蔣、宋都是中國近代史上的顯赫家族,更是在近代中國政壇掌握著重要權力。

源自迥異的家族傳統與利益格局,他們之間有著很深的矛盾和較量。

然而共同的利益訴求,又迫使他們擱置爭議,攜手合作。

聯姻的紐帶未能抹去他們之間的裂痕,複雜的關系網下,恩怨交織,暗流湧動。

而宋家長子宋子文與蔣介石的關系亦是如此。

軍費挾蔣

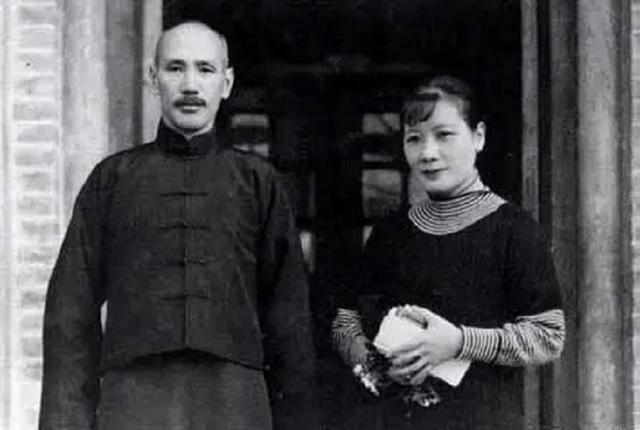

軍費挾蔣1927年12月1日的上海大華飯店內,一場婚禮吸引了全城乃至全國政界的矚目。

宋子文挽著新娘宋美齡入場,莊重地將她的手放在了蔣介石的手中,完成了這樁轟動一時的聯姻。

這位孫中山先生的小舅子,再一次成了人們眼中炙手可熱的當朝“國舅”。

可是後來,深居美國的宋子文回憶起宋美齡與蔣介石時的婚禮時卻說:

從那一刻起,我一生都難以擺脫的悲劇便開始了!

宋子文與蔣介石,因這場聯姻結爲郎舅。

在蔣介石執政的二十多個春秋裏,宋子文身居高位,曆任財政、外交部長及行政院院長等要職。

他是蔣政權不可或缺的支柱,被稱爲支撐蔣家王朝經濟命脈的“輸血泵”。

然而,兩人因出身背景與個人經曆的差異,性格與理念上存在著許多分歧。

尤其是在對共政策、抗日策略以及親美等問題上,時常意見不合,導致政海波瀾頻起。

國民黨敗退至台灣後,宋子文卻選擇不隨蔣介石同赴海島,最終在異國他鄉走完了人生的最後一程。

這對郎舅間的恩怨情仇,的確要從這段蔣宋聯姻開始說起。

起初,宋子文是堅決反對這樁婚事的。

在他看來,蔣介石這樣沒留過洋也沒讀過什麽書的草莽軍閥,與自己才貌雙全的妹妹並不相配。

與宋家兼具文化底蘊與商業世家的背景,更是不相稱。

而從政治立場來看,宋子文與蔣介石的矛盾就更大了。

自哈佛歸國的宋子文,在廣州時就迅速以其在財稅領域的才能嶄露頭角。

孫中山先生對他十分賞識,不僅委任他爲大本營秘書,還委以籌備中央銀行的重任。

隨著1924年8月中央銀行的正式成立,宋子文順理成章地成爲首任行長。

次年,三十一歲的他已肩負起廣東國民政府財政部部長的重任。

宋子文不負衆望,將其所學的現代西方金融理念付諸實踐,不僅成功建立了中央銀行,還統一並整頓了廣東的財政體系。

有效助力廣東革命政權走出財政泥沼,並爲北伐戰役提供了堅實的財務後盾。

隨著北伐戰線的不斷推進,蔣介石逐漸掌握了江浙地區的軍事主導權。

孫中山逝世之後,國民黨內部,特別是蔣介石與胡漢民、汪精衛之間的分歧愈演愈烈。

在此背景下,蔣介石看重宋子文獨一無二的理財能力,極力拉攏他加入自己的陣營。

隨著北伐軍隊進駐武漢,蔣介石多次敦促將國民政府遷移至此。

1926年11月16日,包括宋慶齡、孫科、陳友仁、宋子文及蘇聯顧問鮑羅廷在內的一行人,從廣州啓程北上。

途中經過南昌時,蔣介石突然改弦易轍,意圖將國民政府與中央黨部皆留置于南昌,緊鄰其總司令部。

試圖將中央權力納入個人掌控之下,實現獨攬大權的目的。

這一行爲在12月8日的廬山會議中,引發了與宋慶齡等人的激烈爭執。

12月10日,宋慶齡等人抵達武漢,並在那裏成立了中央委員和國民政府委員的臨時會議。

蔣介石扣押了張靜江、譚延闿、何香凝、顧孟余等前往南昌的人員,並要求解散武漢的臨時會議,局勢驟然緊張。

面對這一連串的變故,宋子文卻異常鎮定,他輕松言道:

“無妨,若國民政府不遷至漢口,我便斷其財源,看蔣如何應對。”

宋子文的這一策略立竿見影,迫使蔣介石數次電詢催款,又數次表達不滿,最終不得不妥協,同意將國民政府搬遷至武漢。

從這開始,蔣、宋二人之間的嫌隙與矛盾就已初現端倪。

遭到脅迫

遭到脅迫隨著武漢國民政府的建立,宋子文被委以重任,一舉成爲核心決策層的關鍵人物。

1927年3月27日,他接到指令前往上海,肩負重要使命:

一方面,他需盡力勸說蔣介石放棄可能導致國民黨內部分裂的行動;

另一方面,則需著手掌握上海及江浙區域的財政金融大權,以穩定大局。

與此同時,國民政府亦通過電報形式,明確指示上海地方當局及各界,強調須無條件遵從並支持財政部長宋子文對財政事務的全權管轄。

然而,蔣介石憑借其在上海灘早年的深厚根基和人脈,未待宋子文到達前,已先行一步。

他與虞洽卿、榮宗敬等上海金融界及實業界的領軍人物,進行了密談。

火速組建了江蘇財政委員會,直接與宋子文形成對峙,宣布該委員會將負責實施財政統一。

1927年4月12日,蔣介石發動反革命政變,宣布與共産黨及國民黨內的左翼決裂。

蔣介石以武力“清共”,風起雲湧間,不僅改變了國家的命運走向,也讓許多國民黨內的溫和派人士面臨前所未有的抉擇壓力。

這其中就包括身處漩渦邊緣的宋子文。

當時正寓居于上海的宋子文,處境很糟。

他並沒有公開斥責過蔣介石,但對其所作所爲非常不滿。

他曾對美國記者文森特·希恩談到,他認爲南京政府只是一種改頭換面的個人獨裁政權。

五月,蔣介石委任其親信特務首腦楊虎,爲上海警備區的掌舵人,並指派陳群兼任各部隊的政治指導工作及特別軍事法庭的庭長。

根據漢口報界的揭露,楊、陳二人頻繁派遣密探在宋子文宅邸周遭布控,暗中監視其一舉一動。

甚至有報道稱,宋子文曾多次收到匿名的恐嚇信件,迫使他不得不深居簡出,幾乎斷絕了一切公開社交活動。

上海每條街道都可能潛伏著蔣介石的耳目,隨時可能拘捕宋子文。

一旦落入他們手中,擺在面前的選項殘酷而簡單:

要麽屈服擔任財政部長,要麽面對鐵窗生涯。

對于蔣介石這種強硬乃至脅迫的手段,宋子文非常反感。

倒戈投蔣

倒戈投蔣實際上,宋家最瞧不上蔣介石的,應是宋慶齡。

只不過那時她身在莫斯科,無力阻止這場婚姻。

宋子文的立場與宋慶齡如出一轍,對蔣介石的行徑同樣持反對意見,特別是對其背後的陰謀策劃、暴力鎮壓深惡痛絕。

在他看來,這場聯姻就是一顆不安分的種子,很可能會引發宋氏家族內部的動蕩與分裂。

但宋子文是有些軟弱的,他並不像宋慶齡那樣無所畏懼,無比堅定。

武漢國民政府推行的通貨膨脹策略,讓他深感憂慮;

頻繁的罷工浪潮,工廠接連關閉,生産活動幾近癱瘓,更讓他感到不安。

與姐姐宋慶齡不同,宋子文抗拒革命,也不相信革命。

對于社會秩序的混亂,他有一種本能的反感。

隨著南京與武漢之間實力的變化,宋子文與蔣介石之間的關系也發生了微妙的改變。

在政治的天秤上,宋子文漸偏向了蔣介石那一邊。

至于宋美齡與蔣介石的婚事,宋子文最初竭力反對阻止,幾乎鬧得兄妹決裂。

政壇元老譚延闿前去勸和,“兒女婚事尚不應多管,何況兄妹,徒傷感情”。

外有青幫勢力的暗中施壓與誘惑,家中又有大姐宋霭齡和姐夫孔祥熙的勸說。

宋子文的立場逐漸松動,從最初的堅決反對,變得聽之任之了。

宋母倪桂珍最初對于蔣宋聯姻一事也不贊同。

文人階層往往對軍人身份有一些的偏見,蔣介石一介武夫,宋母自然是看不上的。

而且即便現已解除婚姻關系,蔣介石先前也是有過婚史的。

再者,宋家是基督教世家,而蔣介石卻是佛教信徒。

更重要的是,蔣介石在上海采取的激烈手段,也令宋母深感不悅。

然而,宋家大姐宋霭齡不斷勸說,加之倪桂珍到日本生活後,心情漸趨開朗,對這樁婚事的態度也開始有所軟化。

1927年8月,面對國民黨內激烈的權力鬥爭,蔣介石被迫下野。

隨後他便前往日本,探望宋母,並向宋美齡求婚。

同年9月,宋子文借探望母親之名,同樣踏上了前往日本的旅程。

此舉看來似乎平和,實則暗含深意。

10月21日,宋子文偕同新婚妻子乘坐“長崎丸”號郵輪重返上海。

《申報》已提前捕捉到了風聲,披露宋子文此行是爲了籌備即將到來的蔣宋婚禮。

這無疑將在上海乃至全國的政治舞台上掀起波瀾。

12月1日,婚禮如期舉行,成爲當時社會各界關注的焦點。

而在這場引起廣泛矚目的婚禮背後,宋子文是出了大力的。

郎舅反目

郎舅反目蔣宋聯姻之後,蔣介石與宋子文之間的關系仍是矛盾不斷。

一二八事變爆發後,宋子文指揮上海稅警總團,全身心投入到保衛戰中。

這一舉動,與汪精衛、蔣介石對日妥協、避戰求和的觀念有所沖突,引起了他們的不滿。

宋子文對于蔣、汪在抗日問題上的消極態度非常不滿,公開批評了國民政府在戰爭壓力下的逃避行爲。

他認爲,這種缺乏積極抵抗的姿態與國家存亡的大義相悖。

由于在籌集軍費和對日抗戰的策略上存在嚴重分歧,宋子文與蔣介石的關系再度陷入了緊張。

《淞滬停戰協定》簽署之後,蔣介石迅速作出決策,意圖將十九路軍從上海戰場撤離,重新部署至福建地區參與“剿共”行動。

十九路軍因英勇抗日而備受民衆尊敬,蔣介石忌憚他們的影響力,便將其投入與共産黨的軍事沖突中,削弱其力量。

面對這一命令,宋子文表達了強烈的反對意見,他認爲這樣的調動不僅不公,而且可能破壞十九路軍的士氣與戰鬥力。

雙方就此發生了激烈的爭執,6月4日,宋子文與十九路軍總指揮陳銘樞相繼提交了辭呈,表明了對蔣介石這一決策的抗議。

宋子文辭職後,蔣介石與汪精衛聯名發電,懇請他考慮國家大局,繼續留任。

汪精衛更是在6月7日親自前往上海,力勸宋子文收回辭呈。

在一番挽留之下,宋子文同意撤銷辭意,但請求暫時休假。

隨後,國民政府主席林森也加入了挽留宋子文的行列。

直至7月7日,蔣介石終于做出了讓步,同意將軍費預算從原定的1800萬元削減至1500萬元,以此作爲妥協條件。

在此之後,宋子文方才回到南京,重新擔任其職務。

1933年4月,應美國羅斯福總統之邀,宋子文作爲中國代表團的核心成員,出席了在華盛頓召開的國際會議。

在這次會議上,他與美國敲定了價值5000萬美元的棉麥貸款協議。

隨後,宋子文又至倫敦,參與世界經濟會議。

日本政府對其活躍的外交行動,産生了猜疑與不滿。

當宋子文返程經過日本時,日方表面客氣地邀請他登陸會談,宋子文卻未予理會。

他只在船上接受了簡單的拍照,拒絕發表任何公開言論。

此舉招致日本的強烈不滿,持續對南京國民政府施壓。

因此歸國後不久,宋子文就與蔣介石發生了激烈的意見沖突。

宋子文的外交觀念,一直是“倚仗西方”、“親美”。

他倡導主動抗日,保衛華北、收複東北。

宋子文多次力促蔣介石結束內戰,減少軍事開支,集中力量來共同抵禦外敵。

兩人爲此爭吵不斷,情緒失控下,蔣介石還出手打了宋子文兩個耳光。

宋子文震驚之余,也憤怒至極,抓起身邊的椅子就擲向蔣介石,被周圍的衛兵制止了。

大概正如同宋美齡對宋子文說的那樣:

“你與他,要麽是世間配合最默契的兄弟,要麽就是最糟糕的兄弟。”

兩人的性情大相徑庭,難以在協作中找到和諧。

他們之間仿佛存在著一種天然的排斥力,讓每一次的合作都顯得艱難重重。

但作爲利益共同體,這兩位又無法完全割舍彼此間的聯系。

1949年1月21日,蔣介石宣布下野,與此同時,宋子文也遞交了辭呈。

他沒有跟隨蔣介石前往台灣,而是前往美國紐約,開始了“寓公”生活。

即使遠在美國,宋子文也曾兩次策動“倒蔣”,但均未能如願。

1963年2月,應蔣介石之邀,宋子文短暫訪問台灣,逗留數日。

蔣介石此舉的真正目的,是希望通過宋子文,了解美國對台灣的態度和政策。

同時,也是爲了尋求宋子文的經濟援助,或借助他的影響力向美國求援。

然而蔣介石的這些期望最終都未能實現,這次相聚,也成爲了蔣、宋之間的最後一面。

參考文獻

參考文獻[1]建林.世紀解密:蔣宋家族的恩怨情仇(上)[J].文史春秋,2003(04):4-11+1.

[2]建林.蔣宋家族的恩怨情仇[J].檔案天地,2004(04):38-39+1.

[3]王豐.宋子文晚年爲何不去台灣[J].領導文萃,2010(16):75-78.

由于平台規則,只有當您跟我有更多互動的時候,才會被認定爲鐵粉。如果您喜歡我的文章,可以點個“關注”,成爲鐵粉後能第一時間收到文章推送。