Ai的熱潮帶動了全體科技股的回暖,美股saas板塊都在今年內創出新高,salesforce、servicesnow、Oracle等巨頭都悉數曆史新高,企業服務業態總能隨著經濟的發展而繁榮,已是不爭的。

但意想不到的是,國內的saas板塊已經基本消亡,科技巨頭們如阿裏、騰訊、美團即使在當下迎來快速反彈,曆史新低的saas公司卻依然跟不上。低迷的業績,無法證實的商業模式已經使投資者失去信心。

中國做不好saas已經成爲共識。曾經的新細分市場的saas明星,如有贊等,壁壘小、市場小、競爭大,被證僞可以理解。但看到已經上市多年的erp公司用友、金蝶,因爲內卷而處于加劇虧損狀態,就確實令人有點無語了。

企圖在A股港股複刻美股的投資者已經團滅,跟創新藥一樣,我們還是應該審視一下,這個行業存在的必要及將來的可投性。

一、最像誰毫無意義

對于很多saas公司來說,發展不順暢,往往是其提供的服務質量跟用戶需求和定價不匹配造成的。

例如港股曾經的代表性saas明星股有贊,作爲小程序開發商及小程序商城工具提供商,公司在微信小程序行業快速發展+疫情大幅催化線上經濟+私域流量帶貨生態發展,在這個多重利好景氣環境下,對標業務類似的美股大牛股shopify後,漲幅驚人。

但無論是公司收入利潤還是支撐估值擴張的故事,都是基于微信電商。而企業、政府實體展示服務類的小程序開發,沒有交易和帶貨功能,基本就類似于網站開發外包這種傳統業務。

這決定了它們所處的賽道規模,首先業態服務于微信,業務能做多大,就跟微信的電商化密不可分,微信至今的電商履約發展緩慢,而短視頻的帶貨也沒有抖音等做得那麽順暢,所以它們就是在一個排名靠後的電商App上做開店服務,好像在一個小地方做生意企圖賺成全球前列的富豪,這不現實。私域流量確實存在,但最終抖音才是贏家。

另一方面,微信沒有提供電商小程序開發的系列服務,才給予了微盟等存活的機會,而再看到抖音快手或者阿裏拼多多,這些平台都提供了網店業務,頁面自助設計和架構服務,也正因如此,這些平台沒有誕生什麽服務商。類似的生意或許該稱之爲代運營,那是一個小市場,淘寶經曆了這麽多年,代開店代運營的業態天花板不高。

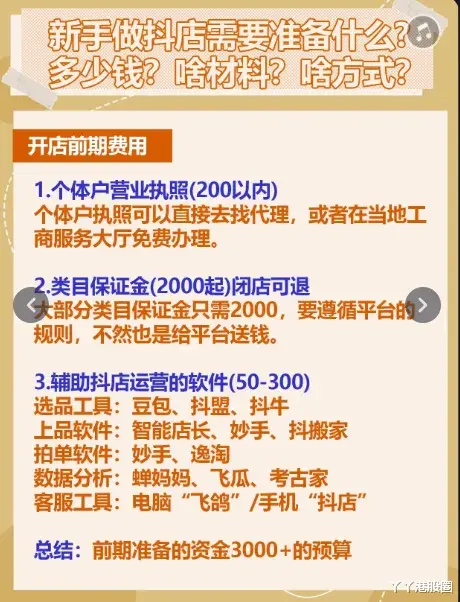

服務于抖店的saas工具商有很多,這些工具集合,等同于微盟或有贊。

這些工具背後的公司不知名,因爲它們收費15塊/月,很多抖店開設及運營的年費用大概就是買3-5個工具,總花銷能在幾百元/年甚至更低。因此這類服務公司收入頂多也就千萬量級,不可能上市。

看到微盟的半年報披露,單一用戶的平均付費額達到七千多。而目前的小程序開發報價也還是要幾千的,還要算持續的服務器維持費用。

爲什麽難以增長,賣幾萬的手機,性能還不如蘋果,那當然難做了。更何況,微信的電商規模就是比抖音小很多。

雖然shopify業務類似,但産品邏輯大不相同,基于網頁html的網店特性,雖然成本也不低,但卻可以輕松跨應用運行,任何app只要能打字,輸入網頁鏈接,就能點擊跳到電商展示頁,小程序雖然方便,但卻不能跨app打開,最終就導致了網店通用性不足,商家需要重複開店,那麽首先就不考慮在投入産出比低的地方。

很多所謂的saas公司錯誤的根源,就在于賽道的界定,定價和預期都錯了。而市場把很多看起來類似的公司揉爲一種概念,稱之爲saas,隨後盯著美股亂炒。

saas全稱,按服務付費模式,用它歸納一類公司是片面的。住酒店、租房,相對于買房都算是saas,所以房東和酒店都可以視作一種saas模式,如此看來,物業費、水費、電費、網費,每月繳費,它們都是saas,這不是什麽稀罕的東西,也正因如此,saas收費模式的公司如果等量齊觀,那顯然是錯誤的。

美股saas模式收費的公司,不同類型的公司的前景是截然不同的,如ai爆發以來,服務于雲計算及存儲、雲網絡安全、數據架構優化、網絡加速類服務提供商業績表現不錯,而很多傳統的軟件saas公司跟Ai和雲服務無關,因此業績表現平淡。整個板塊一榮俱榮幾乎是不可能的。

所以投資者在面對這些saas模式的公司時,更應該想清楚的是産品形態,服務的範圍和功能,市場總的規模,收費和給用戶創造的價值是否匹配。

而指望中國的小公司成長爲CRM、NOW那樣的saas企業服務平台終究是極其困難的,國內的公司更腳踏實地的預期是成爲那些滿足細分需求的垂直類工具。

這個核心原因多年前就已經探討過,市場最大的領域,騰訊百度阿裏華爲等巨頭往往會自己吃下,不會留給其他小公司空間,因爲大家都是看美股生態抄作業的,確定要跟這些公司比抄作業嗎?

另外規模龐大的國外巨頭如CRM、SAP等,在國內也都有業務,這海外國內的巨無霸雙重夾擊,留下的空白必然是小市場。而即使是to C的垂直應用工具,巨頭也會下場搏殺,例如音樂流媒體、辦公wps等,這些其實也都算saas,業績也長期不錯,但基本也是巨頭在背後,可見saas公司的生存空間。包括今天看到的上市多年的erp軟件公司表現不佳,這裏面很大程度上有各種互聯網企業錯位競爭的因素。

所以評判saas公司,服務于利基市場,有競爭壁壘,競爭,不激烈,才能有很好的利潤出來,而長期能否成長爲大巨頭?在國內的抄作業生態面前,不推出一些首創的革新的服務應用,恐怕是不行的。

二、Saas公司的投資標准,增長和利潤的雙重保障

對于美股的saas板塊長期的上漲和高估值,常常看到它們基本很少重複競爭,後發的公司基本都是盯著新需求新業務去的,不會說去模仿現有的巨頭公司業務或者平替去做。

它們這樣做是有一定的原因的,40法則就是這樣的動機。所謂的40法則即:收入增速+自由現金流或ebitda占收入比大于40%,可以理解爲成長性和賺錢能力的雙重要求。這是投資者和公司管理層之間的共識。

例如30%收入增速的公司,合理的利潤率(用自由現金流率占收入比或者ebitda率代替)要在10%以上,如果每年增速40%+,那麽盈虧平衡也可以。

如果收入降了,比如說20%增速,要求利潤率就要在20%+,而0增長的狀態,公司利潤率就要達到40%。

這個公式雖然看起來簡單,但對于上市公司來說並不簡單,在開端節點,一個公司預想自己什麽都不做,那麽今年的業績可能預期是0增長,那麽就要求利潤率爲40%了。

很多美股saas類公司在一開始創業,就要對自己在平穩期的40%利潤有准備的,而國內公司只學會了一開始燒錢買增長,然後把希望寄托在未來,有規模效應後會拉高利潤率。但卻沒驗證過在不燒錢成長的狀態下賺40%利潤率的可行性。可以說,中國公司只考慮收入增40%+0利潤率,卻從來不計劃0增長+40%利潤率的狀況。

但這些工具或服務類公司的基本是軟件公司,軟件的資産模式如此輕,只要合理定價,充分挖掘需求,賺錢真的很難嗎?

好的軟件公司,開始就能賺錢。如果不能,那就不是真正的創新,也沒有找到真正的需求。

事實上,美股這個長牛的saas板塊,無論他們是做ERP的,CRM的,做財務管理的、做設計軟件的、做IT自動化的、做網絡安全的、做雲儲存的,它們不在相同的賽道,但在每一年都會努力做到40法則。縱觀整個AH股,滿足這個要求的公司鳳毛麟角,例如上面的erp公司業績,幾乎全軍覆沒。

美股的公司爲了做到這個40法則也會常用一些手段,包括訂單後延,平緩增速。頻繁的裁員,以保持每個節點0增長40%利潤率的機會,還有內部要求每年要完成足夠數量的工具橫向延伸,通過擴展功能維持客戶粘性和付費空間。還要經常考慮與同行並購減少競爭,優化規模。

正是這些高要求,才導致美股saas板塊看上去個個都是泡沫,估值很高卻能長期維持,買入的容錯率極高,牛股頻出。

當然,過多的股權激勵導致了利潤長期爲負,不得不看自由現金流率或者ebitda來替代利潤率計算40法則,這是這個板塊唯一的缺點。

但在A股和H股,saas公司的自由現金流率往往比利潤率還低,這就更令人無語了。

看到這裏,與其把這一長牛板塊叫做美股Saas,更合理的稱呼是:滿足40法則的軟件公司。

三、結語

所以對于中國saas的發展,模仿産品功能終究是不可能成功的,就像“中國最像奈飛的公司”,這是一個笑話。

在過去,對于saas公司的投資邏輯和估值,也許有很多複雜的指標,但追根溯源,它們都是短期跟蹤指標,不是公司成長的關鍵。

對成長性和利潤率的雙重要求,才是美股saas板塊長牛的基礎。不去過度競爭,不去亂燒錢,爲客戶著想增設更多功能,讓收費配得上服務,適時合並,利潤率長期做不上去,技不如人,主動放棄,這些行動,都是爲了滿足40法則的必然要求。

中國saas的未來,對于從業公司而言,現在要做的就是重新考慮産品形態,找到真正的創新點和需求點,以長期40的准則去要求自我。

而對于投資者而言,也應該根據增長和利潤定價,做不好的公司隨便都能大筆融資,最終的結果可能就是養出一群低增長低利潤率的怪胎。可以說,過去的暴跌,既有上市公司的問題,也有亂定價的問題。這個行業,往往是投資者和公司相互促進的,40法則不只是公司的自我要求,投資者可以充當監督者的角色。距離中國saas板塊長牛應該還有很久的時間,但理念的改變現在就應該開始。