文|格瓦拉同志

梁山好漢的故事在中國可謂家喻戶曉,以大頭領宋江爲首的一百單八將,各個身懷絕技,在“替天行道”、“劫富濟貧”的旗號下,演繹出一幕幕可歌可泣的英雄事迹。其實,宋江起義在曆史確有其事,但其真實情況卻跟《水浒傳》的情節出入很大,並且宋江也不是主動接受招安,而是被張叔夜擊潰後被迫投降。那麽,張叔夜是何許人也?

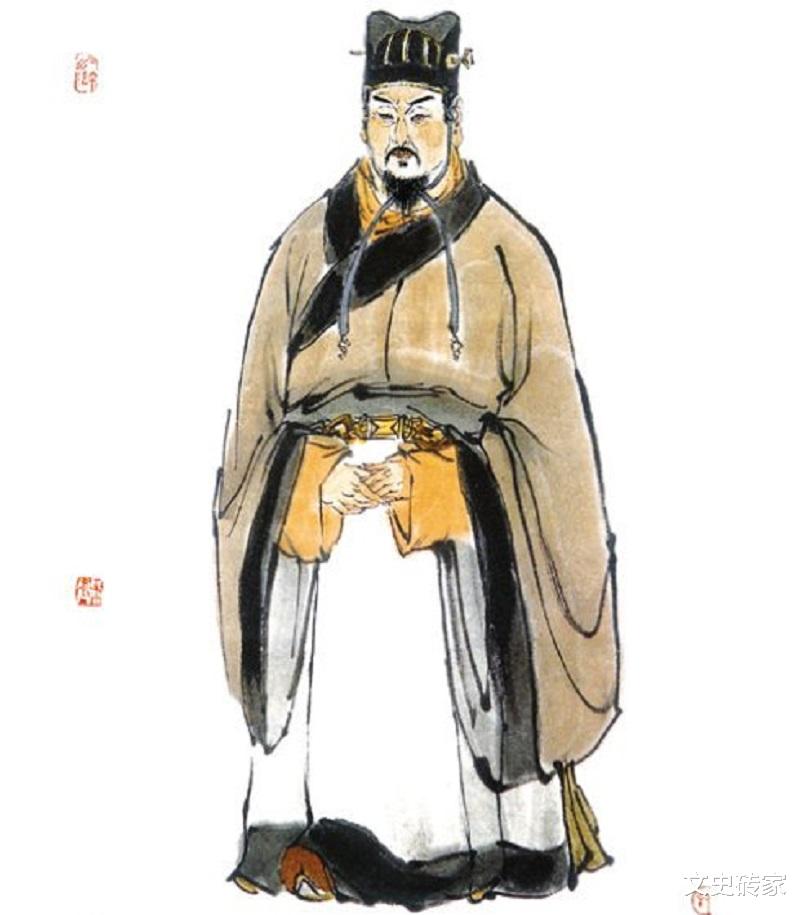

張叔夜,字嵇仲,北宋後期開封人,出身官宦世家,曾祖父是真宗、仁宗兩朝名相張耆(官至樞密使、侍中),祖父張利一官至雄州團練使,其父張宗望官至正奉大夫,兄長張近官至顯谟閣直學士,都是名重一時的人物。受到長輩和兄長的影響,張叔夜自幼便胸懷大志,喜歡談論兵法,常以廓清宇內、致君堯舜爲己任,爲此不斷地磨砺自己,以備將來大展宏圖。

張叔夜畫像

張叔夜及冠後,沒有走科舉入仕之路,而是憑借父蔭被任命爲蘭州錄事參軍,就此踏上靠軍功博取功名的道路。任期間,張叔夜率軍智取宋朝和西夏之間的軍事要地天都,並奏請朝廷在此設置西安州(故治在今甯夏回族自治區海原縣西20公裏),從而有力地遏制住西夏和羌人對陝北地區的侵犯。經此一事,張叔夜展現出卓越的軍事才能,從而引起高層的注意。

由于防守西夏有功,並得到河北轉運使蔣之奇等人的提攜,張叔夜此後官運亨通,曆任知州、開封少尹、中書舍人、給事中等要職,累官至禮部侍郎。在此期間,張叔夜曾奉命出使遼國,並在宴射中拔得頭籌,令遼國君臣震驚、佩服。出使歸來後,張叔夜畫出遼國的山川、城郭、服器、儀範共五篇資料,上呈宋徽宗,成爲日後宋朝北伐遼國、奪取幽雲故地的重要參考。

蔡京畫像

不過,張叔夜雖然才幹超群、政績斐然,頗受宋徽宗的欣賞,但此君生性耿直、嫉惡如仇,始終不肯阿附權貴,加之在朝任職期間極力主張革除“空黃”等弊政,由此引起權相蔡京的嫉恨、排擠,數年後便被貶出京師,以徽猷閣待制身份再次擔任海州知州(注:海州即今江蘇省連雲港市海州區)。而正是海州,張叔夜剿滅宋江義軍,成爲水泊梁山的“終結者”。

跟其他農民軍一樣,宋江起義的導火索依舊是反抗朝政的暴政。原來,以宋徽宗爲首的朝廷,爲籌集對西夏、遼作戰的軍費,維持帝國運作,外加滿足個人享受,在財政困難的情況下,只能采取搜刮民間的政策。在這些政策中,便包括將梁山泊方圓八百裏的水域收歸國有,百姓若想在湖中捕魚、采藕、割蒲,必須要繳納重稅,凡私自捕采者一律按盜賊論處。

宋江繡像

梁山泊周圍的百姓一向以湖爲生,每日辛苦勞作也就勉強混口飽飯吃而已,如今被朝廷斷絕生活來源,心中的憤怒、絕望可想而知。宣和元年(1119年)十一月,在走投無路的情況下,梁山泊周圍的貧苦農民、漁民聚集在郓城豪強宋江的周圍,利用當地易守難攻的地形,公然打出了反抗朝廷的旗幟。

據史書記載,宋江義軍中的骨幹共有36人,但具體名諱不詳。宋人龔開曾在《宋江三十六人贊並序》羅列出36人的名諱、綽號,大體與《水浒傳》相同,或許也正是作者施耐庵寫書時最早參照的“藍本”。盡管龔開的說法並無史料作證,只是一家之言,但有一點可以肯定,這36名骨幹組成的團隊戰鬥力驚人,讓宋朝吃盡了苦頭。

繪本中的梁山好漢形象

宋江雖然在梁山泊舉起反旗,卻並沒有在這裏紮根,而是在擊潰朝廷的征討軍後便離開此地,在山東、河南、河北一帶流動作戰。由于宋朝承平日久,官軍久不習戰,所以義軍人數雖不多,但每到一地卻能將守軍打得落花流水,以至于河南、山東一帶的宋軍望風披靡(“宋江起河朔,轉略十郡,官軍莫敢嬰其鋒。”引文見《宋史·張叔夜傳》),可見其戰鬥力是何其強勁。

然而,長期流動作戰也有其弊端,由于沒有穩固的根據地,難以保障充足的後勤物資和兵員補給,如果不能收編其他武裝,不能在各地劫掠到財物,那麽等待宋江義軍的,只有日漸損耗後的歸于失敗。而宋江義軍的“滑鐵盧”,正是在張叔夜擔任知州的海州。

宋江起義形勢圖

宣和三年(1121年)二月,宋江率軍轉戰至海州,他先在海濱搶到10余艘大船,裝滿所有的劫掠物,並派專人防守,一旦戰事不利便可揚帆出海、另謀出路。張叔夜派人探知義軍的行動意圖後,一方面貼出榜文,懸重賞捉拿宋江等人,一面募敢死隊千余人,在海濱附近設伏。准備停當後,張叔夜派出小股士卒趕往海濱誘戰,同時將精兵埋伏在海邊。

宋江果然中計,率領主力軍離船上岸作戰,結果沒多久停泊在海濱的船只便被伏兵燒毀,後路也被斷絕,義軍見狀難免會心生恐懼。張叔夜見海濱火起,知道伏兵已經得手,于是指揮官軍會同敢死隊攻擊義軍,將他們包圍得水泄不通。經過一番惡戰後,義軍死傷慘重,副帥也被擒獲,宋江見大勢已去,只好向張叔夜投降。至此,轟轟烈烈的宋江起義以失敗告終。

張叔夜是水泊梁山的“終結者”

(宋江)聲言將至,叔夜使間者觇所向,賊徑趨海瀕,劫钜舟十余,載鹵獲。于是募死士得千人,設伏近城,而出輕兵距海,誘之戰。先匿壯卒海旁,伺兵合,舉火焚其舟。賊聞之,皆無鬥志,伏兵乘之,擒其副賊,江乃降。引文同上。

由于宋江義軍主要在中原作戰,並且屢屢擊潰官軍,對北宋朝廷來講無異于“心腹之患”,必欲除之而後快。因此,當宋江兵敗投降的消息傳至開封後,宋徽宗龍顔大悅,下诏晉升張叔夜爲濟南府知府,加任徽猷閣直學士。在濟南知府任上,張叔夜由于斬殺數千盜匪有功,數年後又升任龍圖閣直學士、青州府知府。

宋徽宗畫像

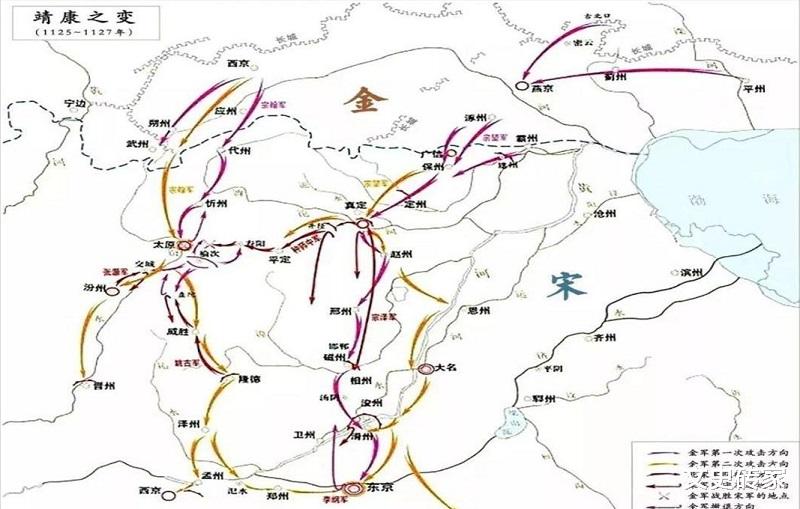

靖康元年(1126年),金兵大舉南侵,張叔夜上章請求撥給他騎兵,與諸將並力截斷敵人歸路,但這一奏議未能得到宋欽宗的批複。隨後,張叔夜改任鄧州知州,不久又兼任南道都總管,負責招募軍隊以抗金。等到金兵逼近開封後,張叔夜又尊奉宋欽宗的命令,率軍3萬人勤王,在開封城下與金兵鏖戰4天,斬殺金軍悍將金環、貴將二人,使敵軍爲之氣奪。

金兵雖然數敗于張叔夜,但主力尚存,因此開封的危險並未解除。有鑒于此,張叔夜建議宋欽宗暫時前往襄陽避難,皇帝雖然表示同意,但最終卻因誤信奸相李邦彥等人“京師可保”的鬼話而沒有付諸行動。此後,張叔夜滯留開封城內,並以資政殿學士、簽書樞密院的身份協理京師防務,但鑒于敵強我弱、外援斷絕的局面,已經再無力挽救危亡的局面。

靖康之變形勢圖

靖康元年(1126年)閏十一月,負責京師防務的妖道郭京主動出擊敵軍,兵敗後逃竄卻又沒有關閉城門,遂導致開封很快被金兵攻陷。金兵攻占開封後,將城內公私積蓄劫掠一空,並將宋徽宗、宋欽宗父子及後宮妃嫔、皇室男女及大量朝臣、工匠、婦女擄往北方,史稱“靖康之變”,時在靖康二年(1127年)四月。至此,北宋正式滅亡。

在被押往北上的北宋朝臣當中,張叔夜亦在其中,並因強烈反對金國另立異姓爲帝而遭虐待。爲表示抗議,張叔夜在北上途中開始絕食,並且整日不發一言。當隊伍行至宋金兩國的界河白溝時,張叔夜自知余生再難回返中原,此後只能做異域之鬼,于是悲憤異常、仰天大呼,並在當晚自缢身亡,終年63歲。一代名將落得如此結局,實在是令人唏噓。

宋高宗畫像

最後簡述一下張叔夜的身後事。開封陷落後不久,宋高宗趙構在應天登基,南宋時代開啓。宋高宗登基後,鑒于張叔夜曾支援京師力戰,並且有跟隨徽欽二帝北上的“功勞”,于是遙授他爲觀文殿大學士、醴泉觀使。等到張叔夜自殺的噩耗傳出後,宋高宗異常悲痛,遂下诏追贈他爲開府儀同三司,谥號爲忠文。紹興八年(1138年),宋金達成和議,張叔夜的遺骸得以回歸故國,並葬在鄱陽湖畔。

參考書目

1.【南宋】無名氏:《大宋宣和遺事》,上海古典文學出版社1954年版。

2.【元】脫脫:《宋史》,中華書局1985年版。

3.【清】畢沅:《續資治通鑒》,中華書局1999年版。