► 文 觀察者網專欄作者 沈逸

大家好,歡迎來到本期的《逸語道破》,今天我們聊一聊中美俄三邊關系。

日前,應中國國家主席習近平的邀請,俄羅斯最高領導人普京于5月16日至17日對中國進行國事訪問。這個訪問毫無疑問吸引了各方的關注,從大國戰略博弈的角度來說,中國、美國、俄羅斯這三家在今天國際體系當中,毫無疑問是最重要的三個力量,整個國際體系的走向在很大程度上是三者間的關系所共同建構的。對于國際政治的曆史、理論或國際體系當中力量分布比較熟悉,以及側重于地緣政治、國家安全的人來說,都是持這樣的觀點,比如米爾斯海默教授等美國學者以及更早期的肯尼斯·沃爾茲這樣的結構現實主義大師。

在1998年和1999年,國際政治研究期刊上面采訪了肯尼斯·沃爾茲有關冷戰後的國際關系走向,其中講到一條“美國的單極獨霸會出現什麽樣的問題?面臨怎樣的挑戰?”肯尼斯·沃爾茲提出了一個概念叫 soft balance,也就是“軟制衡”。在其看來,由于美國的實力遠遠淩駕于其他國家之上,像中國、俄羅斯這些國家出于對美國濫用自身實力優勢的擔憂,會采取一種靠攏的方式來對美國的優勢進行制衡。

當然,之後有學者明確指出,這種靠攏和制衡並沒有自動出現,這也是“balance of power”軍事理論裏面經常被人诟病的一點,即所謂均衡實力的自動生成機制並沒有出現。第二,更多時候人們發現不管是中國或俄羅斯,在很長一段時間裏采取的是努力改進、發展一個對美國友好的關系。所以與其說balance 是制衡,不如說是 “bandwagoning”。

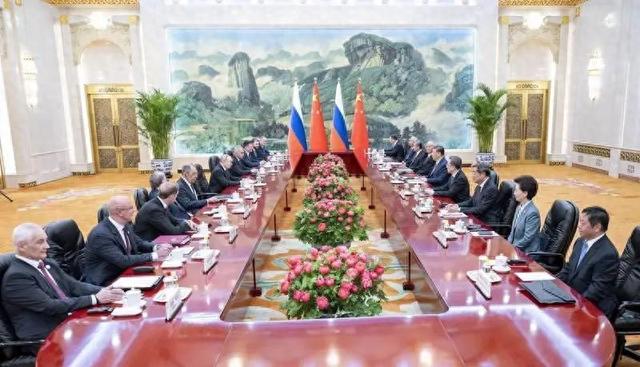

5月16日上午,國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行會談。這是兩國元首舉行小範圍會談。新華社記者 李濤 攝

值得注意的是,從奧巴馬政府時期開始,包括現在的拜登時期,美國形成了這樣一種明確的認知——他們認爲中美之間的關系是一種所謂的戰略競爭關系,類似美俄之間的關系。後二者在俄烏沖突爆發後,基本上已經發展成除了發生直接對抗以外,用一切方式進行全面遏制或者是壓制的狀態。美國和西方試圖去壓制住俄羅斯,主要方式是通過代理人戰爭對俄羅斯進行全面的約束,並且在俄羅斯內部扶持自己的代理人,即那些被西方國家看好、符合西方國家預期,且在價值觀上靠攏西,方但是不具備有效治理能力來提升俄羅斯國力,卻能很好的服務西方的一些人,嘗試讓這些人取代俄羅斯現有的最高領導人普京。

客觀上,美國推行這種對俄戰略起到了這樣一種效果,使得今天的中國跟俄羅斯基本上已經快要接近肯尼斯·沃爾茲所講的所謂soft balance這樣一種經典的狀態。極具諷刺意味的是,在此期間維持中美俄三方關系處于一種並不回到冷戰而是保持相對平和狀態的不是美國,而是中國跟俄羅斯這兩個國家,它們在嘗試用一種更新的眼光去看待世界,去看待、認識和理解它們與美國之間的關系。微妙的是,當這三個國家都從自身的國家利益出發,遵循它們認定的對于國家利益的設定,然後追求國家利益最大化之後導致了這樣一個結果。這是耐人尋味的。

有些人會說,一定是什麽東西出了問題。確實出了問題,是美國對于國家利益的設定出了問題。美國把自己的國家利益設定爲一種霸權利益,並且它設定以一種非常有趣的、選擇性的、多重的、多層次的標准去推行自己的利益。近似于西方經濟學理論中寡頭和壟斷的定價理論,即它不僅僅接受那個均衡價格,它還要分級定價,將消費者剩余分割殆盡,不留任何余地在俄羅斯方面。

美國對俄羅斯是沒有政治承諾的。美國非常明確的表示北約不東擴一英寸是對蘇聯講的,美國從來沒有對俄羅斯說過北約不東擴。至于俄羅斯跟蘇聯的關系,美國是不在意的,只有在美國需要的時候才會去在意蘇聯跟俄羅斯的關系是什麽。比如蘇聯作出的承諾,俄羅斯是要遵守的,但美國作出的承諾,美國是不需要遵守的,因爲美國是對蘇聯作出的承諾,而你現在是俄羅斯。

這個事情在美俄關系當中反複出現,並不是說美國人沒有意識到俄羅斯很重要,即使外交上能力差到像希拉裏·克林頓這種級別的,也知道要象征性地搞個按鈕去實現美俄關系的重啓。盡管很多時候是用一種一廂情願、自以爲是的方式去推動美國外交,並且成功摧毀了美國在中東地區長期累積的地緣政治結構,但是在俄羅斯問題上,也認識到哪怕是形式也還是要做一下的。

當然,很快這個美國對俄戰略就被證明其實是一種比較粗鄙的文字遊戲。它連那個重啓按鈕都拼不對,連認認真真用希利爾字母拼寫一個重啓的單詞都懶得學習,表現出了那種以居高臨下、自我中心、自以爲是爲核心特征的美式霸權主義外交。在這種外交和戰略的支配下,美俄關系出現問題是必然的,不出問題是偶然和僥幸。

中美關系則更不用提了。冷戰結束以後,中美關系的發展過程是有目共睹的,大家都是親曆者,可以回憶一下中國是如何看待和理解中美關系的,我們是以一種怎樣負責任的方式展現出我們最大的誠意和善意?這還只是政府層面,至于民間,所謂的精美可不是一個簡單意義上的網絡術語,很多人將中國應該奉行一種讓美國感到愉悅、取悅美國爲核心目的的對外政策,以美國是否滿意、是否開心、是否感到舒適作爲判定中國外交政策和對外戰略的標准。這基本上是一個客觀現實,甚至已經變成了一種宏大的結構。

這個結構宏大到什麽程度?就是作爲研究者、相關行爲者,除非你願意去感知,否則你都感覺不到它的存在,因爲它是淩駕在上面的。在很長一段時間裏,它成爲了一種事實上的標准。我們就是在這樣一種生態下成長到今天,所以到了今天爲什麽會有越來越多的人開始去質疑或者討論這件事?原因很簡單,冷戰結束後的這些年美國在中美關系中始終堅持一個特點,就是以越來越明顯的、越來越明確的、越來越讓中國無法忍受的方式,無視和踐踏中國的核心利益。美國一個又一個地摧毀了中國在實力遠差于美國時所形成的對美虛假認知。

2021年3月18日,時任中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔篪在中美高層戰略對話中表示,“美國沒有資格居高臨下同中國說話,中國人不吃這一套。”圖源:新華網

實事求是地講,你可以說美國引導你、忽悠你,乃至用它的知識體系對你進行規訓,但你被規訓了,歸根結底還是你的問題。我們要識別出這種規訓,尤其是站在國家利益和國家戰略博弈的角度上。我們無法要求每一個國家都是白蓮花,也不能要求這些國家都是利他主義者,不能要求這些國家像中國一樣有善于爲他人考量、善于反思的優點。畢竟“子在川上曰,逝者如斯夫”這種富有哲理的話,除了中國其他國家的人都說不出來對不對?這個時候我們就需要對自己進行認真的反思,一個國家不能忘記自己的本性,尤其是一個國家精英中的核心層,不可以忘記自己的本性。歸根結底,你要根據自己的國家利益,而不是美國的國家利益去制定自己的政策,采取自己的行動。

美國好或者不好,我們都尊重和祝福。但是應當清楚認識到,中國發展中美關系在本質上是爲了自身國家利益的發展:你美國開心,我要去做,你美國不開心,我也要去做。不能因爲美國不開心了,我就不做了,我做或不做的目的不可能僅僅是爲了討你開心或不開心,否則這還是平等嗎?主權國家是相互平等的,又不是欠它什麽,又不是像美國跟以色列那種共轭父子關系,更何況他那個共轭父子關系更多還是一種金錢和利益上的操控和網絡。美國對中國的擠壓現在來看就是在主權利益、安全利益、發展利益這三個方向上,在紅線維度對中國進行擠壓。

台灣問題上,不必多言。到現在爲止,美國在這個問題上始終沒有放棄自己錯誤的做法,盡管當前在實體層面上已經可以說是徒勞無功的,但是它堅持要釋放這樣一種信號,這種信號就是美國通過對台出售武器向島內分子發出來錯誤的信號,並且這種信號事實上已經反過來反噬美國試圖在台海地區維持的戰略關系和結構。但美國對此樂此不疲,除了軍工利益集團的緣故,還因爲在美國看來,這就是美國霸權的象征,他們認爲美國霸權就是可以做一些讓中國感到不舒服的事,中國越強大,美國就越是要當著人們的面做出一些讓你感到不舒服,感到屈辱,傷害中國核心利益的事,他們想以此證明美國仍然是強大的。而這會讓人感到極其厭惡,會形成一個惡性循環,把中國加速推離美國。

接著,在安全利益上,美國在中國周邊拼湊各種各樣的包圍圈,找各種各樣的夥伴去爲它火中取栗。這個過程印證了《潛伏》裏吳敬中站長的名言:“想露個臉,結果把腚給露出來了”。美國現在並不能夠挑動什麽像樣的盟友對中國做出一些像樣的威脅,沒有國家看得上美國開出的條件。值得關注的一點是菲律賓的馬科斯,我們目前爲止還不清楚菲律賓這段時期在南海瘋狂挑釁中國背後的真實原因和來自美國的壓力是什麽。

但我們能看到在後面上竄下跳的美國,今天已經失去了直面中國的勇氣和實力,它甯可去跟菲律賓搞肩並肩的演習,甯可象征性的讓“四等人”在菲律賓這種荒島上打遊擊,冒著生命危險和蚊叮蟲咬去給國會山的大人們表現先進的高科技猴戲,也不願意采取實質性的行動,在南海地區構建一個更加穩定的新地緣政治戰略結構。美國不介意觸怒中國,它持續向中國展示,我就是有傷害你國家安全核心利益的想法、意願、能力和行動,但我又可以對你進行管控,也就是賭中國不敢撕破臉。接著,又將中國所有負責任的管理中美分歧的行爲視作是被美國規訓成功的結果,這是極其諷刺的。

4月10日,馬科斯在啓程前往美國參加首次美日菲三邊領導人峰會前于菲律賓馬尼拉發表講話。圖源:FRANCIS R. MALASIG/澎湃影像

至于在發展利益上,今天美國對中國表現出來的行爲與態度——你中國什麽行業做得好,我就制裁你;你中國什麽行業沒有經過我的批准,我就不允許你發展——徹頭徹尾地揭示了美國的真面目。對中國改革開放發展軌迹和曆史熟悉的人都知道,那個時候有很長一段時間經常講要學習美國。這沒有什麽不好意思的,我們向先進者學習,這很正常。但是在此過程中,中國形成過一條善良的願望,就是如果我們遵循所謂的國際規則,如果我們與國際標准接軌,那麽當中國成長和發展起來之後,國際社會就會接納。我們對于國際社會形成的觀念——對于大國戰略的博弈來說,這其實並不是特別有利的心理預期——一定程度上是我們希望得到美國的認可和接納。

現在這種冷冰冰的、客觀的、無可辯駁的事實告訴我們,美國是不會接納中國的。前者認爲後者對自身是一種威脅,因爲各種各樣的原因,美國已經沒有辦法像自己包裝的那樣持續維持高速的發展。例如美國國內的政治制度,包括但不限于政治匹配制度,兩黨政治的鬥爭制度,美國政治的撕裂制度,還有讓美國人擁有九十個以上的性別,以及毒品合法化等等。這種讓人極其瞠目結舌、無以言表的體系,共同造就了今天的美國。這是美國人自己的選擇,我們表示尊重和祝福。我們不幹涉他國內政,但是在此過程中,中國也會做出自己的選擇。

這個選擇就是中俄之間曆史性的靠攏和信任,美國在此過程中作出了卓越的貢獻,把中國跟俄羅斯逼到信任到如此地步,進行這樣深度的合作。美國爲此作出了持久的努力,持續了幾十年的時間。大家如果還記得的話,在拜登剛剛進入白宮的時候有一次要去瑞士見普京。很多自媒體對于中國遭遇各種各樣困難場景喜聞樂見,因此對中國政府是冷嘲熱諷、幸災樂禍,一夜之間個個都變成了三國小說的愛好者,宣傳美國要聯俄抗中。但是我們看到了什麽?我們看到了美國政府就是落不下去。這麽簡單正確的選項放在那,就是落不下去。爲什麽?因爲美國追求的是霸權。但美國所具有的能力、技巧和資源已經不足以支撐它這樣一個霸權目標,所以美國的霸權注定是趨向于衰落的。

2021年6月16日,俄美首腦峰會在瑞士日內瓦舉行,普京與拜登會晤。圖源:澎湃影像

不管美國自身如何發展,美國要持續獲得它在冷戰後一段時間裏作爲霸權的這種優勢,從客觀上來講意味著——從發展的角度而言,美國的發展必須要遠遠領先于其他國家——它必須自己真的具備那樣的實力。這是第一種情況。

第二種情況則是,如果這是在一個擺爛的世界,即其他國家的發展要遠遠落後于美國的發展,遠遠比美國更加失敗,那麽美國可以選擇一種策略:讓其他國家趨于失敗,給其他國家發展搗亂,並以一種負面的方式來維持自己那個在事實層面已經失去前進動力的腐朽和落後的霸權位置。但是當然在實踐層面上,這種策略是錯誤的,因爲它並沒有辦法有能力擾動其他國家,尤其是像中國這種本質上源于內生性發展的這樣一種整體實力的提升、完善和向前的持續發展。

但同時它在外交和對外戰略當中一定會産生這樣的結果,就是霸權會成爲天下的公敵,它會把所有那些處在正常發展軌道上的國家一個一個地得罪過來。爲什麽?因爲對于任何一個國家來說,只要你具備自身正常向前、向上發展的動力和訴求,你對霸權都是一個或多或少的潛在威脅,在這方面霸權是一視同仁的。接著,世界上遲早會被霸權自己塑造出一個被稱之爲反霸權統一戰線的東西,那些來自各方有各種各樣不同背景、多元文化、不同曆史乃至在利益上有各種各樣顯著分歧、矛盾的國家,都會被霸權捏合到一起。爲什麽?因爲大家看它實在是太討厭了。這點是最大的共同點。

如果這個共同點被強化到這樣一種階段,大家都認爲沒有霸權對大家很重要,那麽別的先不說,先把霸權給弄沒了,然後再談其他。真的等到這一天,那就意味著曆史又進入到了一個新的階段。這次中俄領導人會晤,俄羅斯領導人到中國做這樣一個訪問,以及後面國際形勢可能會有的發展,或許過了若幹年當我們回過頭來看時會說,在這一個階段,曆史齒輪又開始轉動,曆史的長卷又翻過了新的一頁,進入了一個全新的階段。

來源|觀察者網