文|格瓦拉同志

了解晚明曆史的人大多都有一個困惑,即李自成率領大順軍橫掃北方、明朝局勢岌岌可危之際,困守北京的崇祯帝理應遷都南京,唯此才有脫離險境、徐圖再舉的可能。然而,直到北京被攻陷,崇祯帝也沒有實施遷都的計劃,這究竟是怎麽回事?在解答這個問題之前,我們需要先來了解一下崇祯帝爲何應該遷都南京。

01南京的優勢

首先,南京有一套現成、完整的中央機構,便于施政。自明成祖朱棣遷都北京後,淪爲陪都的南京雖然失去京師的地位,但依然保留著一套完整、現成的中央機構,包括六部、都察院、通政司、五軍都督府、翰林院、國子監等部門,在級別、職能等方面跟京師相同。如此一來,崇祯帝遷都南京後,不需要重新組建中央機構便可推行各種政令,對于維護政策的連貫性大有裨益。

明朝南京城布局圖

其次,南京地形險要、易守難攻,便于從事防禦戰。南京號稱“鍾山龍盤,石城虎踞”,以地勢險要而著稱,北方擁有長江天險,其他三面則環山,如果戰略運用得當,完全可以禦敵于城門之外,確保整個江南地區的安全。從吳大帝孫權在南京築城並建都開始,先後有東吳、東晉、劉宋、南齊、南梁、南陳、明、太平天國、民國等9個政權在此定鼎,由此可見其軍事、政治地位的重要性。

再者,江南駐紮著近百萬軍隊,進可攻退可守。根據史料記載,明朝末年駐紮在長江以北的4個軍鎮共有兵力約40萬,而以湖北爲大本營的左良玉號稱擁兵百萬,再加上鎮守各地的官軍以及名義上隸屬朝廷的私人部隊,就算是打對折,在江南駐紮的明軍也有百萬之巨。如果崇祯帝遷都南京,完全可以憑借這支龐大的軍隊從事北伐,即使不能成功,也大可以效仿東晉、南宋,與北方劃江而治。

明朝軍隊行軍圖

最後,南京靠近最重要的稅源地,便于集中財力辦大事。縱觀整個明朝,國家的稅收主要來自靠近南京的蘇州、松江、常州、鎮江、杭州、湖州、嘉興等7個府,它們向朝廷輸送的賦稅,長年占據全國的36%-50%,對帝國的重要性不言而喻。如果遷都南京,崇祯帝可以就近征收江南的賦稅,並將其用于各種大事業當中。如此一來,複興王朝或許不僅僅是個夢。

02南遷計劃“胎死腹中”

崇祯帝雖然剛愎自用,但畢竟不是個糊塗蛋,在北方局勢岌岌可危的情況下,必然會産生遷都南京、徐圖再舉的計劃。據史料記載,崇祯十七年(1644年)正月初三,洞悉皇帝心意的左中允李明睿正式提出建議,希望崇祯帝遷都南京,“徐圖征剿之功”。對此,崇祯帝答複到:“朕有此志久矣,無人贊襄,故遲至今。汝意與朕合,朕志決矣,諸臣不從,奈何?”(兩處引文均見《平寇志·卷八》)。

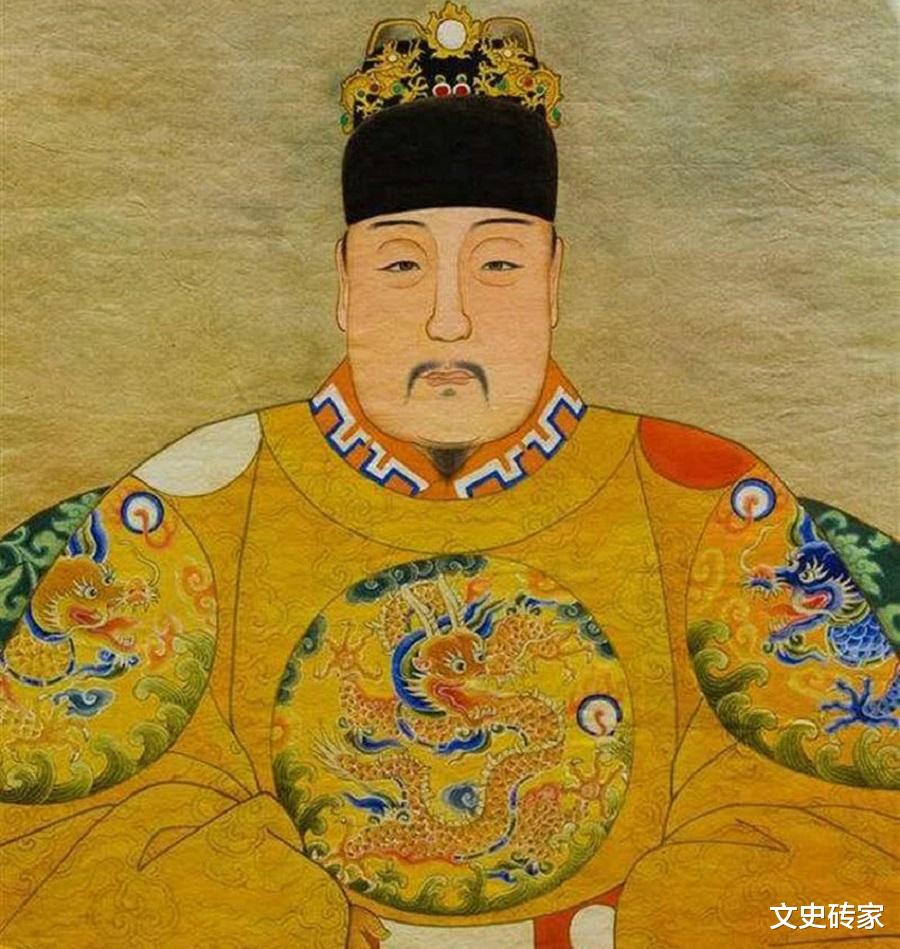

崇祯帝畫像

從這段史料可以看出,崇祯帝早就有遷都南京的想法,但礙于群臣的反對,無法順利實施。就當時的情勢而論,崇祯帝口中的“無人贊襄”,是指以內閣首輔陳演、兵科給事中光時亨爲首的反對遷都派,在他們看來,遷都無異于逃跑,是棄社稷、百姓于不顧的懦夫行爲。不僅如此,他們還堅決反對左都禦史李邦華提出的由太子監撫南京的方案,真可謂冥頑不靈。

其實,以崇祯帝強硬的行事風格,他完全可以致群臣的反對于不顧,強制推行遷都南京的計劃,畢竟北方的局勢已無可挽回,固守北京只能是死路一條。然而,崇祯帝最終並沒有這樣做,究其原因無非是強行南遷有逃跑之嫌,不僅會令天下臣民寒心,並且會在曆史上留下巨大的負面評價。崇祯帝是個非常在意自己生前身後名聲的皇帝,爲了面子,他當然不願冒這個險。

明末農民戰爭形勢圖

所以,對崇祯帝而言,唯有朝野達成一致意見,共同呼籲朝廷南遷時,他才能采取相應的行動。對此,曾做過翰林院編修、左庶子等職的吳偉業看的很清楚,並在《綏寇紀略》評價道:“上意非不欲南遷,自慚播越,恐遺恨于萬世,將俟舉國請而後許。”不過,就當時的形勢而論,要想讓朝野在遷都問題達成一致比登天還難,而就在毫無希望的空等中,崇祯帝最終錯失遷都南京的機會。

03皇帝末路

既然遷都南京的計劃無法施行,崇祯帝只能將目光東移,准備將甯遠總兵吳三桂調入北京,用關甯鐵騎來對付李自成。不料,崇祯帝的計劃再次遭到陳演的強力阻撓,後者以撤防山海關將導致建虜(明朝對滿族的蔑稱)大舉入侵爲由,堅決反對將吳三桂調入北京,並宣稱北京周圍的兵力完全可以對付李自成。崇祯帝被陳演的一番話所欺騙,也只能擱置這個想法。

崇祯帝殉國處

然而,面對李自成的淩厲攻勢,北京周邊的明軍紛紛不戰而降,而等到局勢潰爛到無法收拾、崇祯帝再想召吳三桂入京勤王時,已是難于登天了。同年三月十八日,李自成攻陷北京,崇祯帝因不願接受投降後受辱的局面,便在次日自缢于煤山的一棵歪脖樹上,終年才33歲。雖然曆史不能假設,但我們還是甯願相信,如果崇祯帝當初強硬執行遷都計劃,明朝的曆史完全有可能被改寫。

參考書目

吳偉業(明/清):《綏寇紀略》,上海古籍出版社1992年版。

張廷玉(清):《明史》, 中華書局1974年版。

彭孫贻(清):《平寇志》,上海古籍出版社1984年版。