之前第一次鴉片戰爭的系列已經結束了,文叔從今天開始一個新的系列,聊聊中國遠征軍的「瓦魯班戰役」。爲什麽要從這次戰役聊起呢?這場戰役雖然是緬甸密支那戰役的一部份,但卻是抗戰史上首次裝甲兵的大型勝利,這場戰役之前,中國國內的坦克部隊基本上消亡殆盡,這場戰役,也是中國抗戰時期中國裝甲兵的浴火重生之戰。因爲此戰主要是由戰車第一營打的,營長是趙振宇,他之後出版過一本《血戰瓦魯班》,至于副營長趙志華,之後也有過一些回憶錄手稿,我們今天將作爲這篇文章的參考,一起來聊一聊中國遠征軍的「瓦魯班戰役」,首先我們要從中國裝甲兵的絕境重生開始。

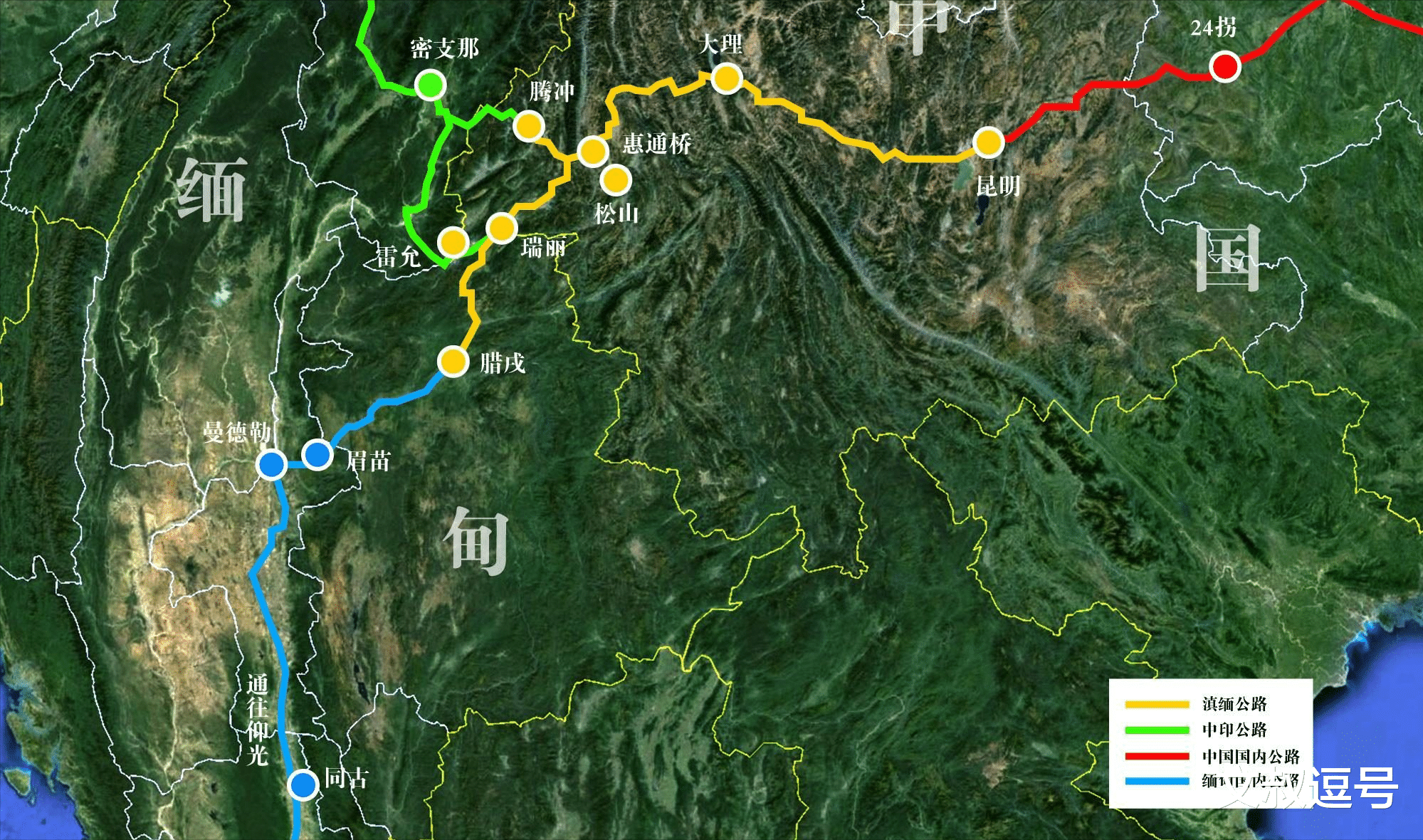

1942年3月,遠征軍第一次入緬作戰,雖然戴安瀾的第200師在同古這個地方打得很英勇,孫立人之後又打了一場「仁安羌大捷」。可是隨著英軍的撤退,整個盟軍失去緬北主動權,所以杜聿明最後經由野人山,退回雲南幾乎全軍覆沒。

孫立人則是帶領新38師退到印度,另外廖耀湘的新22師,也有部分進入印度,整個緬甸被日軍占領。

史迪威將軍是中國戰區參謀長,急于反攻緬甸,他擁有全權分配美國,租借物資的權力,在獲得重慶國民政府的同意後,把退到印度的新22師與新38師,合編爲新編第一軍,軍長是鄭洞國,由美國提供武器與訓練,在印度蘭伽整訓,准備從印度反攻緬北,打通中印公路,這就是中國駐印軍的由來。

其實我過去了解到這段經曆的時候,都會有一個疑問,抗戰在中國戰場上已經全面展開,常德保衛戰或者衡陽保衛戰,很多將領都說,處處防守處處薄弱,爲什麽還要抽調兵力,跑到異域去打仗?

後面才知道,中國之所以那時要組遠征軍,是有必須要打的因素,而且只能勝利。國軍裝甲兵之所以能夠重建,也與遠征軍有關系,最主要的因素是,重慶國民政府那時的生命線被切斷,起因是大陸沿海逐漸淪陷,等到1941年的夏天,越南也淪陷,所以戰略物資只能仰賴滇緬公路。

隨著第一次遠征軍的失敗,到了1942年秋天,連滇緬公路也被日軍切斷,被稱爲國軍「裝甲兵之父」的徐庭瑤將軍,他在回憶裏就提到:

中國對外的生命線都被切斷,裝甲兵沒有零組件的補充,不要說裝甲兵無法培訓,連學生畢業後,都沒有部隊可以派任,已經到了走一步算一步的地步。

徐庭瑤還說:

到了1943年的春天,重慶國民政府軍令部,也到了山窮水盡的地步,據說連蔣委員長的座車,也沒有汽油,生命線如果被切斷,勢必會造成覆滅性的災難。

中國不想坐以待斃就必須向南打出生路!

所以徐庭瑤回憶:

他後來聽到史迪威由印度飛回重慶,特別去拜會,史迪威問中國是否需要坦克?他說,華北一帶如果沒有坦克支持的話,很難奏效。史迪威講,現在沒有辦法運來怎麽辦?徐庭瑤他立刻建議,是否在印度成立戰車訓練班,先請美軍來訓練人才。史迪威考慮了一下立刻同意。

就這樣,185名種子坦克兵,在1943年4月5日飛到印度;前前後後總共有800多人,後來都編入七個戰車營作爲幹部。

徐庭瑤建議在印度成立戰車訓練班的計劃落實了,班主任是蔡宗濂少將,他是日本陸軍士官學校,也在美國學過裝甲兵。

到了1943年7月,駐印軍獨立戰車第1營在蘭伽成立,不過戰車訓練班是到了10月,才接收到第一批美造斯圖亞特輕戰車,就在大家緊張學習的時候,11月27日中午,戰車第一營突然接到命令,到新一軍軍部後面,大操場集合,沿途只見中美憲兵的巡邏車,很快地疾馳,氣氛很緊張。

到了下午4點,排好方陣的他們,遠遠的看到一隊摩托車開道,原來是去參加「開羅會議」的蔣介石夫婦,他們回程的時候,特別來這裏檢閱。

趙振宇說,蔣緯國也坐在敞篷車的後座,至于英國蒙巴頓將軍,與美國史迪威將軍,則是在司令台上與蔣宋美齡交談,千裏迢迢飛到蘭伽閱兵的蔣介石,在校閱之後,立刻發表即興演說。

期勉大家在駐印期間,能夠協力跟盟軍作戰,而且一定要聽從,中國駐印軍總指揮,史迪威的命令。

在這個時期蔣介石,在國際聲望達到頂峰的時刻,是被列入國際四強。

那個時候,在蘭伽接受檢閱的駐印軍,其實是中國裝備最好,也是戰鬥力最強的部隊,所以他們也知道,未來的使命是要從緬甸反攻。

不過,大家可能都不知道,戰車第一營那個時候從正式訓練,到他們離開蘭伽,實際訓練不到兩個月,甚至于還有駕駛兵,只有訓練過一天,就直接拉出去了,爲什麽不等戰車第一營,完成所有的訓練之後,一定要這麽趕,馬上就要出發?因爲史迪威一直想要,立刻反攻緬甸,洗刷第一次失敗的恥辱。

第二次遠征軍,分爲兩個戰場;一個是緬北,一個是滇西,在緬北新一軍下轄的新38師,在1943年3月開始進入野人山,掩護修築的中印公路的工兵,因爲日軍的第18師團,擺在胡康河谷,在野人山四周一些險要的地方構築工事,所以新38師推進的時候,其實傷亡很大。

山地叢林作戰其實是非常的辛苦,叢林的地形也蠻複雜的,所以史迪威那個時候,爲了要對付複雜的地形,曾計劃用大量凝固彈再加上排炮,把這邊全部炸一遍後來核算之後覺得經費實在太高。

所以最後接受戰車指揮官布朗上校的建議,使用坦克參戰,正是如此戰一營才突然,要緊急開拔了。

根據那時戰車第一營營長趙振宇的說法:

他們在1943年12月24日,由印度蘭迦出發,用鐵路搭火車到加爾各答,接收美軍所移交的各式車輛,一共是56輛的斯圖亞特輕戰車M3A3,另外預備車輛有 17 輛,這款坦克是二戰的時候,美軍生産最多的坦克,有3挺30機槍,一門37公厘戰車炮,一輛的火力可抵國軍一個步兵連。除此之外還有各式的指揮車等等,大概有一百多輛各式戰車。美軍上校右手一揮「整個戰車營都是你們的了」 豪氣撥交驚呆戰一營正副營長。

美軍一次移交73輛坦克,還有加上各式的車輛一百多輛,以現在標准來講都可以稱得上是「鋼鐵洪流」。這個不得不說,是當時老美和中國遠征軍所遇到的“貧富差異”。

趙振宇的《血戰瓦魯班》提到:

戰車第一營離開蘭伽的時候,搭火車去加爾各答,美軍把要移交的車輛都停在郊區,圍成一個大圓圈,布朗上校帶著國軍主要主官,上了一個小土堆,布朗看了他一眼舉起他的右臂,指著要移交的車輛,畫了一個大圈子說:趙上校!這是美國政府要移交給貴營的全套裝備,從此就交給你啰!

趙振宇說,那個時候他不知道怎麽回答。心想:要移交這麽大一筆的軍事裝備,右臂一指只說兩句話就結束了?

老美不重形式,講求效率的實效主義,真的是簡單又幹脆,在那個情況之下,戰爭打得很激烈,裝備就這樣,手一揮就給。

趙志華他的回憶錄裏面,也有提到類似的描述:

布朗上校的車子每經過排好的車隊之前,就對營長說,這是營部的裝備,這是本部連的裝備,這是衛生隊的裝備,最後繞到正面說,這一片的裝備都是你們的,然後大家就一起回來了。

其實人家說有錢就是任性,這讓窮怕了的國軍將領們真是開眼界了!

趙志華他的私人回憶錄還提到一點,他說布朗上校雖然很豪邁地宣布,這些車輛都是你們的了,可是這批200多輛的戰車,還有各型的指揮車等等,全部擺在那裏,曬了三天太陽,沒有一輛開回去,這是爲什麽呢?

趙志華說,最主要的原因是因爲他們回去之後,營部參謀立刻造表造冊,准備向美軍辦理交接手續,之後也要蓋章等等。

至于他本人,他說:他也「故作聰明」指導大家,把國內那套作業程序搬到這裏,總之大家日夜趕工,等老美通知什麽時候來「交接」,所以這三天到底交接了沒有?

趙志華回憶:

說過了三天,布朗上校有點不高興的去找營長趙振宇,

就問他:說爲什麽這麽久,還沒有派人把車子開走?

營長說:你們還沒有派人來辦理交接呀。

布朗上校很訝異的問:我不是那天已經帶你們去看了嗎?已經把全部都交給你們了。

營長這個時候才明白這就是交接,可是還有些懷疑似的問:那我們是不是現在可以把這些車子,全部都開回去?

布朗說:當然可以,三天前你們就可以開走!

所以趙志華感概的在私人回憶錄寫,洋人的移交手續就這樣簡單,真是令人不敢相信,如果這個是在國內辦理,這樣的新軍品移交,沒有兩三天的手續,是絕對沒辦法完成的。

所以布朗上校這個大手一劃,就是交接完成了,對于我們物資缺乏的時候,更是如此,所以真的是國家貧富上的巨大差異。

副營長趙志華還說:

之後他們私下問老美,如果工具或車輛零組件,如果有短少的話該怎麽辦?

老美說:絕對不會有錯,因爲起運時都經過檢查。

我們又問:如果裝備箱有錯誤,或者說運送途中遺失該怎麽辦?

美國人對這問題很疑惑說:如果缺了 補充不就行了嗎?

所以可以聽得出來,美國在二戰期間的,工業制造能力相當驚人,美軍背後有強大的工業制造力在支撐,可以從訓練新兵得到印證。

趙志華他也講,在蘭伽訓練的時候,戰車有20輛都是用新的,汽車大概有百輛也是新的,每個人都要學,入門新手用新戰車這在中國國內是「最心疼」的事情,因爲初學者不熟悉性能,很容易把車子搞受傷。

他和美國教官談起這個問題的時候,對方也很驚訝說,如果車子不好,經常發生故障的話,要耽誤很多訓練時間,有什麽教育效率呢?

所以趙志華的結論是,貧富懸殊,觀念上就産生相對的不同,真是闊老板說得好輕松,我們在國內這種補充是多麽困難,這真是永生難忘記的交接。

大家一定都聽過「貧窮會限制你的想象」或是「有錢人想的跟你不一樣」,講到貧富差距,會使兩邊的很多想法都不一樣,連帶行爲不一樣。

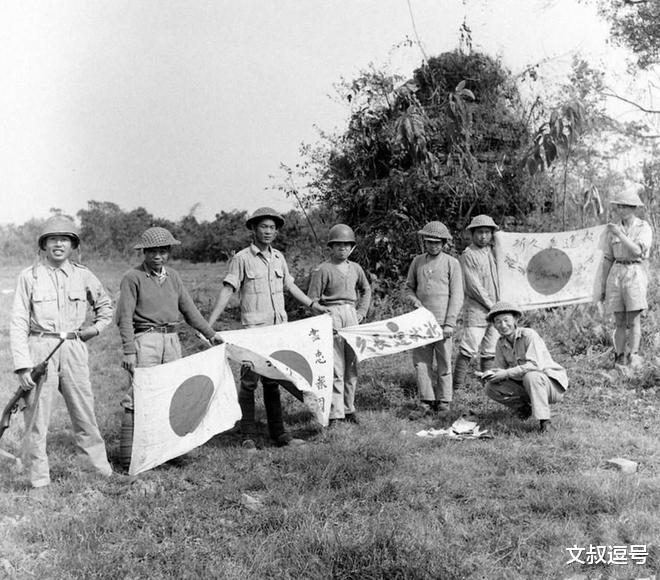

有些朋友應該也看過一些,有關遠征軍的書籍,多少都會有提到,國軍有些士兵也會在戰場上面,開設市集 做點小買賣,瓦魯班戰役過後,像日軍軍刀還有武運長久太陽旗,代表吉祥意思的千人針等等,通通都是最受歡迎的。

趙志華的回憶錄也提到一些,打完瓦魯班戰役過後,中國官兵私藏戰利品的非常多,洋人就想辦法要買,最能賣到高價錢的是,日本的軍刀 軍旗 千人針 手槍等等。

很多洋人買到之後就寄回去吹噓,自己在戰場上怎麽樣英勇得到,第一線只要有部隊能夠到的地方,汽六團就會在附近搭蓬子,蓬子不大 約四平方公尺,把一些化妝品 表 有的沒的,都全部擺在那個地方,大家在附近沒有地方可以去,又沒有地方花錢,所以都會在那邊交易,只要是國內沒有的,大家就會買,到時候可以帶回去。

只要是在敵人槍炮射程之內,這種流動零時帳篷,都會隨時跟著向前進。

趙志華講,史迪威其實那個時候,也看到這種情形,經常有美軍派出警衛或憲兵,坐吉普車到第一線視察,他講了句很諷刺的話,中國汽車兵團的最勇敢最先頭部隊,到達哪裏他們的販賣部隊就設在哪裏。

這樣聽起來有點刺耳,遠征軍有這樣的作法,背後有貧困的因子,就如同說美軍在戰場喝咖啡,那個時候中國軍人也沒辦法理解。

趙振宇在他的《血戰瓦魯班》這本書裏面,特別提到第一天的戰鬥,發生在3月3日的一段意外他說:

到了晚間,有兩名美軍士官在樹下煮咖啡,因爲火光照耀他們在脖子,所挂的兵籍號碼牌,一搖一晃的,看到的時候,正要叫他們趕快熄火隱蔽,日軍的炮彈突然打過來,一聲爆炸,就把煮咖啡壺的爐子,全部都炸震熄滅,兩名美軍士官就倒下來,接著又來三、四發,過了一會,美軍隨軍牧師來了,舉行簡單的默禱,又來兩名美軍士兵,把兵籍號碼牌取下,挖了兩個壕溝就地掩埋。

布朗還有趙振宇他們覺得說非常的惋惜,可是有一位美國軍官在一旁講,死有重于泰山,輕于鴻毛,可是這兩位美軍戰友,死的不輕不重,死于一杯咖啡!

我們也從這幾句話可以看出來,遠征軍有些人可能沒辦法體會,咖啡或是咖啡文化對老美的重要性,所以才會有這樣的評語,這也是窮和富之間帶來的思維差異。

[點贊][點贊][點贊][點贊]

很樸實的文章![點贊]