作者:洞見ciyu

這幾天,知名網紅董太太引發了不少討論。

她大談“富人如何教育孩子”“精英如何練成”“破局階層固化”等話題,鼓吹精英教育,圈到了不少有育兒焦慮的中産粉絲。

鏡頭前,她考究的著裝,得體的儀態,呈現出一種英式貴族範。

她自述自己精英教育理念,爲了三個孩子已經投入了1000多萬,成功地把孩子送去英國讀貴族學校。

不僅如此,董太太很懂大衆慕強、求富的心理。

她會經常采訪世界各地富豪、國際名校的學生以及企業家,爲自己的精英教育理念背書。

像有一期節目中,她直接在標題點名“鈔能力”爸爸的教育觀。

先著重介紹這位爸爸在上海的豪宅設計,還有這位爸爸的煩惱是:怎麽把身上的錢花掉。

一切鋪墊完畢後,董太太才進入教育的話題,這位爸爸是怎麽送女兒去哥倫比亞大學和哈佛大學的。

每一期都像爽劇爽文一樣,上流人士光鮮亮麗,子女學業有成。

誰看了不迷糊?

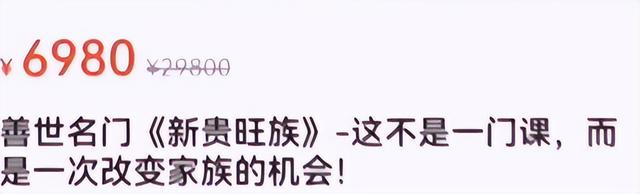

于是,一大批渴望鯉魚躍龍門的中産父母一跺腳、一咬牙,買下了董太太推薦的名門貴族教育課程。

但是董太太成也精英教育,敗也精英教育。

慢慢地,有人就看出不對勁:這所謂精英教育太過粗暴單一了,基本就是圍繞著名利轉。

北京衛視也親自下場點名批評:董太太實際上就是販賣焦慮,所宣揚的精英教育也存在不良價值導向。

董太太一時成了輿論風口,別人口誅筆伐。

那一群被收割的中産階級們,也成了嘲諷的對象,一個勁地想望子成龍、望女成鳳,沒想到自己先成了韭菜。

別人覺得他們愚昧,我看到的卻是他們被時代裹挾的迷惘和焦慮。

他們想托舉孩子到更高的階層,一味砸錢、一味逼孩子,把精英教育變成了金錢教育、雞娃教育。

01

看過一個很有意思的說法,中産到破産之間只差一場精英教育。

重金教育孩子,擱在以前是穩賺不賠的事業,放到現在一不小心就成了血本無歸的投資。

作者@小琛日記聊到自己的經曆,她16歲就被父母送去美國讀高中。

父母爲了供她上學,前前後後花費了約268萬人民幣,還欠了不少外債。

而小琛也十分爭氣,研究生考入了藤校。

畢業回國工作時,她就拿到了12K的薪資。

可如今她30歲,距離自己的教育投資回本更是遙遙無期。

都說教育就是拿錢打水漂,聽見響是幸運,聽不見才是常態。

雖然@小琛抱怨她的教育高投入,低回報,但起碼上了名校,月薪上萬,還算是聽見了聲響。

但多少人把錢砸進去,連一聲響都聽不到。

他們安排孩子上中英雙語的私立學校,初中去國際學校,高中著手規劃出國留學,嘔心瀝血供養了十幾年,孩子出來後只找了一份三四千塊的工作。

他們砸重金逼著孩子學擊劍、學馬術、各種樂器,可孩子只是多了一項樂趣。

中産父母以整個家庭爲代價,搏孩子的璀璨未來,但往往會事與願違

在國際學校當老師的@張舟說過他一個深圳的朋友。

早早就步入中産階層,卻因爲奉行精英教育,掏空了家底。

爲了孩子的學習,他放著不買大平層,非得去買老破小,一家子擠在逼仄的空間裏。

課外活動也從網球升級到馬術,寒暑假上會安排去海外遊學,一次花費就得好幾萬。

@張舟感慨地說,砸錢式的精英教育可能還沒培養出天之驕子,家庭就先被拖垮了。

不得不承認,精英教育是一件沉沒成本非常高的投資。

它可能是一條階層躍升的大道,更可能是返貧的無底深淵。

02

斯坦福學生中流傳著一個名詞叫“斯坦福狂鴨症”。

想象一下,一只悠閑的鴨子在湖面上逍遙自在地漂過,水面之上的平靜掩蓋了水面之下鴨掌的瘋狂撥動。

接受精英教育的孩子就像這一只鴨子一樣,表面上優秀且有涵養,實際上內心充滿了焦慮與不安。

他們擁有普通人難以想象的教育資源,但也面臨著常人無法忍受的壓力。

紀錄片《你好,未來人類》裏,家進就讀于英國伯明翰國王愛德華六世營山男校,這是當地最好的公立學校。

媽媽曉菲親力親爲,爲孩子家進精心制作了一份學習時間表,課間休息只給三分鍾。

除了學習之外,曉菲努力讓孩子全面發展,不僅會打橄榄球,還會拉小提琴、彈鋼琴。

她爲孩子早早規劃好的未來職業道路:醫生。

從家進很小的時候,曉菲就不遺余力激發他對醫學的興趣和灌輸醫學的信息知識。

曉菲自言,她要讓自己的孩子跻身英國的精英行列。

但在這樣的精英教育下,孩子的身心卻出現了問題。

在清華大學心聆實驗室對家進的精神壓力測試下,都表明家進的潛意識壓力和緊張感都很大。

曉菲這才想起家進的抱怨和經常會不自覺咬手指的行爲。

這讓曉菲陷入茫然無措中,爲什麽推崇的精英教育結果會是這樣?

中産父母生怕孩子落後別人家一步,像拉緊發條一樣,把孩子的每一個階段都安排得明明白白。

在家裏學習至上,在學校績點至上,他們不允許孩子走偏,更不允許孩子浪費時間。

可如果父母把考名校、擠進精英行列當目標,卻忽略了孩子的感受,悲劇的種子便種下了。

耶魯大學教授威廉·德雷謝維奇發表過一篇名爲《精英教育的劣勢》的文章,他認爲許多人精英教育已經走入了一個誤區;

當孩子身上光鮮外表被剝離之後,你會驚訝地發現,他們身上寄居著令人窒息的恐懼、焦慮、失落、無助、空虛和孤獨。

精英教育,可能雞出一只飛到枝頭的鳳凰,也可能培養出一個精神病患者。

03

博主@姑的idea也駁斥了董太太的價值觀,聊了聊她所理解的精英教育。

出生海澱的她從小被雞娃,高中重點名校,本科在美國最好的公立大學。

她的發小從清華龍班到人大附中,大學就讀于杜克,畢業就職于華爾街。

她們認識的一些真正精英裏,會把孩子送去一些非常小衆、類似職校的地方。

這些學校的共性在于:打破學科邊界,讓孩子們根據興趣學習,並且盡早開始創業或者研究。

博主認爲:他們不再需要給孩子做任何學曆鍍金,而是直接培養他們解決複雜問題的能力。

許多人對精英教育的理解比較淺層,生搬硬套富人的教育模式。

上最昂貴的學校,請最好的老師,卻忽視其他能力的培養。

自以爲是地給孩子設計好未來,卻從不問孩子要過什麽樣的人生。

這種模式養育出來的孩子,被耶魯大學教授威廉·德雷謝維奇稱之爲:優秀的綿羊。

他們聰明卻又低能,勤奮卻又沒思辨,離開書本幾乎是半個“廢人”。

伊澤爾·沃西基被譽爲“硅谷教母”,她的三個女兒在美國都非常出名。

大女兒蘇珊·沃西基,被譽爲“Google之母”;

二女兒珍妮特·沃西基,是醫學人類學家、流行病學家;

三女兒安妮·沃西基,更是被譽爲“女版喬布斯”。

爲什麽她們能獲得如此巨大的成就?

那是因爲伊澤爾從小就教會他們要獨立學習和思考。

比如自己的生活,自己得安排好。哪筆錢花得有意義,哪些錢不必要花。

比如遇到問題,不是從別人那裏尋求幫助,首先要看看能不能通過思考,自行找到解決問題的辦法。

說到底,真正的富養,在于培養孩子適應社會的底層能力。

而解決問題的能力,往往是決定一個人階層的能力,這不需要卷財力。

▽

一直以來,我對精英教育不置可否。

我從小上山爬樹打彈弓,下河摸小魚抓小蝦,沒上過貴族學校,沒上過興趣班,只是從小愛讀書而已。

這並不影響我成爲一個對社會有用、對家庭負責的人。

都說,人生不是軌道,是曠野。

如果孩子一直被困在精英教育計劃裏,怎麽奔向曠野。

拿我兒子來說,他因爲功課不拔尖、運動能力不突出,除了勞動委員,別的職位跟他沒什麽關系。

但是對于他的未來,我從不擔心。

他跟男同學能玩一塊,又能照顧好女同學。

他能自己做早餐、收拾房間,自己安排好零花錢。

我想,一個能獨立解決人際關系、生活問題的孩子,能差到哪兒去呢?

點個贊吧 ,與父母們共勉。