俄烏戰爭爆發以來,俄軍采購和裝備的幾十萬件防彈衣幾乎都來自于中國。不僅如此,中國造防彈衣的國際市場占有率也有七成,甚至打入美國軍隊內部。

關于這個話題,俄媒從曆史資料中還發掘出另一個難以置信的事實:中國的先進“非金屬”防彈衣在1967年就成批裝備了越軍,比蘇聯軍隊批量裝備的時間還早十幾年。

事實上,蘇軍研發和裝備防彈衣的年代並不晚,早在二戰時期就裝備了早期的鋼板防彈衣,可在十幾米外抵禦德軍的沖鋒槍子彈,在斯大林格勒巷戰中曾專門裝備蘇軍突擊隊。

這種金屬板防彈衣,實際沿用了中世紀胸甲的思路,重量較沉,只能抵禦早期的手槍鉛芯彈,英國、德國和美國在二戰中也都裝備了類似産品,美國還研發了鋁合金材料的M12防彈衣,以減輕重量。隨著鋼芯彈的普及,這類“純金屬”防彈衣也失去防護意義,逐漸被曆史淘汰。

二戰後出現的現代防彈衣,爲了減輕重量並加強防彈、防破片效果,更多采用了非金屬防彈材料,例如尼龍、玻璃纖維、芳綸、凱夫拉等等。

在防彈衣方面,美國曾一直處于領先地位。朝鮮戰爭時期,美軍步兵已經開始裝備幾種現代防彈衣,例如采用玻璃纖維的M1951防彈衣和采用尼龍材料的M1952防彈衣。

相比之下,蘇聯的現代防彈衣研發進度卻非常落後。在1950年代初,蘇聯曾研發國6B1型防彈背心,仍采用落後的鋁合金防彈板,遠不及美軍的新型防彈衣,只相當于二戰時的美軍M12鋁板防彈衣,難以滿足實戰需要。因此,蘇聯在僅僅生産了3000套6B1防彈衣後,就停止了軍隊大量裝備防彈衣的嘗試。

到了1960-1970年代,蘇聯還曾經爲警察、克格勃部隊研發了幾種專用防彈衣,采用的也是鋼板、鋁板或者钛合金防彈板,重量很沉,據說超過了10公斤,幾乎是M1951防彈衣的三倍,根本無法與西方相比。

另一方面,美國在1960年代已經推出了先進的凱夫拉防彈衣。在這種情況下,蘇聯研發人員只好奮起直追,在1970年代後期終于研發出采用雜環芳綸的6B2防彈背心。

不過,在1979年阿富汗戰爭爆發時,6B2防彈衣還沒來得及量産,蘇軍只好從倉庫裏拿出過時的6B1應急。直到1980年代初期,蘇軍才真正批量裝備了非金屬材質的6B2防彈衣。

然而早在十幾年前,參加越南戰爭的蘇聯軍事顧問團,卻發現一個令他們吃驚的事實:胡志明小道上的越軍司機,竟然已經穿上了蘇軍都沒有的先進“非金屬”防彈衣。這種防彈衣的生産方,既不是蘇聯,也不是美國,而是中國。

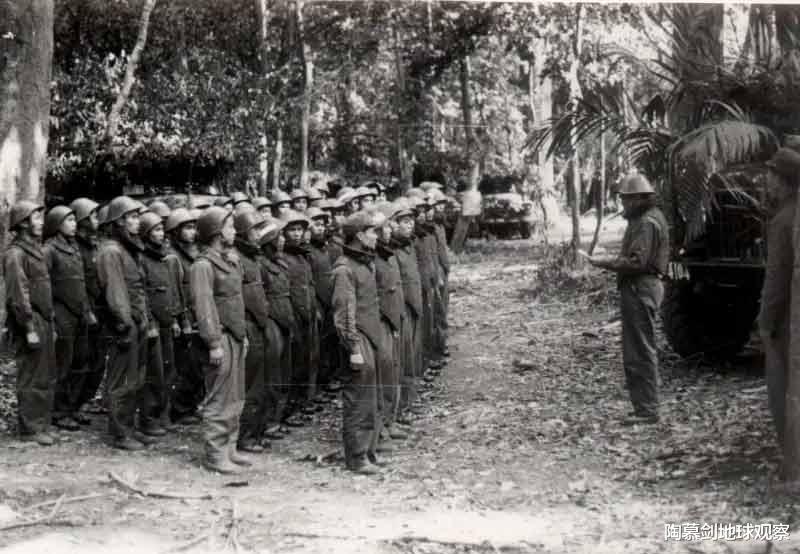

俄羅斯“記者”網站在介紹這段曆史時,展示了多張關于“胡志明小道”的曆史照片。照片中,越軍卡車司機的裝備非常時髦,不僅穿著大領子的“非金屬”防彈衣,還配有東德款式的M56鋼盔。額外說一句,東德制造的M56鋼盔,被認爲是當時東方陣營防彈效果最好的鋼盔。可以說,這些開車的越軍戰士,從頭到腳都是東方陣營最好的防彈裝備,就連蘇聯和東德自己的軍隊當時都做不到。

在上面這張照片裏,我們可以看到越軍名將——童士元大校,就是他將胡志明小道打造成了“鋼鐵運輸線”,後來在1974年,他破格從大校軍銜晉升爲中將。童士元指揮的運輸部隊,就是大名鼎鼎的“559兵團”,代號“長山兵團”。1969年以後,“長山兵團”幾乎維持了整個越南南方戰場的物資供應,可謂是抗美戰爭的第一功臣。

在這張照片裏,帶著蘇聯式鋼盔的就是童士元大校,而接受童士元大校檢閱的越軍司機,則都帶著東德M56鋼盔。而越軍司機們穿戴的“大領子”防彈衣,就是我們要重點介紹的,這是中國在1964年剛研制出來的新型避彈衣,也是中國第一代的防彈衣。

據了解,中國第一代防彈衣在研發中,曾借鑒了美國M1951防彈衣的設計思路。M1951防彈衣,是爲美國海軍陸戰隊研制的,在長津湖戰役時首次投入使用。這款防彈衣,采用了玻璃纖維層壓板,屬于最早的非金屬防彈衣,主要防禦炮彈破片和手榴彈破片,因爲又稱“防破片背心”,全重在2.7到3.6公斤之間。

從時間上看,美軍陸戰隊裝備的M1951防彈衣,是中國軍人最早接觸的現代化“非金屬”防彈衣。美國爲陸軍步兵研制的M1952防彈衣,則是1952年10月在上甘嶺戰役才第一次投入使用。

據戰史記載,水門橋戰鬥可能是我軍戰士最早接觸M1951防彈衣的戰鬥之一。當時,美軍陸戰一師坦克部隊通過水門橋時,曾發生“九輛坦克被堵在橋後方”的事件,除了兩輛成功逃過水門橋外,有七輛坦克被志願軍完整繳獲。在這場追尾戰鬥中,美軍殿後的巡邏兵就有人穿戴M1951防彈衣,與志願軍追擊部隊發生交火,據稱“有效阻擋了手榴彈破片的傷害”,穿戴者沒有受傷。但是,美軍陸戰一師在下碣隅裏、柳潭裏等地都丟棄了大量物資,不可避免會有一部分M1951防彈衣白送給了志願軍。

志願軍在長津湖首次繳獲M1951防彈衣後,對其進行了仔細研究,在1964年開發出中國第一代防彈衣,又稱避彈衣。鑒于玻璃纖維的防彈效果還不夠理想,中國研究人員改用玻璃鋼作爲防彈板,厚度爲3毫米,整套避彈衣包含了幾十塊防彈板。由于炮彈破片容易對脖頸造成致命傷害,這款國産避彈衣設計了一個很大的領子,以防護脆弱的脖頸。

1966年後,中國又開發出玻璃鋼、陶瓷、鉻剛玉或鋁合金等材料組成的第二代複合材料避彈衣,防彈效果進一步提高。這兩種防彈衣都裝備了抗美援越的我軍高炮部隊和運輸部隊,同時也支援給越軍。尤其是在我軍尚未裝備的情況下,第一代避彈衣優先提供給“胡志明小道”的越軍運輸部隊,而且重點配給傷亡率最高的卡車司機,這就有了照片中“裝備時髦”的越軍司機形象。

在越南戰爭中,美軍飛機在胡志明小道大量投放鋼珠炸彈,給運輸部隊造成嚴重威脅。胡志明小道上的卡車司機們,幾乎每天都要與死神進行賽跑,可以說人人都是不怕死的英雄,其中既有越軍戰士,也有抗美援越的我軍戰士。中國支援的避彈衣,再加上東德的M56鋼盔,有效減少了卡車司機的傷亡,讓胡志明小道成爲“炸不爛”的鐵血大動脈。

爲此,俄羅斯媒體也非常感慨,“胡志明小道”的司機竟擁有如此先進的防彈裝備,竟然比蘇聯還要領先。

另一方面,從這段曆史來看,中國防彈衣在當代占據70%的全球市場份額,並不是什麽“後來居上”——早在幾十年前,中國防彈衣的技術就曾領先蘇聯了。(作者:陶慕劍)