在今天的網絡營銷中,造黃謠、辱女幾乎成了一種下意識的“創作邏輯”。

它不僅出現在低俗的引流廣告中,還出現在正規的品牌宣傳中。甚至那些消費者主要爲女性的産品,也頻頻翻車。

而它們失敗的原因其實很簡單——

想賺女性的錢,又舍不掉刻板印象,潛意識的厭女依舊根深蒂固。

于是每一次自以爲是的“討好”,都只能變成冒犯。

造黃謠,流量來?

前不久,一則“瓜”在網上瘋傳。

“江西一女大學生自曝自己和另外兩位女生,被一男子包養,月花銷不到十萬。”

信息被微博男博主二次傳播,評論區嘲諷不斷:

“被富哥玩爛了之後,就找老實人接盤,彩禮50萬起步。”

圖源:新浪微博

但真相是不存在包養。

有人偷三位女生的照片,自導自演、編造黃謠。

目前,與受害者網名相似的女性,幫忙澄清。

圖源:抖音

其中一位被盜圖的女生,ip地址、個人信息均與“吃瓜截圖”不符。

她選擇訴諸法律,捍衛自己的權益。

圖源:抖音

即便如此,還是有不少男網友在評論區團建:

“叫大哥”“一包三?”

圖源:抖音

網絡吃瓜愈加常見,PDF、聊天記錄泛濫。

奪人眼球的素人隱私被公開、被制造,成就一場場厭女狂歡。

然而造黃謠,不僅能爲厭女者帶來精神快感,如今還可能令其獲得經濟回報。

就像此次三位女大學生包養謠言,看上去是爲了把她們打成撈女。

但具體撈啥呢?

截圖中明白寫著——

鴨舌、芒果、千層蛋糕還有茶葉。

圖源:新浪微博@大噴菇與豌豆公主

撈女不僅降級,還撈得如此具體。

在微博博主@大噴菇與豌豆公主 的層層扒皮下,發現幕後黑手指向,吃瓜截圖中露出的一個江西賬號。

茶葉、芒果、千層、鴨舌,都能在其櫥窗鏈接中購買到。

原來造黃謠不是目的,目的是引流變現。

圖源:新浪微博@大噴菇與豌豆公主

好笑的是,從前不斷流傳著女生靠網詐買茶葉的傳說。結果現實案例是,賣茶葉的男性靠黃謠帶貨。

商家低級營銷,用關鍵詞刺激眼球,網紅男大V傳謠,聚集受衆。

年初,一賬號爲了引流,編造“女子相親點餐花費三萬,男子憤然離席,女子刷爆信用卡”劇情。

誇張的情節背後,販賣“懲治拜金女”的男頻爽文情緒。

最終,造謠者被警方采取刑事措施。

圖源:新浪微博

最近,《實名舉報某大廠渣女無底線玩弄感情》爆料pdf不斷流傳。

第一人稱指控女友:

與多人暧昧、金錢交易、深夜無下限聊騷、男女老少通吃......

《實名舉報網易渣女無底線玩弄感情》 圖源:網絡

每一句話都是掀起蕩婦羞辱的常見手法。然而翻到最後,圖窮匕見——竟是某大廠旗下“口語私教app”的宣傳。

所謂的濫情,爲了體現“app“有多受歡迎。

造黃謠,正成爲流量至上時代營銷流水線中的一環。連互聯網大廠也要分一杯羹。

《實名舉報網易渣女無底線玩弄感情》 圖源:網絡

誠然,網紅爲博眼球、爭流量,編造各種爭議事件屢見不鮮。

但黃謠營銷更爲不同,它的受害者更具體,參與者也更普遍。

而靠這樣的低級方式引流。

最終只會。或遭用戶唾棄,或受法律制裁。

用厭女的方式,讓女性花錢

作爲消費者,我們要警惕,愈加瘋狂的吃瓜狂潮。

同時,那些不尊重女性、強化刻板印象等等更隱蔽的厭女營銷方式。同樣需要被察覺、被討論、被正視,被糾正。

不可否認,造謠,辱女成了一種下意識的“創作”邏輯。它不僅出現在低俗的引流營銷中,也出現在正規的品牌宣傳中。

比如,某日化品牌,曾高調宣傳:

“女人腳臭是男人5倍,女人頭發比男人髒一倍,女人胸部最臭。”

但凡有一點生活常識,也寫不出來這種文案。

圖源:新浪微博

它以僞科普的方式貶低女性,目的是販賣自家的“香香五件套”。

同樣,爲推出女性並不需要的“私處護理液”,它還曾稱“83%的男性不願意給伴侶……的原因,竟然是私處太黑下不去嘴”。

官方將顔色深與性生活頻繁相關聯,社會性教育任重道遠。

圖源:網絡

衆多數據顯示,女性更多地承擔了家庭日用品的采買,做出繁多的購物決策。但很多品牌並不尊重自己的主要消費者。

招聘廣告說:“找工作 = 找女人,幹你最想幹的。”

圖源:公衆號

鴨貨品牌,配性暗示圖片,說:“鮮嫩多汁,想要嗎?”

圖源:網絡

圖書品牌,狂蹭家暴事件流量。

圖源:網絡

卸妝水廣告諷刺女性,妝前妝後兩張臉。

圖源:網絡

汽車廣告,將“二手車”比喻成婚禮中被婆婆檢查“是否原裝”的女人。

圖源:網絡

奶茶營銷,“空姐的品質,吉祥村的價格”——網友指出吉祥村是上世紀90年代顯著著名色情交易地。

圖源:網絡

或是明晃晃的性別偏見,或是不假思索的厭女營銷。

貶抑、物化女性,成了大衆傳播的常態。

畢竟羞辱女性,可以制造不存在的需求,鼓勵女性通過消費達成社會所塑造的“理想形象”,而性化女性更是業內傳統了。

從誕生伊始,廣告行業便攜帶著這樣的厭女基因。

圖源:網絡

早在1992年,《中國婦女報》便提出了廣告中女性形象刻畫之刻板的問題。

而後,蔔衛認爲廣告中存在著對女性的普遍歧視,體現在三種形象上:好母親的角色、“美的角色”和性工具或商品。

這種批評在今時今日仍未過時。

《我國電視廣告中女性形象研究報告》;1997

在美國同樣如此,1980年至2010年,30年間,只有4%的廣告出現過女性工作的畫面。

《廣告中的性別歧視》一書經過了多年調研,指出:

以女性爲主角的廣告中,10%的主角是 50 歲以上的女性。

73%的廣告只將女性作爲輔助形象。

66%女性不認同營銷活動中所見到的內容。

圖源:《廣告中的性別歧視》

我們仍生活在充滿性別歧視的營銷世界中,只是他們稍微隱蔽了些。

「表面之上,那種陳舊的、直白的性別歧視可能已經日漸式微,而內裏之中,那套明顯的偏見和假設仍繼續影響著品牌看待女性受衆的方式。並且,這些偏見從根本上反映了對女性的性別歧視:

不是那種顯而易見的、有目共睹的對女性的物化,而是那種在潛意識裏就認定了女性處于次要地位的固化的性別。」

不過,如今越來越多女性消費者不願沉默地忍受、沉默地買單。

她們將海報中的男女性別顛倒,來抗議普遍的性別偏見。她們不爲策劃厭女營銷的品牌付費。

圖源:in a parallel universe;eli rezkallah

而企業們也不得不開始認真看待女士們的決心。

他們中一部分開始轉變,走上了看見女性消費者、討好女性消費者的道路。

討好女性與粉紅稅

在今天,重視女性消費力量,已經成爲企業共識。

這不僅是因爲女性在家庭中的采買勞動終于被看見,也因爲女性日益增強的購買力。

換句話說就是,有錢的女性變得越來越多。

中國有江浙滬獨生女,美國有千禧一代富婆。

根據經濟學家的預測,未來20年將出現大規模的財富轉移,僅在美國,就有約84萬億美元將轉移給年輕一代,而其中很大一部分將流向女性。

投資平台Ellevest將這種現象稱之爲,“財富女性化”。

圖源:Fortune

于是乎,拉攏女性用戶變得尤爲重要。

越來越多企業開拓女性市場,費盡心思讓女人上桌花錢。

那怎麽討好女性消費者呢?

很多品牌不是去制造更符合女性需求的産品,而是讓産品變得更符合女性刻板印象。

一個最常見的策略,就是把産品刷成粉色。

筆記本電腦出個女款,粉色。

女款鍵盤,粉色。

女性健身房,粉色杠鈴,粉色跑步機。

而大多數情況下,當“女款”“粉色”一同出現時,通常意味著更高的價格。

也就是所謂的“粉紅稅”。

表面“媚女”,本質卻是赤裸裸的性別刻板印象,乃至性別歧視。

這樣的營銷,翻車風險很高。

法國的著名文具品牌“比克”(Bic),以圓珠筆聞名于世。

2011年,這家公司推出了一款女士用筆——Bic for Her,不僅顔色粉嫩,尺寸也比普通款更細。據說還是“專門爲了貼合女性手部設計”。潛台詞是女性的手太小太細,握不住普通的筆。

廣告裏還把它們宣傳爲“完美的配飾”。

當然價格也貴了不少。

結果引來用戶狂嘲,弄得公司只好將其停産。

Bic for Her引來網友吐槽

還有全球最大電腦制造商之一,戴爾,多年前爲了打開女性市場,特意爲女性用戶建立了一個名爲“Della”的網站。

主頁上最醒目的就是不同顔色的筆記本,以及根據顔色搭配衣服的女人們。

Della網站

在戴爾營銷人員的眼中,似乎女性用戶最關心的就是電腦的顔色。

偏見也不止于此。

“Della”和官方網站形成鮮明對比,後者主頁清楚羅列各種技術參數,而到女性專屬的“Della”,技術提示居然變成了女性如何使用筆記本與家人保持聯系,如何計算卡路裏,以及查找食譜。

當時的戴爾官網

當然,戴爾的這次嘗試最終因性別歧視爭議而宣告失敗。

事實證明,當營銷策略基于一些過時的性別刻板印象時,它很容易適得其反。

尤其女性群體,對性別標簽更敏感,也更厭煩。

弗吉尼亞大學助理教授Tami Kim和她的研究團隊曾做過一個關于計算器的選擇實驗。

她們要求志願者選擇一個綠色或紫色的計算器來完成數學題。

一組沒有性別標簽,51%的女性選擇了紫色。

另一組紫色計算器被標記爲“for women”,結果只有24%的女性選擇了紫色。

即便在實驗前,她們都說自己喜歡紫色。

Calculators for Women: When Identity Appeals Provoke Backlash

而當給紫色計算器貼上“for men”的標簽時,男性參與者更多選擇紫色。

這項研究表明,與男性相比,女性其實更傾向于回避性別標簽。

那些試圖利用性別刻板印象來討好女性的産品,反而更可能遭到女性拒絕。

因爲對女性而言,性別刻板印象往往充斥著歧視和傷害。

這也是很多品牌營銷失敗的地方——

想賺女性的錢,卻沒有抛棄刻板印象,沒有改變潛意識的厭女。

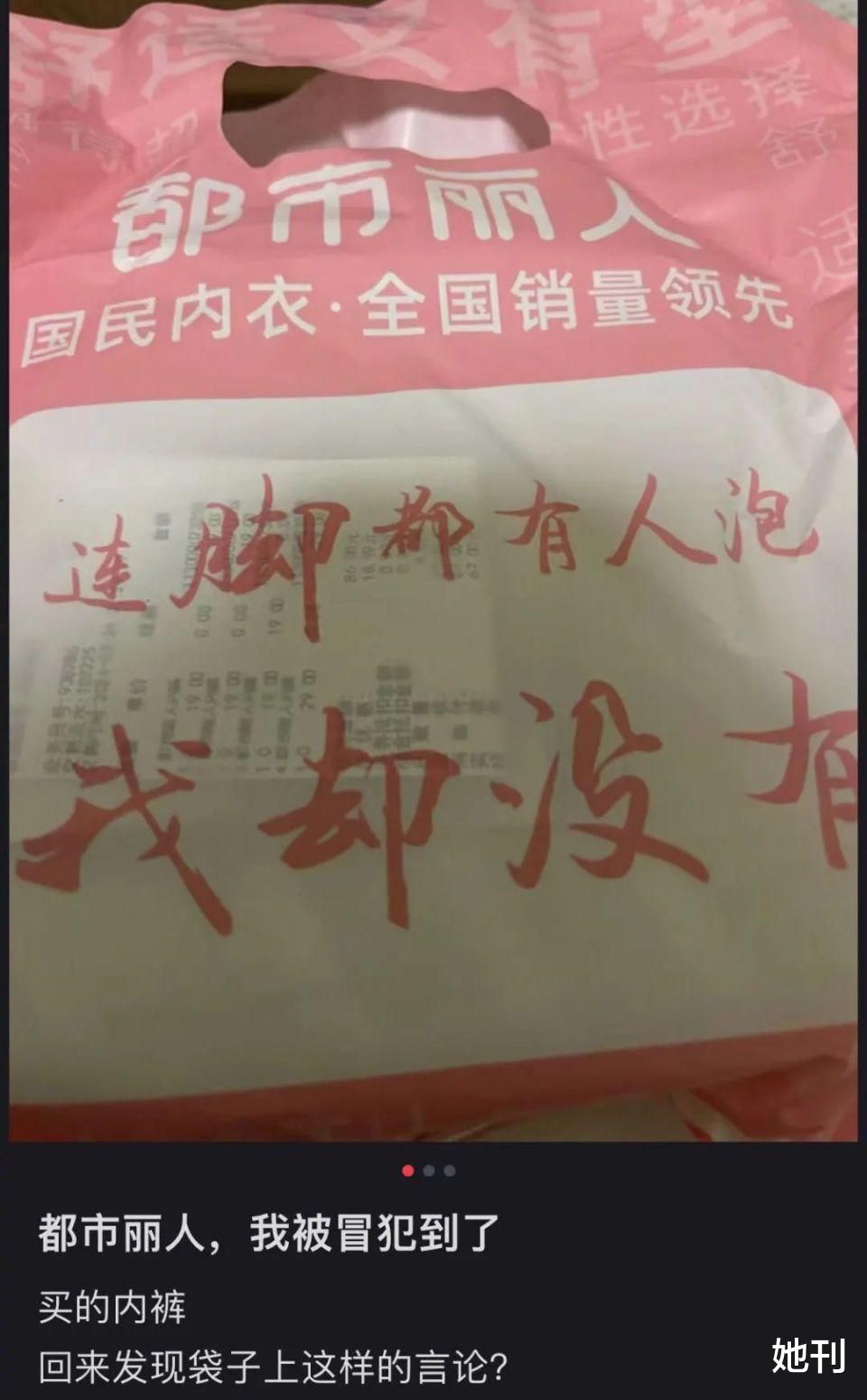

小紅書用戶吐槽

事實上,確實有不少原來由男性消費者主導的行業,在轉變策略,開始迎合女性消費者後,獲得了極大成功。

但前提是,他們沒有爲這個充斥刻板印象的世界添磚加瓦。

比如著名的蘇格蘭威士忌品牌格蘭威特,贏得女人心的關鍵就在于,他們在一個男性專屬的領域,突出了女性消費者的形象。

該品牌推出過一支廣告宣傳片,讓女性大步走進男人占據的空間,面前的牆一堵一堵轟然倒塌,同時配上畫外音——“威士忌是男人的飲料,對男人來說,他們會哭。讓他們哭吧。”

以及“有些傳統注定要被打破,這就是我們推動事情向前發展的方式。”

The Glenlivet ‘Original By Tradition

當時格蘭威特旗下的一款新酒女性消費者超過50%,遠高于同類産品的平均水平。

這並不代表女人的錢就是好掙,而是在很長一段時間裏,像酒類這樣被歸于男性專屬的消費領域,一直以來,似乎只有男性才具有消費的合理性。

根本沒人去看見、認可和滿足女性消費者的需求。

格蘭威特的成功就在于它打破了這一傳統。

這樣的成功也證明,認真對待女性可以爲品牌創造巨大的機會。

弄清楚女性消費者需要什麽。

多聽聽女性想要什麽。

而不是打著討好女性旗號,自以爲是地去定義和規訓女性。

那可不是“媚女”,是更可恨的厭女。

想賺女人錢,起碼把厭女病治好再說。