俗話說:愛屋及烏。

粉絲喜歡愛豆,會將愛豆身上所有的東西都一一拔高神話,發揚其優點,屏蔽其缺點,總之一句話,在粉絲眼裏,愛豆就是世上最完美之人。

如果粉絲們只是去無限神話愛豆的相貌,這倒無可厚非,畢竟情人眼裏出西施,長相這個玩意本身就是見仁見智,筆者一直認爲趙大叔就比冠希哥帥,你也不能挑理。

但是,如果粉絲們將一些愛豆身邊常識性的東西也給神話了,那就沒必要了,因爲不僅會贻笑大方,甚至連愛豆本人都不會待見這種行爲。

本文要說的就是相聲界被部分人神話的相聲“商演”。

現在一說起相聲商演來,總有人會提出各種各樣奇怪的觀點,比如相聲商演是德雲社首創,只有德雲社才能開得起來相聲商演,只有德雲社才能在國外開相聲商演等等。

事實上確實如此嗎?咱們聊聊:

一、什麽是相聲商演?

商演,顧名思義就是商業演出,以盈利爲目的,以賣票爲主要手段,以表演節目爲載體的演出活動,均可以稱之爲商演。典型的如“同一首歌”巡回晚會等。

商演對應的是義演、慰問等不需要花錢不需要買門票的演出,典型的如“心連心”藝術團慰問演出等。

不過,在相聲領域商演是分狹義和廣義的,廣義的商演就是所有賣門票的演出,狹義的商演指的是大型場館舉行的大型演出,相聲小劇場雖然也屬于商演的一種,但它並不在狹義的大型商演之內。

二、舊社會的相聲商演

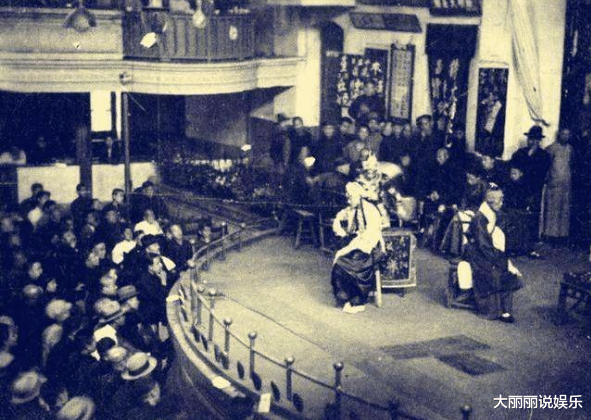

解放前,相聲行業的一般演出形式有畫鍋、撂地、戲園子、堂會和茶社等,原則上講這些都算商演,畢竟觀衆想聽相聲就得掏錢,但這都屬于廣義上的相聲商演。

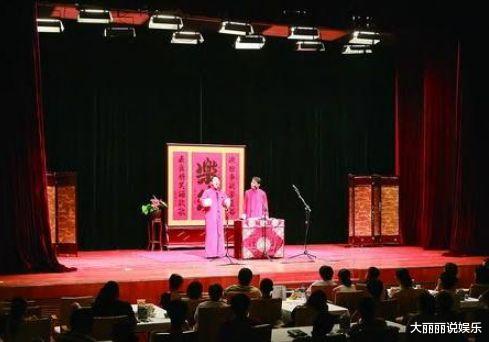

其中,相聲茶社的演出就相當于現在的相聲小劇場,不過花錢方式並不一樣,大部分茶社是零打錢,小部分茶社是按段收費,跟坐早年的公交車似的,聽的越多花錢越多,不像現在的小劇場,買了一張票進去從頭聽到尾。

當然,除了上面列出的演出形式外,相聲演員還有幾種方式可以掙錢,一個是廣播,另一個是串窯子,還有就是類似于現在大型商演的公司演出。當年有一些大公司比如煤礦、港口什麽的,他們也會聘請相聲演員周末晚上去說相聲豐富職工生活,這些公司演出的場所相對比較大,台下人也多,這就和現在的大型商演類似了,只不過台下的觀衆都是職工不需要另外掏錢。

舊社會能算得上大型商演的相聲演出還有,主要在上海,當年上海的娛樂事業比較發達,因此也成爲很多相聲演員跑碼頭的落腳點,像萬人迷李德钖就曾率領北方的相聲演員到上海大世界演出,可惜萬人迷的形象和口音不適應上海觀衆,崴泥了,全靠陳湧泉的父親陳子貞他們挽回了一些口碑。

不過,上海的大型商演主要還是以什樣雜耍爲主,和天津的燕樂戲院差不多,有快板、魔術、雜技、相聲和大鼓等節目,並不算相聲專場商演。

二、解放初的相聲商演

解放初期,相聲行業同時開發出了兩個新的演出方式,一個是慰問演出,一個是大型相聲商演。

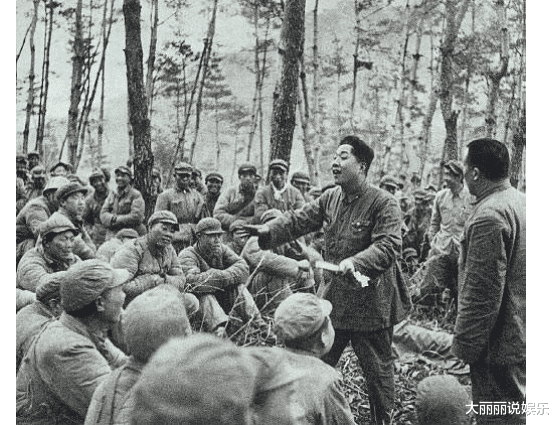

慰問演出主要是相聲演員們前赴後繼前往朝鮮前線慰問志願軍戰士,陸續去了好幾批,像知名藝人常寶堃、趙佩茹、馬三立、侯寶林都去了,以後這種到部隊慰問演出也成了相聲行業演出形式的組成部分,像常貴田、高英培等人都曾到過福建前線和廣西前線等地慰問演出。

大型相聲商演則是從相聲改進小組開始的,當時侯寶林、孫玉奎和羅榮壽他們將全市的相聲演員集中到一起培訓、學習和排演新節目,然後開始在長安戲院等地進行大型商業演出。

侯寶林曾回憶說,1950年他去長安戲院定場地,主管讓他們賣4毛或5毛一張票,怕賣貴了沒人買。但侯寶林堅持要和裘盛戎、荀慧生他們一樣賣8毛,長安戲院被侯寶林的自信打動,將300元的場租改成門票提成,最後果然上千人的座位全賣光了,連演兩天都是爆滿。

這次大型商演成功後,侯寶林率領同行們又轉戰吉祥戲院,然後又到天津上海巡演,結果天津那邊更火爆,出現了有人通宵排隊買票的盛況,和梅蘭芳的演出是一個待遇。

從這時候起,北京和天津的相聲商演形式就固定成兩種,小劇場和大劇院。這也是最早的相聲專場大型商演的開始。

可見,相聲大型商演的真正起步和成熟是在1950年,第一批能開上千人大型商演並且還能賣光高價票的相聲藝人是侯寶林、羅榮壽他們,並不是半個世紀後的郭德綱。

三、改革開放後的相聲商演

相聲大型商演最活躍的時代就是上世紀八十年代,由于改革開放後人們迫切需要豐富文化生活,而相聲又是人民群衆特別喜歡的節目,因此整個八十年代成爲相聲行業有史以來最火爆的時期,沒有之一。

八十年代相聲大型商演主要由各曲藝團體進行,其中的翹楚是馬季姜昆領銜的中央廣播說唱團,趙振铎李金鬥師徒領銜的北京曲藝團、侯耀文石富寬領銜的鐵路文工團說唱團還有蘇文茂馬志明等人領銜的天津曲藝團,此外其他各省的相聲團體比如高笑林領銜的安徽曲藝團也都積極投入到商演中去。

這些曲藝團的演出地點遍及全國,除了日常到部隊、工礦企業、鐵路工地的慰問演出任務之外,大型商業性演出也在全國各地開花。比如姜昆曾帶隊到鐵嶺開大型商演,就是在那裏發現了趙本山。比如趙振铎曾率北京曲藝團到無錫演出,結果第一天水土不服效果極差,趙振铎一個大團長在後台直接哭了,然後連夜改本子改思路,第二天的演出大獲成功。

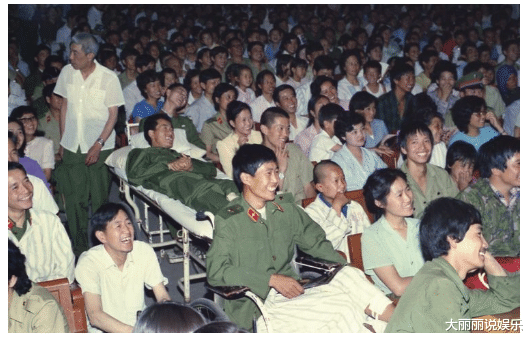

筆者小時候曾看過姜昆帶隊的大型商演,地點在一個大禮堂,坐滿了之後又加座,全場至少有上千人,票價起步是20元,基本上就是坐在角落裏了,記得當時筆者一學期的學費是5元,一個會計的月工資是四五十塊左右。看一次姜昆也是挺奢侈的消費,畢竟那時候他的名氣太大,戴志誠說當年在他眼裏姜昆就是皇上,語言雖誇張一些,但姜昆的咖位確實極大。

馬季曾回憶說,他和姜昆一起去一個城市開商演,街道上全是歡迎的人群,感覺跟半個城市的人都來了一樣。

除了這些專業團隊之外,一些相聲演員也開始走穴,能享受馬季姜昆待遇的則是楊振華金炳昶,他們倆到吉林通化搞商演,一場給300元,相當于普通工人半年工資。通化的大街上擠滿了人群看楊振華金炳昶,到演出時更是到了萬人空巷的地步,堪稱現代“淨街王”。

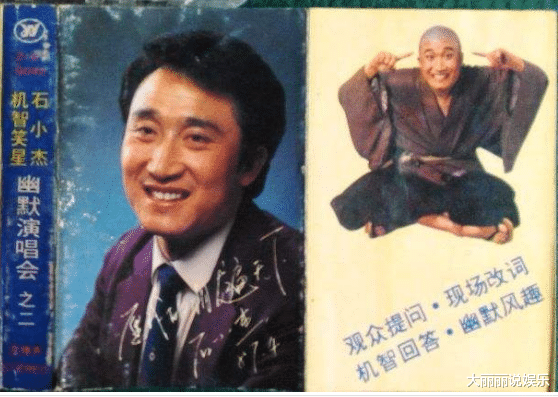

還有高元鈞的徒弟石小傑,當年他還是一名相聲演員,他把相聲和流行歌曲結合起來,再學習張帝的表演技巧,開發了屬于自己的相聲商演模式,在全國巡回演出一百多場,一場能賺上萬元,他是相聲界第一位賺到100萬的演員,那個時代的一百萬!

此外,現在的相聲商演流行送花什麽的,那也是八十年代開始興起的,第一個搞這個節目的是“燕雙鷹”他爸張志寬,他到南方走穴學來了送花這招,然後用到曲藝演出裏,一開始一個花籃代表一定小費,只要有人送花籃演員就得繼續表演,在德雲社早期廣德樓時也是這麽玩兒的,現在這個形式簡化成就是白送表示喜愛了。

至于相聲出國商演,首先吃這個螃蟹的也是侯寶林,他率領侯耀文、師勝傑、常寶華常貴田等人到美國巡回演出,連演五個城市,場場爆滿。馬季姜昆的團隊則主攻東南亞市場,尤其是新加坡和馬來西亞等地。而民營相聲團體第一個出國搞大型商演的則是李菁領銜的星夜相聲會館。

可見,相聲出國商演的道路也是侯寶林、馬季、姜昆和李菁他們鋪開的,後來者都是踏著他們的足迹到國外開商演說相聲的。

四、近些年的相聲商演

上世紀九十年代,相聲商演進入一個相對低潮期,而進入新世紀,在相聲商演上首先取得成功的則是姜昆,他在2002年重啓大型相聲劇《明春曲》的巡回演出,在全國和海外連演一百多場,場場爆滿一票難求。

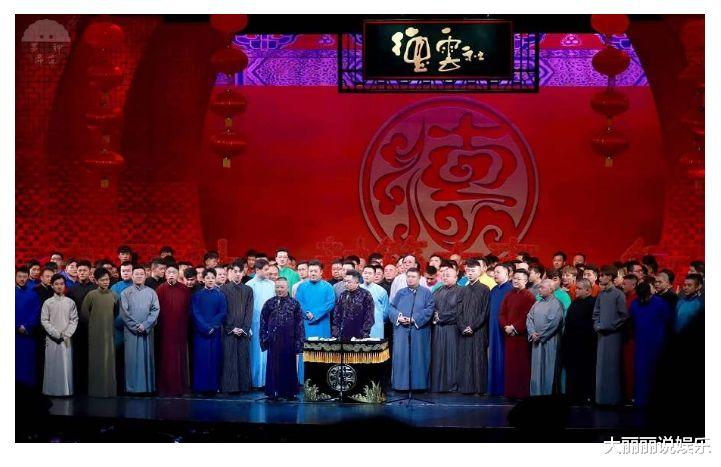

2005年底隨著郭德綱的爆紅,相聲大型商演的接力棒又傳到德雲社這裏,以德雲社爲主,加上嘻哈包袱鋪、青曲社、聽雲軒、星夜相聲會館、相聲新勢力等相聲團體,相聲商演再次在全國開花,場面也比較火爆,但比起八十年代的相聲大潮來還是有一定差距。

說到這裏,可能還會有人提出另外一個問題,既然之前姜昆等相聲前輩的大型商演這麽火,爲什麽現在不搞了呢?爲什麽不和郭德綱代表的德雲社比試比試呢?

對于這種提議,郭德綱曾在單口相聲扯閑白時特意說過,兩個相聲演員之間,只有同背景、同年齡、同台的情況下才有對比的意義。比方說,1995年時郭德綱和姜昆都在北京說相聲,那時候你說他們來誰更厲害一些?2002年姜昆在全國開始巡回演出大型相聲劇《明春曲》並且場場爆滿之時,郭德綱所在的廣德樓台下還只有一個觀衆呢,這又怎麽比?

所以,還是郭德綱說得對,不同背景、不同年齡、不同台,你就瞎比,比什麽啊。

綜上,本文解答了相聲行業最早的大型商演是誰開的,最火爆的相聲商演是什麽時期的,還有最早到國外搞相聲商演的又是誰,希望多少能夠起到一些正本清源的作用吧。

注:本文部分文字與圖片資源來自于網絡,轉載此文是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請立即後台留言通知我們,情況屬實,我們會第一時間予以刪除,並同時向您表示歉意