王績(約 589—644),字無功,號東臯子,绛州龍門(今山西河津)人,隋唐之際詩人。王績出身于官宦世家,是著名大儒王通之弟。他不樂爲官,一生三仕三隱,最終辭官歸家,隱居于故鄉東臯山下。他一生性情曠達,嗜酒如命,他的詩歌多以山水田園爲題材,這首《野望》曆來被看作是其代表作。

野望

東臯薄暮望,徙倚欲何依。

樹樹皆秋色,山山唯落晖。

牧人驅犢返,獵馬帶禽歸。

相顧無相識,長歌懷采薇。

首聯“東臯薄暮望,徙倚欲何依”,點出了詩人在黃昏時分登高遠望的場景。“臯”是水邊地,“東臯”點明地點,東臯是他隱居之地,他的號“東臯子”也是來自這裏。“薄暮”交代時間,“望”字點題,“徙倚”則寫出了詩人的彷徨與孤獨,奠定了全詩的情感基調。

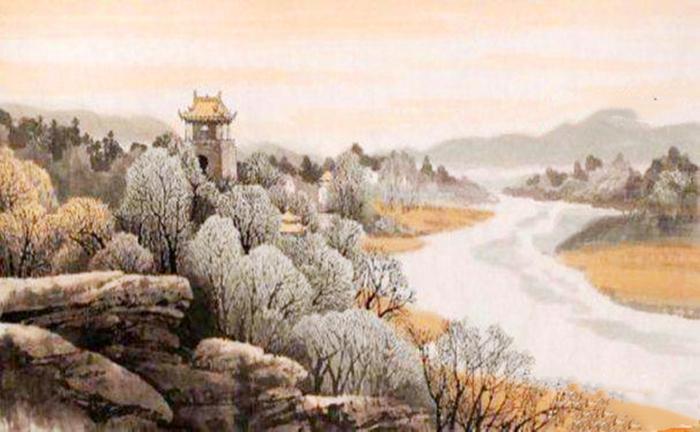

颔聯“樹樹皆秋色,山山唯落晖”,描繪了詩人所見的山野秋色。每棵樹都染上了秋天的色彩,每座山都沐浴在落日的余晖中,情與景融爲一體,我們通過詩人簡潔而生動的描寫,既感受到秋天的甯靜和美麗,也感受到詩中透露出一種淡淡的哀愁。

頸聯“牧人驅犢返,獵馬帶禽歸”,則描繪了一幅溫馨的田園生活畫面。牧人趕著牛犢回家,獵人帶著獵物歸來,這一與人有關的動態場景,與前文自然景色的靜態描寫形成對比,使畫面更加生動,同時,也更加凸顯了詩人的孤獨。

尾聯“相顧無相識,長歌懷采薇”,寫出了詩人在這樣的環境中,沒有相識的人可以交流,只好長嘯高歌,懷念古代采薇而食的隱士伯夷叔齊,這句詩用典與抒情相結合,表達出他的孤獨感,抒發了他的苦悶心情。

這首詩擺脫了當時流行的齊梁詩風,語言樸素自然,境界清新高遠,取得了很高的藝術成就。

從意象的選取和組合來看,王績此詩可謂深得古詩精髓。他選取的意象,無論是薄暮、山樹、落晖,還是牧人、獵馬,都帶有鮮明的自然色彩和生活氣息,給人以清新自然之感。這些意象的組合,又巧妙地構成了一個完整的畫面,既有遠景又有近景,既有靜態又有動態,既有色彩又有聲音,形成了一幅生動而和諧的山林秋景圖。

從情感的表達來看,王績通過描繪自然景色,將自己的孤獨、彷徨、苦悶等情感巧妙地融入其中。他借景抒情,寓情于景,使情感與自然景色相互交融,達到了情景交融的藝術效果。這種情感的表達,既含蓄又深沉,既樸素又真摯,給人以深刻的藝術感受。

從主題內涵上看,《野望》表達了詩人對隱逸生活的向往和追求。詩人在面對孤獨和迷茫時,選擇了長歌一曲來抒發內心的情感,並通過對采薇的懷念,表達了自己對隱逸生活的向往。這種情感,既體現了詩人對現實社會的不滿和逃避,也反映了詩人對自然和自由的追求和向往。

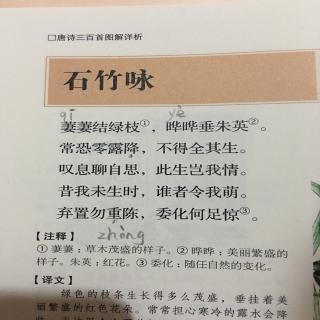

王績現存詩歌約有四五十首,除了《野望》外,其他詩歌也有很高的藝術成就。《秋夜喜遇王處士》描寫了詩人在秋夜與老友相遇的情景,表達了對隱逸生活的向往。《石竹詠》借詠石竹花,表達了詩人對節操的贊頌。《在京思故園見鄉人問》通過問答的形式,抒發了詩人對故鄉的思念之情。《贈程處士》則刻畫了一位品行高潔的隱士形象,尤其是“禮樂囚姬旦,詩書縛孔丘。 不如高枕枕,時取醉消愁”幾句,既表達了詩人對程處士的敬仰,同時也展現了自己的精神世界。

可以說,王績對唐代詩歌的發展有著很重要的貢獻。他是唐朝山水田園詩派的重要奠基者,對山水田園詩派的形成和發展産生了重要影響。王績的山水田園詩清新自然,樸素恬淡,對之後的王維、孟浩然都有很大的影響。他也在某種程度上,也影響了唐朝詩風的轉變。他的詩歌語言平易,不事雕琢,注重意境的營造,突破了齊梁詩風的藩籬,這種風格在唐代之後的詩歌中得到了進一步發展。王績的詩歌內容廣泛,涉及山水、田園、飲酒、交友等方面,爲唐代詩歌拓寬了題材。在精神傳承方面,王績在詩中表達了對自由、閑適的隱逸生活的向往,這種精神對唐代詩人,尤其是具有隱逸思想的詩人的價值觀也産生了一定影響。

另外,從詩歌的文體發展角度來說,《野望》是現存唐詩中最早的一首格律完整的五言律詩。這首詩格律嚴謹,尤其颔聯和頸聯對仗工整,格律和諧,顯示出他在詩歌創作上的深厚功底。自沈約開始,對詩歌的格律的完善便成爲很多詩人的追求,王績在唐初便創作出如此成熟的五律,是很難得的,他對律詩的貢獻也是毋庸置疑的。