江南地面上元代木結構建築遺存僅有三座,分別是上海真如寺(元延祐七年重建)、金華天甯寺(元延祐五年重建)、武義延福寺(元延祐四年即公元1317年重建)。

最年久的那一座是武義延福寺,地處秘境桃源陶村。大殿具有元代“木構件半拱”爲主的建築風格和特征。大殿分別于1960年和1996年列爲浙江省和全國重點文物保護單位。

壹

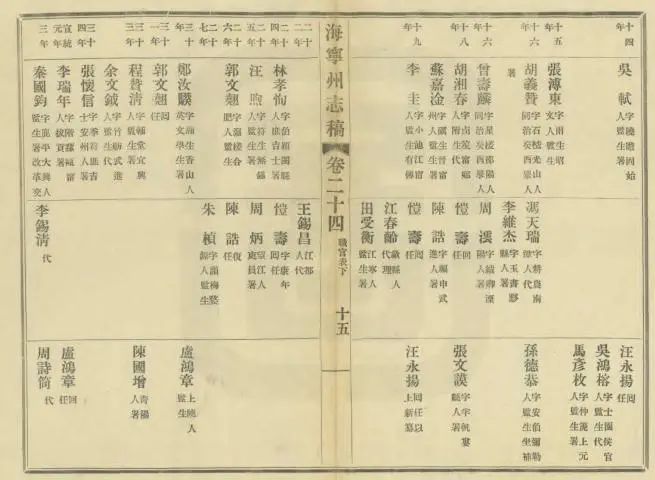

距今130年的清朝,金華城迎來了一位福建閩侯大才子。據民國二十三年(1934年)出版的清光緒《重印金華縣志·卷七·官師表·人物》記載:林孝恂字伯穎,福建閩縣進士。教谕,光緒二十年正月任。

林孝恂是光緒十五年進士,授翰林院編修。又據民國十一年出版的《海甯州志稿》記載:乾隆三十九年升縣爲州秩正五品。光緒二十四年,庶吉士林孝恂知海甯州。

林孝恂育有二男五女七個孩子。小兒子,就是“辛未三月念六夜四鼓”寫下《與妻書》的黃花崗七十二烈士之一的林覺民。大兒子,就是國民才女林徽因的父親林長民。民國初臨時參議院成立時他爲秘書長,參與草擬了《中華民國臨時約法》。

公元1904年6月10日,林長民的第一個女兒出生于杭州陸官巷(今吳山廣場西側)。當時,林孝恂正在閱《春秋·詩經》,讀四言詩《思齊》:“思齊大任,文王之母。思媚周姜,京室之婦。大姒嗣徽音,則百斯男。”得知孫女出生的消息,他一邊吟《思齊》:“大姒嗣徽音。大姒,文王之妃也。嗣徽音,嗣大任之美音。徽,美也。”一邊爲孫女起名“徽音”。後來,林徽音常常被人誤認爲男作家“林徽音”,故改名“徽因”。

林徽因長大以後歐洲旅遊,美國讀書。學業有成,歸國後對唐宋元建築開始進行了系統性的追蹤、測繪和記錄。

1931年至1937年的七年間,林徽因與丈夫梁思成輾轉了中國十五個省兩百余縣,最終記錄了唐宋元明清各代存留下來的2738處古建築,其中就有武義延福寺。

公元1934年11月中旬的一個冬天,三十歲的林徽因攜手夫君梁思成,來到了祖父林孝恂曾經工作和生活的金華城。

因爲是建築家,梁思成林徽因夫婦去了金華天甯寺大殿。有道是“不識廬山真面目,只緣身在此山中。”由于行程安排比較緊湊,兩人只是看了大柱上的楹聯:“就下見人心看二水分流向七裏灘而去,登樓堪詠物與萬民同樂比八詠樓何如?”就匆忙的離開了金華,沒有帶走天甯寺古建築的信息,實在可惜。正如林徽因曾說過的話那樣:“有些緣分只是南柯一夢,瞬間的消逝便成了萍蹤過往。”

貳梁思成林徽因夫婦的身影出現在天甯寺之前,過去的幾天他們是在秘境桃源武義延福寺度過的。

一個早晨,婺江漂著白霧。梁思成林徽因夫婦在通濟橋下的雙溪碼頭乘上了木船,逆武義江朝著上遊駛去。

▲梁思成林徽因夫婦

在金華城南武義江畔,法隆寺遺址豎著一座高6.3米、八菱柱形的唐大中十一年十一月十五日立的石經幢,它悄無聲息地注視著梁思成林徽因夫婦的木船遠去。

緣分未到啊,它遇見了大師;可大師沒有看到它。這可是金華唯一的,即便在整個江南地區也是不多見的唐代石經幢啊。

船只在武義縣白溪口拐進了熟溪。梁思成林徽因夫婦在熟溪橋下的船碼頭換乘了竹排,又朝熟溪上遊而去,到達俞源宋村後竹排靠岸,縣政府早已安排轎夫在此等候,因爲當時去陶村還沒有通車路呢。

梁思成林徽因夫婦坐著轎子翻越樊嶺。轎子在竹林、松林中穿行,在崎岖山路、陡峭山崖中行走。他們猶如在畫中遊,望見了樊嶺美景“八面秀峯”“一柱高擎”“石屋遺芳”。

梁思成林徽因夫婦來到陶村,就像進入了紅樓夢的大觀園。他們所擁有的走遍世界的英語、走遍大半個中國省市的國語,竟然統統失去了語言功能,不能夠與村民們講的宣平方言進行交流了。這讓他們十分驚訝,感覺到這裏與北方不同,這裏就是桃花源,這裏一定有他們所要尋找的唐宋元古建築。

回望曆史,林徽因來到桃源陶村,對延福寺進行考察,有兩件事兒令她想不到。

如此封閉的世外桃源,竟然有一位和他叔父林覺民一樣的辛亥革命烈士詹蒙。

林覺民寫下了百年傳頌的《與妻書》;詹蒙寫下了蒙塵百年的《與父親書》。據2012年《浙江檔案》第七期報道:《與父親書》以及珍藏在武義縣檔案館的十三件詹蒙烈士檔案,于2010年入選《中國檔案精粹·浙江卷》。

如此封閉的世外桃源,竟然因爲女建築師在延福寺的工作,不同的文化背景、社會生活的巨大差異所引起的激烈碰撞,不經意間改變了村民們原始的世俗觀念。

當地村莊禁止僧侶“穿門入戶”。又因“成佛門中”,所有神的塑像、畫像都是民間的神祗。戒律和因果報應的作用,使得當地寺廟自然成爲了百姓敬重的地方、山門禁地。

而女建築師林徽因扶著木梯登上了延福寺大梁進行測量、繪圖。她的一切所作所爲如同一道異樣的風景,又如同一個落入桃源的精靈。

▲林徽因延福寺梁上測繪留影 梁思成攝

這對于陶村街頭巷尾蹲在牆根曬著冬日暖陽的村民們來說,是一件石破天驚的大事件。消息又經大家口口相傳,迅速地擴散到了桃源中的各村各寨。

耕讀傳家,鄉俗打破,女子讀書也能成就大業。桃源外來的新生事物,逐漸地成爲了百姓們的一種夢想。

更何況新中國成立之後,比林徽因小11歲的桃溪鎮上江村農家女王茹芝,學業有成。她是參加1964年我國原子彈首次核實驗的唯一女專家。她是第一個准確報出我國首次核實驗實際爆炸當量的女科學家。1965年,她同參加核試驗的有關同志受到了周恩來總理的親切接見。

驚不驚奇,意不意外,世外桃源,人傑地靈,終于有個新中國的農家女,她的才能蓋過了民國才女林徽因。

三

民國二十二年六月,詹蒙烈士的同學、華塘村陳育仁時任宣平縣政府秘書,他寫信向浙江省教育廳反映:縣內陶村有座“千年古刹,應予以保護。”

浙江省教育廳第(1152)號訓令下發宣平縣政府,指出:陶村延福寺“如果實系古代建築,自應予設法查明保護。”

十二月二十五日,宣平縣政府發文“查明保護”並著手落實。

民國二十三年,浙江省政府維修杭州六和塔,邀請梁思成林徽因夫婦來杭州爲維修工程出謀劃策。之後,他們應宣平縣政府的邀請,來到陶村考察延福寺。

梁思成林徽因夫婦來到延福寺考察,一共工作和生活了九天。縣政府工作人員在陶村找來了一位廚娘,來幫他們做飯燒菜。

延福寺如世外桃源與外界不通車輛,一切食材均來自陶村本地。廚娘想方設法燒出些家常菜來招待縣政府請來的客人,盡可能讓他們吃好。

十一月,正是農作物顆粒歸倉的豐收季節。陶村的晚禾稻米,據《宣平縣志》記載,有米白質軟的“白芒晚”、有米白稍硬的“西雲谷”俗名“內山晚”。廚娘選用“白芒晚”燒飯,選用“西雲谷”熬粥。

梁思成林徽因夫婦的一日三餐,主食除米飯外,還炒了松軟爽口的“上坦進士粉幹”,還煮了點心“宣平蓮子羹”。

至于哪些宣平地方菜品可擺上餐桌呢?諸位請看以下菜單:

第一天

廚娘從龍泉窯黑罐中倒出大黑豆,炒熟裝盤,黑皮裂開,老遠可以聞到豆香。開胃小菜,大家認真的吃個光。

第二天

廚娘從婺州窯酒壇中倒出顆粒大皮帶青色的“青風豆”亦稱“田騰豆”,泡水後發脹用來磨豆腐。青菜燒豆腐,一清二白。梅幹菜蒸豆腐,外黑內白。還燒了一鍋豆腐丸湯。

第三天

延福寺前有桃溪,鎮瀾橋墩下用竹籃打水,只打了一會兒就有小半籃子河蝦。廚娘燒小蔥鹽水蝦,翠中有紅,令人垂涎。

第四天

廚娘從本地窯燒制的土罐中倒出了“佛豆”一名羅漢豆,與鹹菜“雪裏蕻”一起煮著吃。青黃相間,看看都有食欲。

第五天

陶村邊桃溪,有打魚人網上了白鱗黑斑的小魚。廚娘在小鐵鍋做成了紅燒石斑魚,酥香可口,一下子觸發了大家舌尖上的味蕾。

第六天

廚娘購得一籃子土雞蛋,豆腐蒸蛋,又嫩又滑。又從陶罐子裏倒些豆瓣醬來煮豆腐,水開後放蔥,醬香味美。

第七天

廚娘從本地窯燒制的酒壇裏,拿出些菜芯腌制的鹹菜。一盤鹹菜煎雞蛋,兩面金黃,香噴噴,一裏聞。

第八天

廚娘燒毛芋炖泥鳅幹。毛芋湯滑溜溜的,大碗飯一下子就入肚了。又燒了盆黃芽菜煮豆腐,至于味道與杭州黃芽菜相比較,只有杭州長大的林徽因知道。

第九天

正好趕上山裏獵人捕捉了一頭麂子。在清朝,桃源裏的獵人們以麂子皮來抵貢賦。因此,他們練就了一手捕獵的好技巧。廚娘購得麂子肉,紅燒了一大盆,爲林徽因和梁思成餞行。

肆

延福寺的建築年代,一說五代後唐天成二年(927年)建;一說五代後晉天福二年(943年)建。

據清《宣平縣志》記載:延福寺,後晉天福二年僧宗一建。明天順間僧澗清重修。清康熙九年僧照應重建後殿觀音閣兩廊。雍正八年至乾隆十三年僧通茂仝、徒定明屢次修整大殿、天王寶殿並兩廊廂屋二十一間,裝塑天王金身四尊。長生池,清道光十八年主持僧漢書重建。山門,清同治四年主持僧妙颍重修。

▲延福寺觀音堂,1934年梁思成攝

裏人陶孟端《延福寺記》則說:距邑二十裏許,峰環澗遠,寺立其中。(後)唐天成二年,名曰福田(寺)。(南宋)紹熙賜今名。有賜紫宣教大師守一修並苟完迨。元有堂曰:師及德環等。繼置田山,重立碑記,僧宗普惟謙相繼葺理,其徒文碧、澗清耕作,惟勤積累稍稔。明正統間,鄉寇蓦發,毀宇爲薪。迨靖複業,文碧等悉意生殖,諸工旋作,百廢其舉。且購腴田。(明朝)天順癸未仲春澗清丐余《志》,石條其續置之業而記之。

經過曆朝曆代的重修、擴建的屢次折騰,民國期間的延福寺大殿,到底屬于哪個年代的古建築?

由于曆史文獻資料的缺少,從縣到省均難以確認。直到建築大師梁思成林徽因夫婦的到來,延福寺大殿的斷代難題,這才迎刃而解。

一日,延福寺大殿。一個膽大的、穿著青衫棉旗袍的、從來也不會認爲自己輸于任何男子的林徽因,順著梁思成扶著的長木梯爬上了大殿的房梁。

碩大的房梁上厚重灰塵,幾百年從來沒有人來清掃、擦拭。林徽因如此近距離的查看、測量房梁,恐怕是延福寺有史以來的第一位女性。

冬日的暖陽從大殿窗棂照射進來,寺內明亮。林徽因站在大梁上細細觀看,能夠讓她寬心的事,這一趟沒有白來。

▲1934年林徽因在延福寺大殿考察

延福寺工作九天。閑暇的時候,心靈手巧的林徽因,親手縫制起漂亮的布娃娃或將鉛筆削得漂亮。只有這樣做了她的手不會生疏,畫起嚴謹的建築制圖才能得心應手。

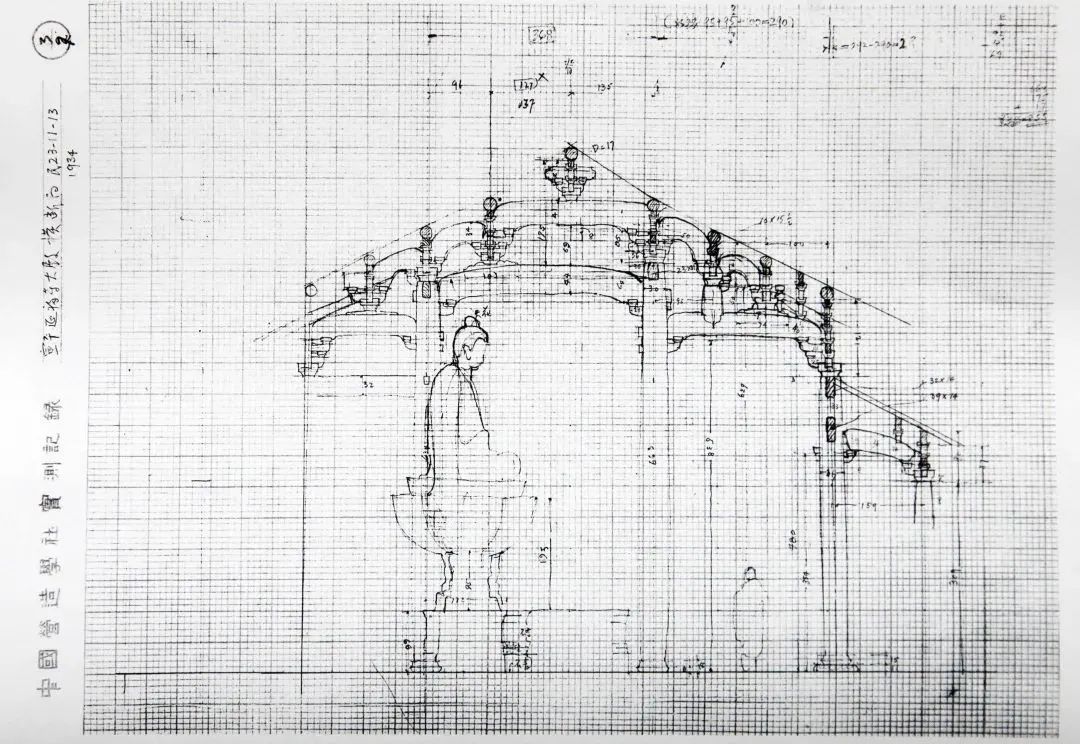

林徽因繪下的“重檐歇山鬥拱頂”,構架洗練,檐牙翹舉、構建精美,那不就是宋代《營造法式》建築模式嗎?

弓形月梁牽引大殿平梁與金柱,這“徹上露明造”的梁架,不用釘榫,那不就是宋元遺構最鮮明的建築風格嗎?

看林徽因的延福寺手繪圖,精美程度令人驚歎,就像現在的計算機繪制的。現在想找個能趕上林徽因的人,簡直比登天還難。尤其她能夠准確地爲古建築做出圖標解析,這就是一個讀書人身上所具有的國家責任和曆史責任。

延福寺工作九天。閑暇的時候,多才多藝的林徽因,親手書寫了自己創作的詩文《一天》。

一天

今天十二個鍾頭

是我十二個客人,

每一個來了,又走了,

最後夕陽拖著影子也走了!

我沒有時間盤問我自己胸懷,

黃昏卻蹑著腳,

好奇地偷著進來!

我說,朋友,

這次我可不對你訴說啊,

每次說了,傷我一點驕傲。

黃昏默然,無言地走開,

孤單的,沉默的,

我投入夜的懷抱。

延福寺工作九天。梁思成林徽因夫婦最終報告:“經審查測量研究之後,得悉延福寺大殿爲元中葉泰定間物,結構尤存宋風,其月梁、菱柱,及柱櫍,皆合營造法式之制。”(詳見《中國營造學社會刊》第五卷第3期《本社紀事》)

延福寺經過建築大師梁思成林徽因夫婦用專業的、非常獨到的眼光斷代確認,它是江南地面上最早、最完整的“宋貌元構”木結構建築。尤其大殿“此鬥拱全部形制特殊,多不合曆來傳統方式,實爲罕見之孤例。”從而,確立了延福寺在中國建築體系中的重要地位。

伍

抗戰勝利後,百廢待興。梁思成林徽因夫婦從重慶李莊回到北京清華大學。他們把清華營造系從無到有建設了起來,從而開創了獨具特色的中國古建築體系。

延福寺大殿這座元代建築工匠留下的傑作,經梁思成林徽因夫婦繪制、拍照的《延福寺平面圖》《大殿平面圖》《大殿斷面圖》《大殿上檐鬥拱圖》等一系列資料,也被他們帶進來了清華大學。

▲1934年梁思成手繪延福寺大殿剖面圖

建築大師梁思成林徽因夫婦來到延福寺考察,帶走了中國古建築的一大發現。不過,正是他們的准確鑒定,不是建造師的你,來到延福寺大殿擡頭看到那根胖嘟嘟的碩大月梁,看到它了也就等于你看見了元代森林中的一棵大樹,那是七百年的神奇啊,這一趟旅行你賺到了。