寶應元年(公元762年)冬,李白在重病之時,先將自己的手稿全都交給族叔李陽冰,而後在病榻上賦《臨終歌》。

大鵬飛兮振八裔,中天摧兮力不濟。

馀風激兮萬世,遊扶桑兮挂石袂。

後人得之傳此,仲尼亡兮誰爲出涕?

這是一代詩仙最後的絕筆,也算是他自撰的墓志銘。

不久之後,至死都以“大鵬”自比的李白駕鶴西去。

關于李白之死,向來衆說紛纭,有說他醉死的,有說他病死的,也有極富浪漫色彩的一種說法,是說他于江上飲酒,酒醉後跳入水中捉月因而溺死。

李白的詩,狂放、豪爽、灑脫,然而他的一生命運,卻不像他的詩那樣。

他的一生,有著諸多的束縛與無奈。

他的婚姻,也與他的仕途一樣,頗多起伏。

李白的祖籍爲隴西成紀,即如今的甘肅秦安,其祖上在隋朝末年的時候,曾因走私而獲罪,被發配至西域。

李白出身西域碎葉,即如今的吉爾吉斯斯坦托克馬克市,李白出生後不久,其父李客由西域潛返四川,定居綿州昌隆縣青蓮鄉。

李客是個經商天才,家族生意一度覆蓋至長江中上遊,雖說當時商人地位很低,但這毫不影響李白“富二代”的身份。

譬如“小時不識月,呼作白玉盤”這樣的詩句,可不是李白亂說的,因爲他是真的見過、用過白玉盤。

家裏並不缺錢,所以李白從小就有機會飽讀詩書。

卓絕的天賦與過人的才華,也使得其父李客有了鼓勵李白入仕的念頭。

然而,對于李白來說,這條路在唐朝的時候可是難于上青天,由于他是商人之子,所以不管再怎麽才華橫溢,也都是不被允許參與科舉考試的。

因此,李白想要從仕,就只能找權貴之人代爲舉薦。

從15歲開始,李白就開始結交社會名流,先後出遊江油、劍閣、梓州等地,拜會過益州等州的刺史。

盡管李白才華蓋代、劍術超絕,但這些官老爺們只是花著他的錢,卻不想著辦他的事。

無人願意舉薦,官是沒法做了,腰包裏並不缺錢的李白,就只能一邊遊山玩水,一邊學仙修道,打工是不可能打工的,就是各種風景點打卡。

可這樣的“富二代”生活並不長久,在父親李客逝世之後,李白的兄長們將家産基本都給霸占了,只給李白留下了少許。

開元十三年(公元725年),李白24歲,服完喪之後,他“仗劍去國,辭親遠遊”,離開了蜀地。

雖說沒有繼承到多少家産,自己也不置産業,就是整日遊山玩水,但李白其實並不缺錢。

爲什麽?

因爲此時的李白,已憑借著詩作有了名氣,之前是他要去結交權貴,如今是很多名流也想結交他,如李邕、孟浩然等,都樂于與李白結識。

事實上,與各式各樣的名流結交,這種事情幾乎貫穿著李白的一生。

就如後來李白最出名的一場“粉絲見面會”,世人皆知李白作《贈汪倫》一詩,使得汪倫得以留名千古,但卻不知汪倫爲了結交李白,可謂是費盡心思。

汪倫不僅豪擲千金盛情款待,還親自爲李白送行,贈名貴的衣服不說,還贈名馬爲李白代步,且是送了八匹之多。

放在如今來說,就是人家盛情款待你吃飯、遊樂、買買買,完事了還一下子就送給你八輛名車,這樣的李白,是不會缺錢的。

李白結識的這些名流,有給他送錢的,自然也有給他介紹媳婦的。

李白的第一段婚姻,就是由孟浩然替他牽線。

從某種程度上來說,同爲詩人的孟浩然,是很理解李白的。

李白是一個從小就不缺錢的人,是一個極富浪漫主義情懷的人,同時也是一個極度向往仕途的人,這樣一個詩人、劍客,你如果讓他去操心柴米油鹽、雞毛蒜皮的生活瑣事,是不可能的。

所以,孟浩然給李白介紹的媳婦,就是出身宰相門第的許小姐。

許小姐的祖上頗爲顯赫,其高祖、曾祖都曾做過刺史,其祖父許圉師在唐高宗一朝官至宰相。

孟浩然之所以要替李白牽線,一是覺得李白有驚世之才,二是覺得許家的家世顯赫,或許能夠爲商人之子李白打通仕途之路,雖然許圉師早已不在人世,但瘦死的駱駝比馬大不是?

開元十五年(公元727年),26歲的李白入贅許家,這是他的第一段婚姻。

事實上,李白本身或許並不在意“入贅”這種字眼,因爲他出生于胡地,其婚姻觀念應該是有異于中原的,並不會以此爲憂。

李白雖然不在意,但不意味許家人就看得起他。

在那個門第觀念極深的時代,李白在許家始終不受舅哥們的待見,雖然許小姐對他很好,但心高氣傲的李白還是選擇了外出周遊,希望能通過自己的努力,尋找入仕的機會。

李白的內心深處,其實也不希望吃這樣的“軟飯”,他在外出周遊的時候,因被許氏催促回家,就曾寫過“遮莫姻親連帝城,不如當身自簪纓”這樣的詩句。

李白的意思是說,男兒生來就該豪氣沖天,就該憑著自己的能力征戰立功、建立功業,不要憑借著與帝王的姻親關系而爬上高枝。

但有一點,因爲入贅了許家,李白其實是不缺錢的,因爲許家有著豐厚家底。

只是這第一段婚姻的十年裏,李白的仕途其實並不順,甚至可以稱得上是蹉跎。

開元十八年(公元730年),29歲的李白多次谒見安陸當地的長史,不管是好說歹說,全都是被拒絕,去往長安谒見宰相張說,並交好于張說之子張洎(唐玄宗之驸馬),又谒見了其他王公大臣,全都是沒得結果。

開元十九年(公元731年),而立之年的李白在長安處處碰壁,身上的錢財全都跟肉包子打狗一樣,打在各種朝廷大員的身上,連個回響都聽不到,花錢如流水的他甚至搞到窮困潦倒,一度在長安市井之中自暴自棄。

仕途始終無門,李白也曾爲此消沉,他在32歲的時候回到安陸,構石室,開山田,過了一段短暫的日耕夜讀的隱居生活。

之後兩年,李白先後給唐玄宗獻《明堂賦》、《大獵賦》,並多次前往長安,結識了衛尉張卿之後,又通過張卿向玉真公主(唐玄宗同母妹)獻詩,稱她“幾時入少室,王母應相逢”,是要入道成仙的。

李白雖是步步接近了上層人物,也結識了將他譽爲“谪仙人”的賀知章,但李白的仕途之路仍是不順,不得已又發出“行路難,歸去來”的感慨,離開了長安。

也正是此時,許小姐沒了。

許小姐爲李白生下了一兒一女,兒子名“伯禽”,女兒名“平陽”,對于孩子們來說,李白其實並不算一個合格的父親,因爲李白在成婚之後的十年裏,大多數時間都是雲遊在外。

許小姐是個傳統意義上的大家閨秀,性情溫婉,李白不在家的日子,她就全面負起照料孩子的重任,但因身子虛弱,加上長期思念丈夫,憂思成疾,早早就離開了人世。

人到中年,李白的第一段婚姻,就這麽結束了。

李白的事業一直沒有,李白的愛情如今也沒了。

沒了老婆,沒有工作,還要帶著一雙兒女,自己又不受許家人待見,已是36歲的李白,面臨著空前的“中年人危機”。

很快,李白將自己在安陸的田地賤賣,從許家搬了出來,帶著一雙兒女移居山東兖州,在後來回憶起這段歲月的時候,李白曾在詩中寫道:“少年落魄楚漢間,風塵蕭瑟多苦顔。”

到了山東,由于有孩子要帶,所以在親友的介紹下,李白與一劉姓女子走到了一起。

在《李翰林集序》中,對于李白的這第二段婚姻,其實並沒有用到“娶”字,因而這有可能不是一段正式的婚姻,或許只是同居關系也說不定。

劉氏不同于許小姐,許小姐是個名副其實的大家閨秀,是個讀書明事理的人,雖然有時候會因思念而催促外出的李白返家,但許小姐是理解與支持李白的,可這劉氏卻是個極其務實的女子。

在劉氏看來,李白寫的詩就跟鬼畫符一樣,她理解不了,她打心眼裏覺得,像李白這樣沒有工作,又總喜歡瞎跑的人,完全就是不務正業,還時常帶著一群狐朋狗友大吃大喝。

對于劉氏,李白也不慣著,他受了劉氏的各種抱怨,就借著詩作進行痛斥,如《雪讒詩贈友人》裏李白所寫的:“彼婦人之猖狂,不如鵲之強強。彼婦人之淫昏,不如鹑之奔奔。”

譬如後來的《南陵別兒童入京》,李白在詩裏如此寫道:“會稽愚婦輕買臣,余亦辭家西入秦。仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人!”

不得不說,李白罵人確實是有一手的,他自己估計也是被劉氏罵得挺慘,所以才會如此憤憤難平。

事實上,我們沒法說李白與劉氏誰對誰錯,用如今的話來說,兩個人單純就是三觀不合。

劉氏關心的是柴米油鹽,是一個極爲現實的人,而李白的灑脫與狂放,卻是風花雪月式的浪漫主義,李白不懂劉氏爲何就只盯著一日三餐,劉氏自然也不理解李白爲何不肯安分。

如此感情,自然走不長久,很快二人也就分道揚镳。

與劉氏分道揚镳之後不久,李白開始了他的第三段婚姻。

在《李翰林集序》中,對于李白的這第三任妻子,並未有過多介紹,連姓氏都不知道,只稱是“魯一婦人”。

這一位婦女,據傳曾是李白的鄰居,因其丈夫經商發達後嫌棄糟糠之妻,將該女休了,經曆了兩段婚姻的李白也便與她走到了一起。

李白的第三任妻子,曾爲李白生下一子,名爲“頗黎”,她不僅關照著李白的生活,也同樣照顧著李白與許小姐所生的一子一女。

這一段時間,李白的仕途總算是迎來了轉機。

天寶元年(公元742年),由于賀知章、玉真公主等人對李白贊譽不絕,唐玄宗在看了李白的詩賦之後,也很是欽慕,召李白進宮的那天,唐玄宗給足了李白面子,甚至降辇步迎。

這一次與唐玄宗的見面,41歲的李白對唐玄宗的問題對答如流,唐玄宗龍顔大悅之余,令李白供奉翰林。

之後一年多的時間裏,唐玄宗每有宴請,都令李白作陪,可謂極爲寵信。

辛苦了半輩子,終于有了編制在身的李白,卻在一次次的宮廷宴請中,對這種“禦用文人”的生活愈加感到厭倦。

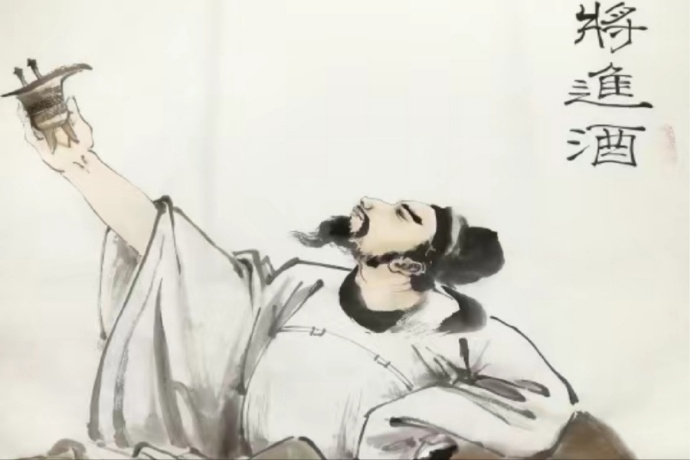

覺得這工作幹起來不爽,李白便開始寄情于酒,開始玩起了各種花操作。

李白先是與賀知章等人結爲“酒中八仙”,連唐玄宗叫他上朝他也不去,之後又在喝醉的情況下爲唐玄宗起草诏書,甚至還在宴會中,借著酒勁伸腳讓高力士替他脫靴。

正正經經幹了兩年活之後,李白終于被唐玄宗炒了鱿魚。

而這兩年的活,也是李白這輩子裏唯一的一份正經工作。

不過話說回來,李白在這兩年裏所賺到的錢,該是尋常百姓幾輩子也賺不到的。

譬如,他給楊貴妃寫了“雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃”的詩句之後,當場就被唐玄宗賞了黃金百兩。

譬如,李白盡管被辭退,但唐玄宗惜其才,仍是給了他一筆豐厚的賞金,這個數目可不是什麽“N+1”能比的。

只是讓李白沒想到的是,工作沒了也就算了,自己的第三任妻子也病死了,李白又一次成爲了喪偶之人。

天寶三載(公元744年)夏,李白在洛陽遇到了杜甫,中國曆史上最偉大的兩個詩人終于見了面,已心無牽挂的李白與杜甫大喝特喝,又相約了一起去尋道求仙。

這一年的秋天,李杜二人相約去了梁宋,在那裏又遇到了高適,真個是好家夥,“尋道求仙二人組”就成爲了“三人組”,三人共遊王屋山。

這一年的冬天,43歲的李白在與杜甫、高適分別後,去到山東齊州紫極宮,正式履行了道教儀式,成爲了一名道士。

這一段時間的李白,除了工作的事情毫無頭緒,其他方面還是比較灑脫的,因爲他不缺錢,所謂的“五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒”,那是因爲他真的有錢。

就算他沒錢,憑借他的絕代詩作,憑借他的名揚全國,憑借他的衆多粉絲,他也能過著有錢的生活,這一點是毋庸置疑的。

有錢,就可以任性,任性到什麽程度呢?

就比如說,他與杜甫,就是玩。

在那個車馬很慢的年代,李白與杜甫在短短一年多的時間內,就兩次相約、三次見面,一同評文論詩,一起縱談大勢,一夥尋道求仙,各種拜訪親友,好不自在。

這段歲月裏,李白雖然雲遊,也總記得返家與孩子們團聚,並多次邀請友人到家中飲宴。

在李白的詩詞中,跟酒相關的篇章大約就占了四分之一,因而杜甫就曾在《飲中八仙歌》中如此寫道:“李白一鬥詩百篇,長安市上酒家眠。天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙。”

在杜甫的詩中,論起李白與他的酒友們在喝酒時的狀態,可謂各有不同,又都形容得十分貼切,李白是“酒家眠”,賀知章是“騎馬似乘船”,李琎(唐玄宗的侄子)是“口流涎”,李適之是“長鯨吸百川”,崔宗之(吏部尚書崔日用之子)是“舉觞白眼望青天”,蘇晉(吏部侍郎)是“醉中往往愛逃禅”,張旭是“脫帽露頂王公前”,焦遂是“五鬥方卓然”。

該說不說,尋常人要是敢像李白這樣,沒事就喜歡呼朋喚友大喝特喝的,興許都要被人罵得狗血臨頭了,但李白不是尋常人,別人喝醉了就叫“酒蒙子”,他喝醉了就是“酒仙”、“醉聖”。

如此喝法,得虧李白沒有死于酒精中毒,或是丹藥中毒。

也就是在李白與杜甫、高適同遊的這一年,李白邂逅了他的第四段姻緣。

天寶三載(公元744年),被辭退之後就與杜甫、高適同遊梁宋的李白,在梁園古迹的一面牆上揮毫寫下《梁園吟》。

才女宗小姐路過梁園,看到一位僧人正要將這面寫了《梁園吟》的牆塗掉,就趕緊制止了下來,並豪擲千金,買下了這面牆,此即爲“千金買壁”的典故。

這位宗小姐,其祖父是宗楚客,宗楚客之母是武則天的同族姐妹,宗楚客也曾先後三次出任宰相,因而,這宗家也與李白第一次入贅的許家一樣,是個顯赫的門第家族。

宗小姐才貌雙全,且對詩文很有研究,而此時的李白早已憑著詩文名滿天下,宗小姐這樣的“小迷妹”自然是不會放過李白的。

年近五旬,兩次喪偶的李白,也迎來了人生的最後一次婚姻,他第二次入贅。

宗氏與李白成婚之後,一直悉心照料著李白,他與李白有著同樣的興趣與愛好,也很支持李白遊山玩水,宗氏不僅不因李白的道士身份感到尴尬,反而她也對道教極感興趣。

夫唱婦隨,兩人甚至還曾一起出遊天門等地。

通過李白的詩詞,我們也不難看出,這一段婚姻對于李白來說,應該是很幸福的,就如李白在《秋浦寄內》中給宗氏所寫的“江山雖道阻,意合不爲殊”,這就已經擺明了是在秀恩愛了。

同樣是老婆,李白罵第二任妻子劉氏的時候,用詞不可謂不毒,但對第四任妻子宗氏,這思念之情可就溢于言表了。

所以說,這夫妻之間啊,關鍵還得是性格契合、三觀接近、趣味相投才行,不然怎麽著都是錯,就如劉氏拿李白寫的詩當鬼畫符,宗氏卻可以爲了李白的一首詩豪擲千金。

當然,還有錢財上的問題,或許是出身不同,因而劉氏與宗氏的金錢觀也是不同的。

對劉氏來說,李白花錢興建酒樓、興建丹房,那也都是要惹她生氣的,劉氏覺得李白是在瞎折騰,胡亂浪費錢。

對宗氏來說,因爲她的家世就擺在那裏,她也跟李白一樣不缺錢,因而也不過于看重錢,所以想怎麽花就怎麽花,她都可以無條件支持李白。

安史之亂爆發,李白與宗氏避世廬山。

按理說,李白是一個曾經進了體制的人,也因爲自身反感這類工作而擺爛,因而被辭退,所以我們在想,這樣的人應該是不屑于再去追求仕途的。

但顯然,李白並不是這樣的念頭。

原因很簡單,李白先前侍奉翰林的時候之所以擺爛,並不是說他不喜歡仕途,而是說他看不上這樣的小官。

李白的志向,從來都是要麽就不做,要做就做大的,做宰相,不做小官,這一點倒是很符合他狂傲的性格。

因爲他的性情,不管是任何人,如果只給他做小官,只讓他給皇帝、貴妃寫詩,他就會覺得這是對自己的一種侮辱,所以先前盡管唐玄宗器重他,但他就是敢不滿,敢不上朝,敢叫高力士給自己脫靴。

所以在這一點上,李白與高適雖是好友,但二人其實是有區別的。

相較于李白來說,高適更爲務實,第一次被人舉薦做了個小官,其實就是管理一個小地方的治安而已,但高適並不嫌棄,而且是盡心盡力地去好好做。

但李白不一樣,李白侍奉翰林,並且唐玄宗都會帶著他出席各類宮廷飲宴,這都已經是接觸到最高的權力階層了,但他不幹,他就是嫌小。

因此,務實的高適最終越做越大,曆任彭州刺史、蜀州刺史、劍南西川節度使等,封渤海侯,死後追贈禮部尚書,而李白就只幹了兩年就被辭退了。

所以說,李白身上是有一種傲骨的,而他這樣的傲骨,顯然與他那近乎蒼白的政治天賦並不匹配。

李白的政治天賦,不能說沒有,而應該說是完全沒有。

所以,李白很天真,天真到他竟會投靠永王,或許是他覺得如果永王得了天下,他的仕途就將一步登天吧?

又或者說,在政治上天真得幼稚的李白,甚至都看不出來永王是在謀反吧?

永王李璘(唐玄宗第十六子)造反的時候,已經快到了花甲之年的李白,竟然聽從了李璘的號召,成爲了李璘的幕僚。

最終,李白因此下獄。

爲了救夫,宗氏不惜四處奔走,甚至動用了家族的力量爲李白進行關系打點,李白雖然得保不死,但也落了個被發配夜郎的下場。

乾元元年(公元758年),57歲的李白自浔陽出發,被長流于夜郎,宗氏的弟弟宗璟爲其送行。

乾元二年(公元759年),58歲的李白在流放途中遇到天下大赦,因而欣喜若狂,寫下了流傳千古的《早發白帝城》,其中所寫的“兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山”既代表著他的心境,也蘊含著他盼望再次見到宗氏的無盡期待。

上元二年(公元761年)暮春時節,李白送宗氏上廬山學道,並作《送內尋廬山女道士李騰空二首》送予宗氏。

此時的李白,在經曆了人生重大波折之後,已將很多事情看的很開,而宗氏則是愈加醉心于隱逸,李白是正式辦理過入道手續的,因而他對宗氏要學道的念頭,並不反對勸阻,而是非常贊同。

因而,這兩首詩又被認爲是李白與宗氏在情投意合之下的最終訣別。

送完了妻子,李白東下重遊皖南,並多次往來于宣城與金陵之間,或許是受了高適的影響,60歲的李白居然還想著去投李光弼從軍,但已是白霜染鬓的一代詩仙,投軍自然是會被拒的。

也就是在這一年,李白染病,曾經放肆吃喝玩樂從不缺錢的他,臨到老了反倒窘迫了,不得已投奔了自己的族叔李陽冰。

李陽冰雖是李白的族叔,但年紀較李白小了很多,得李陽冰竭力照顧,李白的晚年總算有了歸宿之地。

寶應元年(公元762年)冬天,李白在病重之時,將自己的詩文全都交給李陽冰編集,當年的十一月,李白作《臨終歌》之後不久,駕鶴西去,葬于當塗龍山。

一代詩仙,就如他在《臨終歌》中所寫的,他的一生自比爲大鵬,但終究是半空摧折,始終無法翺翔于九天之上。