文|陳梅希

編|園長

春節假期,是一年一度的打工人“大遷徙”。

從18歲開始出門遠行的年輕人們,帶著在大城市打拼的疲憊感,回到自己的家鄉,卻悄然發現,記憶裏的小城,已經大變樣了。

身處其中的人,可能很難察覺日積月累下的變化,但回巢的返鄉者,會以年爲單位標記種種節點。那年回家,能點外賣了;那年回家,開海底撈了;那年回家,能在村裏用滴滴打到車了。一直到今年回家,老家年輕人的生活,似乎和大城市的自己差不多了。

但還是有區別的,小城生活中,逃離了高房價的壓力,生活似乎更松弛一些。于是一組“縣城中産”和“北上廣白領”的身份對照,過年期間一度成爲熱議話題。看見縣城生活越變越好,外出工作的年輕人是怎麽想的?逃離大城市,回到小城的年輕人,究竟爲小城帶來了些什麽?未來,小城會成爲年輕人的理想棲息地嗎?

我找到了三個年齡相仿的年輕人,他們有相似的大城市生活經驗,有的選擇留在大城市,有的曾是知名互聯網公司的員工,放棄高薪裸辭回到曾是貧困縣的老家,開起了第一家輕食店,無需再每日爲996奔波在地鐵上,“想休息我就關店”,收入甚至超過以前並開起了分店;也有土生土長的北京人,因爲一個熱血的老街複興計劃,前往一個未知陌生的小城,開啓了截然不同的創業生活。

但他們都提到了同一件事情,小城的消費業態,正在經曆一場前所未有的升級。

我在大涼山的縣城,開了第一家輕食店益寶,29歲,前互聯網公司設計,現輕食店老板

我是冕甯人,從小在冕甯長大,一直到18歲才離開冕甯,出去上大學。

冕甯是一座怎麽樣的縣城呢?如果繞著縣城中心走,步行一個半小時,差不多就走完了。我在這裏長大,小時候這裏也沒什麽吃的和玩的,我們這裏的人都喜歡吃炸土豆,有整個的,也有切成塊的。小時候我就喜歡去買炸土豆,不管跟同學還是跟同學家人,都會去吃。

我記得那個時候炸土豆挺便宜的,買一個大的炸好的土豆才一角錢。就是一毛錢,我們那裏說角,一角錢。

回冕甯開店前,我和妹妹都在成都工作。很多互聯網公司在成都有分公司或者崗位,我之前在一家大廠做設計,妹妹在另一家大廠做運營。我妹妹可能覺得有點厭倦了職場的那種束縛,而我自己一直就比較喜歡自由一點的生活,覺得工作是挺好的,(跟同事)相處也挺好的,但是還是很想自己開一家屬于自己的店。

然後我們就裸辭了,沒有猶豫,也沒有聽任何人的意見。

我們回冕甯開了縣裏第一家輕食店。冕甯縣城常住人口就20多萬,但是實際上了解輕食這個概念的人可能只有10%左右,甚至有些年輕人都不知道。我只能給他們解釋說,這是健康餐,吃了不會長胖,能保持輕盈,慢慢地,他們吃過之後,才逐漸知道這是什麽。

冕甯店裏外賣和線下店的收入大概各占一半吧。

現在縣裏點外賣的人也變多了。以前我在家點外賣,我爸總是會吐槽我,說什麽外賣不好吃,不幹淨,浪費錢之類的。他們的傳統觀念裏,覺得外賣都是那種垃圾食品。

大概在我們開店之後,我媽經常到店裏幫忙,幾乎沒怎麽在家裏待著,我爸一個人也不想做飯吃,然後他自己也開始點外賣吃了,就覺得打臉,真香。當然他不會點我們店裏的外賣,年紀大一些的,特別是年紀大一些的男性可能還吃不慣我們店裏這些,他就點一些川菜、米線、面條什麽的。

我們的定價其實不算低,冕甯店裏的一份餐均價在25塊錢。餐品大類有10多種,加起來有100多款。有些餐品用的是應季食材,如果我賣完這一波,可能這一季就把這款下掉,夏季就上夏季的,冬季會上冬季的。

美團(作者注:應該指的是美團外賣)上的菜單不是完整的,有些菜品沒有上到美團去,因爲很多東西上美團運輸過程會影響口感,所以就沒有全部上。熟客喜歡來店裏吃,我們縣很小嘛,走一走就到了,最多騎個電動車。

在縣裏開輕食店,旺季是假期。暑假、寒假、國慶長假,什麽時候放假,在外地上學上班的年輕人返鄉,什麽時候就是店裏的旺季。冕甯的那家店,旺季一個月利潤大概有三萬多塊錢,淡季也有1萬多塊錢。

縣裏的房租和人力成本都比較低。比如冕甯那個店,之前有兩個全職的店員,每個月的工資大概2000多塊錢,最近其中一個要當兵去了,我媽就會去店裏幫忙。成本低,就意味著前期回本壓力小,我們在冕甯的店去年1月7日正式營業,毫不誇張地說,1個多月就回本了。

剛開業時,姐妹倆在店門口合影

後來我又去西昌開分店,這裏營業額更高,但是房租、人力、物力、水電所有的都比冕甯縣裏高,可能需要半年左右才能回籠資金。

做餐飲其實挺累的,一點都不比上班輕松。以前在成都的時候,每天早上9點上班,冕甯的輕食店剛開那段時間,7點多就要起床了。比起上班,說實話體力上會更累,你上班其實只需要做自己份內的事,創業的話就完全不一樣,要去考慮的東西很多,包括怎麽運營,怎麽去維護顧客,怎麽管理店裏的員工,有很多事都要去做。

但我們從來沒有一刻想過再回去上班。

自己開店確實比上班自由很多,累了就休息,停一下,或者出去旅遊。開店這一年多,我們去了很多之前上班沒法去的地方。短途的可能在大涼山,在四川省內,遠一點的去過雲南。不是定期的旅行計劃,我們覺得累了,就出去放松,出去旅遊的時候我們也會去探店,然後看到別人好的地方會去學習,又會有新的靈感。

每次要店休,我們就會用工作的微信發一下,後來也會打印告示,墊在玻璃那裏。因爲很多熟客都是年輕人,他們看到之後都會表示羨慕,跟我說:“你們太好玩了,又開了一家自己喜歡的店,又可以到處去旅遊。”

旅行時拍的照片

最長的一次,我們去西雙版納待過四五天,順便學了一點傣味的做法,回來融入我們的餐品裏,大家都覺得還挺好吃的。我們還在那裏找到了泰國椰子的供貨商,拿回來放在店裏賣,也放在美團賣,這些熱帶水果在我們縣賣得不太多,大家挺願意消費的。

店做起來之後,會有人來聯系我們,說想來學習一下。有些是其他縣裏的,想回他們自己縣裏開,還有成都和西安的,前一陣子還有一個上海的女生聯系我,說也想來看看,但她還沒有找好鋪面。

我們應該不會再回大城市了。

買菜時的小城隨手拍

大城市太孤獨了,那種感覺,你只是在爲了生活而生活,就只是在爲了賺錢而生活,你會越來越找不到自己。在小地方,你就覺得雖然做餐飲挺累的,但是很充實,節奏也不是很快,幸福指數要高一些。

在陌生的三線城市,開一家獨立咖啡店皮皮,北京人,阜陽某咖啡店老板

我不是阜陽人,從小在北京長大,上學在北京,工作也在北京。

來阜陽開咖啡店,是機緣巧合的一件事情。22年的時候,我在北京碰到了阜陽這條步行街的老板,是一個五六十歲的叔叔,我們都叫他嚴叔叔。那個時候他跟我們講,他在阜陽的城市中心有一個老的街區,他們准備做這種老城的複興計劃,當時就跟他探討了一下。

咖啡館門前的雪人

這條步行街,曾經在阜陽這座城市應該是相當繁華,相當有城市記憶的地方。對很多在外地工作的30出頭的年輕人,步行街就像北京孩子記憶中的王府井或者西單大悅城似的。19年這個街區發生過一起大火,火災迅速就上了微博熱搜,當時很多人在下面評論,就說自己老家是阜陽的,這是他們兒時的地方,很久都沒有回去過了。我從這裏看到了大家對步行街的情感。

但是隨著後來這些年,萬達這些新商場的興起,步行街慢慢地不再像往日那樣輝煌,所以嚴叔叔決定找年輕人來做老街區的複興。

我之前是咖啡愛好者,或者說懂一點兒咖啡。第一次自己開咖啡店就是在阜陽。

不光是因爲之前說的,被老街複興的理念打動,我也對阜陽的咖啡市場做了調查。這個城市有800多萬人口,但是它又是一個三線城市。經過一些調研發現,這裏的獨立咖啡店並不是很多,人們實際上周六日需要一個放松和休閑的地方,除了看電影吃個飯好像沒什麽別的事兒可以幹。我們覺得這麽大人口的城市,興許這個事兒可以研究一下做起來。

真正開起來之後,生意比我想象的要好得多。我們飲品的定價在20到30元的區間,均價肯定比一些連鎖咖啡店要高。但我們發現阜陽還是有很多大城市回來的人,或者是在大城市和阜陽之間來回跑的人,他們願意花錢喝我們的咖啡。

另外,這個城市本土的年輕人其實消費能力上也很 ok,我們後來總結了一下,可能小城市裏,大家沒有太多住房壓力和工作壓力,年輕的這一批人,領了工資以後他就是淨花,自己去享受生活就好。

新年前裝飾店內

當然我們也做過很多調整。在阜陽,大部分人是不熟悉咖啡的,很多人可能被瑞幸等品牌養成慣性思維了,他覺得咖啡就是滿杯的冰塊裝完了之後,裏頭弄點奶,多放點糖漿,喝著甜甜的挺好喝。所以很多在北上廣司空見慣的産品,在這裏是需要解釋的。

光菜單我們就改了四五版。

一開始跟北京常見的獨立咖啡店一樣,菜單上只有一個簡單的品名,後來慢慢變成對咖啡本身的介紹。比如我們會寫,如果你想喝特濃郁的,而且能接受苦的,點這款;如果不想喝帶牛奶的,點這款;如果想喝甜一點的,你別點這個,點那個。我們開始加非常多注釋,讓當地消費者更了解我們,慢慢地跟隨我們去了解咖啡。

開業以來,店裏人最多的一天應該是去年聖誕節。我當時在北京,通過監控看店裏的情況,就發現每一個有空隙的地方都是人頭,坐也坐滿了,站也占滿了。當時又高興又焦慮,高興是因爲營業額肯定會高,但是你又擔心客人是不是體驗不好,以後不會再來,甚至會不會有差評。

好在目前看網上的反饋還不錯。大衆點評之前也沒怎麽經營,我們也不知道怎麽變成阜陽咖啡廳熱門榜第一名的。裏面那些帶很多張照片的好評,都是大家自己發的,我們也沒有說發了就給優惠什麽。寫好評的號,很多都是LV6 甚至LV7,我們猜測可能是從大城市返鄉的客人,來了一趟覺得還不錯,所以才寫的好評。

阜陽是騎手輸出大市,我們目前還沒有上線外賣,後面應該也會做一些線上的嘗試。但我自己經常點外賣,所以跟當地騎手也有很多接觸。我發現跟在北京跑外賣的騎手相比,阜陽的騎手明顯更有耐心一點,另外一個區別是,阜陽女騎士的比例明顯比北京要高很多。

我覺得這跟生活狀態的關系很大。在阜陽,送外賣可能對他們來說就是一個在本地的工作,而不像在北京,他們需要養家賺錢,自己住在宿舍,賺到的錢往老家寄。

去年,阜陽辦了第一屆斑馬音樂節,陣容很好,反響也非常好。當時全國各地的遊客,從那麽遠的地方,專程坐飛機或者坐火車來到這個城市。阜陽的所有酒店在那一周應該都是滿房的狀態。

可惜我們當時還沒准備好,沒來得及開業。

今年3月31號,馬上第二屆音樂節也要開始了,網上已經有人在發吃喝玩樂的攻略。店裏到時候客人應該會非常多,但我們每天能接待的客流量是有限的。我們得多備點料,然後提前在大衆點評之類的地方發下錯峰到店的通知,或者告訴大家如果因爲人多體驗不好,可以聯系我們,我們再做些補救的措施。

音樂節這樣的活動應該能給小城市帶來越來越多活力。很多在外的年輕人覺得,是不是回老家發展也挺好的?文娛活動也有了,日常的休閑生活,像我們這種店也有,也許他就會跑回來。

一方面能疏解這些年輕人在大城市的生活壓力,另一方面它也是一個均富的過程。

我們覺得這個事情應該會實現。

縣裏什麽都有了,但我不嫉妒阿南,30歲,北京打工人

該從哪裏說起呢?

小時候我一直特別想吃必勝客的披薩,因爲電視上老播必勝客的廣告,芝士會拉絲的那種,我就覺得它一定特別特別好吃。但是我沒地方吃,我的家鄉是南方的一個小縣城,很長一段時間,縣裏只有一家肯德基,開在最繁華的那條街道上最繁華的那個路口。

從小學到初中,我幾乎每年的生日大餐,都是去肯德基吃全家桶。全家桶只有生日和過年可以買,平時偶爾去肯德基,也只是撕一小張不知道哪裏來的優惠券,單點一小份的雞米花或者田園脆雞煲。我知道鄰居家的那個哥哥過生日也會去吃肯德基,因爲有次我去他家,看到全家桶的那個桶還留著,擺在桌子上放雜物。那是我們那代人的默契。

不誇張地說,那是我見過的最熱鬧的肯德基。不管什麽時間去,店裏人總是滿的,點餐櫃台永遠有人在排隊,後來我又去過國內很多肯德基,還去過國外的肯德基,沒有比記憶裏那家縣城肯德基更熱鬧的了。

18歲那年,我考上北京的一所985大學,離開縣城。學校附近就有一家肯德基,人不多,半夜會有來刷夜學習的,還有年紀大一些的人,點一杯熱飲在店裏睡覺。我還是很愛吃,可能少年時代留在記憶裏的味道,是跟很多幸福瞬間綁在一起的緣故。

但家鄉縣城早就不止有一家肯德基了。

十年多時間,縣裏開起大商場,必勝客、麥當勞、海底撈、星巴克、喜茶什麽都有,今年過年回家,發現商場裏還開了一家霸王茶姬,我用點單小程序一看,嚯,預計等待時間4個小時。奶茶店裏,一些看起來有五六十歲的阿姨們,也熟練地點單,等待自己的奶茶。

變化是逐漸發生的。

新業態抵達縣城,最先高興的肯定是年輕人。我還記得前幾年,幾乎每次過年回家,我都會感歎點什麽。類似于,居然有海底撈了,居然外賣能點到喜茶了。

老家外賣系統的發達,對在外工作的年輕人而言,最大的價值是給家裏人買東西更方便了。

我記得小時候,生日要買蛋糕,都是去鎮上唯一的那家小蛋糕店。最便宜的蛋糕10塊錢,小小的一個,從蛋糕胚開始,往上面抹奶油,再用裱花袋裱花。那時候誰會知道看什麽植物奶油動物奶油啊?

剛出去上學那幾年,我從來沒給家裏人買過蛋糕,因爲也買不到,沒有外賣能送到家裏。有一年我奶奶生日,我在美團外賣上把收貨地址改到我家,突然發現有一家蛋糕店能送到了。後來不管誰生日,我都會用外賣買一個蛋糕回家,因爲我一直記得小時候我爺爺跟我說:“過生日嘛,總要有個蛋糕意思一下的。”

阿南媽媽買的蛋糕,但她拍照不太會調焦距

直到去年,我爸生日前,他終于受不了了,提前跟我說:“今年能不給我點蛋糕了嗎?我真的不愛吃蛋糕。”如果是再小一點的時候,我可能會覺得他怎麽又掃興,但那時候我已經很大了。他生日那天是工作日,還要上班,我就換成奶茶外賣,給他和同事都點了,他最後也很高興。

他們以前會覺得,出去吃飯又貴又不幹淨,不如自己在家做劃算。但去年開始,我發現他們也會去縣城的商場裏吃飯了,吃完買杯奶茶,或者逛逛商場。我媽挺喜歡看電影的,尤其是商場裏的電影院開業後,比原本那家好幾十歲高齡的電影院環境好很多。但是我爸不愛去電影院,他坐不住,覺得兩三個小時坐在那裏很難熬。所以我媽就經常約我留在老家生活表妹一起去。

我想了想,我在北京,周末大概也就是這樣過。吃個海底撈,端杯奶茶,逛逛商場,看個電影。

一線城市裏有的,縣城裏逐漸也有了。他們大部分人不用付房租,消費起來的心理負擔,可能反而比在北京小一點。但是我一點兒都不嫉妒,也沒有網上說的那種不平衡。我的家人,親戚,很多朋友,他們都生活在縣城,他們的生活更豐富了,我當然很高興。

從縣城考出去,上一個985大學,那是我自己的選擇;在大城市生活,也是我自己的選擇。我不覺得做這個選擇就能讓我更富有,或者說,我不覺得需要通過別人生活得不如我,來證明以前的選擇是對的。沒走過的那條路,總是顯得格外有誘惑力,我知道的。

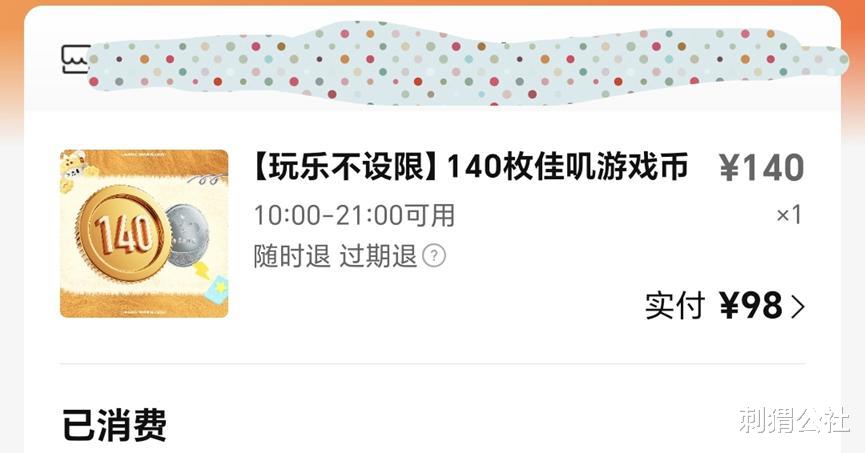

今年過年回家,我發現縣裏還開了那種抓娃娃專營店,一個店裏大幾十個抓娃娃機。路過的時候,我媽明顯往裏面看了好幾眼,我就說我想玩這個,然後掏出手機在大衆點評上買幣。我媽看到我買了個100塊錢的套餐,還一直說少買點少買點,用不完這麽多,結果最後她玩得比誰都嗨。

以前親戚來家裏聚餐,准備的飲料總是椰奶或者杏仁露,今年過年,我發現我媽在盒馬買了很多不同的飲料。什麽楊枝甘露,楊梅汁,玉米汁,每頓拿出來的都不一樣,她很喜歡嘗試新鮮東西。

阿南媽媽買的網紅元宵

而我喜歡看她嘗試新鮮東西時候的樣子。

縣城市場,才是真實的消費底色三個年輕人的故事,都在說明一個事實:縣城正在以前所未有的效率,進行一場商業遷徙。

在過往,我們往往用一線城市、下沉市場這種地産邏輯,來切割消費市場。在一線、新一線、二三線城市的區隔中,大家已經習慣了所謂“品牌下沉”的商業敘事。

但需要看到的是,地理位置有“一二線”之分,但消費者的需求卻並沒有界限。不論是開在縣城CBD裏的星巴克,還是大涼山的輕食店、阜陽的獨立咖啡館,這些蓬勃生長的新業態,才是縣城最真實的消費底色,也代表著未來商業潮水流動的走向。

究其原因,國內城鄉融合發展的加速,和人口流動大潮下帶來的需求變遷,都是這一輪縣域商業升級浪潮的重要動能。尤其是近年來,縣域的人口流動,在以往的從欠發達區域到發達區域的單向流動基礎上,還多了地級市——縣城的省內流動雙向循環。

尤其是在數字經濟的推動下,過往城鄉的商業邊界正在消融,“外賣點一切”的消費習慣加速滲透,街頭巷尾的LiveHouse、獨立咖啡館憑借“線上招牌”在小城站穩腳跟,縣城孕育出的新餐飲品牌能夠進軍北上廣…….種種迹象顯示,縣城市場的本地消費,已經有足夠的市場規模,爲新品牌、新業態提供適宜生長的商業土壤。

縣城的消費,並不只有所謂“貴婦”。2800多個縣城,人口數量和GDP均占據全國1/3以上,這是任何品牌都無法忽視的一股重要力量。新消費浪潮的沖擊下,縣城必將會帶來更多出乎意料的商業變化。