上個月,邯鄲三少年殺人案被核准追訴,殺害13歲同學的三少年已經被刑事拘留。

法律再一次告訴人們,未成年不是犯罪的保護傘。

人們在震驚于少年殺人手段殘忍的同時,也不禁會問,三個原本應該天真爛漫的少年,是如何變成殺人犯的?

究竟是爲什麽,讓他們如此凶殘,如此不擇手段,如此冷血無情。

這則“少年殺人”的新聞,讓人忍不住想起《牯嶺街少年殺人事件》這部老片。

這部電影讓我深深地感受到了文字的局限性,它也讓我想起許鞍華說過的那句話:“有些東西,寫不出來,才要拍成電影。”

故事改編自當年震驚台灣全島的史上首例青少年殺人案。

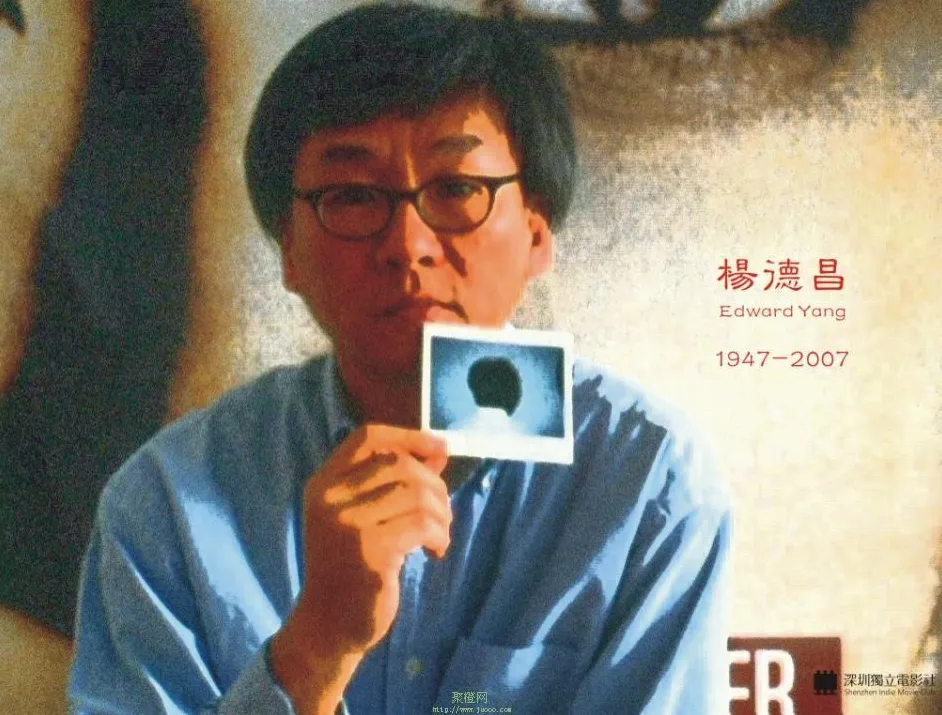

牯嶺街上,導演楊德昌的初中校友茅武連砍了自己女朋友7刀,致其死亡。

30年後,楊德昌則用了237分鍾呈現了一個少年對世界逐漸幻滅的過程。

單寫劇本就花了3年。

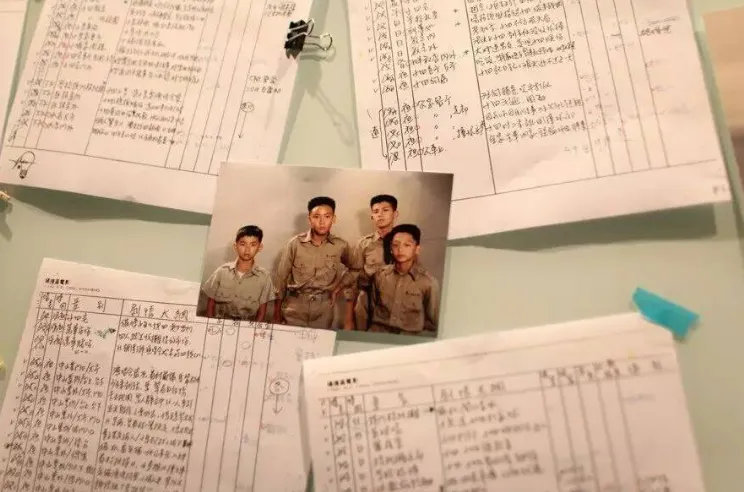

92個場景,數十位十三四歲的年輕演員,還有上百個角色關系糾結圖。

楊德昌也花了一年時間給一幫沒演過戲的男孩們封閉式訓練,就是爲了給我們一個真實的青春圖景。

有聲有色,觸手可及。

很多電影裏都會殺人。

只有在楊德昌的電影裏,那不是殺人,那是整個世界的崩毀。

他要你眼睜睜的看著,他用兩個多小時創造的世界,在少年捅下去的那一刀裏,灰飛煙滅。

那一霎那我什麽也沒做,只是捅了你一刀。

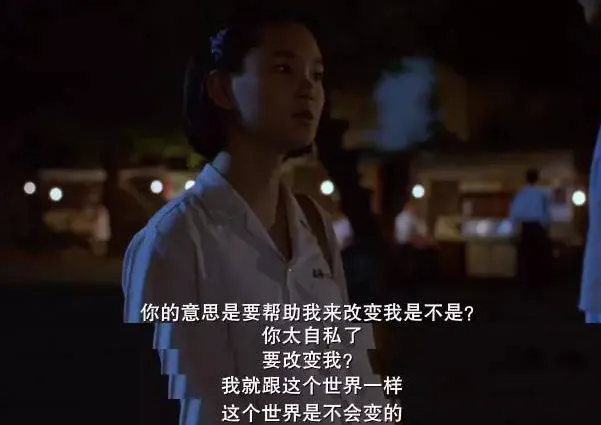

“原來你跟他們一樣,對我好就是想改變我。你好可笑啊,你以爲你是誰啊?我和這個世界一樣是不可改變的…”

“牯嶺街少年殺人事件”,與其說是故事,倒不如說是故事裏的一個結果。

當牯嶺街的少年們成爲“殺人事件”的主人公時,他們亦經曆了一場徹底、徹骨的自戕。

少年們的青春戛然而止之後,成爲了焦點話題,也成爲了社會上一個隱秘而又刺眼的傷痕。

當然,整個故事最容易代入的,還是主角小四。

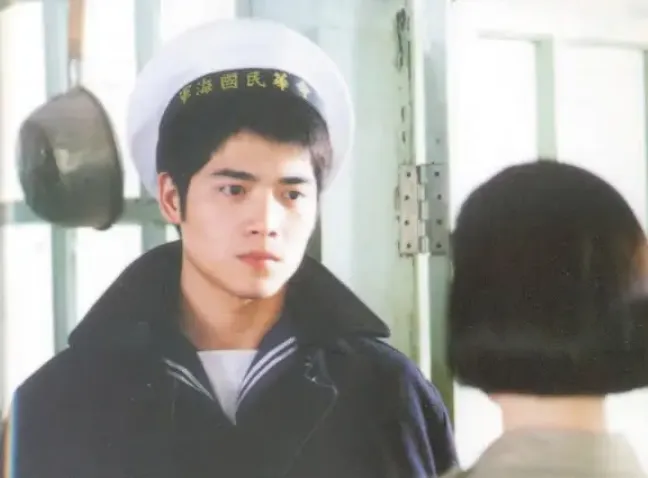

扮演“小四”的演員張震在家裏就被喚作小四 (楊德昌故意的) 。

小四一家隨軍從上海來到台灣。

父親是奉公守法的小公務員,母親在小學代課,沒有專任聘書,每年提心吊膽等著續約。

家裏共有五個孩子,負擔很重,衣食拮據。

小四有兩個姐姐、一個哥哥和一個小妹,那時的觀念還是“女兒終歸要嫁出去 ”,二哥已被退學。

可以說小四成了一家人的希望寄托。

小四平時成績優異,但在考取中學時,不知什麽原因國文的分數很低,只能到中學的夜間部讀書。

夜間部的學生大多不愛學習,結成小團體或是加入幫派,在混亂的環境中尋求安全感。

小四沉默寡言、性格內斂,在家裏很少和父母溝通,在學校裏有幾個朋友。

朋友愛折騰,組樂隊,跟著幫派混一混,但小四總是站在邊緣張望,很少參與其中。

他對周圍的一切似乎保持著審視的態度,在習慣的孤僻氛圍中待久了,不願輕易走出去。

或者說,小四對自己該如何面對世界還充滿疑惑,正用這種姿態慢慢尋找屬于自己的對這個世界的理解。

小四還是一個有強烈原則性的人。

因外表老實,小四有時會被小混混欺負,但他毫不畏懼。

秉承人不犯我、我不犯人的原則,一旦有人欺負到頭上,他絕不畏縮。

他總是據理力爭,比如一個小混混抄襲了他的試卷,老師們不管真相如何,一起懲罰了兩人。

小四對這樣的處理很不服氣,和老師爭吵,結果引來更重的懲罰。

在常人眼中,這明顯是不懂變通。

小四太老實,從不想著如何用更圓滑的方式處理問題,做事總是那麽直接,而在老師眼裏,這是叛逆和不識時務。

小四的這種性格特點和父親非常相似。

父親爲人耿直,不願借用公職與別人進行關系上的來往。

工作這麽多年,他的職位一直不高,沒什麽晉升。

朋友和妻子時常勸他,在當下變動不安的環境下,人要懂得變通,懂得互相幫助。

父親的原則性在成人世界中似乎更難堅持,時時遭遇兩難的困境。

比如他不願小四在夜間部讀書,不得不通過朋友的關系嘗試調動。

小四將這一切看在眼中,心底也焦慮著未來。

在這個年紀,小四憑著孤僻的性格,依靠著內心的強力,在自己和混亂的世界之間劃出一條清晰的界限,保持著警惕的距離。

然而,這道線會隨著成長不斷模糊,個人生活終究和外部世界發生更深層次的觸碰。

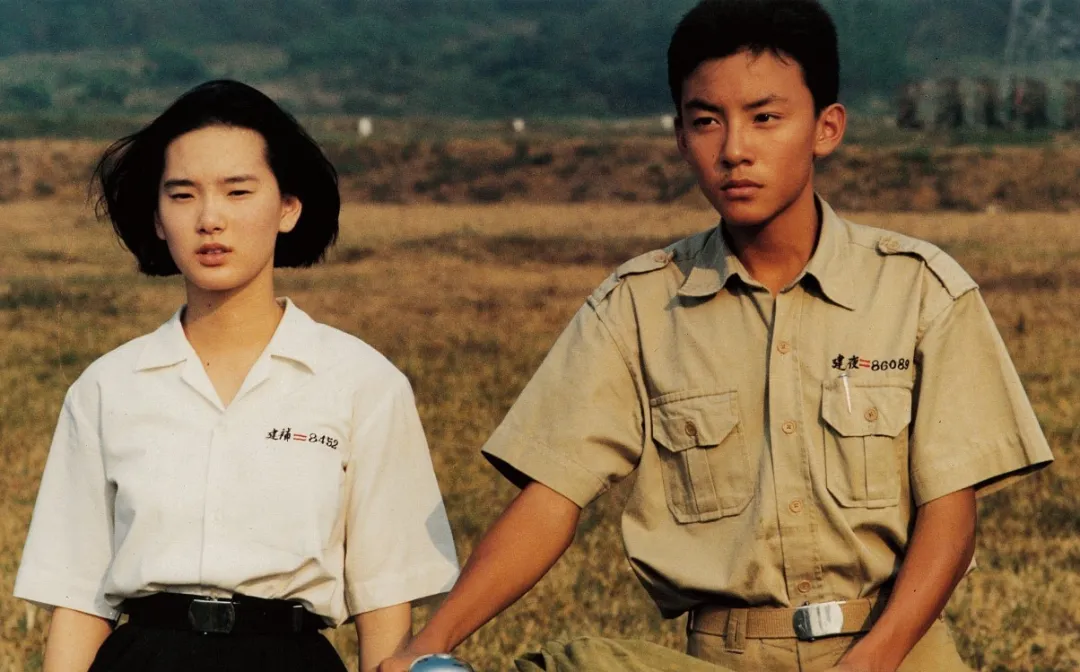

很快,這個時刻降臨了,小明在小四的世界裏現身,兩人之間激起了朦胧的愛意。

對小四來說,這前所未有。

他孤獨的內心仿佛第一次感受到了夏日的陽光,曾經保持疏離關系的冷淡的世界,忽然變得明亮和溫暖。

“哪有什麽原則可言,想生存就要順應世界。”

小明和小四仿佛是兩個極端

可惜的是,小明似乎不是一個能爲小四帶來持久陽光的人。

她的性格、處事方式與小四差別太大,甚至是針鋒相對。

父親早逝,小明從小跟著母親艱苦生活。

她們沒自己的房子,母親到富足人家做傭人,她們就寄居在那裏。

母親一直念叨著將後半生寄托在唯一的女兒身上,這沉重的期待讓小明無力承受。

她寄人籬下,看人眼色,在這般年紀已懂得如何取悅和吸引別人,來尋找依靠。

在戀愛上,小明的這種心理非常明顯。

她和不同的人談戀愛,剛開始是和小公園幫派的頭目Honey,當Honey爲了她殺人潛逃後,她又和學校裏的小混混談戀愛。

她還和學校醫務室的小醫生有著若隱若離的交往。

後來,她又成功吸引小四的傾慕。

不能否認小明在談戀愛中確實動了真情。

她在Honey走後非常想念他,在片場中試鏡時也一直盯著房梁,期待小四的出現。

而這種交友方式讓很多人無法理解。

在外人看來,她在不同男人那裏獲得情感上的依托或是一定的物質資源。

小明對待感情的態度是矛盾的。

依附別人時,小明又看到他們似乎只是將自己視爲占有物,一旦自己有了大麻煩,男人們就避而遠之,無法給她長久的依靠。

小明不願這樣受人擺布,她想在關系中獲得一定的控制感,至少她能自由地對待感情,堅持自我,不爲別人做出刻意的改變。

長遠來看,這樣的小明很難和小四相處下去。

在小四的理想世界裏,一切都是有序的,從一而終的,即便現實殘酷,也必須直面,試著抵抗。

但對小明來說,以合適的方式來順應世界才是更輕松的、更安全的生活之道。

隨著了解的深入,小四對小明感到了失望。

但是小明用自己的溫柔暫時掩蓋了沖突。

然而,事情在一點點變糟。

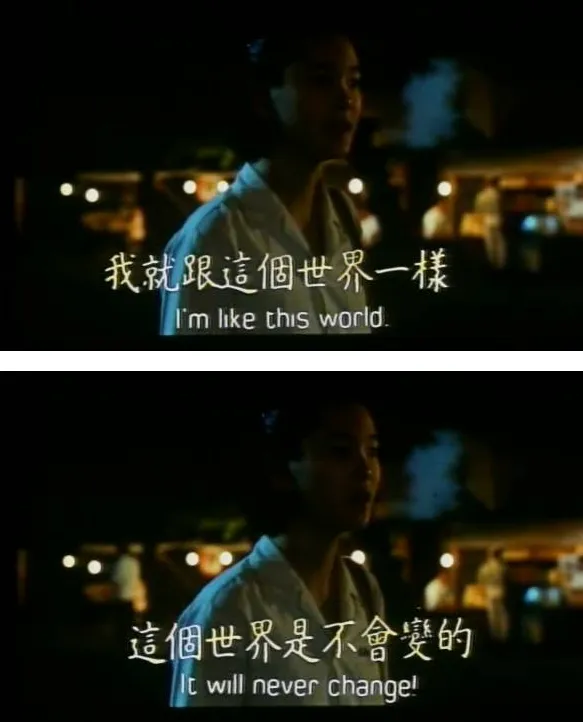

“我就和這個世界一樣,是不會被你改變的。”

小四從生活的觀望中逐漸找到了精神支撐,明白自己該用什麽樣的方式面對世界。

首先,父親爲他立下了榜樣。

小四不服老師對抄試卷一事的處理,父親被叫到學校。

他聽了事情的來龍去脈,覺得學校的做法確實有失公允,沒有求情,反而替兒子爭辯起來。

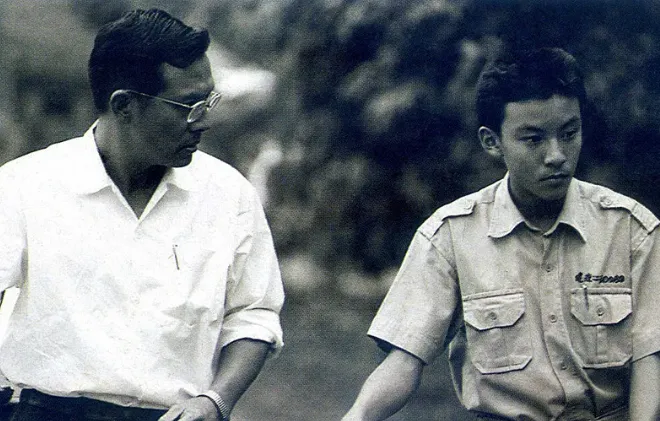

在回家的路上,往日裏沉默的父子難得一見地敞開心扉,進行了嚴肅的交流。

父親教導小四,人不應該爲沒有犯下的錯誤而道歉,應該從讀書中找到自己做人的道理,並勇敢地相信它,堅持下去,人應該用自己的努力來決定未來。

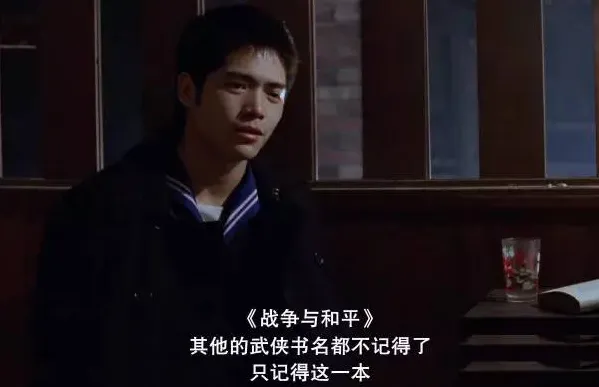

同時,小四在與小公園幫派頭目Honey接觸後將之視爲精神偶像。

Honey從台南回來,看到女友小明正和小四談戀愛並沒有追究,他看出小四是老實人。

小四看到Honey身上閃著理想主義的光芒,他爲人重情重義,遵守江湖規矩,討厭爲了利益而不講道義的人。

托爾斯泰的《戰爭與和平》在他眼中都是一本武俠小說,當他講述其中令其折服的情節時,Honey就是現代版的俠客形象。

正是這兩個人的精神感召,小四漸漸明確自己的人生態度,要堅守信念,即便困難重重也不能屈服和改變,必須行動,必須將之貫徹下去。

一切來得那麽迅速,走得也那麽突然。

Honey孤身和敵對幫派對峙,不料被對方用無恥的方式暗算而死。

父親則因政治瓜葛被軟禁審查,在身體和精神上被反複折磨。

被放出來後,他幾乎變了一個人,敏感多疑,畏畏縮縮。

小四和老師又發生沖突,父親再次被叫到學校。

這一次他沒了之前的強硬態度,低聲下氣地爲兒子求情,希望再給他一次機會。

小四看著這樣的場面,滿心的怒火奔湧而出,砸了辦公室的燈,毅然退學。

精神偶像的死去,父親形象的崩塌,小四對這個世界的美好想象完全轉移到愛情上,他希望能在自己和小明之間守護內心的希望。

退學後,他無法天天與小明相見,爲了給家人一個交代,他決定用功讀書考上日間部。

兩人不得不分離一段時間,在樹下分手後,兩人的感情走向了歧途。

小四在考試之後得知,小明在這段時間與自己的朋友小馬談起了戀愛。

小馬是司令的兒子,家境優渥,正好家中的傭人離開,小明就和母親搬到了小馬家中。

小四無法接受這一切,爲此和小馬絕交,並在校外持刀堵截他。

一天晚上,拿著短刀的小四被小明看到,兩人發生爭吵。

在小四眼中,小明的所作所爲遭人鄙夷,他在無形中將自己對世界的最後幻想強加到兩個人的關系之中。

他不願自己喜歡的人被別人看不起,以救世主的姿態,想將小明“拯救 ”出來。

而小明直指這種想法中的自私,她覺得小四眼中只有自己,他奢望這個世界能按照自己的意願運轉,這是天真和幼稚的。

當小四聽到小明對自己堅信的一切表示嘲笑,他在激動中將刀子捅向小明......

再看一遍,你會發現,這場謀殺,只是冰山一角。

犯罪的沖動看似偶然,但犯罪的誘因,早已死死的嵌在整個環境。

請忽視少年,留意他們身邊的成人。

他們大多出沒在黑暗,神情疲憊。

即使大白天,也總低著頭,皺起的眉頭隱藏在煙霧中。

相比熱血騰騰的少年們,他們安靜得不像活物。

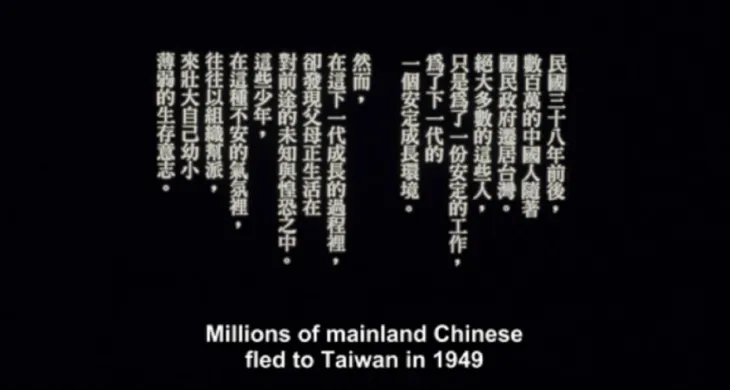

楊德昌在影片開頭4分鍾,就用30秒的黑屏白字提醒我們——

時代才是促成牯嶺街少年殺人案的根本原因。

牯嶺街上,爲何幫派橫行?

時局動蕩不安,個體惶惶終日。

從1949年到1987年, 是國民黨政府治下的“白色恐怖時期”。

被揭發有共産黨嫌疑,結果無辜被殺的人多達14萬。

人人都是恐怖分子。

楊德昌用了大量的框架式構圖,門,窗,走廊,皆爲囚籠。

《牯嶺街》裏之所以大部分情節在夜間發生,就是因爲主角處于一個蒙昧不清的黑暗社會。

楊德昌曾說要將這部電影獻給父輩,“ 他們吃了許多苦頭使我們免于吃苦。”

但吃苦的父輩,真的讓子女免于吃苦嗎?恐怕只是在安慰父輩罷了。

移民二代的迷惘和焦慮,不遜于上一輩。

他們瘋狂沉迷于美國流行文化,組樂隊必唱貓王,靠打別人,被人打來劃分地盤。

所求的,不過是一點身份認同感。

小四殺人的一個直接原因,就是因爲父親。父親曾是他的偶像。

第一次考試被記過,是因爲別人抄了他的試卷,父親在教務處大聲斥責老師:我把小孩交給你,是要教他成爲光明正大的人。

回家的路上,父親說的話還言猶在耳。

讀那麽多書,是要在裏面找一個做人做事的道理。如果到頭來還不能勇敢地相信它的話,那做人還有什麽意思啊?

可這樣的父親,最終被人誣陷跟共産黨有勾連,被抓進了警備總部軟禁起來。回來後整個人都變了。

再去學校,對主任唯唯諾諾,彎腰賠笑。

一場審查摧毀了父親的自尊,也坍塌了小四的信仰。

幾天後的夜晚,在他殺死小明的時候,罵的還是父親打孩子時高聲叫喊的話——不要臉,沒有出息啊!

青春片,紮根于時代大背景的沃土,方不顯輕薄。

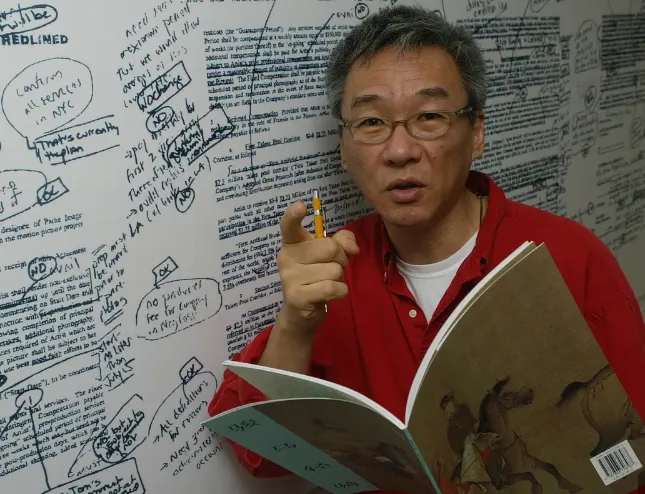

在華語電影導演之中,楊德昌相當特殊。

他的特殊倒不在于他的文以載道,中國大部分優秀的或者說有想法的創作者都是如此,而在于他始終的理性,在于他追問到底的執著或者說幼稚。

中國的大部分導演,就如同大部分中國人一樣,從子裏過分的早熟或者犬儒,讓他們的思想呈現出一種精致的老態。

他們天然地知道,真理是不存在的,道德是相對的,理想國是不可能到達的,所以他們總是迫不及待地諒解,堅定不移地哀歎。

這樣的好處是,他們能夠體諒這個世界的複雜,人性的暧昧,不去苛責人,但壞處是他們過早地放棄了追尋答案的沖動,甚至是會養成一種隱性的懶惰,以悲天憫人的名義。

而這一點,正是楊德昌的好處。

相對于他其他那些傑出但稍顯幹燥的作品,《牯嶺街少年殺人事件》難得地有著一種汁液豐沛的感覺。

他電影中那種有些人難以適應的說教腔,在這部電影無比豐富的細節的襯托之下,也顯得相當的自然。

與他其他電影中過于明顯的憤怒情緒相比,這部電影外表上看起來更加節制,內在也更加多元。

它既關于愛情,但又不止于愛情。它既關于成,但又不止于成。它既關于個體,但又不止于個體。它既關于整個社會結構,但又止于社會學分析。它既是一個人的毀損,也是一個時代黯淡的倒影。

也許是得益于這部電影取材于他少年時的真實生活,牯嶺街的每一處物,人物那些獨特的站姿,高中夜間部那顯得昏的燈光,那些從各處流淌出的美國六十年代音樂,無不滲透出一種楊德昌電影中少有的情懷。

那種傷感的無法釋懷的柔軟,更多的是一種對于已經逝去的傷感,一種對于即將崩壞的不忍,一種對于具體的人和物的愛,與楊德昌慣有的清澈、銳利相結合,讓電影有了一種獨特的質感。

這是一部沒有真正反派的電影,楊德昌尊重了每一個人的欲望並如實地表現出來。

它表現凶暴,但也表現凶暴的來源;它表現人性惡的一面,但並不否定它善的那一面。

正如它呈現小四理想主義的那面,但並不諱言他內在的矛盾和懦弱一樣。

畢竟,人從來都不是條分縷析泾渭分明的物種。

或許連電影本身也沒有辦法給我們提供解決生活這個大問題的答案。

它只是抛出一個問題讓我們思考,人生在世,就是在一片混亂又複雜的叢林中不斷與生活搏鬥的過程。

很多人最後選擇妥協,過上渾渾噩噩庸庸碌碌的一生;有的人則不願委屈自己的心,拼命地想把內心的不滿發泄出來,破罐子破摔也在所不辭。

不同的選擇,有不同的收獲,也有不同的失去。

最後小四兒被送到警察局,當警員提出讓他換下身上血迹斑斑的白T恤的時候,他從呆滯地坐著突然發起狂來,大喊地想從警員的控制中掙脫出來,制止他們要他換衣的要求。

他喊的是:“她是我的,不可以把她拿走!不可以!不可以這樣子啊……”

給小四兒的最後一個鏡頭,就是他這樣無助地掙紮著,帶著哭腔地喊著,好像希望小明可以再回來。

一個孩子,掙脫了木屐的雙腳因爲帶著血汙,在地板上留下一團團血紅印迹……