文|卡門的提琴

編輯|卡門的提琴

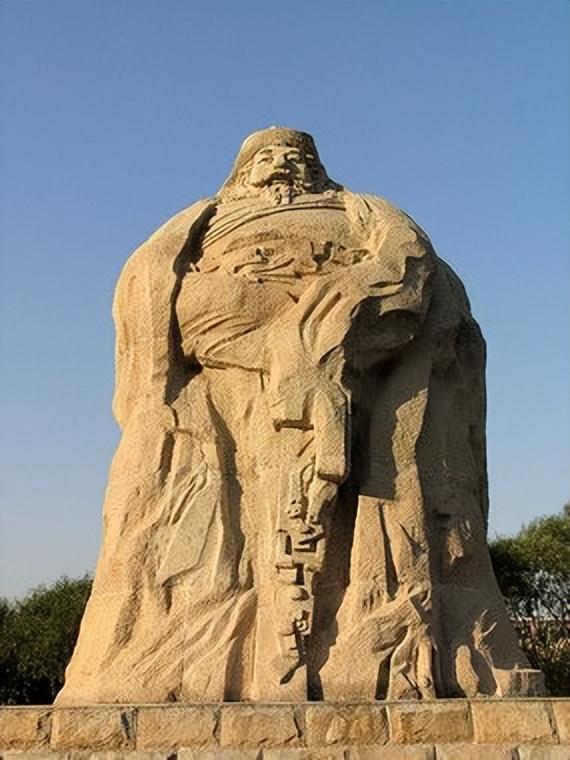

作爲元朝開國皇帝,忽必烈是一位具有非凡智慧和膽略的偉大帝王。

他出身貴族,但經曆坎坷,最終憑借過人的戰略眼光和領導才能,在短短幾年間便統一了全國,建立起幅員遼闊、多民族融合的大元帝國。

即使他創造了舉世矚目的非凡成就,但在他的晚年也陷入了某些失誤和困境。

一代帝王逐漸沉迷,作風奢侈、健康惡化,疆場戰禍頻發,都給這位英明君主抹上了陰影。

那麽,這位蒙古英主憑何過人之處,能在短時間內完成史無前例的大統一?又是如何從一位英主逐漸沉淪的?

元朝的創建者

元朝的創建者忽必烈與其祖父成吉思汗一樣,是叱咤風雲、影響深遠的曆史偉人,對蒙古族、中華文明乃至世界曆史的進程,都作出了卓越非凡的貢獻。

1260年,當忽必烈汗在不惑之年繼蒙哥汗而位時,他已是一位融會貫通的政治家和思想家。

他不僅熟稔蒙古傳統文化及其精神內核,亦通曉漢族儒家思想和藏傳佛教真谛,並能巧妙運用這些思想治理國家。

作爲蒙古貴族和少數民族統治階級的代表人物,忽必烈汗在建立元朝後,順應時代發展需求,完成了蒙古族向封建制度過渡的進程,創建了全國統一的封建王朝。

他結束了自唐末四百余年的紛亂局面,建立了前所未有的多民族統一國家,爲奠定中國版圖基礎作出了重大貢獻。

忽必烈汗的活動,對疆域界定、多民族大家庭的發展、中外經濟文化交流等,都産生了深遠影響。

他是一位真正偉大的曆史人物,其影響之大,主要在于他是第一位成功完成從草原遊牧征服者向定居社會君主過渡的蒙古大汗。

入主中原後,忽必烈汗更多地吸納了儒學的治國理念,以"漢法"治理漢地,文武並重,重用儒臣。

他成就了元朝別樹一幟的文治武功,贏得了百年興盛和文明騰飛。

在他的英明領導下,蒙古民族走出了大漠,融入了中華文明的主流,完成了開天辟地的偉大轉變。

從草原走向禮樂文明,從遊牧向定居過渡,從單一民族向多民族融合,忽必烈汗的一生實踐完成了這一偉大轉折。他的功績不僅影響深遠,更爲後世留下了寶貴經驗和教訓。

無論是從民族融合的高度,還是從推動曆史前進的角度,忽必烈汗無疑都是值得永垂不朽的偉人。

忽必烈汗的晚年失誤

忽必烈汗的晚年失誤鐵馬金戈下,是人生百態的沉浮沆瀣,昔日叱咤風雲、骁勇無雙的忽必烈汗王,晚年亦難逃喜憂參半、悲歡交集的命運掣肘。

他最鍾愛的妻室察必的離世,無疑是忽必烈人生最大的摯痛。

察必不僅是他知心愛人,更是他謀國良策的重要助手,她的離世宛如忽必烈失去了生活和理政的重要支柱。

隨後接踵而至的一系列國家災難,或許正是因爲缺少了察必的引導和建言而釀成的。

察必生前對忽必烈的影響力非同小可,她時常能以婉轉柔美的方式勸阻丈夫的一些錯誤決策,避免國家陷入更多的困境。

可惜命運無情,她的離世無疑是忽必烈晚年決策頻頻失利的重要原因。

忽必烈原本將帝國的一切希望都寄托在嫡長子真金身上,從小用心栽培、精心培育,聘請了名師大儒全方位教導真金,從中國曆史到佛學經典無所不包,希望他將來能高舉雙王之重擔,一肩扛起大汗和皇帝的雙重職責。

誰料好景不長,真金英年早逝,當場令忽必烈痛哭落淚,皇儲計劃全盤瓦解。

真金的離世無疑是忽必烈晚年身心重創,一蹶不振的重要原因。

個人家國雙重打擊之下,忽必烈滿懷痛苦,開始沉迷于酗酒荒淫以求暫時逃避和慰藉。

奢華的宮廷筵宴,大快朵頤的烤全羊,這一切成爲他晚年生活的常態和寄托。

宴無夜曲,酒臨渴口,暴飲暴食幾乎成爲了他每天的作息。

一些權貴文人看在眼裏,痛在心頭,但又無可奈何,只能袖手旁觀。

如此放蕩不羁的生活方式,很快便使他的健康一蹶不振,肥胖病和各種並發症如雨後春筍般瘋長,逐步蠶食著他的生命。

當時宮中太醫們已經無計可施,只能眼睜睜看著這位昔日叱咤風雲的霸主一步步走向死亡。

當八旬高齡的他在紫檀殿上終于咽氣長逝時,這位亞洲乃至世界曆史上赫赫有名的征服者,竟然連一座體面的陵園都未能留存後世,以昭示他的偉績和功勳,著實令人扼腕痛惜。

雖然忽必烈王朝燦爛短暫,但他個人卓越的成就已然使其镌刻史冊,贏得永世的聲譽和榮耀。這位曾叱咤風雲、骁勇無雙的鐵血戰將,最終還是難逃滄桑的命運和生命的無常規律。

他的一生其實就是人生百態的一個縮影,在榮耀輝煌之外,也難免經曆跌宕起伏的磨難。

忽必烈能創立整個蒙古帝國,將版圖擴展到亞歐大陸,已是千古英才,但他的晚年卻飽受人生的諸多無常折磨,命運確實是無情的。

不可忽視的功績

不可忽視的功績忽必烈雖然帝國燦爛無幾,但他個人卓越成就已然镌刻史冊,贏得永世聲譽和榮耀。

這位曾叱咤風雲、骁勇無雙的鐵血戰將,終究還是難逃滄桑命運和無常規律的掣肘。

他的一生其實就是百態人生的一個縮影,在榮耀輝煌之余,也難免跌宕起伏的磨難。

忽必烈能建立整個蒙古帝國,擴展疆土遍及亞歐大陸,實屬千古英才,但他晚年卻備受命運的無情折磨。

忽必烈爲了鞏固統治地位,在治國理念上精心營造出一種迎合各族文化信仰的形象。

對儒家學者而言,他是一位心胸開闊的好皇帝,在政府任用儒士,推廣經典,用漢文化"教化野蠻人",被描繪成理想的儒君。

佛教徒則視他爲智慧菩薩的化身。

伊斯蘭史學家,如拉施都丁,則將其描繪爲穆斯林的保護者。

即便馬可波羅也暗示,忽必烈差點皈依了基督教。這些不同的形象展現出忽必烈具備迎合各種文化傳統的能力,使每個民族都相信受到了優待。

然而,忽必烈從未抛棄蒙古民族認同,和前代大汗一樣,仍然發動了多次軍事行動。他最輝煌的戰役便是征服南宋,將這塊人口資源豐富的領土並入版圖。

這場戰役較之早期蒙古戰爭,需要更加精細的策劃和後勤保障,令忽必烈毫無疑問被列入偉大蒙古征服者的行列。但他的政策也加劇了蒙古內部的分裂。

作爲中國皇帝和元朝締造者期間,他維護蒙古統治者形象,選擇蒙古將領統軍,在官員任命上亦不完全依賴漢人,而是聘用異族幫助治理。

雖然忽必烈本人對佛教等宗教感興趣,但仍維護薩滿教習俗,遵循蒙古風俗。

他延續了蒙古的擴張傳統,晚年更發動了一系列代價高昂的遠征,如向日本和東南亞進軍,損失慘重卻無任何收益。

都城建設、爲振興中國經濟的公共工程,以及宮廷追求奢侈生活,都加重了財政困難。

爲解決財政問題,忽必烈主要依賴非漢人官員,他們無度加稅、加強國家壟斷和發行貨幣,以獲取財政收入,這些政策疏遠了衆多漢人。

起初,忽必烈試圖迎合漢人,建立類似傳統王朝的政府,通過采用儒家禮儀贏得擁戴。雖未采納科舉取士制度,但仍聘用了不少漢人擔任要職。

然而,他的軍事遠征和隨之而來的財政需求,注定了這一努力將以失敗而告終,令他不僅失去了對漢人的影響力,也失去了他們的支持。

不過,忽必烈也取得了值得贊許的成就。

他殚精竭慮治理人口衆多、疆域遼闊的空前帝國,而非單純掠奪。

雖然他背負深厚遊牧傳統,卻有獨特眼光,努力保護各族臣民利益,提升他們福祉,這種周全考慮在當時極爲罕見。通過一系列政治經濟政策,對文化貿易的支持贊助,以及對不同宗教的寬容,他試圖統一亞洲疆土,臣服于蒙古霸權之下。

然而,和許多君王一樣,忽必烈帝國在他死後沒能太久存活。

甚至生前,帝國內在的弱點已暴露無遺。他遠征的慘敗、無度財政需索、個人健康的每況愈下,均令其宏圖大計遭到破壞。

他的祖先們包括成吉思汗,從未有統一並統治全世界的雄心壯志,後繼者亦無人能及他的遠見卓識。忽必烈建立世界帝國的夢想最終難以實現,但這並不影響他的榮耀。

總結

總結作爲成吉思汗的嫡孫,世界有史以來疆域最遼闊帝國的締造者,忽必烈汗不但繼承了成吉思汗的雄才大略,更完成了祖父號令天下的目標。

他半生戎馬,率蒙古軍踏破了南宋江山,征服了中國的剩余地區,還揚威海外,兩次入侵日本。

與成吉思汗武功震撼世界不同,忽必烈汗更以文治著稱于天下。

爲統治多民族、多宗教並存的帝國,他和幕僚們一起,建立了一個以漢法爲基礎,又不爲傳統中國理念所束縛的政府,爲元朝的百年江山奠定了基礎。

作爲天下共主,他以一種空前的幵闊胸懷,聚攏各族精英,廣泛吸收各種文化中的先進部分。

他既是儒家思想體系的擁護者,也是熱心的佛教徒,還許諾他的許多臣民將皈依基督教,更是穆斯林的保護者。

他試圖在多種文化之間維持微妙的平衡,並取得了令人敬佩的成功。

忽必烈汗很好地吸收了儒家文化精髓,形成了以儒治國思想。

忽必烈汗之所以影響甚大,是因爲他是世界上第一位征服和治理中國的少數民族皇帝,也是第一位成功地完成了從草原遊牧征服者到定居社會君主過渡的蒙古大汗。