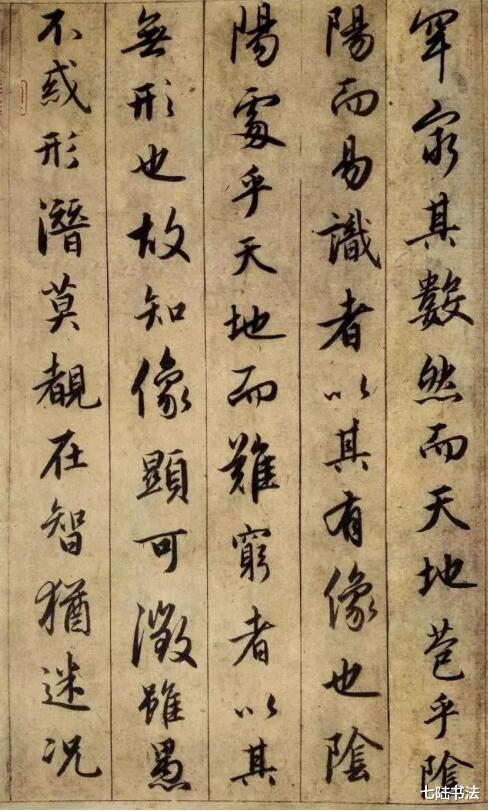

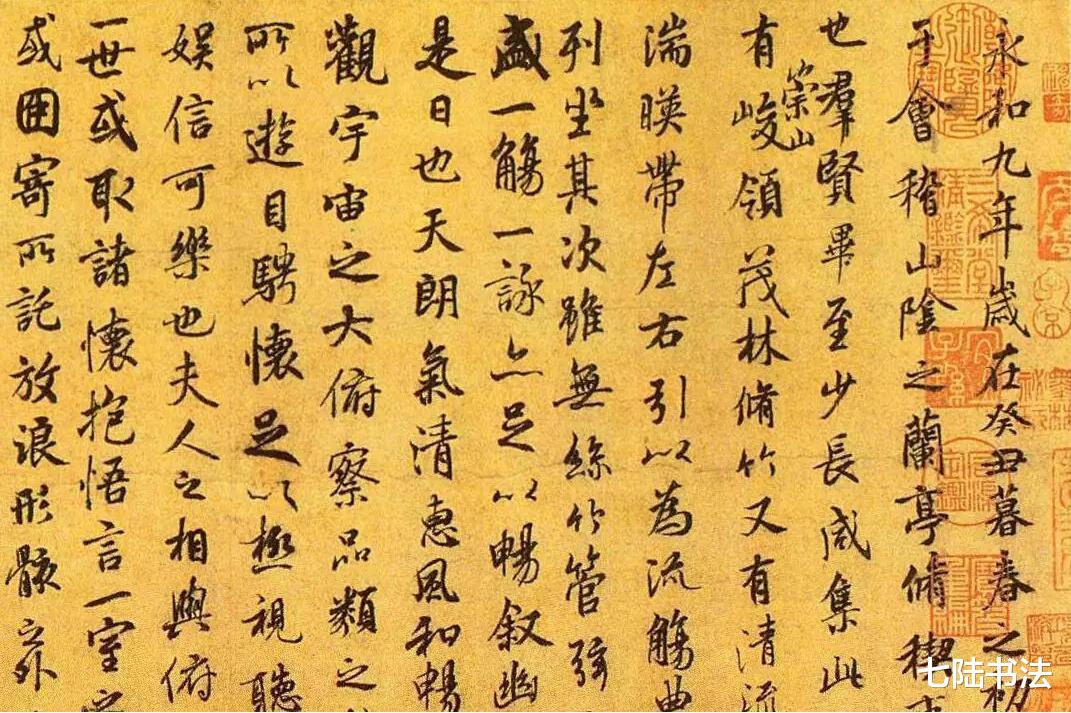

漢字經過長時間的演化,已經成爲具有特殊含義的抽象符號,很難再從自然事物中找到參照,這就決定了書法的學習無法像其它藝術形式那樣直接取法于自然,只能依靠臨摹前人的書迹,所以臨帖成爲書法學習的主要方式。

在漫長的中國書法史當中,湧現出很多優秀的書法家,創造了很多傳世佳作,同時也留下了很多刻苦臨帖的佳話,比如歐陽詢臥碑三日,俞和學趙幾可亂真,何紹基臨帖百遍等等典故,都揭示了古人學書時的刻苦精神。

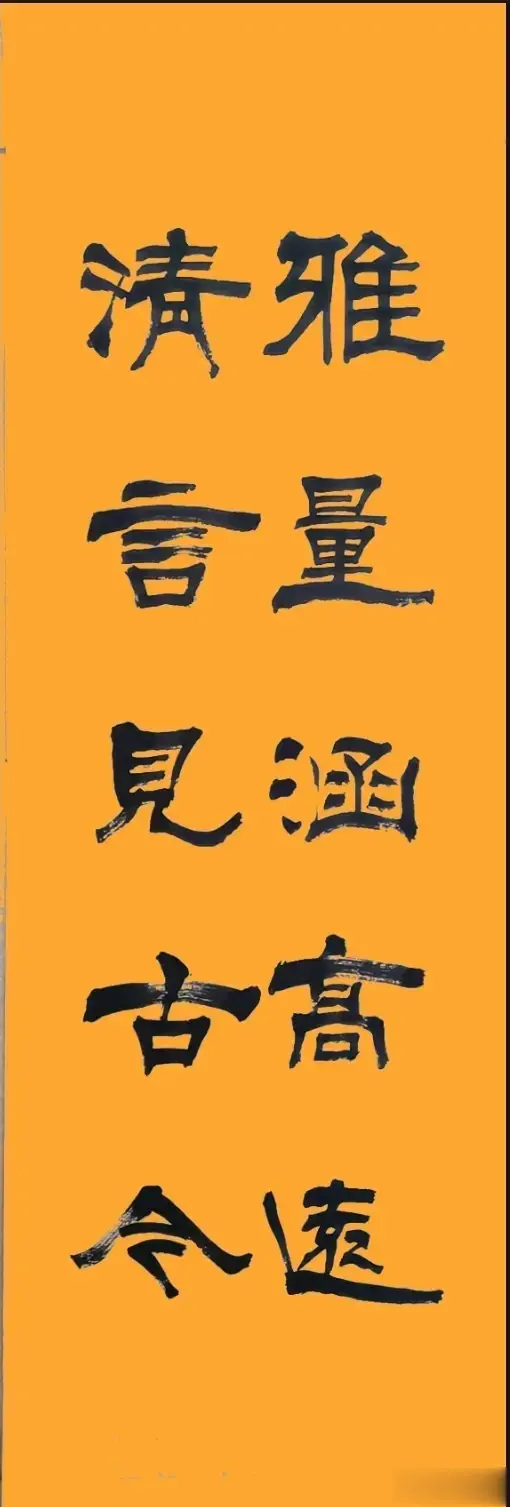

書法發展到今天,今人臨帖所下的功夫也不遜古人,盧中南先生就曾因臨帖造成視網膜脫落,而旭宇先生80多歲高齡依舊保持每日臨帖不辍,他們也通過刻苦學習達到了當代中國書法的頂級水平。

學習書法重視臨帖是一個毋庸置疑的道理,但是近幾年卻不斷有書法家從不臨帖,但是名氣卻很大的傳聞出現,這不免讓人對傳統書法學習方法産生懷疑,難道不臨帖真的也能成功嗎,這給那些苦于臨帖者帶來一點激動。

比如有人列舉了一些從來不臨帖的書法家,指出沈鵬、範曾、石開、劉洪彪等人都不臨帖,但是在書壇的名氣卻很大,進而得出凡是不臨帖的書法家創造力都很強的結論,借以證明臨帖並非學書的必要途徑。

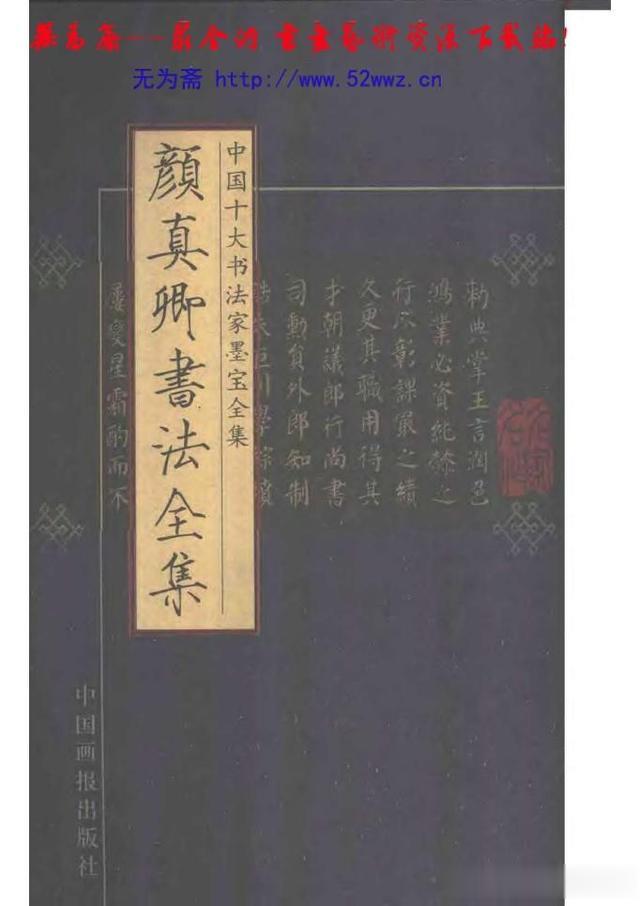

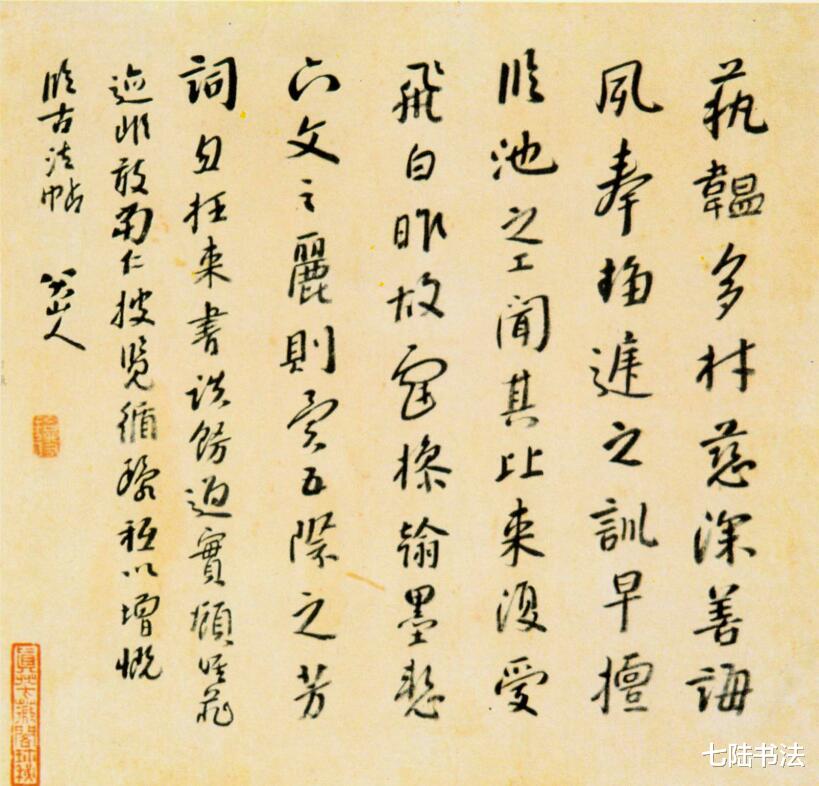

不過這些論據卻並不屬實,比如沈鵬先生出身書香門第,從五歲開始就拿毛筆寫字,臨習過顔柳,初中時已經開始學習草書,青年時做編輯疏于書法學習,但是始終堅持日常用毛筆寫稿,40歲以後開始大量進行書法創作,沈鵬先生絕非不臨帖而成功者。

劉洪彪先生曾自敘,幼時家貧也非書香門第,從友人那裏借的半本《九成宮》,如獲至寶反複臨習,後又偶得《多寶塔》,方知楷法有變,遂廢寢忘食日夜揣摩。劉洪彪先生在有限的條件下,依舊刻苦臨帖,方能有日後的成就。

可見這些書法家並非忽視臨帖,只是因爲他們的書法不拘泥傳統,因此不被人理解,才刻意編造他們不臨帖而成名的謠言。

不過這種謠言也與當代很多書法家的臨帖理論有一定的關聯,很多書法家都反對精准臨摹、反對死臨摹,這被人誤解爲不重視臨帖。

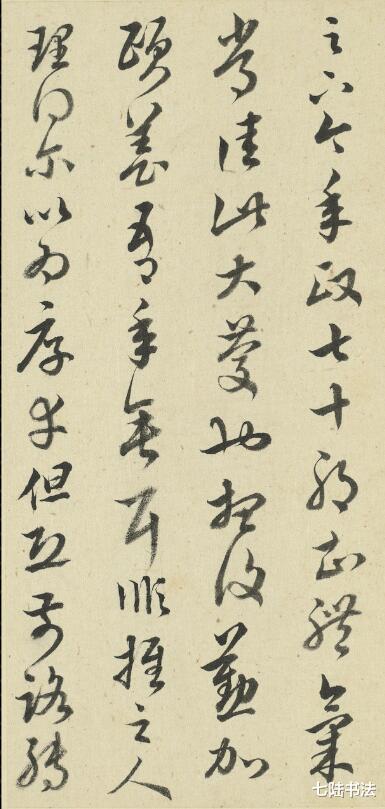

比如張旭光先生就曾表示臨帖不必太像,也不可能臨的完全像,因爲我們和古人在書寫的剛方面都不相同,怎麽可能臨的完全像,一定要懂得在臨帖的過程中有所收獲,否則臨的再像再多也沒用,終究不是自己的東西。

啓功先生、劉洪彪先生、曾翔先生、崔寒柏先生都曾不同程度的表達過類似的觀點,啓功先生甚至爲此對何紹基進行過批評,他說何紹基每帖必臨百遍,這種方法卻不可取,臨帖要懂得取舍,學到自己想要的就可以了,甚至有的帖看一遍就知道該用什麽了,那還有什麽必要非得費時間去臨。

這些觀點被很多人誤解爲臨帖不重要,進而催生了不臨帖也能成功的謠言,其實這些書法家都非常重視臨帖,但是他們並不是爲了臨而臨,而是要有意識的通過臨帖汲取營養,這種極具目的性的臨帖才是一種高效的學習方法。