4月的航天發射目錄中,神舟十八號載人飛船任務赫然在列,預示著新一輪的太空探索之旅即將拉開帷幕。

據“第一財經廣播”所披露的“酒泉衛星發射中心太空計劃”可以推測,在4月25日下午將進行神舟十八號的發射。

根據報道中的行程安排,4月24日—28日的目錄顯示,在4月25日下午,進行的活動是——參加出征儀式、發射,近距離見證火箭點火升空。

這也就是說,在4月25日下午,我們很可能將見證神舟十八號載人飛船點火升空。

另外,根據此前公開發布的軌道數據,也能知道酒泉衛星基地發射航天器的最佳“窗口期”,最近的時間節點可能會鎖定在4月25日時段。

盡管到了四月二十五日,具體的發射時間可能會根據發射窗口的調整而有所變動,但無疑,中國航天的這一重要時刻已經近在咫尺。

因爲1961年4月12日蘇聯空軍飛行員尤裏·加加林乘坐“東方一號”宇宙飛船從拜科努爾航天發射場起飛,隨後繞地球飛行了1小時48分鍾並安全返回,完成了世界上首次載人航天飛行。

于是在2011年4月7日,第65屆聯合國大會通過決議,將4月12日定爲國際載人航天日。

在浩渺的宇宙中,中國航天人的腳步從未停歇,載人航天的任務也一次次地成功執行。

最近的這些日子,我們除了即將迎來神舟十八號的壯麗升空,還將見證神舟十七號航天員的榮耀歸來。因爲我國采取的是在中國天宮空間站之中進行“在軌任務交接”,所以,先執行神舟十八號的載人發射任務,然後再迎接神舟十七號航天員的返回。

不過載人飛行向來都是一項充滿挑戰的任務,不論是神十八的發射,還是神十七的返回,航天員們都要面對很多的挑戰,除了需要很多的技術支持外,航天員自身也要克服各種危險。

在過去執行過的載人飛行任務中,都要爲航天員准備一樣重要的東西,那就是“航天員能量餐”。

比如我國的第一次載人飛行任務,神舟五號上天的時候,楊利偉就吃了航天員能量餐。

因爲在執行任務的過程中,存在很多風險,比如將發射的神舟十八號,一旦發射,在航天員脫離地球引力和達到第一宇宙速度之間的過程中,航天員身體要承受的壓力相當于八個人壓在航天員身上,會導致大量的消耗。

再比如將返回的神舟十七號,萬一航天員在返回時沒有在指定地點降落,也需要有食品來爲航天員補充能量,等待搜尋和救援。

爲了應對類似的意外情況,中國航天員科研訓練中心研發了航天員能量餐,解決了航天員在太空中“吃得有能量、吃得安全、吃得好”的問題。

所以最終設計出來的航天員能量餐營養豐富、能快速充能且體積小便于攜帶,還有抗疲勞的功能。

因爲按照航天標准生産,所以安全性也很高,不含防腐劑的情況下保質期達到了三十個月以上。

現在航天員能量餐的專利也轉讓給了民間公司,作爲可以普通人可以購買的商品,大家也有機會嘗一嘗,我國航天員吃的航天員能量餐是什麽樣的。

在神舟十七號航天員返回前,他們需要完成一系列繁瑣而重要的准備工作。

首先就是他們需要回收在軌産生的實驗數據,整理帶回來實驗成果,因爲這些都是科學家們進一步研究的重要資料。

同時,他們還需要整理艙內環境,爲神舟十八號航天員的到來營造一個整潔、舒適的工作環境。

最後臨走時他們還要對空間實驗室進行狀態設置,確保其能夠穩定運行,爲未來的太空任務提供有力保障。

而在返回東風著陸場的過程中,從調姿關口到火焰關口,從過載關口到著陸關口,每一個步驟都充滿了未知與危險。

最先面對的就是調整姿態的挑戰。

神舟十七號回來時,返回艙進入大氣層時必須精確控制自身姿態。

如果角度太小則無法進入,若角度過大,返回時可能因爲過載太大導致航天員傷亡,甚至因爲非防熱部位遭遇高溫高壓而燒毀。

其次就是要面對快速飛行時燃起的火焰。

飛船返回時與大氣的劇烈摩擦會産生上千度的高溫,返回艙再入大氣層時,要用特制防熱材料的艙底保持向前,起到“保護傘”作用,使艙內始終保持適宜的溫度,一旦出現問題,那後果不堪設想。而且在這個過程之中,還要經過通信中斷的“黑障”階段。

接著就是和發射時一樣,航天員都要面對自身過載。

因爲飛船高速進入大氣層時會産生巨大的沖擊過載,震動和噪聲,所以必須使過載限制在人的耐受範圍,即航天員承受的力量不能超過10倍自身體重。

最後就是要使得飛船平穩著陸。

返回艙下降到稠密大氣層後,回收控制系統開始工作,打開降落傘,進一步減速,著地前,著陸緩沖裝置工作,使返回艙以很低的速度實現軟著陸,保證航天員安全無恙。

解決上述這些問題我國早已經有豐富的經驗,比如此前在神舟十五號返回穿越黑障區的時候,據敦煌測控區指揮長介紹,他們采用“優化黑障區雷達跟蹤方案托底,完善多雲天氣下光學跟蹤策略求精”的總體思路,在雷達和光學兩個方面形成合力,圓滿完成了飛船在黑障區的跟蹤測量任務。

相信神舟十七號湯洪波、唐勝傑和江新林三位航天員,能憑借堅定的信念和過硬的技能成功返回祖國的懷抱。

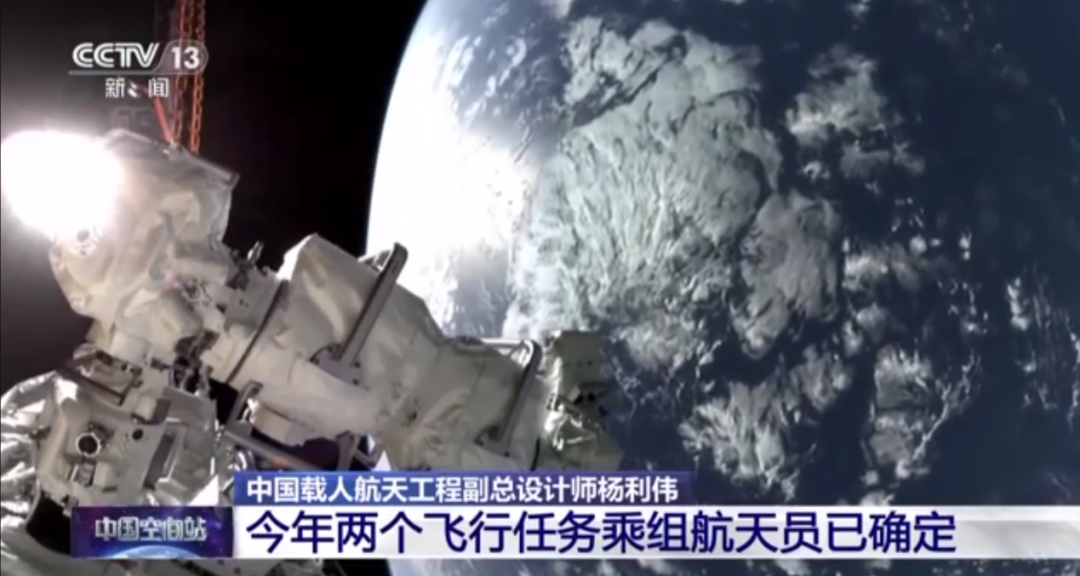

說到航天員,我國載人航天工程副總設計師楊利偉之前早已說明,今年的神舟十八和十九號兩個飛行乘組的六名航天員已經確定,不過按照保密要求,具體名單還得等到任務執行時再公布。

隨著時間的臨近,我們的目光都會再次聚焦,共同見證中國航天的輝煌成就。

我們懷著激動的心情,迎接即將到來的神舟十八號載人飛船的升空,以及神舟十七號航天員的平安歸來。

神舟飛天,逐夢星辰,讓我們共同期待激動人心的時刻,爲中國航天的未來發展送上最美好的祝願!