老橋著《湖山:張岱與他的美學世界》近日由廣西師大出版社出版。

晚明年代,群星璀璨,張岱無疑是其中最明亮耀眼的那一顆。三百多年後,以半生遍讀其著作、深受其影響的老橋,潛心追尋張岱的美學世界,從行旅、美食、戲曲等九個維度敘述、追憶張岱的日常生活。通過刻畫張岱的人生經曆,指出張岱美學觀念的形成有一個長期的過程,從五十歲之前身居世家的優渥安逸,到清兵入關、紹興淪陷後的顛沛流離,歸隱山林後潛心著述,終臻化境。讓我們跟隨老橋,沿著張岱昔日的足迹,踏西湖雪,沐秦淮月,擎龍山燈,過金山夜……在湖山之間,緩步穿行,逐一領略張岱傳奇一生的絕美風景。

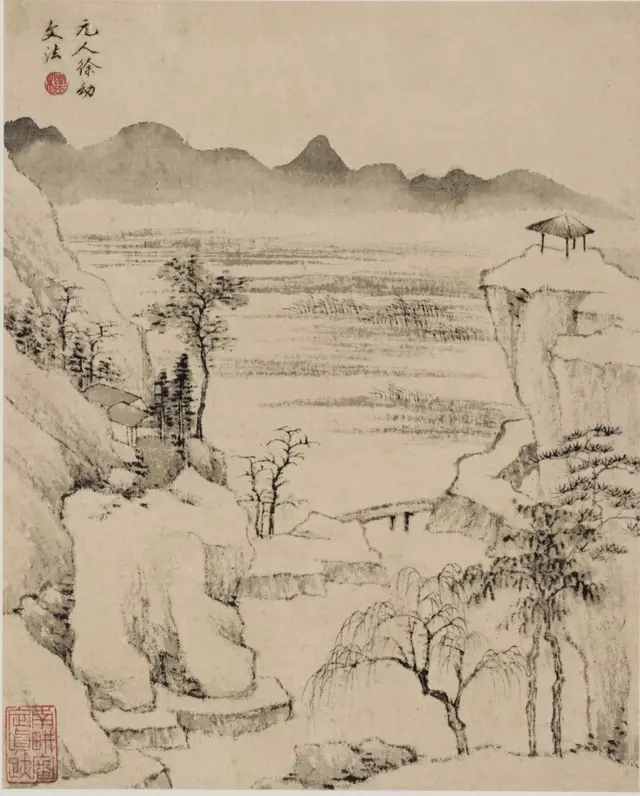

本書作者老橋,本名董聯橋,又號抱翁。晉人。自幼作畫習字,以古人爲師,求自然怡情,恬散淡之心。書擅漢隸、小楷而兼諸體,畫則悠遊于蟲草、山石、花鳥間。好美酒、香茗、美食、山水行旅,故別署半閑堂主。著有《半閑堂閑話》《觀自在》《花箋茶事》《四時之美:中國人的生活與風物》《逍遙遊》等。

學者袁學君說:“董先生的畫多是小品,追求一種天真爛漫、率性自然的風格,同時給人一種爽朗清新的感受。他的書法,五體皆備,隸書出自漢碑,古樸大氣。小楷字體瘦硬,巧而不拙,工而不板。他的行草書結體嚴謹,行氣舒朗有致。在整體和諧中求變化,下筆幹淨利落,尚意的同時也極見歲月累計的功力。總體來說,他的書法給我一種十分幹淨、清爽的感受。正如其人一樣,健康豁達,精神百倍。”

【精彩書摘】

序言·追尋張宗子的世界

老橋

二十世紀八十年代初的一天,我在單位圖書館的一角發現一本蓋著“大批判材料”藍色方形圖章的書,書名是《陶庵夢憶》,作者是明代張岱。書不厚,書皮已經有些破爛,滿是灰塵。好奇的我將書悄悄插進褲兜帶回了家。此時的我還沒有意識到,這位晚明才子張岱將影響我的一生。趁著夜深人靜,我一頁一頁地讀著,越讀越不願意放手,不知不覺中,窗外大亮。從此,張岱的書成爲我的“鐵枕頭”,幾十年沒有換過。

晚明時期是一個特殊的時期,此時的文人面臨著朝代的更叠,甚至是死亡的威脅,但是這一切來臨之前,他們沒有一點知覺。1627年8月,明熹宗朱由校去世,他的弟弟朱由檢,明朝最後一任皇帝繼位,改國號爲崇祯。第二年,也就是崇祯元年,朱由檢起用袁崇煥任兵部尚書,督師薊遼,以禦後金。當年陝西大旱,民不聊生,延安張獻忠、米脂李自成率民暴動,這場葬送明朝三百年基業的農民起義伴隨著崇祯皇帝的一生,直到他被推翻,自缢煤山。

明史專家吳晗先生曾在他的一篇文章《晚明仕宦階級的生活》中說道:“晚明仕宦階級的生活,除了少數的例外(如劉宗周之清秀刻苦,黃道周之笃學正身),可以用‘驕奢淫逸’四字盡之。”經曆了兩百多年的穩定政局,晚明的文人們享受著社會經濟帶給他們的閑逸。尤其江南地區,距離北方邊境很遠,邊境的緊張與日常生活幾無關聯,此時的他們無論當官或是隱居,都把中國文人的生活發展到了極致。這一時期,明代的詩文也得到了長足發展,給後人留下了許多文化遺産。縱覽蘇州、杭州、紹興地區文人們的活動軌迹,就可以看出在當時,“玩”是一種極爲盛行的生活方式,張岱正是其中最具代表性的人物。

張岱,一名維城,字宗子、石公、天孫,號陶庵、蝶庵、古劍老人、六休居士,山陰(今浙江紹興)人。祖籍四川綿竹,故常自稱“蜀人”。張岱生于明萬曆二十五年(1597),卒年說法不一,有六十九、七十余、八十八、九十三歲等說法。因有康熙二十三年(1684)所作《修大善塔碑》傳世,足可證明張岱至少是在八十八歲之後去世。《張岱年譜簡編》載,張岱享年九十三歲,有六子七女,並七個孫子。康熙二十八年(1689)張岱逝世,葬于山陰項裏預營之生圹。

張岱是明清之際的文化奇才與巨匠。從明末到近代,諸多文人名士對其贊賞不已,從他們留在張岱文集或序或跋的文字中,可以看出對他的極高贊譽。張岱不僅著作等身,對散文、詩詞、戲曲、園林、音樂、書法、收藏、美食的研究也達到一個時代的高度,還通曉天文、曆法、輿地、文字、音韻、經學、史學等。那個年代,群星璀璨,張岱憑其淵博的知識、深厚的學養,以及對喜愛之事的深度鑽研,跻身于大家之間。

張岱出身名門望族,家業厚澤,前半生是在繁華和享樂中度過的。豐厚的物質生活滋養了這位世家子弟的廣泛愛好和多項才藝。他在六十九歲時自撰的墓志銘中毫不掩飾地說:“少爲纨绔子弟,極愛繁華,好精舍,好美婢,好娈童,好鮮衣,好美食,好駿馬,好華燈,好煙火,好梨園,好鼓吹,好古董,好花鳥,兼以茶淫橘虐,書蠹詩魔。勞碌半生,皆成夢幻。”喜歡一件事不難,常人多有傾心之事,難得的是張岱能玩到極致。“懂生活,會生活,生活與美,與藝術乃至學問密切相關。吃能吃出文章、學問,玩能玩出名堂、藝術。”著名明代文學研究專家夏鹹淳如是說。

不過,他這個絕世玩家也是由家庭背景所造就的。因爲要想玩出點名堂,不僅需要雄厚的經濟實力,還得有寬裕的閑暇時間。有人說,科技是忙出來的,文化是玩出來的。細觀今日的文化遺産,很多都是當年有閑財、有閑時的纨绔子弟玩出來的。他們懂得生活,也能在生活中有所發現。只要喜歡,樣樣在行,件件求精。張岱家學淵源,從他的祖父到父親、叔父,再到他這一輩,都是玩出來的生活美學家。

張岱喜歡美食,吃遍江南。“越中清饞無過余者,喜啖方物”,其詠方物詩三十六首,分別詠贊三十六種蔬果美味,堪爲一絕。“遠則歲致之,近則月致之,日致之,耽耽逐逐,日爲口腹謀”。此句讀來頗有同感,今日交通便利,爲美味佳肴,甯可飛一趟,不惜費用的大有人在。張岱有大量詩文,細致描寫鍾愛的美食,從食材産地到烹饪技法,再到口感品相,句句皆專。張岱對祖父張汝霖與朋友合著的《饔史》四卷作了修訂並爲其寫序,而成《老饕集》,使美食成爲一種學問,成爲生活美學的一部分。

張岱喜歡茶,自稱“茶淫”。他對茶的種植、采摘、制作、存儲等都有很深的研究,對産地、水源、工藝有很高的鑒別能力。難怪南京著名茶人闵汶水視他爲忘年知己。他和三叔張炳芳自制的蘭雪茶名滿當地,多有人炮制。張岱對茶的愛延續了一生,即使後來逃逸到山裏隱居,喝不到好茶,猶記得當年“蘭雪”的縷縷沁香。從《陶庵夢憶》關于茶的散文中,可以領略張岱對茶的研究、鑒賞水平,重要的是,他對茶的描述絕不同于其他作者教科書式的講解,嚼之無味,讀之欲眠。張岱把對茶的認識帶進人物、故事和環境,使人讀來耳目一新,興味濃濃。《闵老子茶》就是人物、情結、知識、趣味兼備的一篇美文。

張岱喜歡戲曲,家中三代延續,辦家班,教新伶,一茬一茬,換了很多名伶,他也成爲名震地方的總教。在《陶庵夢憶》中,他寫了二十幾篇和戲曲有關的文章,從編劇到角色,從伴奏到曲譜,從布景到燈光,從戲台到樓船。僅僅《冰山》一出戲改編的速度之快,就把兖州的劉守道驚得目瞪口呆。更要緊的是,他在演員中享有很高的聲望,從來沒有把演員當作下人。他們之間的感情和信任促使他們在戲曲創作上共同合作,將斯時的戲曲水平提升到了相當的高度。

張岱喜歡行旅。“余少愛嬉遊,名山恣探討”,《陶庵夢憶》中,關于行旅的文章竟占三分之一。他的行旅小品文絕不是一般意義上的遊記,他所觀察的角度和捕捉的細節,往往人所未見。雖然喜歡行旅,但他的旅行範圍並不廣遠。從他的文章中可以看出,他絕對受不了徐霞客那樣的艱苦旅行,也不會寫厚厚的遊記傳世。他鍾愛的方式與衆不同,前往某地,寥寥百字,便生動記下其環境、民風、所訪諸友、所感諸事,且語言诙諧,讀來令人身臨其境。盡管是遊記,他也是把人物作爲主角,別人在賞月,他在觀察賞月的人,別人在春遊,他在捕捉春遊人的內心世界。即使名勝之地,他也會通過人的行爲表現美的景致。一生之中,尤愛杭州,有文記載的就達十一次,他對杭州似乎比家鄉紹興還要熟悉。讀《西湖夢尋》,感覺到的是不一樣的杭州。

不一一列舉張岱鍾愛之事,張岱美學觀念的形成有一個長期的過程,從五十歲之前身居世家的優渥安逸,到清兵入關、紹興淪陷後的顛沛流離,歸隱山林後,終臻化境。這個自認學識完全可以應對科考的學子,爲了家族榮光,也曾應試,但始終與功名無緣。後來,他看厭了八股這個“勞什子”,決定放棄科考,但並未因放棄而萬念俱灰,而是專心致志地沉迷于自己的愛好。他記風俗,察人情,訪名勝,賞山水,結交名士異人,悠遊于文學藝術之中,發奮著書,留下了許多傳世的生活美學知識。我們慶幸的是,如果張岱成了一位縣令、一位州官,我們今天恐怕讀不到這麽多優雅的詩文,賞不到這麽多令人眼前一亮的好玩意兒。

因爲喜歡張岱的文章,我讀遍了他傳世的所有著作,從中看出張岱的文化素養與其家族有著千絲萬縷的聯系。清兵入關那一年,張岱人生正好過半——有的資料說是四十八歲,有的說是五十歲,前半生錦衣玉食、奢華繁缛,後半生饑寒落魄、形如野人。

張岱留下的著作中最值得稱道的是《陶庵夢憶》《西湖夢尋》,其他如《夜航船》《琅嬛文集》等也堪爲佳作。最使人驚歎的是,他用八年時間完成了《明史》的寫作。此時的他已是一介布衣,在那個饑寒窮困、信息極度閉塞的年月,經曆了什麽樣的煎熬,就不得而知了。我們今天讀到的有著強烈晚明風格的張岱散文,以及文章記載的各類文化生活的細節,文字是那麽簡練幹淨,描述是那麽細微精致,人物是那麽活靈活現,以至于我今天的文字不免受到他的影響。

張岱一生最欣賞的人,遠有陶淵明、蘇轼,近有徐渭、袁宏道。徐渭與張岱是同鄉,張岱雖沒有見過他,但其祖上曾經與徐渭有深交。袁宏道是湖北公安縣人,其兄弟三人皆爲明朝著名文學流派“公安派”的領袖人物,彼時袁宏道的文章已是名滿天下。袁宏道最初看到徐渭的詩集,驚呼不已,寫了長文《徐文長傳》,對其贊譽有加。不能不說,張岱的文風受到徐渭及公安派的影響。

生活中既有美也有醜,當你總是在生活中發現和尋找美的時候,你的心情一定是愉悅的,充滿期待的。張岱對生活之美的極致追求,好奇自然是重要的動力,但也離不開生活圈子的耳濡目染,諸如二叔張聯芳的收藏和鬥雞、三叔張炳芳的制茶。張岱親自實踐,練就了他的鑒賞本領。追求極致是他的目標,他並不是喜歡一種兩種,淺嘗辄止,而是對所有好玩的都要涉獵,靜可著書、賞畫,動可狩獵、鬥雞,無所不能。近現代如袁克文、張伯駒、王世襄等人,亦承其遺風,玩出了中國文化的細節。張岱的審美觀念滲透了生活的方方面面,衣食住行,吃喝玩樂,琴棋書畫、曲詞歌舞、行旅山水,他的文章體現了生活的美、文字的美,使他的美學思想在今時今日,得以延續和實踐。美國漢學家史景遷在他的著作《前朝遺夢》中說:“直到接觸到張岱的《陶庵夢憶》,我明白我已經找到方向,能幫助我去思索四百年前的生活與美學。”

研讀張岱的美學思想後,我有一個發現,就是他與蘇東坡有某種驚人的相似。第一,東坡與張岱都喜歡陶淵明,兩人都曾經寫過《和陶集》,陶淵明的隱士思想對曾經有過重大磨難的兩人來說,影響都很深刻,盡管生活窘迫,依然向往精神的自由與愉悅。第二,東坡與張岱都對生活保持樂觀的態度。越是艱難之時,越能體現出其性格的頑強,對時事的豁達,對人事的寬容。第三,東坡與張岱都對所愛之事保持濃厚興趣與高度專注。東坡對美食、書畫、詩文、行旅,無一不精,對張岱有較大的影響。除了陶淵明以外,兩人都喜歡唐代的白居易,其詩文都受其影響。

我認爲,性格雖然決定命運,但性格不完全是天生的,它與個人的經曆有著重大的關系。兩人的性格在某種程度上,是一種跨時代的契合。當年東坡外谪海南,也有“老死海南村”的打算。但是面對荒蠻的環境、難以下咽的食物、屈辱的待遇,仍然能頑強地活下去,樂觀豁達,堅忍不拔,這就是東坡性格。唐代的李德裕,同朝的寇准、趙鼎等人困死在貶所,差別就在此。張岱也是如此,清兵入關改變了命運,由繁華到衰敗,由富足到窮困,這樣的落差也不是每個人都能承受的。夏鹹淳先生說:“逢年過節,箪食瓢飲,粗米薄醨,岱也不改其樂。豁達樂觀、诙諧幽默是張岱處貧困而不改志節、不辍筆耕,最終在品格、學問、文章諸方面達到一生光輝頂點的一個原因。也是他得享高壽的一個秘訣。”不是說張岱怕死,而是他活下去自有他的道理。

明朝覆亡後,張岱的諸多親朋,紛紛選擇跳河、絕食、自缢,走上了人生絕路,而他始終認爲自己還是明朝人,有諸多使命沒有完成,要爲了明朝繼續活著。在《自爲墓志銘》中,他言明自己的身份仍是明朝遺民。那時的他懷著國破家亡的無限惆怅,給自己寫下一生的注解,“任世人呼之爲敗子,爲廢物,爲頑民,爲鈍秀才,爲瞌睡漢,爲死老魅也已矣”,大約想不到,此後他還有漫長的余生,要在飄搖中確認堅持的意義,直到鲐背之年。穿越無盡長夜,三百多年後的今日,我掩卷輕歎,幸得他堅持,我才未錯失這位絕世之才、終身知己。

記者:錢歡青 編輯:錢歡青 校對:楊荷放