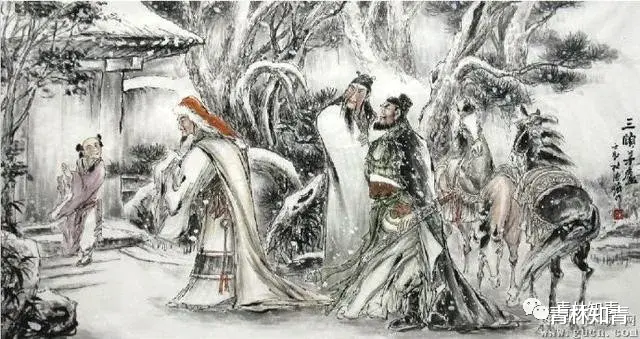

寫諸葛亮是最難寫的,他在國人的心目中是智慧的化身,忠貞不二,鞠躬盡瘁,其人格魅力當獨步天下,一部《三國演義》將他在人們的心目中,撥到了無限高的地步,加之曆代文人墨客的歌詠,以及那絕世鴻文“出師表”,使諸葛亮偉岸的形象深入人心。

學曆史看重的是正史,其它的只能作爲參考,那麽作爲正史,《三國志》是可信度最高的,在前期,諸葛亮的功績和戰略高度,肯定是一大亮點,但在後期我卻有點暈忽了,我是一直沒弄明白,在魏蜀吳三國中,這蜀是最爲弱小的,緣何一直要北伐北伐的,以卵擊石,自取其敗。

大家都知道這三國指的是魏蜀吳,但卻很少有人覺得,這三個國家的名稱其實是有些怪怪的,魏和吳是延自開始的魏王和吳王而建的國號,是一個國家的名稱,而這蜀卻怎麽看都是個四不象,它是一個地域名稱,而不應該是一個國家,劉備稱帝時,用的國號是“漢”而不是蜀,也就是說,比較合理的稱呼應該叫“蜀漢”才對吧。

既然叫“漢”,那麽肯定是以漢家正統自視,其它都屬“僞”之範疇,當伐而滅之,這是諸葛亮至死不渝的方針,也是他的夙願,更是他報答劉備知遇之恩的體現,然而,後期三國鼎立中,這蜀是最弱的,卻在八年中六出祁山,堅持北伐,把個國家弄得來民疲民窮,怎麽說都有些不識時務的感覺。

北伐能否成功,諸葛亮也是沒有把握的,他在給劉禅的上言中也說道:臣只有“鞠躬盡力,死而後已,至于成敗利鈍,非臣之 明所能逆睹也”,打無把握之戰,按說不是諸葛亮的風格,那爲何還要明知其不可爲而爲之呢?清人劉獻廷給出的理由我認爲是最爲合理的:“孔明之出祁山,以攻爲守者也,隆中已知天下大勢終于三分矣,而出師不已者,不如此,欲求三分不可得也。譬之弈棋,能侵入始自治,否則坐而待之耳”。

這也就是說,這北伐乃是無奈之舉,不如此,即使想維持這三國鼎立的現狀都是不可能的,攻,或許有成功之希望,守,只能是坐待國亡。時間拖得越久,兩國的國力差距越大,所以,這就是諸葛亮頻頻北伐的根本原因。

對于北伐,蜀中盡管劉禅全力支持,但卻也是勉爲其難的,心中也是充滿著怨恨,從諸葛亮死後不准立祀祭拜就可見一斑,繼任的蔣宛、費袆在其死後立即停止北伐,取守勢也說明當時的大勢。

“三顧頻頻天下計,兩朝開濟老臣心”,杜甫的一首《蜀相》爲諸葛亮贏得多少同情的清淚,但諸葛亮後期的失誤卻也是相當明顯的,首先是在用人方面,他身爲手握軍政大權的重臣,事無巨細必躬親爲之,沒有選拔人才和發揮盡人之能,事事插手,件件操心,這實際上是極不正常的理政方法,從而也造成了“蜀中無大將,廖化爲先鋒”的局面。蜀漢集團由曾經的人才濟濟到後期的人才凋零,注定了蜀漢的滅亡。

在治理國家方面,他只能做到以律已來服衆,只想以自己的表率作用來影響臣民,其實,這除了個人的品格得到大家的認可外,其它並無多大效果,想要讓大家見賢思齊,怕是太想當然了,因此,在諸葛亮生前尚能憑個人威望對朝野有震懾之作用,一旦離世,整個蜀中便離心離德,文武對立,幸而那被誤讀千年的劉禅還有點能力,大權在握後,立即調整了諸葛亮的政策,推行自己思之已久的治國方略,從而使這蜀漢又逐漸地恢複了元氣。

作爲一個外來政權,想在這異地長治久安,那是很不容易的,三國時期最突出的矛盾是軍閥和門閥的矛盾,也就是外來強權同士族的矛盾,這點劉備看得是很清楚的,大家都知道劉備托孤是托于諸葛亮,其實不然,托的是諸葛亮和李嚴,李是蜀中士族的代表,劉備是想重用這兩人來平衡蜀中之勢力,以保蜀漢能長治久安,乃至于恢複大漢。但後期的諸葛亮打壓李嚴,獨攬大權,從而造成外來勢力同地方勢力的尖銳矛盾,隨著劉備帶來的老臣漸漸老去,外來勢力逐漸衰弱,最終也就難逃覆滅的結局了。

我們崇拜諸葛亮,不僅要學習他的優秀品質、也要從他的錯誤中汲取經驗教訓,這大概就是所謂的“前事不忘後事之師”吧。

史家對諸葛亮的評價一直是很高的,但也有不少不同的聲音,其中當數宋司馬光爲最:“諸葛亮自負才能,逆天而行,自取敗之也”。對此我是不太同意的,諸葛亮後期是有很多的不足,但有很多事也不是靠他一人之力能完成的,有點象張孝祥在《六州歌頭》中所說的那樣:“殆天數,非人力”。也許,最懂得這諸葛亮的還是諸葛亮的好朋友司馬徽:“臥龍雖得其主,不得其時”。此言我深以爲然。