在閱讀此文之前,辛苦您點擊一下“關注”,既方便您進行討論和分享,又能給您帶來不一樣的參與感,感謝您的支持。

1977年,賦閑在家多年的陳雲即將被重新調入中央工作,不料這一決策卻遭到了一些人的反對。在關鍵時刻,身爲國務院財貿領導小組組長的姚依林說道:

“我們必須要用陳雲,當年的老幹部,如今就剩下他一個了。”

究竟是什麽原因,讓姚依林說“如今陳雲就剩下一個了”?陳雲後來是如何被調入中央,重獲重用的?

爲什麽姚依林說,就剩陳雲一個了1977年,身爲國務院財貿領導小組組長的姚依林,竭力推薦陳雲重新選入中央。姚依林說道:“當年的老幹部,就剩下陳雲一個了。”究竟是什麽原因,讓姚依林說出這樣的一番話?

原來,姚依林所說“當年的老幹部”,指的是1956年我黨第八屆全國代表大會後誕生的五位我黨副主席。中共八大召開後,我黨從黨內民主的百年大計出發,設立中央委員會副主席一職,並由多人擔任。

毛主席說道:“1956年後,共和國已經進入社會主義社會,在國家即將開展大規模的經濟建設之際,副主席能夠協助主席,對國家的大規模經濟建設進行統籌把關,自然是多多益善。”

在毛主席的倡議下,共和國最初一共設立了四位副主席,這四人分別是:當時擔任國家主席的劉少奇、擔任國務院總理的周恩來、位列軍中十大元帥之首的朱德和在軍隊中十分有威望的林彪。

這四人在國家的經濟建設和國防建設中,都做出過不可磨滅的貢獻,同時扮演著不可或缺的角色,讓這四位身經百戰的老革命幹部擔任副主席一職,堪稱實至名歸。

然而,就在副主席的職務即將塵埃落定之際,周恩來、鄧小平等人忽然向毛主席提出了一條建議,說如果設立副主席的職務是爲了推動國內的大規模經濟建設,就非要再選一個人不可,這個人就是陳雲。

陳雲自革命戰爭時期,就開始負責統籌掌管革命軍隊的財政工作。新中國成立後,他更是和薄一波一同制定了推動共和國經濟建設的一五計劃,在新中國成立之初的經濟建設中,陳雲確實有著難以磨滅的功勞,讓他擔任副主席這一職務,合情合理。

在周恩來、鄧小平的多次建議下,毛主席最終決定,在原來四位副主席的職務上,再補充一位副主席,這個空出來的副主席職務,就由陳雲擔任。

劉少奇、周恩來、朱德、林彪和陳雲這五位我黨八大選舉出來的副主席,在共和國60年代的經濟建設和發展中,起到了重要的推動作用。

遺憾的是,劉少奇在1969年便溘然長逝,林彪于1971年殒命異國他鄉,周恩來、朱德先後在1976年因病逝世,八大期間選舉出來的副主席,自然就剩下了陳雲一人。

時間到了1977年,曆經風雨的陳雲,自然成爲了我黨中幾乎是最有資曆的一員。此外,十屆二中、十一屆一中選舉出來的副主席,他們的經濟建設經驗也遠不如陳雲豐富。在共和國即將迎來改革開放的十字路口,想要找一個人來爲共和國的經濟建設掌舵和把關,就非陳雲不可。

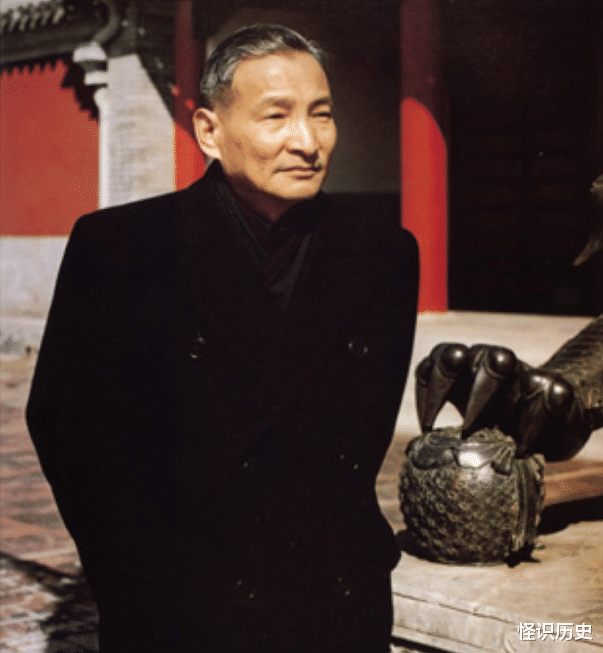

陳雲爲共和國的經濟,做出過什麽貢獻1977年,在共和國面臨改革開放的十字路口之際,姚依林強烈建議陳雲複出,認爲共和國要進行改革開放的事業,就非陳雲不可,因爲在1977年,陳雲是共和國在經濟建設領域首屈一指的“第一人”。那麽,陳雲在曆史上究竟爲共和國的經濟建設做出過怎樣的貢獻呢?

陳雲家境貧寒,自幼便在商務印書館做了一名會計學童。民國年間,商務印書館是長三角地區的第一出版商,陳雲在商務印書館做會計學童的這段經曆,爲他日後主持革命軍隊和共和國的經濟建設奠定了堅實的經驗基礎。

在陳雲被調入中央蘇區後,他就憑借著自己在商務印書館擔任會計學童的這段經曆,全盤負責起了共和國的經濟建設,因此陳雲一度被人稱爲革命根據地的“鐵扇子宋清”。

在解放戰爭爆發後,陳雲在經濟建設方面的工作經驗爲東北野戰軍取得前線作戰的勝利取得了不可磨滅的貢獻。

解放戰爭爆發後,陳雲被調往東北,主持東北革命根據地的經濟建設工作。在此期間,陳雲積極推行了東北地區的土地改革,並且在蘇聯的協助下,接管了諸如哈爾濱等大型東北城市,積極推動複工複産,讓哈爾濱等東北地區的工業大城市成爲了東北野戰軍穩定的物資補給大後方。

隨著東北地區的解放,第四野戰軍在林彪的指揮下殺入山海關,打遍了共和國的大江南北。隨著上海的解放,接管大城市工作經驗豐富的陳雲與陳毅一起被調往上海。

雖然國民黨的勢力已經從中國大陸撤退,但是國民黨在撤退中國大陸之前,不僅部署了大量暗中破壞的敵特分子,而且還蓄意濫發貨幣、搬運金銀,試圖以此徹底擾亂中國大陸的經濟。

蔣介石留下敵特分子在上海市開展的經濟破壞行爲,造成了長三角地區糧食價格、棉花價格的飛漲,同時還伴隨著大量的銀荒和惡性的通貨膨脹。面對著前所未有的經濟危局,陳毅和陳雲兩人決定,要替共和國打贏這場“米面之戰”和“銀元之戰”,鞏固來之不易的革命勝利果實。

然而,想要打贏這場規模空前的經濟戰爭,也絕非是容易之事。經濟戰爭不同于軍事戰爭,黨不能采取強硬的手段進行幹預,每一步棋都事關國計民生,是一場和“看不見的手”的較量。

如何采用溫和的方式,盡可能地讓共和國的糧食和棉花價格回歸到穩定狀態,這成爲了擺在陳毅、陳雲兩人面前的一道難題。

陳雲經過再三思慮後,決定從盛産糧食和棉花的四川,往上海等長三角地區調撥資源。陳雲敏銳地意識到,上海的糧食價格和棉花價格之所以居高不下,很大程度上就是因爲糧食和棉花資源短缺,加上一些別有用心的商人囤貨居奇,自然就會導致糧食、棉花價格飛漲的問題。

糧食和棉花作爲人們生活的必需品,這兩樣物品的價格下降,勢必會很大程度上緩解當時的通貨膨脹難題。

事實證明了陳雲判斷的敏銳性和精確性,在鄧小平不遺余力的支持下,大量四川的糧食和棉花被調往上海,上海之前居高不下的糧食和棉花價格得到了很大程度的緩解。

眼看糧食價格和棉花價格趨于下跌,一些害怕虧本的商人更進一步兜售自己手頭的糧食和棉花。隨著一些不法商人在兜售行爲中露出馬腳,他們中的一些惡劣分子也迅速被共和國繩之以法,到1949年新中國成立前夕,長三角地區的米面之戰就已經取得了基本的勝利。

米面之戰的勝利,爲日後我黨取得銀元之戰的勝利奠定了基礎。在蔣介石撤退中國大陸之前,大量濫發法幣,導致國統區出現了惡性的通貨膨脹。

與此同時,蔣介石在撤退中國大陸前夕還派遣運輸船運走了大量的金銀等貴金屬,使中國大陸國統區的經濟狀況更進一步惡化。

面對新解放區惡性通貨膨脹的局勢,陳雲當機立斷,立即上書中央建議確立一套新的法幣系統,用新的貨幣來及時兌換掉蔣介石發行的金圓券,重新確立貨幣信用體系。國家還應當立即設立中央銀行,對金銀等貴金屬進行回流政策,以此來確保新貨幣的穩定和信用。

在陳雲的一番建議下,我國的人民幣信用系統得以迅速建立,這爲日後共和國的經濟發展奠定了基礎。

“米面之戰”和“銀元之戰”的勝利,並不是陳雲在共和國進行經濟建設過程中唯一的貢獻。20世紀60年代,共和國的經濟建設再次面臨著前所未有的挑戰,無論是農業還是工業生産,共和國在當時都面臨著欠收的困境。

在經濟不景氣的情況下,許多人民都不願意花掉自己手中的錢,從而導致了當時國民經濟無法充分回流運轉。在陳雲的建議下,中國積極利用從蘇聯、古巴兩國進口的食糖來制作高檔糖果和巧克力,並乘著新年之際積極發售。

很快,遼甯等地的糖果就被銷售一空,共和國憑借著曆史上的這次“糖果熱”,迅速彌補了瀕臨虧空的財政,並且將這筆財政迅速投入到共和國的大型公共基礎設施建設當中,從而讓國民經濟重新積極運轉起來。

縱觀陳雲在共和國成立後的種種傑出表現,毛主席稱贊他是“新中國最會搞經濟的人”,這一稱號陳雲著實當之無愧,這也正是爲什麽姚依林堅持推動陳雲複出的原因。

究竟是什麽原因,阻止了陳雲的複出既然陳雲在共和國的經濟建設曆史上,爲共和國的經濟發展做出了這麽大的貢獻,那究竟是什麽原因,讓陳雲一度被免除了職務,在複出時也依舊困難重重呢?

這和陳雲在20世紀60年代向國家提出的一條經濟建設建議有關。20世紀60年代,在共和國的經濟面臨挑戰之際,盤踞在台灣寶島上的蔣介石政權蠢蠢欲動,他想要借助這次機會,一舉反攻大陸,重新確立起國民黨的反動統治。

共和國東南國防的異動,引起了中央領導人的高度警惕。當時身爲副主席的陳雲向共和國建議,在考慮到共和國經濟面臨嚴重挑戰,尤其是農業在當時的發展不容樂觀的情況下,可以考慮確立實行“包産到戶”制度。

也就是將人民公社的土地分配給農民自己個體來耕種,如此一來既能夠提高農民生産的積極性,同時也能讓農民更有決心拿起武器,保家衛國,捍衛革命的勝利果實。

陳雲的這條建議,本來得到了毛主席的認同:畢竟這種“包産到戶”的制度最早可以追溯到井岡山土地革命時期,而且事實證明包産到戶確實能夠充分調動農民的積極性。

但一些別有用心的人,斥責陳雲這是“開倒車”的行爲,給陳雲扣上了一頂“右傾”的帽子,後來這些輿論逐漸發酵,成爲了影響陳雲複出的原因之一。

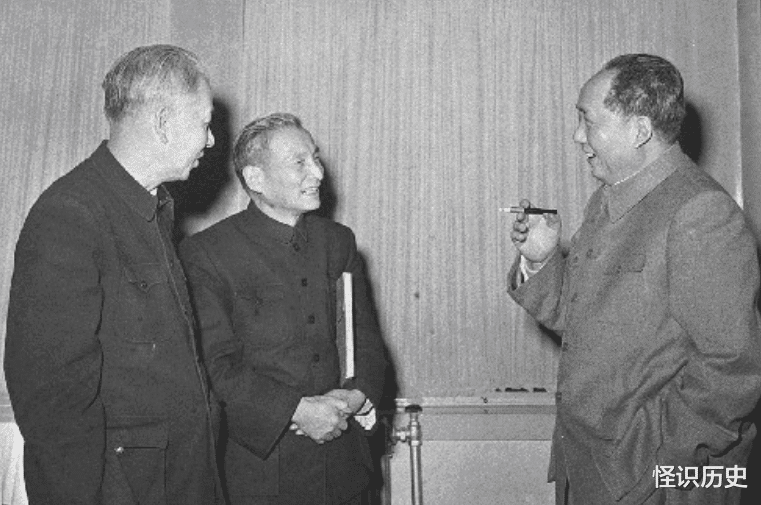

不過,隨著1977年真理問題標准大討論的開展,毛主席思想中“實事求是”的思想路線被重新確立,人們對陳雲的看法逐漸因此有了改變,陳雲在這次思想解放的潮流中,重新獲得了客觀、公正的評定。

隨著1978年十一屆三中全會的召開,陳雲徹底再度複出,成爲了協助鄧小平推動改革開放事業的左膀右臂!