關于中國古錢幣的起源,這是一個既簡單又複雜的問題。曆史學家認爲應該從中國有商品交易的第一天談起;考古學家認爲應該從中國神農冢下的第一缽谷粟談起;錢幣學家則認爲應該從中國最古老的貨幣——夏商時的天然貝殼談起。

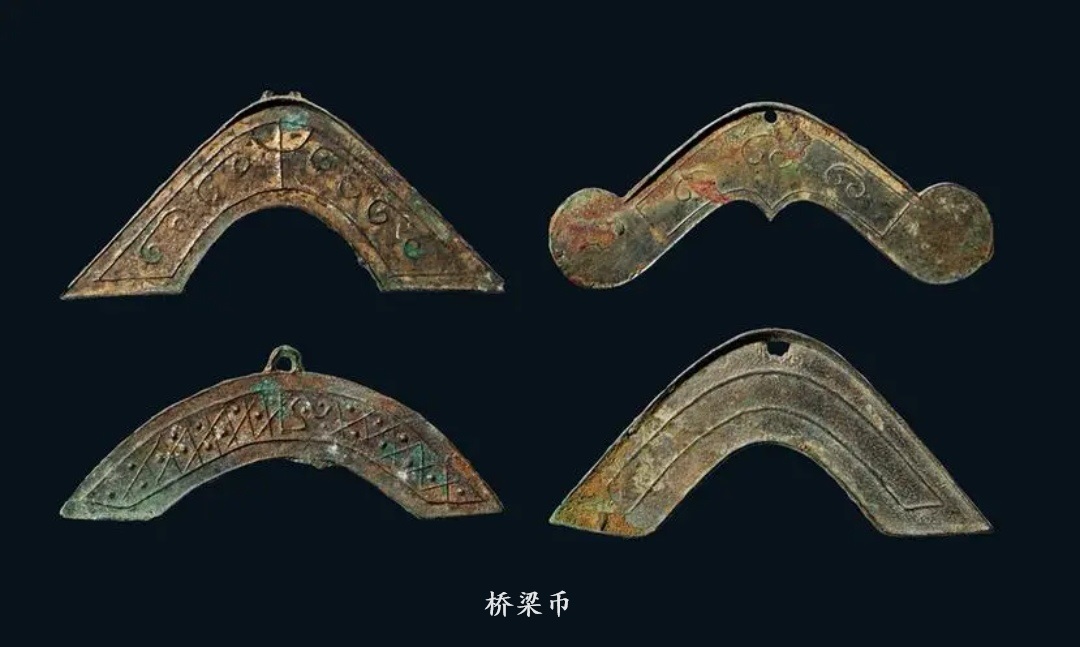

從古文獻來看,商朝末年出現了銅質仿貝貨幣。進入西周時期,北方、東方和南方地區根據各自特點,發展出各具特色的貨幣體系,如布幣、刀幣和蟻鼻錢等。很顯然,這些貨幣體系的形成與中國三大地域文化——中原、齊魯和楚文化——是密切相關的,同時也反映出各區域文化的多樣性。

中國古錢幣承載著深厚的文化內涵。在原始社會,人類的生産僅能維持生計。但是,隨著生産力的提升,剩余的勞動産品也日益增多,促使部落之間以物易物的發生。隨著物品交換的多樣化,交易難度也隨之增加,因此,一種常用于交換的物品逐漸充當了等價物的角色。

從考古發掘來看,不同時期和地區的等價物如牲畜、皮革、象牙、貝殼和農具等,這些物品雖具備貨幣的特征,但並不符合貨幣的標准。因爲,貨幣應具備耐久性、便攜性、充足性、普遍性、可分割性和價值穩定性等特點。因此,只有海貝、龜殼、蚌珠等少數物品才能被視爲原始貨幣。其中,海貝最具貨幣條件,使用範圍更爲普遍,使用時間也更爲悠久,所以,世界各民族幾乎都用過貝類作爲原始貨幣。

貝幣是中國最古老的貨幣之一,其使用曆史可追溯至夏朝。如西漢學者桓寬在《鹽鐵論·錯幣》中提到:“夏後以玄貝,周人以紫石,後世或金錢刀布”。除了玄貝,我國古文獻還記載了其他作爲貨幣使用的海貝,如子安貝、大貝、紫貝等。

貝幣是商周時代的主要貨幣,西周青銅器銘文中的“用貝十朋又四朋”記載表明,當時的貝幣以“朋”作爲計量單位。關于一“朋”具體含多少貝,學術界存在不同觀點,有認爲是二貝、五貝或十貝。著名學者王國維認爲五貝爲一系,兩系構成一朋。郭沫若先生在研究殷墟墓出土海貝後,也支持十貝爲一“朋”的觀點。

從近十幾年的考古發掘來看,十貝爲一“朋”的說法具有一定的可信度,但這一說法並不完全適用。從考古資料來看,西周時期的小型貨貝確實是十貝爲一“朋”,而在殷商時期,大型貝類以每“朋”來計算的則少見。因此,貝幣的計數單位“朋”的具體數值在不同時期、不同類型、不同大小的貝幣中有明顯差異。

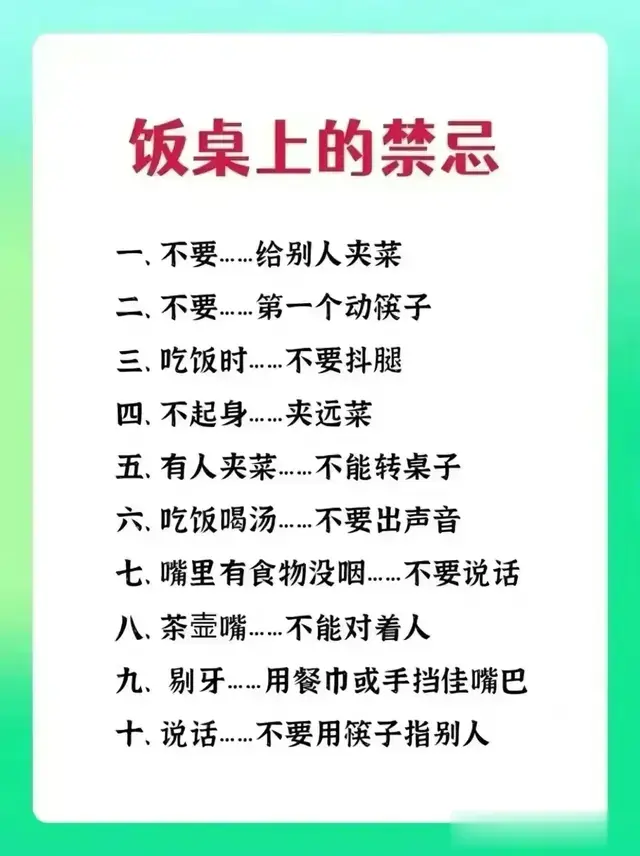

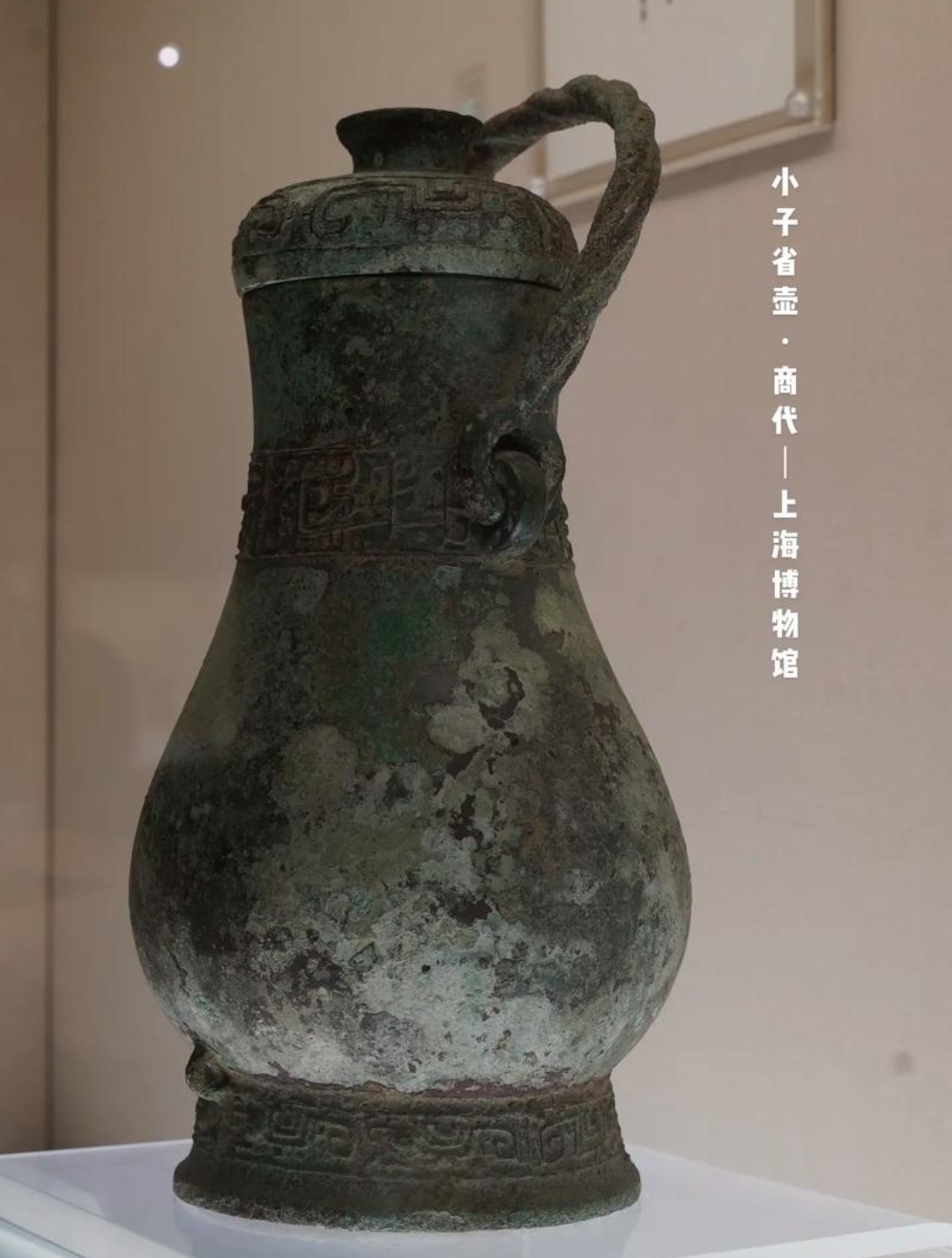

貝幣,由海貝殼打磨後穿孔制成,其大小和重量大致相似。長度變化在1至8厘米之間。原本作爲裝飾品的貝殼,以其光滑美觀、堅固耐用的特性受到人們青睐。因其具備觀賞價值以及便于計數和儲存的特點,貝殼逐漸演變成貨幣。

貝幣主要分爲三種類型:小孔式、大孔式和背磨式。小孔式貝幣在貝殼背部琢有一個或兩個直徑約0.2厘米的小孔,主要流行于商代早期。大孔式貝幣則在背部一端或中間琢有直徑0.3至0.8厘米的大孔,這種樣式在商中期廣爲流通。背磨式貝幣幾乎將整個背部磨去,僅保留腹部,始于商晚期,並在西周及春秋時期廣泛流行。一般而言,穿孔較小的貝幣年代更爲久遠,新石器時代的貝幣甚至無孔。

自新中國成立以來,出土的貝幣品種繁多,如貨貝、擬棗貝、阿文绶貝、虎斑寶貝、環紋貨貝等多種,證明了貝幣的多樣性和豐富的曆史背景。

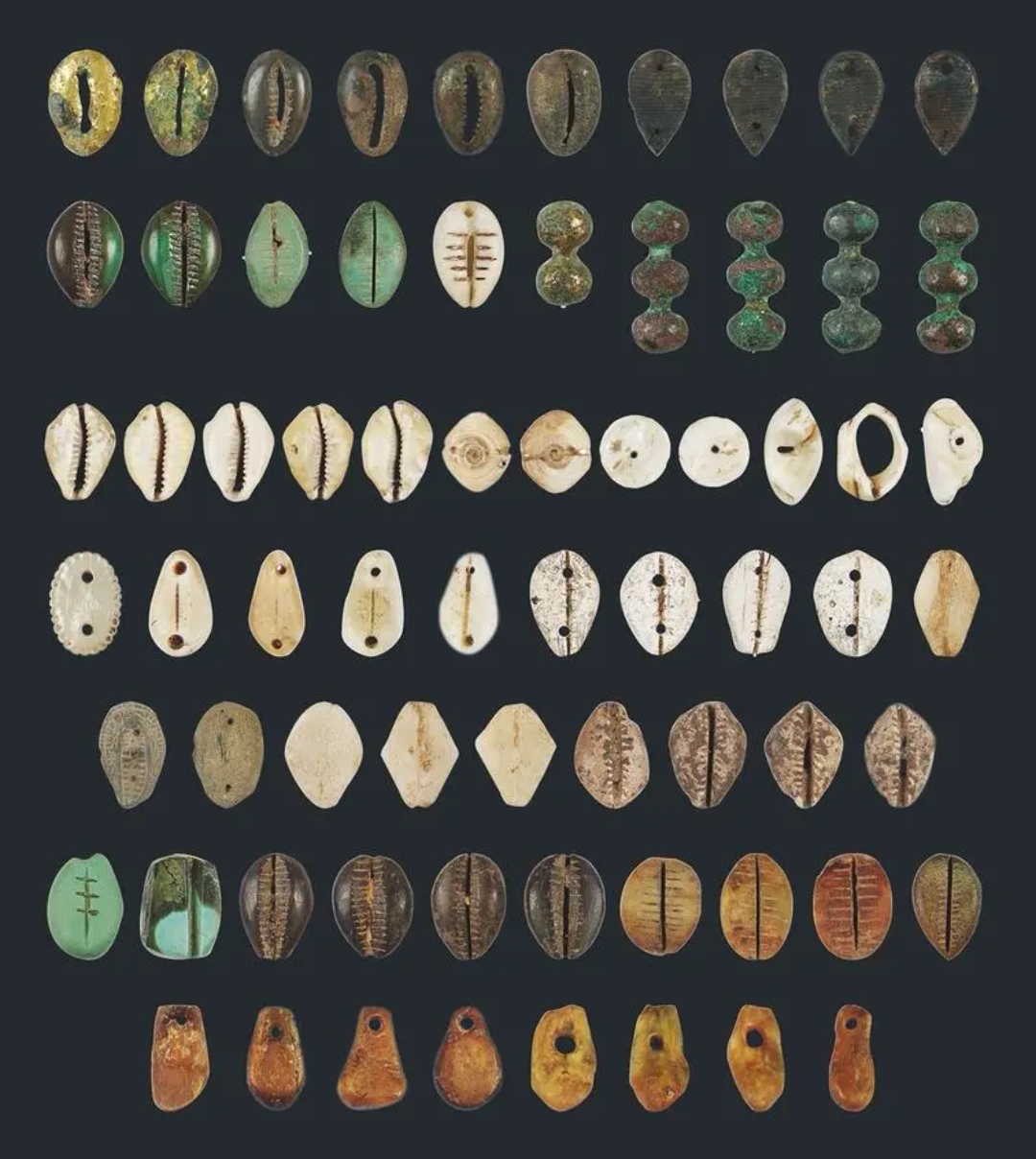

在商周時期,貝幣具有較高價值,常作爲賞賜和陪葬物品。銅器銘文多有賞貝記錄,例如小子省壺的銘文記載:“甲寅,子商小子省貝五朋,省揚君商,用作父已寶彜。”通過考古發掘證實,商周貴族普遍使用貝幣作爲隨葬品。

商品交換的發展促使金屬逐漸成爲一般等價物,確立了貨幣的價值形態。例如齊家文化時期已經出現了紅銅制品。到了夏代晚期的二裏頭文化,青銅器的出現標志著青銅文化的興起,其中包括中小型的青銅禮器如爵、斝、杯,以及青銅飾牌、工具和武器等。商代晚期,青銅冶鑄技術已進入高度發展,社會具備了鑄造金屬貨幣的條件。

如果說銅貝是金屬鑄幣的發端,那麽,另一個金屬鑄幣的發展脈絡則與黃河中遊的農業區和下遊的漁獵農業區息息相關,這一地區鑄幣的發展是由農具和漁獵工具演變而來。在商代後期,黃河中遊地區已經出現了如青銅農具錢、镈等貨幣形態。這些貨幣形態的出現,反映了當時社會經濟發展的需求,也爲後來的貨幣制度發展奠定了基礎。

在社會經濟發展的推動下,春秋戰國時期的原始貨幣逐漸演變爲鑄幣,即早期的錢幣。各諸侯國陸續開始效仿、鑄造錢幣,但並未形成統一的制度。這一時期,各列國的錢幣在形態、制式、名稱和重量等方面各有特色,呈現出極高的多樣性。除了青銅錢幣的鑄造外,一些地區還采用了貴金屬作爲稱量貨幣,而其他地區則繼續使用原始貨幣。如春秋戰國時期鑄造的青銅錢幣貝幣、布幣、刀幣和圓錢四大類,每一類又包含多種不同的品種。