在中國古代曆史上,執政者臨終托孤之事舉不勝舉,漢末三國時期也是這樣,如:“策臨亡以弟權托昭,昭率群僚立而輔之”;魏黃初七年(226年)“帝疾笃,召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、征東大將軍曹休、撫軍大將軍司馬宣王,並受遺诏輔嗣主”;“先主病笃,托孤于丞相亮,尚書令李嚴爲副。”不僅帝王是如此,連州牧也是這樣,據 《三國志・先主傳》注引 《魏書》記載:“表病笃,托國于備”。對于劉表的托孤,有的史家提出異議,如何認識劉表的托孤以及劉備爲何不采納諸葛亮提出的“攻琮取荊 ”之謀略呢?

關于劉表的“托孤”劉表托孤,《三國志》本傳無記載,但《三國志・先主傳》注引 《魏書》載曰:“表病笃,托國于備。顧謂曰:‘我兒不才,而諸將並零落。我死之後,卿便攝荊州。’”《漢魏春秋》記劉備曰:“劉荊州臨亡托我以孤遺。”由此可知,劉表托孤于劉備確有其事。那後來爲何在諸葛亮提出攻打劉琮取得荊州的謀略時,劉備又不同意呢?《三國志・先主傳》曰:“過襄陽,諸葛亮說先主攻琮,荊州可有。先主曰:‘吾不忍也。’”

占據荊益是諸葛亮在 《隆中對》中提出的興複漢室的基本方針,對于這個方針,劉備以一個“善”字給予了肯定,並從而與諸葛亮“情好日密”。那麽,面對著荊州垂手可得的機遇,劉備卻棄而不取,並發出“吾不忍”的感慨,爲何?其原因:一是劉備所特有的“義”德決定的;二是劉表對他深情厚意。義與情的結合,觸動了他的靈魂,由此而産生了思與行。

翻開史籍,不難看出,劉備的政治生涯始終貫穿著一個“義”字。他以“義”處事,以“義”立身,以“義”興國。建安十二年(207年),他三顧諸葛亮于隆中時,就曾說過 “欲信大義于天下 ”。他也曾經表示:“背信自濟,吾所不爲”。《三國志》本傳有記:“少語言,善下人,喜怒不形于色。好交結豪俠,年少爭附之。”建安十三年(208年),曹操大軍壓境,時值危急關頭的劉備還不忘“駐馬呼琮”,使得“琮左右及荊州人多歸先主。”這些都是劉備素積“義”德的表現。

“義”根植于心,他針對“宜從表言”之規勸,明確表態:“此人待我厚,今從其言,人必以我爲薄,所不忍也。”對于劉備,諸葛亮認爲他“信義著于四海”。習鑿齒評論說:“先主雖顛沛險難而信義愈明,勢逼事危而言不失道。”人們的主觀意識來自于客觀實際,又反作用于客觀實際。以此,似乎可以說劉備骨質裏“義”的産生,乃“物”之所及,具體地說,他不忍攻琮取荊,是主觀“義”念決定的,這種“義”念基于劉表對他的深情厚意。那麽,劉表是否對劉備有著至深的情義呢?下面諸多史籍記載可以說明這個問題。

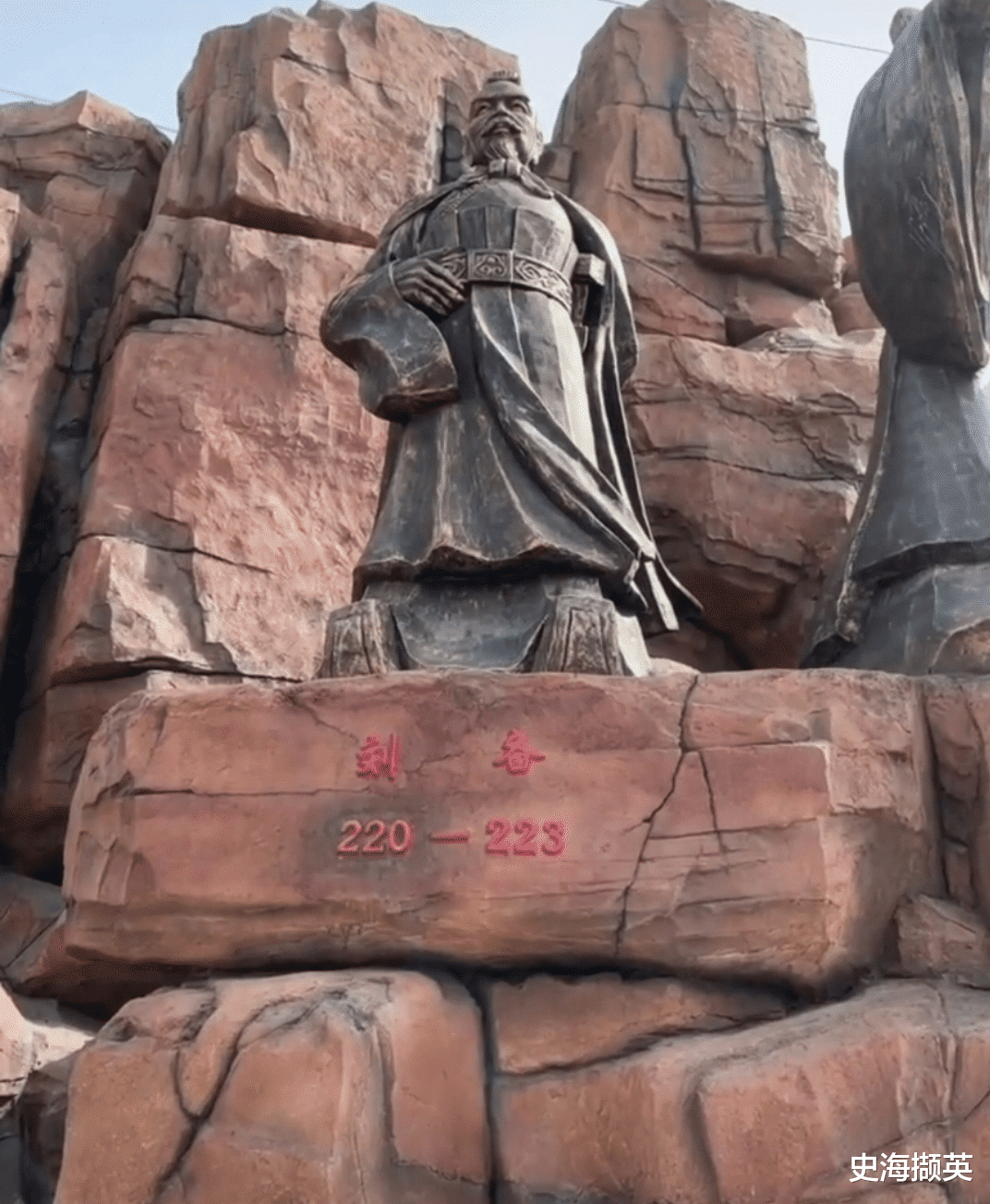

劉表

一、據 《三國志・先主傳》載:“曹公既破紹,自南擊先主,先主遣麋竺、孫乾與劉表相聞,表自郊迎,以上賓禮待之,益其兵”。《三國志・劉表傳》亦說:“劉備奔表,表厚待之”。被曹操進擊處于危難之中的劉備投奔劉表後,劉表自郊迎之,這種行爲比之于曹操,不能不使劉備感激。不僅如此,而且,劉表對于劉備“厚待之”,“益其兵”,劉備既受到上賓禮遇,又壯大了自己所領軍隊的力量,這與處處以自己爲敵的曹操形成了鮮明的對比。劉備並非草木,孰能無情。後雖因荊州豪傑的歸附,“表疑其心,陰禦之”,但劉表畢竟只是因産生懷疑而陰禦劉備,在公共場合劉表對劉備並無過分之舉。

二、據 《三國志・先主傳》注引 《英雄記》曰:“表病,上備領荊州剌史。”

三、《三國志・先主傳 》注引 《魏書》:“表病笃,托國于備 ”。

四、劉備投靠劉表後,服從劉表的安排,竭盡全力來鞏固劉表的政權,如駐防新野、火燒博望、說表襲許等。

五、建安十三年(208年),劉備在曹操大軍壓境之急,還不忘兩件事,一是駐馬呼琮。二是“過辭表墓,遂涕泣而去。”

從上可以看出,劉備與劉表之間有著深情厚意,特別是托孤的情誼,否則,被曹操視爲天下英雄的劉備,不會置 《隆中對》中提出的“占據荊益”于不顧,摒棄諸葛亮的建議,而發出“不忍攻琮取荊”的感慨。對于不攻琮取荊的原因,《漢魏春秋》記載劉備說:“劉荊州臨亡托我以孤遺,背信自濟,吾所不爲,死何面目以見劉荊州乎!”

劉表與劉備既是同宗,在政治上又存在著某些契合點。據 《後漢書・劉表傳》記載:“劉表字景升,山陽高平人,魯恭王之後也。”而劉備是“漢景帝子中山靖王勝之後也。”先主傳同宗之緣,所以劉備在遭遇曹操所難,投奔劉表時,劉表 “便自郊迎,以上賓禮待之。”在政治上,劉表雖無稱霸天下之志,但“內不失貢職,外不背盟主”,擁戴漢廷。 《後漢書・劉表傳》載:“李傕等入長安,冬,表遣使奉貢”。對于曹操,劉表視爲政敵。建安六年(201年),劉備投奔劉表,“ 益其兵,使屯新野”,其目的就是派兵去抵禦曹操的南侵。

劉備

而劉備呢,終劉表之世竭力抗曹。荊襄數年,處心維護劉表的利益,一生堅持興複漢室的事業。相比蔡瑁、蒯越等衆臣,劉表自然把希望寄于劉備,故臨終托孤與自己同宗且政見上有著某種切合的劉備不是沒有可能的。

據習鑿齒 《襄陽耆舊記》記載:“表疾病,琦歸省疾。琦慈孝,瑁、允恐其見表,父子相感,更有托後之意……遂遏于戶外,使不相見,琦流涕而去”。蔡瑁、張允的這些擔心不無道理,因爲該史籍記曰:“劉表長子曰琦,表始愛之,稱其類己。”《後漢書・劉表傳》亦說:“表初以琦貌類于己,甚愛之”。對于劉琮,劉表有言,“吾兒不才”。既如此,那麽,劉表政權中爲什麽會出現廢嫡立庶的現象呢?對此,《三國志・諸葛亮傳》明言:“表受後妻之言,愛少子琮,不悅于琦。” 《後漢書・劉表傳》也有言:“琮娶其後妻蔡氏之姪,蔡氏遂愛琮而惡琦,毀譽之言日聞于表。表寵耽後妻,每信受焉。又妻弟蔡瑁及外甥張允並得幸于表,又睦于琮。而琦不自甯”。

在《襄陽耆舊記》中更有言:“爲少子琮納後妻之侄,遂愛琮而惡琦。至蔡氏有寵,其弟蔡瑁,又外甥張允,並得幸于表;又睦于琮。琮有善,雖小必聞;有過,雖大必蔽。蔡氏稱美于內。允、瑁頌德于外,愛憎由之,而琦益疏,乃出爲江夏太守,監兵于外。瑁、允陰伺其過阙,隨而毀之,美無顯而不掩,阙無微而不露。于是,表忿怒之色日發,诮讓之言日至。而琮竟爲嗣矣。”由此可知,劉表對于二子態度的變化及其廢嫡立庶,並非劉表之初意,而是在蔡瑁、張允和後妻等人的唆使下使然,其目的是以便于控制荊州政權。

如果劉表父子相感,托繼嗣于劉琦,那麽,蔡氏在荊州的既得利益就可能失去,這一點蔡瑁、張允等人是很清楚的,故要遏止劉琦省父,以防不測。他們也似乎看到了潛伏在劉表身上這種不測的陰影,聞到了劉表政治氣味的異常。若使劉琦繼嗣之位成爲現實,那麽,首要即擺脫蔡氏集團的羁絆,這種政治措施,對于一州之牧的劉表來說不是智所不逮,而這正是蔡瑁、張允所擔憂的。

而要擺脫蔡氏集團的政治陰影,就要另立輔佐大臣,培植反對力量,而劉表臨逝前的荊州政治集團,用他自己的話講:“諸將並零落”,唯有劉備,既與劉表同宗,在政治上又與劉表存在著共同點,更與蔡瑁有隙。從《三國志》記載 “劉琦深器亮”並“去梯求計于亮”,“先主表琦爲荊州刺史”等來看,劉琦與劉備、諸葛亮關系甚密。劉表不可能不無所聞。因此,臨終舉國托孤于劉備不是不可能的。

劉琮

劉表雖無四方之志,但“欲保江漢間,觀天下變”的思想還是存在的。受其影響,劉琮亦欲“據全楚之地,守先君之業,以觀天下”。然而,其身邊的文輔武將如蒯越、韓嵩、劉先、傅巽等多持異意。韓嵩、劉先就曾勸說劉表“舉州以附曹公”。韓嵩更勸“表遣子入質”。王粲也勸“表子琮,令歸太祖。”傅巽在爲劉琮分析了當時形勢後,勸說劉琮歸操,並強調“願將軍勿疑。”蔡瑁“少爲魏武所親”,《襄陽耆舊記》所載:“瑁、允恐其見表,父子相感,更有托後之意”來看,蔡瑁似在揣度劉表要動搖蔡氏集團在荊州的利益和地位,故對劉表是懷有二心的。

對于降操,劉表是堅決反對的,據 《三國志・劉表傳》記載:蒯越勸劉表降曹,“ 表狐疑,乃遣嵩詣太祖以觀虛實。嵩還,深陳太祖威德……欲殺嵩。”“其妻蔡氏谏之曰:‘韓嵩,楚國之望也,且其言直,誅之無辭’”。這種不穩定的政治局面不僅動搖了劉表集團抗曹的決心,而且還將危及其在荊州的利益。而劉備與曹操有隙,在與劉表相處的幾年中多有反操言行。對此,劉表是心知肚明的。因此,劉表托孤于劉備是必然的。

廢嫡立庶在封建社會雖屢見不鮮,但實乃違背封建禮制的事情,結果多遭人嗤鼻,世之抨擊。劉表亦然,陳壽在 《三國志・劉表傳》中就有評論曰:“廢嫡立庶,舍禮崇愛,至于後嗣顛蹙,社稷傾覆。”而蔡瑁呢,“魏武雖以故舊待之,而爲時人所賤,責其助劉琮,谮劉琦故也。”對于自己所爲逆反道德規範的非禮之舉,作爲一州之牧、知名當世、號爲“八俊”之一的劉表不可能不明。加之後嗣者並非劉表初愛,故其臨終應天順禮,移情初愛,托後繼于劉琦似有可能,雖然這種可能並未出現,但面對著“兒不才,而諸將並零落”,且“二子素不輯睦”的局面,劉表也要安排好後事,托孤于劉備,以企永保江漢間。

曹操

劉備一直視曹操爲賊,他要恢複漢室,就要攘除叛逆,故有與董承合謀誅曹操之舉。而曹操呢,視劉備爲天下英雄,“不擊必爲後患 ”,于是,“既破紹,自南擊先主”。劉備投奔劉表後,做了許多有益于劉表的事情,表達了堅定的反操決心。這在當時劉表政治集團一片降曹聲中實屬可貴。對此,劉表自然耳聞目睹。曹操進伐劉表,是要吞並其所轄荊州,剝奪其在荊州的地位和利益,這當然是劉表所不願看到的。因此,在抗擊曹操南侵這個問題上,劉表與劉備便有了共同的語言、形成了統一的思想。因此,面對內外形勢,爲了各自的利益,劉表托孤于劉備就在情理之中了。

總之,無論從劉表政治集團所面臨的內外形勢、劉備與劉表的關系、劉備思想及言行等方面來看,劉表臨終托孤于劉備是無可爭辯的事實。

關于攻琮取荊從以上分析可以看出,劉備不納攻琮取荊之計是由于劉表對劉備有著舉國托孤的厚恩,恩之所至,義之所及。此外,劉備的決定還有迫于當時形勢之所需。

曹操是具有雄才大略的政治家、軍事家。他的一生志在統一,“老骥伏枥,志在千裏。烈士暮年,壯心不已”,即表達了他統一全國的決心。在取得了官渡之戰勝利之後,他又于建安十二年(207年)平定三郡烏丸,消滅了袁尚、袁譚勢力,統一了北方。在統一北方的征戰中,他始終沒有忘記荊州,幾次欲南下襲取之,但纏于北方軍務,在荀彧等衆大臣們的勸說下欲行又止。建安十三年(208年),他“乘戰勝之威,伐喪亂之國”,把戰爭烽火引向南方,大有一舉吞並南方之勢。在給孫權書信中他寫道:“近者奉辭伐罪,旄麾南指,劉琮束手。今治水軍八十萬衆,方與將軍會獵于吳。”“權得書以示群臣,莫不響震失色。”正如諸葛恪所說的:“操率三十萬衆來向荊州,當時雖有智者,不能複爲畫計”。可見,曹操氣焰甚囂,威震四海。

曹操對荊州這塊戰略要地是如此企及,那麽,對劉備如何呢?據 《三國志・先主傳》記載:“先主未出時,獻帝舅車騎將軍董承辭受帝衣帶中密诏,當誅曹公。”可見劉備早就對曹操恨之入骨,欲除之而後快。在曹操眼裏“劉備是天下英雄”,因此,“今不擊必爲後患”。他的許多大臣如程昱也對他說:“觀劉備有雄才,而甚得衆心。終不爲人下,不如早圖之。”于是,建安十三年(208年),他發動了荊州戰役,劉琮不戰而降,劉備急忙南撤,即使如此,曹操還“將精騎五千急追之……先主棄妻子,與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走,曹公大獲其人衆辎重”,欲置劉備于死地而後快。

孫權

孫權方面,魯肅早就給他規劃出了成就霸業的藍圖,其中就有“剿除黃祖,進伐劉表”的戰略設想,對于荊州,魯肅曾向孫權進言:“夫荊楚與國鄰接,水流順北,外帶江漢,內阻山陵。有金城之固,沃野萬裏,士民殷富,若據而有之,此帝王之資也。”荊州在東吳大臣們心中的地位及其企望占有之是很強烈的,更何況具有“句踐之奇,英人之傑”的孫權呢!

鑒于孫劉雙方還未就當時的形勢及荊州對雙方的利害關系達成共識之前,劉備若從諸葛亮之言攻琮獨占荊州,勢必會引起對荊州有強烈占有欲的孫權的不滿,若如此,劉備可能會陷入勢單而力薄、事危而無助的境地。

從劉表集團來說,作爲一州之牧的劉表,“雖外貌儒雅,而心多疑忌”。“有才而不能用,聞善而不能納”。“雍容荊楚,坐觀時變”。早在執政時,集團內部多有勸其降曹操者。劉表死後,劉琮雖有“據全楚之地,守先君之業”的思想,但是,諸如韓嵩、蒯越、傅巽、王粲之流,衆叛親離。且“二子素不輯睦,軍中諸將,各有彼此”,“國危而無輔”。

而依附于劉表的劉備,在政治上受到劉表兩重“待遇”,初始,被劉表安排遠守新野,以抵禦曹操南侵。後爲了利用劉備,劉表又調其移屯樊城。劉琮舉州投降時,“不敢告備,備亦不知”。在軍事力量方面,其統領的軍隊可以說是雜合而成,其中有自己嫡系,有劉表所益之兵,更有琮左右及荊州人士歸附者。面對著這種情況,劉備如若攻取劉琮的“水軍,船步兵數十萬”之衆,勝敗與否,難以預料。再者,劉琮集團雖降曹呼聲很大,但是否容忍劉備攻琮取荊呢?另外,劉表所益之兵在跟隨劉備保護劉表政權時尚可,劉表剛死,劉備即攻劉琮,其統領的劉表所益之兵和劉琮左右及荊州歸附者是否臨陣倒戈呢?這種種情況都在難以預測之中。

退一萬步講,劉備即使乘一時之虛,暫時取勝,勢必會損失部分力量,且短時期內,內部肯定會出現種種不穩定的因素,在政治、軍事都來不及整頓的情況下,又要迎戰曹操,那是必敗無疑的。

劉備

此外,襄陽是荊襄大姓的中心,蔡氏一家在劉表病逝前後疑已控制局勢,劉琮亦爲其掌握。從衆人力勸劉琮投降之事中,似感到他們對劉備十分忌憚,爲防劉備怒而奪權,故降操而不告備。再從 《襄陽耆舊記》記載:“少爲魏武所親。劉琮之敗,武帝造其家,入瑁私室,見其妻子”來看,曹操與蔡瑁關系甚密。聯系衆臣竭力急勸琮降,疑當時的荊襄政團大部分力量早已與曹操形成內聯,故曹操南擊襄陽,不費吹灰之力,便擁而有之,旋即果斷追擊劉備于當陽,致其棄妻子。這也說明蔡氏集團等降操派與曹操共同做好了消滅劉備之准備。劉備若從諸葛亮之言攻琮取荊,則只會陷入更加危難的境地。

曹操欲據荊滅備,劉備不能攻琮取荊,不僅劉備心知肚明,就連局外之人魯肅也看得很清楚。對于曹操,魯肅曾斷言:“漢室不可複興,曹操不可卒除”。對其南征荊州,魯肅也有預料:建安十三年(208年),劉表死,魯肅抱著聯合劉備和荊襄集團共禦曹操的目的,請命憑吊劉表二子時,就向孫權明言:“今不速往,恐爲操所先。”

對于建安十三年(208年)的荊襄集團和劉備的處境,魯肅也有清醒的認識,指出:“今表新亡,二子素不輯睦,軍中諸將,各有彼此。”而劉備呢,“與操有隙,寄寓于表,表惡其能而不能用也。”劉備既與曹操有隙,勢必水火不融,加上寄寓搖搖欲墜的荊襄集團籬下,必不能敵曹克琮據有荊州。魯肅對形勢就看得如此清楚,更何況劉備呢?所以他斷然放棄攻琮取荊。

劉備

從以上分析情況來看,劉備是一個具有深謀遠慮的政治家。再比較建安十三年(208年)的諸葛亮,從年齡結構上看,劉備與諸葛亮相差二十余歲。從政治閱曆上看,諸葛亮剛步入政壇,之前,雖提出了使劉備精神振奮的興漢藍圖——《隆中對》,卻無政治實踐經驗可言。終備之世,諸葛亮彰顯的是政治才幹。對此,劉備是有清醒認識的,故臨終安排其爲政治統帥,李嚴爲副統督軍務。而劉備呢,此前早已是馳騁政壇的老將,曹操曾有言:“夫劉備,人傑也。”魯肅也說:“劉備,天下枭雄。”在久經沙場的征戰中,劉備不僅積累了豐富的經驗,而且也留下了許多教訓。經驗和教訓使他形成了自己的政治主見。故當諸葛亮向他提出“攻琮取荊 ”時,他面對著曹操、孫權、劉表等集團和自我力量等方方面面的情況,未予采納,這完全是合乎當時形勢的正確抉擇。

清人黃以周總結得好,他說:“操之南下也,兵數十萬,氣焰甚盛。先主部下之兵不過數千,奪琮不難,拒操非易。以其旋得旋失,何如養晦待時。先主計之熟矣。”黃公的這種分析是有道理的。