公元260年,司馬昭指使人在光天化日之下了殺了20歲的小皇帝曹髦,一時間名望值掉到最低,雖然靠著滔天權勢把弑君的事壓了下來,但弑君之名已經落下,一番操作下來,事實上已經非常明顯了,司馬家不篡位是不行的,那司馬昭還在等什麽?等聲望,這個時候他已經在盤算篡位之後的事情了。

司馬昭這時必須要再建大功業積攢聲望,同時也爲了轉移弑君立儲的影響,當時能幹的大事也就兩件要麽滅蜀,要麽滅吳,司馬昭最終決定滅蜀。

那爲什麽選擇滅蜀之路,其實這跟司馬昭的個人經驗有關系,因爲他以前在興勢之戰的時候,當過曹爽跟夏侯玄的副將,而且他也是少數沒有吃虧的,所以他很熟悉蜀道之難如何作戰。

另外他也數度挫敗了姜維,他的聲望得以恢複,爲什麽不選吳國,吳國這時候又怎麽了?

司馬昭在換帝事件結束之後,他還是做了兩個重要的安排,第一個安排就是把他的心腹愛將,王基,陳骞,石苞等麾下這些信任的戰將,屯駐到青州,徐州,荊州這一帶。

就是針對東吳,防止東吳在蠢蠢欲動,東吳這個時候孫峻,孫綝兄弟所造成的惡鬥才剛剛結束,正在休養生息,東吳這邊暫時不會動。所以不打吳國,主要也不是因爲吳國強,而是因爲吳國此時無力搞背後偷襲。

而就是這一場滅蜀之戰,也可謂是整個三國中意想不到的因素最多的一場戰役,他的精彩程度堪稱一場現實版的狼人殺,今天我們就來詳細了解一下這場意外最多的滅國之戰。

滅蜀這時候的時機已經成熟了,當時蜀漢的狀況,荊州集團作爲一個執政集團,掌管蜀漢的政權這時候也將近40年了。

等到諸葛亮凋零之後,諸葛亮培養了幾個接班人,蔣琬,費祎,董允,郭攸之等等這些人,都是荊州集團,所以我們可以說荊州集團,就是蜀漢的執政集團,這些人其實也都還算是忠誠能幹,他們還維持住了蜀漢這個局面,但時間過得很快,這些人也垂垂老矣。

諸葛亮還有一個安排,漢中雍涼這一帶重要的軍事任務由姜維來統軍,諸葛亮的安排就是文武分途,在四川成都這裏的朝廷由荊州集團繼續主政。

可是在前線的作戰,他挑了一個四川人本地人就是姜維,姜維本身就是雍涼這一帶,有學者考證過,姜維可能有羌族的血統,他本身很可能就是在羌地這一帶長大,所以他對這一帶的地理環境非常熟悉,在諸葛亮的調教之下,他也逐漸的掌握了這一帶的軍權。

但是蜀漢內部還有一個大危機在裏面,就是蜀漢這個時候姜維跟費祎,蔣琬這些人,對整個蜀漢的前途是有不一樣的看法,在曆史上其實姜維是很受爭議的一個人,姜維是繼承諸葛亮。他希望能夠幫助諸葛亮完成討賊興漢的大業,可是費祎,蔣琬這些人卻認爲,多年來的爭戰,已經造成蜀漢的國力嚴重透支,等到費祎,蔣琬相繼凋零之後,姜維才開始發動北伐,可是姜維的軍事才能,實際上比起當年的諸葛亮還是差了一截。

但姜維跟諸葛亮最大的差異是,姜維很喜歡賭博式行軍,他能夠在山地進行很多的運動戰,那這一點是他作戰的一個特色,但另外蜀國內部政權,有一些很嚴重的問題。

這時候主政的已經到了四川本地人,像礁周,宦官黃皓這樣的人,還有就是劉禅也掌握了當地的實權。

劉禅開始有他自己的宮廷系統了,這時候的姜維雖然也是大將軍,但他這個大將軍的實權遠遠不如過去的蔣琬,費祎,更別說比上諸葛亮了,也就說這個政權內部的分化跟對立是很嚴重的。

在這樣的形勢之下,司馬昭當然是清楚的,對曹魏來說,這時候打蜀漢可以說是一個很好的時機。

所以他的滅蜀大計馬上要來了。

這時候司馬昭選了三大將領,鍾會,鄧艾,諸葛緒,還有一個監軍衛瓘,這個衛瓘最後成爲意外的勝利者。

三路大軍以在朝中的地位來講是鍾會的地位最高,他自然是三軍統帥,鍾會是穎川鍾氏很典型的一個世族,他的父親也可以說是曹魏三代老臣,鍾繇,鍾繇在輩分上跟司馬懿是一樣的,鍾會了司馬懿的晚期之後,看似是司馬家的黨羽。

但鍾會因爲門第是非常高,在他眼中對司馬家其實是有所不信任的,跟司馬家可以說是貌合神離。

但鍾會這一次被司馬昭,賦予非常重要的責任,三路大軍18萬人,他的部隊最多,根據我們後面的史料來分析,這三路大軍當中,鍾會的部隊至少就占10萬人,他是帶領主力部隊,擔任東路軍的統帥。

他的任務是當諸葛緒跟鄧艾,圍攻在沓中的蜀軍的主力姜維的時候,帶領東路軍的主力部隊,把整個漢中全部拿下來,徹底把漢中地區納入曹魏的控制之下。

鄧艾是在淮南屯田時代就被司馬懿拔擢起來,後來在平定淮南的叛變的時候,鄧艾也屢立戰功,表現非常好,另外諸葛緒在史書上對他的記載不多,只知道他也是琅琊諸葛氏;衛瓘這個時候他地位不低,他是擔任所謂的監軍,監軍在古代來講是有生殺予奪的大權的,理論上他是代表皇帝。

如果前線將領有任何的問題,他除了可以立刻接下指揮權之外,他甚至可以在前線先斬後奏,權力是非常大的,表面上看起來他是奉皇帝的命令,但實際上就是奉司馬昭的命令。

衛瓘的父親叫衛觊,衛觊在曹丕時代就擔任侍中,地位相當高,而且很受到曹丕的信任,後來衛瓘到了司馬師時代,就開始在朝中爲司馬家進行服務,這一次他被派到這一場戰役當中擔任監軍,也可以看得出來,司馬昭對他也是非常的器重,所以簡單說鍾會爲統帥,衛瓘爲監軍。

蜀漢方面,三國志記載,這時候蜀漢的兵力,總軍力大概9萬人,姜維大概率領5萬人駐守在漢中,沓中這一帶。

另外有1萬人駐守在巴東,監控東吳方面,還有1萬人在南中,就是當年諸葛亮七擒孟獲那裏。

大概還有2萬人是駐守在成都,而這2萬人大多是老弱殘兵。

蜀漢的主力就是姜維所率領的5萬人,就在漢中沓中前線,可是這時候姜維已經不太可能得到太多的資源,所以姜維在北方一定程度上,也等于形同是一個割據勢力,雖然他還是忠于蜀漢。

他跟當時劉禅所領導的朝廷,可以說是已經完全格格不入,離心離德。

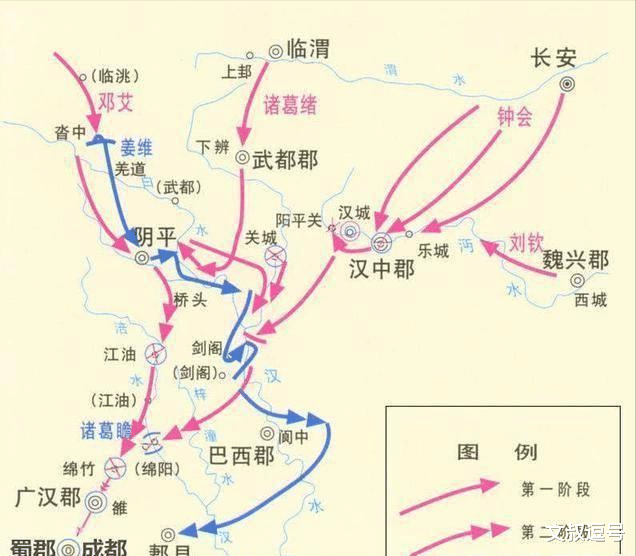

我們再看當時司馬昭整個戰略的制定,他的部隊兵分三路:

據考證,這一場戰役,曹魏主要就是動員關中地區的部隊,另外還從河南,河北,山東這一帶,也調遣了一些部隊,所以總共大概18萬人,司馬昭總共派了三路的大軍。

第一路由鍾會領軍,在東路這個地方總共率10萬人,目標是直指漢中盆地;

第二路駐紮西路的,征西將軍,鄧艾來率領,總共帶兵3萬;

不過還協同當地其他部隊,譬如說,隴西太守,牽弘;天水太守,王颀;還有金城太守,楊欣;由鄧艾統一調度作戰。

那派在中路的是諸葛緒,諸葛緒他的進軍路線,主要是要截斷姜維的退路,因爲道姜維這個時候駐兵在沓中。

不過邏輯上來說,姜維所要守護的應該是在漢中才對,漢中才是事實上完全是蜀國的門戶,可是沒想到姜維現在跑到沓中去了。

沓中是一個很小的盆地,腹地很小,因爲姜維的家鄉在那邊,他對那邊比較熟,另外我覺得跟政治有關系,當時姜維在這裏屯墾,但這也就造成姜維首尾不相及。

這也給了曹魏在陰平這裏狙擊姜維創造了條件。

整個戰役中,司馬昭打的是保守牌,目標就是要把漢中拿下來,然後殲滅姜維的主力,縱使不能殲滅至少圍困姜維的主力,或者是遲滯他,那只要能夠奪下漢中,打開蜀國的大門,至少可以讓蜀國稱臣。

這樣的一個企圖其實很明顯的,但是這個戰略,沒想到卻比意料中打得更好,這裏面有一個人扮演了意外的角色,就是鄧艾。

263年8月,十八萬大軍三路南下,很快鄧艾所帶領的西路軍3萬人,出狄道向甘松沓中一帶,直接正面進攻姜維,所以最艱難的任務是由鄧艾所負責。

姜維麾下大概5萬人是蜀漢的主力部隊,另外雍州刺史,諸葛緒3萬多人,由祁山向武街附近的橋頭運動,試圖一舉切斷姜維的後路。

諸葛緒跟鄧艾一個從正面,一個從側面,就是要包抄殲滅姜維,另外,東路軍鍾會所率領的主力10萬人,開始從斜谷跟子午谷進入到漢中之後一路攻城拔寨,所以整個漢中立刻就告急,派人到成都去向當時的劉禅告急。

劉禅知道之後,整個朝野大爲震動,劉禅也不敢輕忽,他立刻就派了當時的左車騎將軍,張翼;另外還有輔國大將軍,董厥;立刻前進到陽平關,准備防止一旦漢中這邊潰敗之後,魏軍南下。另外還派了車騎將軍,廖化帶領幾千人,人數也不多,立刻北上去跟姜維的部隊會合。

當魏軍發動全面攻擊之後,姜維很快發現了魏軍的意圖,他立刻收縮戰線,且戰且退,撤退到哪裏呢,就是往劍閣的方向進行長距離的撤退,而且速度非常快,因爲他知道如果他留在沓中這一帶,一定會被包抄。

光是對付鄧艾跟諸葛緒就已經非常吃力了,如果鍾會把漢中諸城拔掉之後,三路大軍回來了,那他只有被殲滅的份,除了撤退他沒有別的辦法。

當時的蜀漢陽平關守將叫作傅佥,也因爲姜維的快速撤退,傅佥孤立無援,在魏將胡烈的猛攻之下戰敗,傅佥不願投降,最後就拔劍自殺,整個漢中的戰役就以姜維的部隊撤退,傅佥的戰敗自殺宣告結束。

當時姜維的各路部隊撤到了劍閣之後,剛剛好就碰到了上來增援的部隊,等于是跟各路蜀軍會合,就據守在劍閣這裏,當時姜維認爲漢中已經沒救了。

他認爲只要我在劍閣這邊,就能夠堅守一段時間,魏軍沒有辦法取得決定性的勝利,自然就會撤退,在前幾次作戰的經驗也都是這樣,因爲秦嶺山道實在是太險峻。

劍閣劍門關舊址

當時陽安關已經丟了,所以當時的廖化,張翼,董厥等人,也是一樣,彼此會合之後就在劍閣這邊據守,鍾會的大軍在解決完漢中諸城之後,就開始南下向劍閣方面逼近,很快雙方就在劍閣這一帶,産生了激烈的戰鬥。

當時姜維的部隊是居高臨下了,而且憑險而守,姜維一開始很有信心,他認爲是可以把鍾會的部隊阻擋到這邊,可是這時候有一個人就非常關鍵了,各位這個人就是西路軍的統帥鄧艾。

鄧艾是絕對有戰略眼光,這一戰也可以說是,中國古代的戰爭曆史當中,非常典型的一次敵後穿插。

鄧艾一開始收到的命令,是鍾會叫他也到劍閣這裏,跟他一起來攻打姜維的主力,可是鄧艾很快就看到,想要在劍閣這邊,正面擊敗姜維是困難的,不能夠落入到姜維的劇本裏面去。

所以當時,他也不跟鍾會報告,自己就開始從陰平這裏挑選精兵,翻山越嶺經過江由繞開了姜維所據守的劍閣,進入到平原地區涪城這一帶。

等于是把大路給打開了,從這裏直撲成都,當鄧艾的部隊出現在平原地區涪城時,簡直如入無人之境,這一帶就沒什麽人防守。

當時鄧艾還要求諸葛緒跟他一起集體行動,諸葛緒還很怕被鍾會怪罪,因爲諸葛緒收到的命令,也是要到劍閣這邊跟鍾會會合。

諸葛緒拒絕,結果還被鄧艾逮捕,直接把他的部隊給沒收了,把諸葛緒裝上囚車,直接送回洛陽。

鄧艾當時有講一句話叫,攻其不備,出其不意,果然他的部隊就非常的順利,走過了幾百裏逢山開道,遇水架橋非常艱難的蜀道之後,終于度過了陰平的險境到達江由。

當時江由這邊也有少量的蜀漢駐軍,守將叫作馬邈,馬邈完全沒有想到,幾萬名魏軍怎麽一下子出現在他面前,馬邈驚慌失措,完全沒有抵抗立刻就投降,成都的最後一道關卡江由就這樣丟掉了。

江由丟後等于是大軍直接一路長驅直入,就進軍到了成都城下,消息傳到成都之後,朝野再度驚駭,當時姜維已經派人告訴成都方面,說我已經把魏軍的主力擋在劍閣這裏,曾經一度還讓成都這邊的軍心稍微穩定一點。

雖然說漢中丟掉,還好劍閣守住了,結果沒有想到,好消息才沒有多久,竟然幾萬名魏軍突然間就出現在成都附近,就讓當時的劉禅就不知道該怎麽辦。

劉禅只好把成都裏面的老弱殘兵能拿得動武器的,東拼西湊了大概兩萬人,交給當時諸葛亮的兒子諸葛瞻,還有諸葛瞻的兒子諸葛尚,另外一個尚書郎黃崇,率領這支部隊去抵禦鄧艾。

但是諸葛瞻在這之前,幾乎沒有任何統兵作戰的紀錄,是個沒有經驗的將領,他要對付戰場的老江湖,鄧艾。

結果果然,當時黃崇是告訴諸葛瞻,應該趕快占領所有的險地,最好是不要在開闊的平原地區跟魏軍決戰,黃崇還是想用拖延戰術,就是拖到魏軍實在是打不下去了,他們自然就會退了。

沒想到諸葛瞻到了戰場上之後,表現非常的失常,瞻前顧後完全沒有一個妥善的布置,很快鄧艾就擊潰了諸葛瞻的前鋒,占領了涪城。

諸葛瞻就一路向後敗退,退到了綿竹這裏,當時鄧艾還派人致書給諸葛瞻,叫諸葛瞻投降,而且還告訴諸葛瞻,如果你願意投降的話必封你爲琅琊王,因爲知道他們家是山東琅琊諸葛氏。

其實這是一個暗示,就是你的老家根本不在這,在山東,就暗示說你們應該投降,回到自己的本鄉去。

當時諸葛瞻不但拒絕,還把鄧艾派來的使者給斬殺掉了,鄧艾當然就不客氣了,派他麾下的大將,一個是他的兒子鄧忠,另外還有一個也是他的老部下師纂,就率領主力從左右兩面,向諸葛瞻發動猛烈的攻擊,蜀軍大敗。

諸葛瞻大敗的結果就是成都也無兵可用了,其實我們從戰略來看,諸葛瞻出城去決戰本身就很奇怪,最好的辦法,他應該是據守在成都城內,利用這一支部隊死守,因爲成都城是很堅固的,不是那麽容易打得下來的,從這邊也可以看出來,當時蜀漢內部有何等慌亂,整個戰術跟戰略的部署,沒有一個很仔細的思考。

阿鬥手上也沒有部隊可以派了,那該怎麽辦呢?問朝臣們的意見,當時屬于蜀地本地派最著名的代表,光陸大夫,礁周就告訴後主劉禅:

臣夜觀星象,恐怕蜀地這裏,王氣已失,自古以來小國最後向大國投降,進而讓天下走向一統,這也是符合天道的。所以就告訴劉禅,我們幹脆就開城投降吧。

劉禅幾經考慮之後就接受了礁周的意見,同時還派人到劍閣這裏,告訴姜維說,成都已經淪陷,決定投降,姜維這時候跟鍾會打得有來有往,姜維還很有信心說,這個戰役最後會以擊退魏軍來收場,沒有想到當姜維覺得自己好像有勝算的時候

竟然收到了命令說成都已經淪陷了,只好投降了。曆史上的蜀漢就在這一年的11月,正式向曹魏投降,蜀漢政權就到此結束,鄧艾攻進了成都,阿鬥束縛出降。

一夕間滅了蜀國,鄧艾立了大功,但問題隨之而來,鄧艾不是主將,主將是鍾會,但他還被擋在劍閣,實際上鍾會一直以來都看不起鄧艾。因爲鄧艾的門第不行,鄧艾就是司馬懿拔擢出來,行武出身。

當蜀漢滅亡的時候,一開始的時候魏軍是非常高興,因爲是立了大功,但很快魏軍內部就開始出現問題,因爲鍾會知道這一次的首功竟然不是他,是違抗他命令的,一路采取間接路線打到成都的鄧艾。

所以對鄧艾不滿日盛,這是第一個原因,第二個原因是什麽呢,我們知道鍾會其實對司馬家也是貌合神離,他是有他自己的野心的,當時打下蜀地姜維投降之後,大部份的部隊也都向魏軍投降。

鍾會在這個情況下,就覺得已經完全把蜀地給掌握住,他個人的野心就開始顯現了。

于是鍾會著手密謀做幾件事情,首先第一件事情就是要處分鄧艾,鄧艾是個純粹的軍人,沒有什麽政治頭腦,當時鄧艾竟然在滅蜀之後,派人直接告訴司馬昭

說要封劉禅爲扶風王,其實這個事情不應該由你鄧艾來說的,因爲這個事情完全是司馬昭的職權,就算要說也應該由鍾會來說,因爲鍾會是你的長官。你怎麽可以直接向司馬昭報告,這是觸犯了鍾會的大忌。

結果這個時候在鍾會的唆使之下,胡烈等人就趁機誣告說鄧艾想要叛變,結果鍾會馬上就把鄧艾父子全部逮捕。

鄧艾其實很冤枉,鄧艾是一個忠臣,也是個戰將,逮捕之後就把鄧艾父子關上囚車押送回洛陽,鄧艾被逮捕之後,他的部隊完全被合並到鍾會的麾下,鍾會更加膨脹了,他感覺整個蜀地他就已經無敵了,另外有一個人就開始趁機煽動鍾會造反,這個人就是降將姜維。

當時姜維心中的計劃就是,他鼓動鍾會在蜀地這造反,然後再趁機殺掉鍾會,再把劉禅重新扶立上去,這是一個兵變複國的計劃,他甚至已經派人偷偷去跟劉禅講:陛下你再忍耐幾天,幾天之後,大事可成,意思就是說我有把握,可以把這個事情給辦成。

鍾會這時候的計劃,想把部隊重新還給姜維,這時候根據史書三國志記載:鍾會跟姜維兩個人已經並肩坐在一輛馬車上,稱兄道弟到這種地步了。

然後鍾會想讓姜維帶兵北上,立刻占領漢中,他再帶增援部隊上來,進一步占領長安跟整個關中,然後一舉攻下洛陽。

由此可見,他一開始就不是想只在西南這裏當個王而已,他想要當中國的皇帝,你就可以知道鍾會的野心有多大了。

結果這個事情走漏了消息,當時整個曹魏的軍心就開始動搖,而司馬昭也察覺到了不對,所以司馬昭立刻也就有所行動,他派賈充率領精兵一萬人,先進入到關中,據守在斜谷這一帶,就是堵死鍾會進軍的可能。

從漢中進入關中的道路,然後司馬昭是親自從洛陽率領十萬主力進駐到長安,先把關中的狀況穩定下來,這消息傳到成都之後,鍾會就發現到問題不太妙了,因爲司馬昭開始懷疑他了,想要北伐也不太可能,因爲斜谷被堵住了,司馬昭的大軍也開始要進入到長安了。

于是他退而求其次,既然沒有辦法當皇帝,那我幹脆就在蜀地這邊據地爲王也不錯,所以他這時候就告訴姜維想要這樣幹。

其實在鍾會的大軍出發之前,就已經有人問過司馬昭,他說難道你不怕鍾會在蜀地生變?當時司馬昭說:北方的將士都想要趕快回去,在蜀地這邊人心也不穩定

不會去支持鍾會,所以我認爲鍾會就算有所行動,也成不了大事,事實證明完全跟司馬昭預料的差不多。

魏軍內部馬上就開始出現了人心浮動,狀況不穩,如果你在這邊稱王,那我們就永遠回不了北方的老家了。

所以當時姜維出了一個非常惡毒的點子,他就告訴鍾會,你就把所有校尉以上,用今天話來說就營長以上的軍官,只要不願意服從者全部殺掉,換我的人來部隊裏面。

姜維也不是安什麽好心,如果鍾會真照他這樣講,換他的人,下一步就是他把鍾會殺掉。

可問題是,鍾會竟然還在考慮這個事情,不過這個消息已經提前泄漏出來了。

所以當時監軍衛瓘和另外還有重要一個部將胡烈,這些人在衛瓘的帶領之下,發動了反擊,經過一陣激戰之後,就在亂軍之中殺掉了鍾會,姜維也中箭身亡。

監軍衛瓘穩住了成都的局勢,不過有一件事情非常奇怪,穩住了成都這裏的局勢之後,衛瓘竟然立刻派人,快馬加鞭追押送鄧艾的囚車,就在路上追到了鄧艾父子的囚車的時候,就地將鄧艾父子給殺了。

最冤枉就是鄧艾父子。爲國家立了大功,結果走到半路上被殺,其實今天史家都搞不清楚,衛瓘爲什麽要把鄧艾父子給殺掉。在我看恐怕裏面是有什麽不可告人的事情,衛瓘必須要殺人滅口。

整個對蜀的戰爭,要到鍾會、姜維被殺,衛瓘控制了整個軍權之後,才算是完全結束。

衛瓘還做了一些政治上處置,例如說把劉禅的太子劉璇給殺掉,把劉禅一家剩下的王族,還有一些大臣通通送到了洛陽城去見司馬昭,最後的最大勝利者竟然是衛瓘,那是個監軍,結果最關鍵的竟然,他成了滅蜀之首功。

司馬昭以滅蜀的不世之功,在264年的時候,正式的從晉公被封爲晉王,加九錫,持天子禮器。

已經上升到最高了,那司馬昭爲什麽不繼續篡位,一方面我認爲是身體不好了,另外一方面大德有虧,有弒君惡名,這個很重要,所以沒能完成篡位,最終在來年就病逝了。

我認爲司馬昭也知道他的大限將至,正如他當年他的爸爸跟他的哥哥一樣,所以他做好了充分的安排,他的兒子司馬炎,就很順利的接上了他的晉王的位置,後面的晉朝呼之欲出,就在這樣的局勢當中誕生了。