文|卡門的提琴

編輯|卡門的提琴

李漁是清代文壇一位著名的浪漫主義詩人,一生淡泊名利,對世俗功名權貴敬而遠之。

他自小飽讀詩書,年少時,他已以詩詞見長,被譽爲"神童",才思橫溢無疆,深受陶淵明"返璞歸真"思想的熏陶,對世俗功名權貴嗤之以鼻。

但是他卻有個不同于其他詩人愛好,那就是養生,但在當時不少人都對養生嗤之以鼻,認爲養生之人也活不了多久。

那麽,李漁都經曆了什麽?究竟爲何會喜歡上了養生?

養生思想的萌芽

養生思想的萌芽李漁自稱“漁雖浙籍,生于雉阜,是同姓而兼桑梓者也”、李漁祖籍在浙江金華的蘭溪,卻生長在江蘇如臯,這跟他出生在藥商之家有關。

李漁在江蘇如臯度過了他的童年和少年時期,到了十九歲時爲了參加科舉考試才第一次回到浙江蘭溪。

伯父李如椿是當地的一名“冠帶醫生”,這可以照顧到父親李如松的藥材生意。

年少的李漁就有較高的醫學知識素養,這主要得益于伯父李如椿的醫學素養及其對李漁的寵愛李漁才能“自乳發未燥,即遊大人門”。

由于經常跟隨伯父行醫看病,出入大人之門,使得李漁學到了不少關于藥材的知識。

“泡在白酒裏的蜈蚣、蠍子,是專治毒蟲叮咬的;烏梅、金銀花和白菊花可以作爲飲料沖飲;冬蟲夏草是一種珍貴的滋補品等”。

另外,李漁在《閑情偶寄》中對于藥材鋪裏的“百眼櫥”給予詳細的解釋,“一替之內,又必分爲大小數格,以便分門別類,隨所有而藏之”,認爲生活應該像“百眼櫥”這樣才能井然有序。

自商執變法以後,曆代統治者都奉行重農抑商的政策,商人在重農抑商的封建社會裏地位很低,因此,父輩們希望李漁走科舉之路,通過獲取功名來改變家族的社會地位,尤其是伯父李如椿。

于是,李漁從小不需要學習如何經營藥材生意,而是讀書識字,攻讀儒家經典,走科舉之途,從而避免了走上經商的道路,爲日後成爲一名文學家、史學家打下基礎。

25歲時,即明崇袖八年,李漁首次在金華參加童生試並高中榜首,成爲秀才,並得到主考官提學使許務的誇獎。

時隔年後李漁對“予出赴童子試,人有專經,且間有止作書藝而不及經題者,予以五經見拔”十分得意。

此後,李漁的好運便結束了,不僅先後經曆兩次鄉試失利,後又經曆明清易代的大動亂。

李漁在戰爭中飽受顛沛流離之苦,認識到人生的無常,這或許是他放棄科舉考試、追求快意人生的原因之一。

明清易代的社會大動亂擁殺了李漁追求功名的理想抱負,鼎革之後李漁決定不再參加科舉考試。

李漁開始遠離仕途,歸農學圃,以山水爲鄰,追求自然,過起晚明山人生活。

入清以後,李漁“近水鄰山處,歸農學圃年”,表示退隱不仕,“我不如人原有命,人能恕我爲無官”“自知不是濟川材,早棄儒冠辟草萊”氣此時李漁退隱山林,不再過問政治有兩個原因,一是戰亂讓李漁身心疲憊,另外對滿族統治者的排斥也是一方面原因。

李漁在家鄉蘭溪購地建屋,美其名曰“伊山別業”、“伊園”、過起隱居生活。

雖然這段隱居生活不長,前後僅三年,在這裏,李漁過著無官一身輕、無拘無束的休閑生活,盡情享受著鄉村淳樸的風情和甯靜的田園風光,並寫下了大量詩詞作品。

李漁對這三年的隱居生活直到晚年都還認爲“計我一生,得享列仙之福者,僅有三年”,可以說是贊不絕口。

一方面,李漁出生于醫藥世家,並跟隨伯父李如椿學得不少醫藥知識;另一方面,在蘭溪隱居期間,李漁過起“栽遍梅竹風冷淡,繞肥蔬蕨飯家常”的修身養性的生活。

這兩個事實至少能夠證明,李漁將來能夠成爲一名出色的養生家,可能與青少年時期與醫藥的耳濡目染及蘭溪休閑生活有關。

《閑情偶寄》《顧養部》中很多是從醫學角度談論養生的,李漁養生的許多內容與醫學聯系緊密。

可見,傳統醫學是李漁養生思想的重要來源之一。

李漁正是通過這個時期這兩大重大的實踐活動,爲日後形成豐富而又獨特的養生思想打下堅實的基礎。

可以說,青少年時期是李漁養生思想的形成階段。

社會動亂,回歸田園

社會動亂,回歸田園中年時期的李漁主要是在杭州和金陵度過的,故將李漁的中年時期分成前後兩個時期,即杭州時期和金陵時期,中年時期也是李漁人生文化活動的鼎盛時期。

在蘭溪期間,李漁雖自稱“但作人間識字農,爲才何必擅雕龍”,但未能真正做到以耕種爲生,對生活卻非常講究,導致經濟上日益捉矜見肘。

我們從李漁的《活虎行》並序中看出李漁對成名成家的渴望和期盼。

李漁在幫助族人興修水利期間,得知好友“李芝芳任金華府刑廳之職”更使得李漁內心難以平靜。

徐保衛在著作中提到“李漁對生活的熱愛、他感性的人生觀以及他善于適應環境的現實主義態度,使他本能的拒斥孤獨和貧窮”。

從這裏可以看出,李漁心裏是矛盾的。李漁遭受科舉的失利和明清易代的社會大動亂才決意自己追求功名富貴的心。

因此,經濟的日益措據,朋友的飛黃騰達,使李漁不得不另外去尋找一種既能實現自己的理想抱負、又能讓生活寬裕且有富有情趣的謀生方式,而杭州便成了他成名成才的理想之地。

順治八年,李漁舉家遷往杭州,開始“挾策走吳越間,賣賦以糊其口,晚豪揮灑擡如也”的生涯。

居杭十年,李漁爲了養家糊口,筆耕不綴,寫出傳奇《憐香伴》、《風事誤》、《意中緣》、《玉騷頭》等以及小說《無生戲》、《十二樓》等,數量驚人且優質。

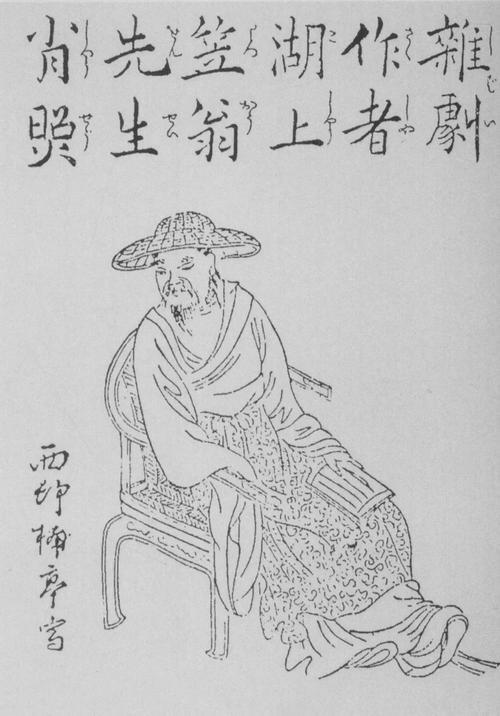

這些作品很快就四方流行,深受人們的喜愛,李漁的名氣也越來越大,“天下婦人孺子,無不只有湖上笠翁”,四方名碩也都“鹹以得交笠爲快”。

在杭期間,李漁找到了實現自己理想抱負的方式,即以文運商,自此以後不再稱自己“著述年來少,應慚沒世稱”。

杭州時期,李漁在事業上取得了巨大的成功,但李漁並不滿足。

爲了謀求更大的發展空間,李漁于順治十九年,舉家遷往金陵。

這次遷居一方面是爲了保護自己的經濟利益,另一方面則是爲了維護自己的聲譽。

在杭期間,李漁通過撰述傳奇小說致聲名鶴起,爲中年後期不斷擴大文化活動奠定基礎。

在金陵期間,李漁不僅編輯著述、經營書鋪、組建戲班、營造園林,而且遊曆天下,廣交名士。

因此,我們可以通過這些文化活動了解李漁養生思想是如何進一步發展的。

李漁在《閑情偶寄》中首倡“行樂以養生”,“樂”的思想更是深入李漁生活的方方面面。

現在看來,李漁是以多才多藝著稱的,他喜歡傳奇。

在傳奇《風筝誤》中公開宣稱:“傳奇原爲消愁設。費盡杖頭歌一阙;何事將錢買哭聲,反令變喜成悲咽。惟我填詞不賣愁,一夫不笑是我憂;舉世進程彌勒佛,度人秀筆始堪投”。

對李漁而言,戲劇創作,是一種“行樂之法”。

李漁喜歡旅遊,“履迹幾遍天下,四海曆其三,三江五湖則俱未嘗遺一”氣李漁認爲旅遊是天下最快樂的事,能夠目睹各地不一樣的風景及風情,品嘗各種不同的食物,增加見聞。

李漁是一位劇作家,許多著述需要引經據典,可見,李漁閱讀之廣,對古代典籍之熟悉程度。

李漁曾將陳百峰《女史》改輯爲《千古奇聞》,在目錄之後列有參考書目百余種,其中有關養生學說的《莊子》、《淮南子》、《呂氏春秋》赫然在目。

然有些書目不排除早期時就閱讀過的可能,但是中年時期是李漁創作的顛峰期,更需要從中汲取養料,而從中繼承和發展某些養生理論是合情合理的。

豐富的人生閱曆爲李漁養生思想發展提供了直接素材,而以上只論述戲曲、園林、旅遊、閱讀四個方面,實際上遠遠不止這些。

這一時期,李漁對于養生的看法基本形成,他獨特的養生思想進一步發展,因此,中年時期是李漁養生思想發展階段。

年齡雖老身體不老

年齡雖老身體不老落葉歸根是中國傳統思想。

晚年的李漁自稱“首丘之念,蓄之己久,知祖宗墟墓在焉”難免起了“首丘之念”。

1677年李漁又一次舉家遷往杭州,此時已是貧困交加,三年後,李漁終老西湖,享年70歲。

老年時期的李漁活到七十歲,而東漢時期著名養生家王充談論養生之人,卻不能長壽,豈不成爲他人笑柄。

李漁自稱“年將六十,即旦夕就木,不爲夭矣”,認爲即使現在死了,也不算短壽。

此時的李漁並沒有老態盡顯,可以說是老當益壯,“年雖邁而筋力未衰,涉水登山,少年場往往予弗及;貌雖癯而精血未耗,尋花覓柳,兒女事猶然自覺情長、老年時期的李漁仍能拔山涉水,尋花覓柳,在今天看來身體也是不錯的,這是他深請傳統養生的結果。

李漁靠自己豐富而又獨特的養生方法,活了70歲,就他當時所處的社會環境和衛生條件而言,也算得上是一個高壽的數字了。

晚年李漁于康熙十年(完成了《閑情偶寄》的寫作,《閑情偶寄》的內容主要包含戲曲理論、飲食、營造、園藝、服飾、修容、養生等方面,被譽爲“生活小百科”,書中系統的總結了其人生的經驗,使它上升爲理論的高度,並且公諸于世。

他對傳統養生理論並不是一味的繼承,而是棄其不合理部分,結合自身的體驗。

《閑情偶寄》是中國人生活藝術的指南,自從居室以至庭園,舉凡內部裝飾,界壁分隔,婦人的妝容,修容首飾,脂粉點染,飲撰調治,最後談到富人貧人的顧養之法。

一年四季,怎樣排遣憂慮,節制性欲,卻病,療病,結束時尤別立溪徑,把藥物分成三大動人的項目,叫做“本性酷好之藥”,“其人急需之藥”,“一心鍾愛之藥”。此最後一章尤富人智慧也”。

李漁養生思想不是一味的照抄照搬,而是有自己成熟的看法。