《巨流河》是一本令人感動的著作,它的作者是齊邦媛,一位才華橫溢的女作家。

齊邦媛被尊稱爲“齊先生”,在台灣文學界享有很高的聲望,並且對該領域産生了深遠的影響。她曾是台灣大學外文系的教授,在該系任教多年並于退休後榮譽離任。

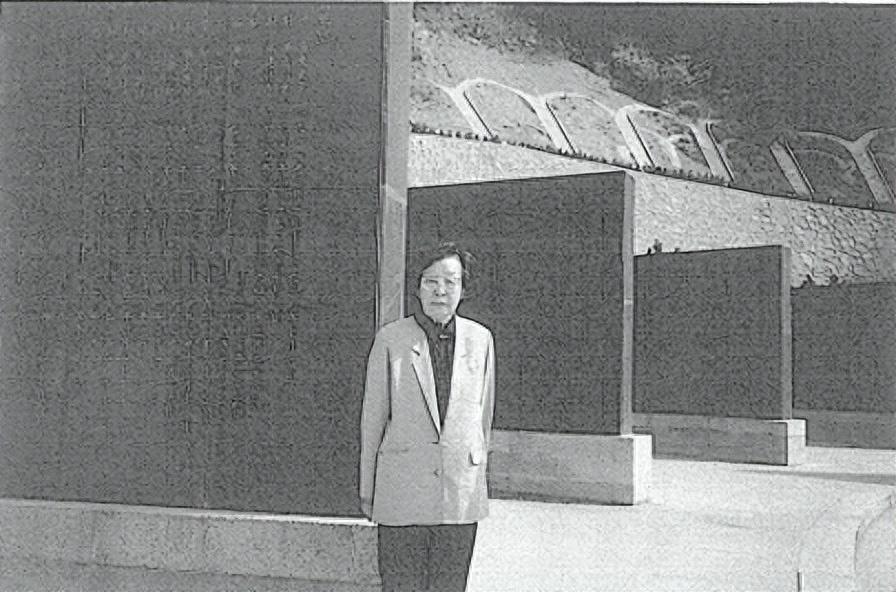

1999年5月,齊邦媛來到南京,參觀抗日航空烈士紀念碑。她站在紀念碑前,凝視著上面刻著一個人名字的編號爲M的石碑。

石碑上的一個名字名字勾起了她的回憶,她眼中泛起了淚水,悲傷地說道:

“他的一生就像一朵昙花,在最黑暗的夜晚中綻放,然後迅速凋謝,隕落。他的美麗和高貴無法言喻。”

這段話摘自齊邦媛的《巨流河》,是她對他最美好回憶的表達。

這個他是誰?爲什麽齊邦媛會形容他“如一朵昙花在黑夜中綻放”?其實這一切到要從1936年的南京說起。

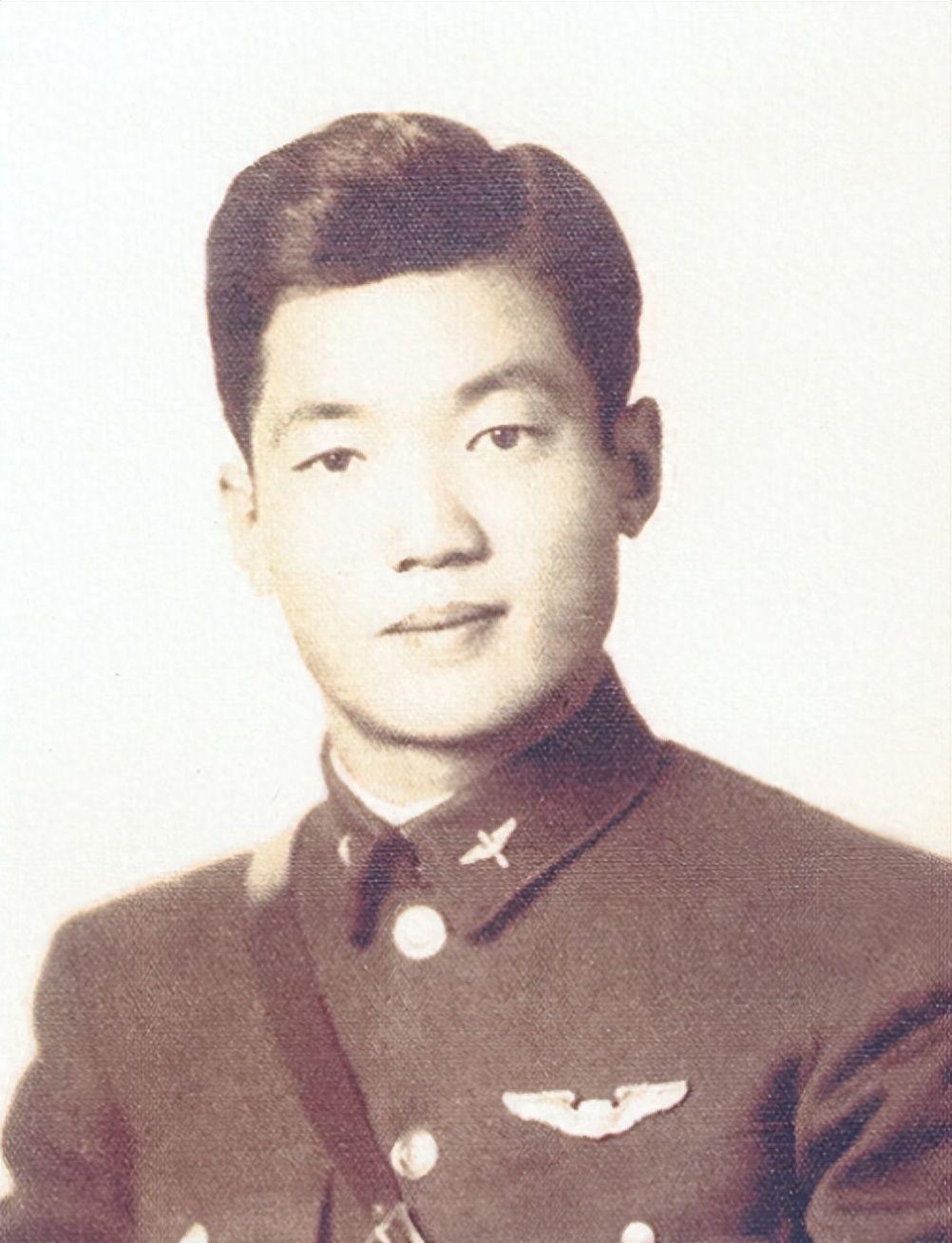

改名張大飛齊邦媛先生所提到的他叫做張大飛,或許這個名字大家不是很熟悉,但張大飛的父親可謂是人盡皆知。

那就是東北抗日英雄張鳳岐。

從九一八事變開始的那個夜晚,時任沈陽縣警察局局長的張鳳岐遵循省警務處長黃顯聲的指示,帶領部下與日軍交戰了兩天兩夜,最終因爲人數不足而撤退到錦州。

經過一段時間的調整,形勢有所穩定,黃顯聲做出了一個決定,讓張鳳岐以警察局長的身份返回沈陽。

他利用合法身份秘密組織了一支愛國警察、公安隊和民團,作爲抗日力量的儲備,並爲黃顯聲提供情報支持,以備合適的時機反攻沈陽。

1932年5月,黃顯聲認爲反攻的時機已經成熟,他通知張鳳岐准備在8月攻打沈陽,並讓張鳳岐在那個時候接應。經過半年多的准備,張鳳岐手下的部隊已經增加到大約八千人,這是一支相當可觀的抗日隊伍。

然而,由于內部叛變和叛徒的通風報信,日本的特工組織很快得知了反攻沈陽的計劃。于是,日本憲兵秘密地逮捕了張鳳岐。

張鳳岐在被日本憲兵嚴刑拷打的情況下,始終保持沉默。隨後,發生在1932年7月的某一天,敵人急切地將張鳳岐綁在了沈陽故宮大政殿後空場的石柱上,然後將柱子塗滿了油並點燃……

在熊熊烈火中,張鳳岐的聲音變得嘶啞,他憤怒地呼喊著:

“中國四萬萬同胞你們是殺不完的,他們遲早會醒來的!早晚會爲死去的同胞們報仇的!”

張大飛是張鳳岐的第四個兒子,原名叫張迺(三聲nai)昌,在父親去世後,趁亂離開沈陽,逃至北平。北平和天津的街頭到處都是像張大飛這樣逃亡的人,特別是許多東北學生流亡至此的人。

1934年,國黨東北領導人齊世英說服行政院的彭學沛撥款五萬銀元,在北平創建了一所名爲“國立東北中山中學”的學校,目的是收留那些因家鄉淪陷而被迫流離失所的有志向的東北孩子。

接到消息後,張大飛立即申請入學,並成功考入了初三年級。由于學校提供食宿全免,張大飛終于不再受顛沛流離之苦。

隨著北平局勢的緊張,齊世英做出了將學校遷往南京郊外板橋鎮的決定。

由于遷至南京後學生人數大幅減少,爲了確保學校長期運行所需的經費,剩下的學生被安排在齊世英家中寄宿。

這樣,齊世英的家也成了學生們稱之爲“第二個家”的地方。

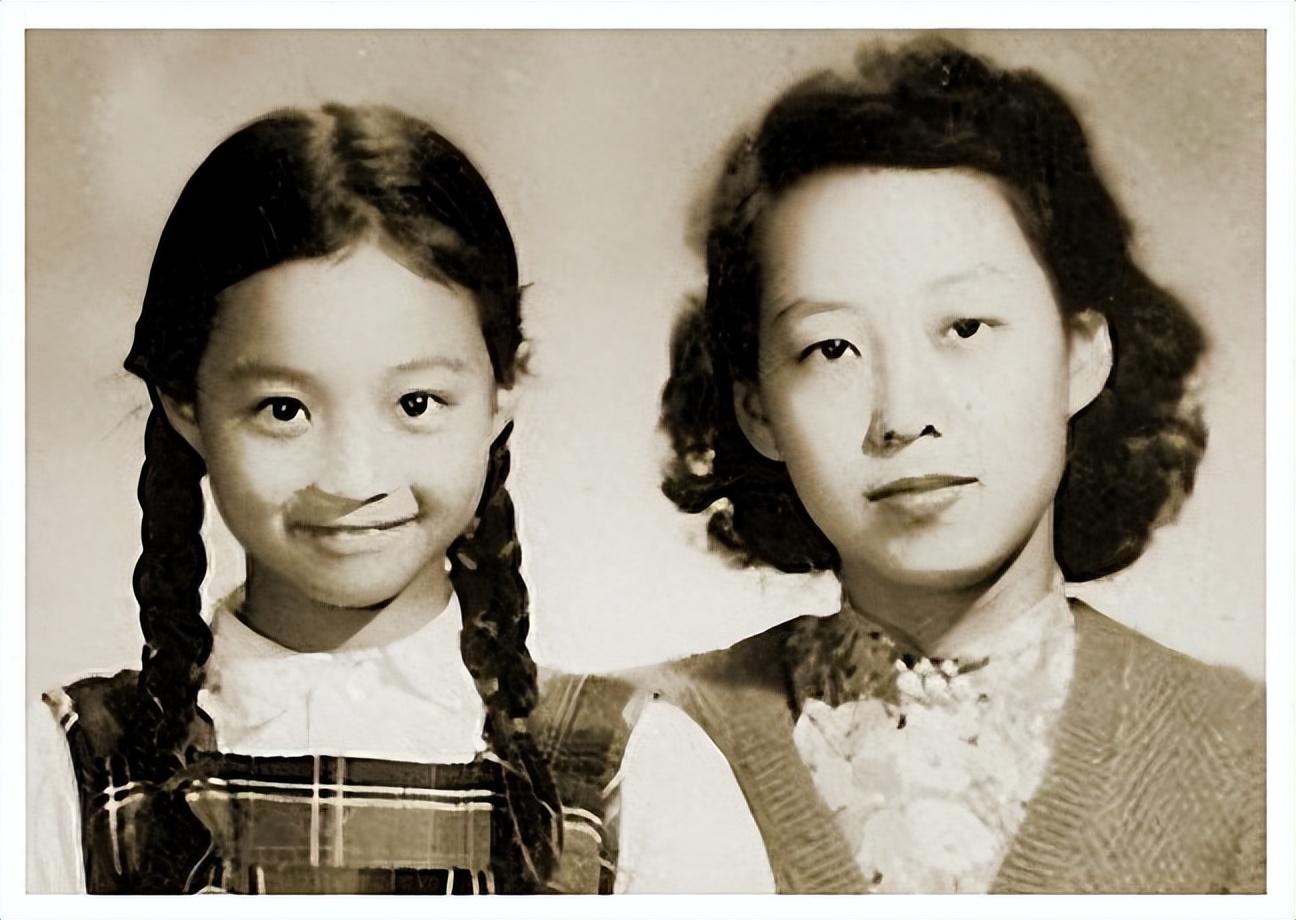

初次見面時光回到了1936年的冬天,南京下著大雪。每個周六,齊邦媛的家裏都會來幾個同學一起共進晚餐,他們都是齊邦媛的哥哥齊振一的同學,大多是那些東北的孩子。

因爲放假無處可去,齊振一就邀請他們一起到家裏吃飯。而在這些孩子中,也包括了張大飛。

張大飛平時很少與人交流,總是安靜地坐在角落裏,臉上更多的是憂郁的表情,而不是笑容。

齊邦媛的媽媽非常慈善,她對每一個沒有家的孩子都充滿了關愛,幾乎把這些孩子當成了自己的孩子。

她注意到張大飛總是獨來獨往,于是經常把張大飛叫到自己身邊,爲他夾菜,希望用這份溫暖的關懷來安撫張大飛內心的憂傷。

有一天,大家圍坐在爐火旁,歡快地聊著天。突然,齊媽媽好奇地問張大飛:“你離開家是因爲什麽呢?”

張大飛聽到這個問題,心中湧上了一股難過的情緒。他沉默片刻,然後說:“我父親叫張鳳岐,他在幫助東北的抗日同志時被日本人活活燒死了,不得不逃離家鄉。”

張大飛的話讓在場的每個人都感動得紅了眼眶。當時的齊邦媛聽到後,眼淚也不禁湧上了眼眶,她對張大飛多了幾分敬重之情。

一個冬日的周末下午,齊邦媛和哥哥們決定去附近的小山上玩耍。然而,下山的時候突然刮起了強風,寒冷的風使齊邦媛感到害怕,她開始哭泣。

這時,張大飛回頭看到了這一幕,他走回來握住齊邦媛的手,陪著她一起下山。這是他們第一次有這樣親密的接觸。

齊邦媛經常轉學,很少得到別人的同情和關懷。她聽到張大飛溫暖的話語,感受到他的關懷,心裏充滿了感動。

從那以後,每當齊邦媛看到小山,就會想起張大飛給予她的溫暖關懷,那一次的經曆讓她永生難忘。

1937年10月,日本開始對南京進行轟炸。在這混亂的時刻,齊邦媛即將與家人乘船前往武漢。正當她心亂如麻時,她再次遇到了張大飛。張大飛告訴她:“我已經報名軍校了,11點鍾要去碼頭。”

在他們臨別的時刻,張大飛遞給齊邦媛一個小包:“好好保管它,裏面裝著我要對你說的話。”

小包裏是一本《聖經》,扉頁上寫著一句話:“祝福你的前途充滿光明,願你走向美好。”

飛行在天空的雄鷹1938年,張大飛成功考入了笕橋中央航空學校。在他的學校生活中,他一直堅持給齊家寫信,向他們報平安。對于張大飛來說,齊家人就像自己的親人一樣。

在這些信件中,張大飛還向齊家人透露了自己參軍的原因。他說日本人把大家逼得走投無路,因此,他決定考入空軍官校,將來能爲國家報效,爲自己的父親報仇。

自那以後,張大飛沒有再流淚,只有戰鬥的決心。由于在戰鬥中表現出色和勇敢,張大飛于1941年被派往美國接受訓練。1942年,張大飛學成回國後,很快被選拔進入了由14航空隊組成的中美混合大隊。

這支駐紮在雲南的空軍部隊由美國將軍陳納德指揮,因其英勇善戰而被人們稱爲“飛虎隊”,對日軍來說是一股強大的威脅。

在這段時間裏,齊邦媛一直收到張大飛從前線寄來的書信。這些信件中,他描述了許多她從未聽過的奇怪地名,如雲南驿、個舊、蒙自等地,這些地名都沿著滇緬公路向緬甸延伸。

懷著複仇之心,飛翔在藍天中的張大飛不斷立下戰功,共榮立了18次戰功,軍功提升至中尉三級。

可是後來不知何故,他們之間的通信突然中斷了。齊邦媛很久都沒有收到張大飛的來信,這使她心中不安,就好像被一根細長的針狠狠地紮了一下。

過了一段時間,齊邦媛收到了來自哥哥齊振一寄來的一個包裹,打開後,發現裏面有兩封信。

英雄遠去,英魂永存人間1945年6月,齊邦媛正在武漢大學就讀時,她收到了一個特別的包裹。這個包裹裏裝滿了她寄給張大飛的所有信件,都是裝在美軍的帆布袋裏。

齊邦媛對這些信件的內容已經非常熟悉了。她以爲這是張大飛想讓她保管這些信件,所以胡亂地翻看著,直到她看到了那封“訣別信”。

這封信是張大飛寫給齊邦媛的哥哥的,但幾乎整封信都是表達他對齊邦媛的感情。張大飛詢問了齊邦媛的學業情況,還問候了齊家其他家人。

他提到和他一起考入航校的七個人都已爲國捐軀,他自己的犧牲也是遲早的事情。他不想辜負齊邦媛的深情,所以他對齊邦媛的哥哥這樣說:

“邦媛就像一顆耀眼的星星在天空閃耀,每次見到她我都忍不住想表達自己內心深深的愛意,但我又怎麽能對她說出來呢?我知道戰爭結束後我會活著還是死去。請原諒我對邦媛的感情,委婉地勸她忘記我吧!我只希望她一生都能幸福。”

事實上,在一次執行任務時,張大飛爲了保護戰友的飛機,不幸犧牲了。

在勝利之夜,全國人民歡慶抗戰的勝利,然而齊邦媛卻在昏暗的痛苦中度過這個夜晚。最終,她決定以受洗成爲基督徒的方式來紀念他們之間那份難以言喻的高貴。

1947年,齊邦媛前往台灣並投身教育事業。她一生致力于教育事業,培養了無數的學生,最終在台灣大學任職並退休。

進入晚年之後,齊邦媛始終懷念著一個心願,那就是要在自己有生之年寫一本書,爲了中國在抗戰時期的曆史,爲了那些經曆戰爭的人們。

她還想爲了那位傷感的父親,確保父輩的經曆不會隨著時光的流逝而被遺忘。

而更重要的是,爲了那個名字,那個她一生無法忘懷的人,張大飛。他的名字深深地印在齊邦媛的記憶中,永遠不會被遺忘。

結語1999年,75歲的齊邦媛特意到位于南京紫金山的航空烈士公墓,她在3000多名獻身的航空烈士中找到了刻有張大飛名字的紀念碑。她老淚縱橫,當時的五月陽光溫暖地照射在她身上,仿佛是張大飛給她溫暖的擁抱……

他們之間的短暫情緣與“巨流河”這條溫馨卻淒涼的河流相連。張大飛的一生光明磊落,他爲了保家衛國。

當我們站在南京航空烈士陵園,看著那莊嚴而肅穆的紀念碑時,我們會更加深刻地感受到中華民族的不屈和偉大。