若是提起明朝初期的開國功臣,我們首先想到的便是開平王常遇春與中山王徐達:

徐達是朱元璋的鳳陽老鄉,在朱元璋剛加入郭子興的起義軍不久便跟隨朱元璋身邊,在朱元璋離開郭子興獨自創業的時候,徐達作爲“淮西二十四將”之一亦是跟隨朱元璋身邊,是朱元璋身邊能征善戰的第一大將,而且還是智勇雙全之人。

作爲朱元璋的左膀右臂,徐達領兵對戰陳友諒、張士誠等枭雄,之後又領兵北上對戰北朝殘余勢力。就連“第一猛將”常遇春都在徐達的麾下做副將,如此便可見徐達的地位。

洪武三年,朱元璋大封開國功臣,徐達位居榜首;在朱元璋爲功臣們修建的功臣廟中徐達位居第一,被封爲魏國公。徐達共有四個女兒,其中三個女兒都做了朱元璋的兒媳,其中長女徐氏更是在後來成爲大明王朝的第三位皇後。徐達死後,被追封爲中山王。魏國公爵位在大明王朝傳了十世十一代,與大明王朝有始有終。

而開平王常遇春則比較可惜,在洪武二年死在了北伐的路上,于洪武三年被朱元璋追封爲開平王,位居功臣榜第二位。雖然常遇春去世的早,但是他能位居開國功臣第二位,便可以看得出他的功勞有多大。

值得一提的是常遇春雖然不是“淮西二十四將”之一,比徐達晚了兩年的時間投奔朱元璋;但他骁勇善戰,人稱“常十萬”,逐步成爲朱元璋麾下“第一猛將”,地位僅次于徐達。

雖然常遇春在大封功臣之前便已經去世,朱元璋感念常遇春的戰功,便將其子常茂封爲鄭國公,位居“開國六公爵之一”,成爲開國六公爵中唯一一位不是靠戰功被封公爵之人。而常遇春的女兒則是嫁給了太子朱標,成爲大明王朝的第一位太子妃,未來的皇後。

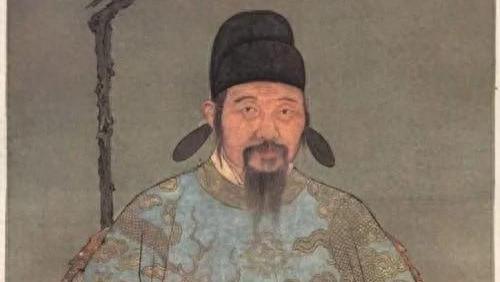

明朝開國功臣除了徐達、常遇春外,功勞最大的便是馮勝,與徐達、常遇春不同的是,馮勝比較“低調”,若是提到明朝的開國功臣不太容易想到馮勝,反而是功勞比馮勝少的湯和、李文忠等人。但實際上馮勝,是朱元璋麾下非常不容忽視的一位功臣,而且是前三位開國功臣中活的最久的。只可惜馮勝並沒有善終,而是被朱元璋無罪賜死。

很多人都說:朱元璋如此做,馮勝實在是死得冤,但實際上馮勝當真死得冤嗎?

筆者認爲並非如此!

01 兄弟二人皆爲太祖心腹馮勝一開始名爲馮國勝,兄長是被追封爲郢國公的馮國用。兄弟二人從小都非常喜歡讀書,尤其是《孫子兵法》,所以兄弟二人皆精通兵法。元朝末年,農民起義此起彼伏,來反抗元朝。馮勝便同兄長馮國用一起在山寨上召集了上百人來自保,在朱元璋率兵攻打秒山的時候,馮勝兄弟二人便決定歸附朱元璋。

《明史·馮勝傳》:馮勝,定遠人。初名國勝,又名宗異,最後名勝……太祖略地至妙山,國用偕勝來歸,甚見親信。

馮國用一副儒生的打扮,看上去溫文爾雅;但是在朱元璋面前露了幾手,朱元璋才知其是文武雙全之人,對其十分信任。

而且還曾問過馮國用:應該平定天下?

馮國用是這樣回答朱元璋的:金陵(南京)是龍虎盤踞之地,曆代皇帝都以此爲都城;大帥可以先將金陵奪下作爲自己的根據地,然後再征戰四方,奉行“仁義”,收羅人心,先不要忙著爲自己的子女爭取榮華富貴;如此,天下便沒有難平定了。

朱元璋聽到此言很是高興,便將馮國用當成自己身邊的謀士。

曆史的結局我們也都很清楚:朱元璋確實率兵攻占了集慶(南京),依次爲根據地,對戰陳友諒、張士誠等人;之後更是將此地改爲南京,在南京稱帝。

後來馮國用親自領兵作戰,朱元璋對其十分信任,還讓其統領自己的親兵,馮國用不僅立下不少戰功,還曾救過大將徐達的命。憑著戰功一步一步做到親軍都指揮使的位置上,只可惜在1359年的紹興之戰中,馮國用在軍中突然去世,年僅36歲而已。

朱元璋得知消息後很是悲痛,親自在雞籠山祭奠功臣。

在朱元璋稱帝後將其置于功臣廟第八位,並將其追封爲給郢國公。

若非馮國用去世如此早的話,成爲比肩徐達、李善長的開國功臣還是不成問題的;但曆史並不能假設,只能惋惜。畢竟此時的朱元璋身邊,謀臣並不多,馮國用十分難得。

像“開國六公爵”中的韓國公李善長、曹國公李文忠,人稱“諸葛亮”、被封“誠意伯”的劉伯溫等人還未投奔到朱元璋麾下,而馮國用不僅文武雙全,且善于出謀劃策,深得朱元璋的信任。

馮國用不死,其在韓公、岐陽伯仲乎?

在兄長馮國用在時,馮勝還是十分“低調”的;因爲馮國用的兒子馮誠尚且年幼,不能領兵,所以兄長去世後,馮勝便直接襲其都指揮使的位置,代替兄長繼續掌管朱元璋身邊的親兵;

南征北戰,立下戰功朱元璋之所以讓馮勝襲其兄長都指揮使的位置,不僅僅是因爲馮國用之子馮誠年幼;還因爲在馮國用去世之前,馮勝已經建立了不少戰功,而且靠自己的戰功做到了元帥(元朝末年元帥的含金量並不高),朱元璋是認可馮勝能力的;再加上朱元璋本就信任馮勝兄弟二人,所以由馮勝襲親軍都指揮使的位置是最合適不過的。

《明史》:國用之卒,子誠幼,勝先已積功爲元帥,遂命襲兄職,典親軍。

在此之後,馮勝便不再活在兄長馮國用的光環、幫襯之下,而是真正的靠自己的實力建立戰功;而且事實證明馮勝在出謀劃策上可能不如兄長,但若是領兵上戰場殺敵的話,並不輸于兄長。而且很快馮勝便立下了大功:

朱元璋占領集慶後便將其改名爲應天,並將此處作爲自己的根據地。雖然朱元璋手握十萬大軍,但是占據的地盤非常少;朱元璋很清楚自己的處境,四面都是敵人。1360年劉伯溫被朱元璋邀請應天(南京)成爲自己身邊的謀士,提出的很多建議也被朱元璋采納。

很快陳友諒率兵攻占了太平,朝著東邊而來,而且氣勢洶洶。

朱元璋便召集麾下大將們商量對策,大多數人都建議“避其鋒芒”;正在朱元璋一時間不知如何是好時,劉伯溫也一句不言。朱元璋便將劉伯溫召到內室詢問其建議,劉伯溫的建議是:

凡是提出投降或者逃走者,應該將其誅殺,不能讓這些人擾亂軍心;陳友諒傲氣十足,不將我們放在眼裏,我們應該利用他的這一弱點,誘敵深入,並且一舉殲滅。

朱元璋聽從劉伯溫的建議,對陳友諒的大軍設置了兩層埋伏:

第一層便是馮勝率領的大軍

而第二層是常遇春率領的大軍

等到陳友諒的大軍進入埋伏圈後,馮勝率兵攻打,結果將陳友諒打得落敗而逃;而馮勝仍舊覺得打得不過瘾,繼續追擊陳友諒,在太平再次將其大敗,順便將太平收複。之後馮勝又跟隨大軍一起征討陳友諒,接連攻了安慶等地,並且進入江州,陳友諒再次潰敗而逃。

此次能夠大敗陳友諒,除了戰功赫赫的常遇春外,馮勝的功勞是最大的,朱元璋將其擢升爲親兵都護。

1363年二月,張士誠派兵攻打安豐,而小明王與大將劉福通正在安豐城;雖然劉伯溫並不建議朱元璋率兵救援小明王,但朱元璋還是去了,馮勝跟隨一起,安豐一戰朱元璋大獲全勝。而馮勝也憑其戰功被擢升爲同知樞密院事。

緊接著在對戰陳友諒60萬大軍的鄱陽湖之戰中,馮勝亦是作戰十分勇猛,立下大功;

陳友諒被滅後,朱元璋便轉頭開始對戰張士誠,先後淮東、海安壩、泰州等地。在徐達久攻高郵不下時,宜興又需要救援,徐達只好將馮勝留下繼續攻打高郵,而自己則是率兵回援宜興。徐達走後,高郵城內守將假裝投降,馮勝輕易相信了高郵守將,所以便派指揮使康泰率領上百人先行進城,沒想到康泰等上百人全部被殺。

朱元璋得知後非常生氣,直接將馮勝召回南京,杖責十下,然後讓馮勝走著回高郵。

馮勝是又慚愧又生氣,在回到高郵後便拼盡全力攻打高郵,恰好徐達率領大軍從宜興趕回,二人合力一起攻下了高郵城。緊接著將淮安、安豐攻下,並且活捉了張士誠麾下大將呂珍。

在接連攻克湖州、平江後,馮勝便被擢升爲右都督,並且跟隨大將徐達一起開始北伐。

被封宋國公跟隨大將徐達一起北伐時,馮勝率兵接連攻克陝州、統管、華州等地,被朱元璋命爲征虜右副將,在汴梁駐守。沒多久又跟隨大軍一起征伐山西,不僅越過太行山,還活捉了北元右丞嘉成;緊接著又攻克平陽等地,活捉北元左丞田保保等人。

朱元璋得知後非常高興,直接下诏馮勝位居常遇春之下,但是在湯和之上。

可以說馮勝的功勞是非常大的,但是只要有徐達、常遇春在,馮勝便只能“屈居”第三位,畢竟論智謀馮勝不如徐達,論勇猛馮勝不如常遇春。但能僅次于徐達、常遇春,便可見馮勝在朱元璋麾下的地位有多高。

不過馮勝並沒有徐達的“安分守己”,經常會犯一些小的錯誤,高郵之戰中輕信高郵守將的話是其一;而洪武元年馮勝再次因爲犯小錯,而被貶爲都督同知。可見馮勝雖然戰功頗豐,但並不懂得如何謹言慎行、謹小慎微,甚至並不會跟徐達一樣低調做人做事。這或許,是在爲馮勝最終的結局埋下伏筆吧。

而且在洪武二年,馮勝又一次惹怒了朱元璋。

洪武二年,馮勝率領大軍渡過黃河,接連攻克鳳翔、鞏昌;又同大將徐達一起攻克慶陽,至此陝西全部平定。這年九月朱元璋下诏徐達班師回朝,但是馮勝要率兵駐守在慶陽。然而馮勝居然公然違抗朱元璋的聖旨,認爲陝西一帶已經平定,實在需要駐守,便私下裏率全軍返回京師。朱元璋得知後大怒,狠狠將其斥責一頓。

九月,帝召大將軍還,命勝駐慶陽,節制諸軍。勝以關陝既定,辄引兵還。帝怒,切責之。

但是念在馮勝的功勞頗豐上,朱元璋並未處罰,而是減少了給馮勝的賞賜。

不遵皇命,便是要被處死的大罪,此時的朱元璋已經坐上了皇位,但是北元朝廷的勢力仍在,朱元璋還需要馮勝爲自己北伐北元,自然朱元璋不會對馮勝動手;更何況馮勝是戰功赫赫的開國功臣,朱元璋自然不能讓功臣寒心,但是馮勝所有的過錯都會在朱元璋那裏積攢著,等攢到一定程度時,自然會一並處置。

了解朱元璋的都知道,即便是謹言慎行的臣子都不一定能善終,更何況是馮勝此人呢?

洪武三年,馮勝跟隨大將徐達一起出兵西安,大敗王保保(元朝名將);緊接著領兵進入沔州,並且緊隨其後調兵吐蕃。凱旋而歸後,朱元璋大封功臣,馮勝被封爲宋國公,位居“開國六公爵”之一。

馮勝與兄長馮國用,都是朱元璋建立大明王朝戰功赫赫的功臣,朱元璋對馮勝倍加稱贊。

被封宋國公後,王保保多次率兵侵擾明朝邊陲,朱元璋命徐達、馮勝、李文忠、傅友德等人率兵出征。此戰線段出師不利,李文忠所率大軍則是與元軍一樣死傷相當,唯獨馮勝所率大軍殺敵頗豐立下大功。

不過馮勝也未收到賞賜,據說馮勝私下裏藏了不少戰馬,被朱元璋得知,功過相抵。

之後馮勝要了前往北平等地練兵,要麽就是率兵出征北伐,要麽率兵鎮守在陝西或者河南,並不長久地待在京城。

馮勝的女兒,一個嫁給了開平王常遇春的兒子鄭國公常茂,一個則是成了朱元璋的兒媳、周王朱橚的王妃。可以說此時的馮勝在朝中的地位非常高,不僅與朱元璋聯姻,而且還與常遇春家族聯姻,但馮勝的這兩個女婿都不安穩。馮勝與女婿常茂向來不和,甚至還被自己的女婿常茂狀告而丟了大將軍之位,之後再也沒有任主帥。而馮勝的另一個女婿周王朱橚,因私下裏見嶽父馮勝而被貶雲南;這究竟是怎麽回事呢?

兩個女婿都很坑洪武十七年,年僅四十六歲的曹國公李文忠病逝。

次年,五十四歲的魏國公徐達病逝。

此時的朝中,馮勝的地位幾乎是最高的。

元朝的太尉納哈出在遼東一帶用兵十萬,成爲大明王朝在遼東的隱患。洪武二十年,朱元璋便派馮勝爲征虜大將軍率兵出征納哈出,穎國公傅友德、鄭國公常茂、永昌侯藍玉等率領二十萬大軍一同前往。與此同時,朱元璋派納哈出昔日的不將乃剌吾前去勸降納哈出。

面對明朝二十萬大軍,且在乃剌吾的勸降之下,納哈出終于決定歸降明朝。

馮勝便派藍玉前去設宴款待納哈出,雙方飲酒正在興頭上時,藍玉將自己的衣服脫下來讓納哈出穿上,納哈出自然不肯穿,並且跟身邊人說蒙古語。

鄭國公常茂身邊有一個懂蒙古語的下屬,對常茂說:納哈出想要逃走。

常茂突然起身朝著納哈出砍去,將納哈出的胳膊給砍傷了,納哈出部得知消息後便想要逃走。此事鬧到了馮勝那裏,馮勝便對納哈出好生安撫一番,並且派人前去將招降納哈出部。

馮勝對女婿常茂的行爲非常生氣,便上疏狀告常茂的罪行,雖然常茂沖動是真,但在奏疏中馮勝添油加醋了不少,導致常茂很是不滿,便趁機揭露了嶽父馮勝不少不法的行爲:

馮勝藏匿不少良馬

而且還派人向納哈出的妻子們斟酒,像她們索要大量的金銀珠寶

王子才去世兩天,馮勝便強行去了娶了他的女兒

馮勝如此種種失去了降臣們的心,再加上常茂的攻讦,朱元璋便收回了馮勝的大將軍印,讓其回鳳陽來家修建宅子養老居住。

常茂被貶龍州,洪武二十四年去世;

而馮勝,則再也沒有統率過大軍。

馮勝之後崛起的便是涼國公藍玉,而藍玉在洪武二十六年被處死,並且牽連一萬五千人被殺,其中便包括馮勝。

馮勝回到鳳陽後,洪武二十二年,其女婿周王朱橚竟然沒有朱元璋的允許,私下裏離開封地前往鳳陽見自己的嶽父。一個是手握重兵的藩王,一個是朝廷戰功赫赫的老臣,朱元璋如何能不忌憚呢?

朱元璋非常生氣,將朱橚貶到了雲南。

「周王遷鎮雲南,至日擇第居之,應有軍民之務,爾英自理之。」

雖然朱元璋並未因爲周王私下裏見馮勝一事而處置馮勝,但了解朱元璋的應該知道朱元璋是一個疑心非常重的人,尤其是馬皇後去世後,朱元璋的身邊更是無人時常勸谏。

馮勝與周王朱橚此舉,無疑是在自掘墳墓;

朱橚是朱元璋親子,朱元璋即便是再生氣都不會處死朱橚,但馮勝便不同了。

被無罪賜死,但當真“無罪”嗎?洪武二十五年,朱元璋培養了二十五年的皇太子朱標病逝,其次子朱允炆被封爲皇太孫。而馮勝作爲開國功臣之最(活著的)被加封太子太師,至于已經位居涼國公之位的藍玉,則已經成爲太祖皇帝朱元璋的眼中釘。

藍玉是開平王常遇春的妻弟,太子妃常氏的親舅舅;然而太子妃常氏病逝後,朱元璋與太子朱標便將側妃呂氏扶正爲太子妃,朱允炆是呂氏所生。至于常氏所生的嫡長子朱雄英年僅10歲便夭折了,呂氏成爲繼太子妃,朱允炆便成爲名副其實的嫡子。

朱元璋將朱允炆封爲皇太孫,但是朱允炆尚且年幼,而且性格儒雅仁弱。

而藍玉雖然戰功赫赫,但恃寵生嬌,做出很多不法的事情;朱元璋便擔心朱允炆多年後坐不穩皇位,便發動了藍玉案,將藍玉全族處死或者是流放。而很多的開國功臣以及功臣之後、姻親等都受到了牽連,受此案牽連的一萬五千多人被殺。

皇太孫年幼,朱元璋年事已高,對太孫很是擔心,對人猜忌也是越來越多。

在所有活著的功臣中,馮勝是功勞最大、地位最高的,而且周王朱橚還曾密會馮勝,二人難道不是有不臣之心嗎?朱橚作爲周王,是“八大藩王”之一,手握重兵,再加上有老將馮勝的加持,若是有不臣之心的話,皇太孫朱允炆未必能穩得住。

更何況馮勝自跟隨朱元璋以來,多次違背了太祖的心意:

洪武元年是第一次

洪武二年九月擅自領兵回京是第二次

洪武三年馮勝私下裏藏了不少良馬是第三次

洪武二十年,與女婿常茂互相攻讦時,馮勝的很多不法之事被揭發出來;

洪武二十二年,私下裏與女婿周王朱橚見面,而未告知太祖

.....

多次違背朱元璋的心意,戰功越大,地位越高,對于朱元璋而言威脅便越大。馮勝從一開始就沒有明白“伴君如伴虎”的涵義,在朱元璋稱帝後仍舊我行我素,做了很多過分的事情。若是馮勝能夠跟徐達、郭英一樣安分守己、謹言慎行,深谙爲人臣之道,尤其是作爲戰功赫赫的開國功臣,應該如何低調爲人處事的話,也不至于落得一個被賜死的下場。

太祖春秋高,多猜忌。勝功最多,數以細故失帝意。藍玉誅之月,召還京。逾二年,賜死,諸子皆不得嗣。

馮勝死後,朱元璋並不准許其子承襲宋國公爵位,便可見在朱元璋的眼裏,馮勝的存在,就是對皇太孫的威脅。

朱元璋在曆朝曆代的開國功臣中,確實是處死開國功臣最多的,猜忌心非常重,這一點是毋庸置疑的;所以很多人爲馮勝被賜死而抱冤;然而筆者認爲馮勝其實死得並不冤。

小編,真冤![笑著哭]