從歐洲大陸遠眺英倫三島,最顯眼的景觀便是多佛白崖,這片長達5公裏的白色懸崖,最高點達110米,是自白垩紀開始,海洋中的單細胞浮遊藻類遺骸緩慢沉積到海底後形成,至今已有1億3千萬年的曆史,被認爲是英格蘭的象征。而多佛白崖所在的海峽便是多佛爾海峽,是英吉利海峽的最窄處。

英國與法國最近的地方

多佛爾海峽又稱加來海峽,位于英吉利海峽的東部,是英國與法國最近的地方,海峽最窄處僅28.8米,長度在30-40公裏。由于多佛爾海峽曾經是陸地,連接著大不列顛島與歐洲大陸,後來隨著冰河長期侵蝕才成爲海峽,所以這裏大部分水深只有24-50米之間,最深處也只有64米。

不過作爲連接北海與大西洋的通道,多佛爾海峽是世界級的繁忙航運要道,西歐、北歐與世界其他地方的海上貿易往來都要途徑這裏,每年途徑這裏的船只達13萬艘以上,占到了整個英吉利海峽航運通過量的6-7成。附近有英國重要的港口多佛爾和法國港口加來和敦刻爾克。

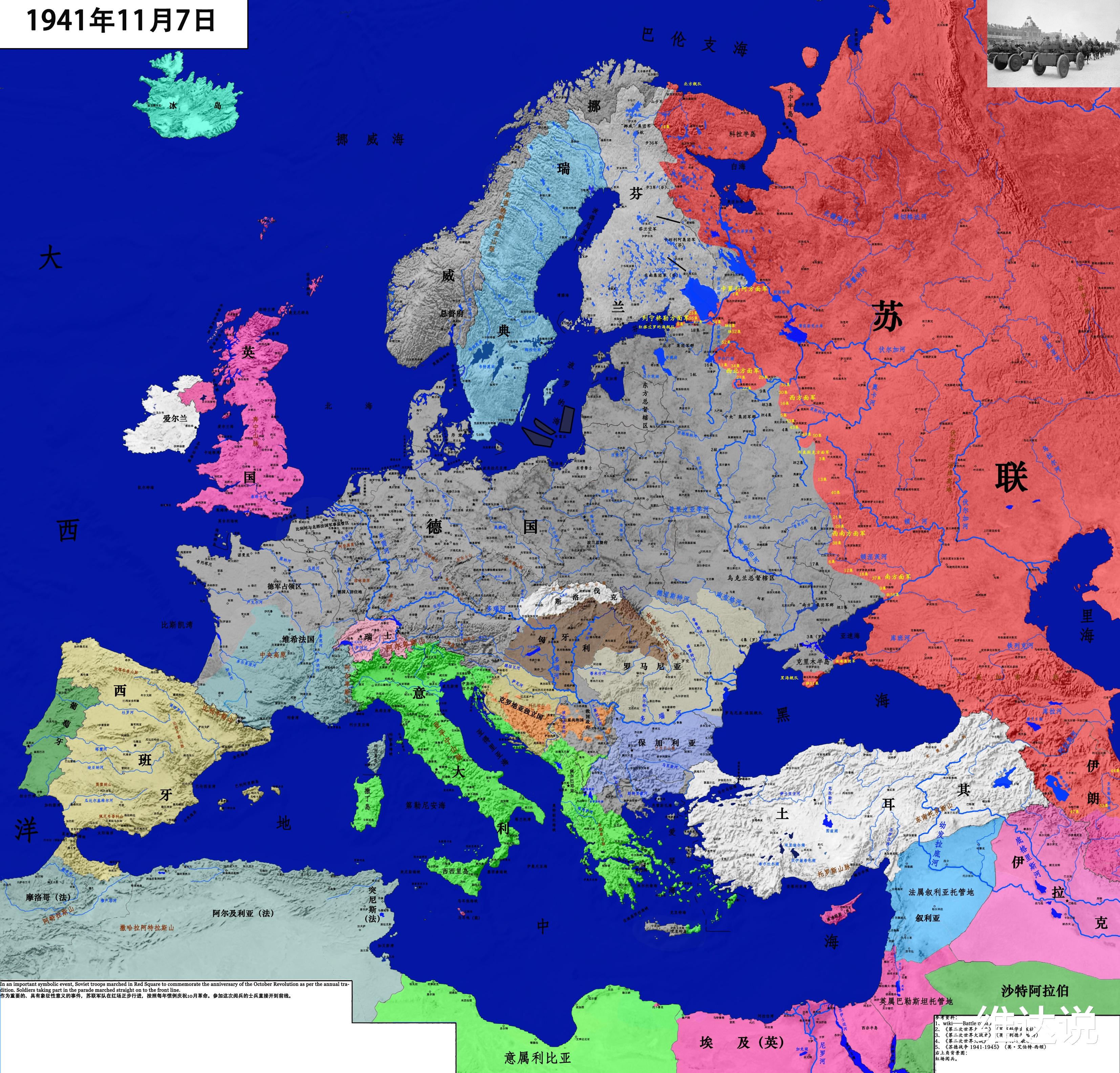

沒錯就是敦刻爾克,二戰初期英法聯軍由于戰略失誤被德國包夾時,實施的敦刻爾克大撤退就發生在這裏,途經的海峽正是多佛爾海峽。當時是1940年,納粹德國集中百萬大軍進攻西歐,而西歐的英國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡擁有147個師,共計300多萬軍隊,兵力與德國相當。

但由于英法聯軍固守在德法邊界的馬奇諾防線後面,卻忽視了法國與比利時之間的阿登山區,結果德軍沒有硬啃馬奇諾防線,反而先攻陷比利時、荷蘭和盧森堡,繞過馬奇諾防線從色當一帶渡河,在英法聯軍背後進入法國,最終英法聯軍不得不一退再退到法國敦刻爾克周邊的狹小地帶。

面對即將遭遇的滅頂之災,英法聯軍果斷實施撤退計劃,從敦刻爾克經多佛爾海峽退入英國。 最終依靠英國動員起來了861艘各型軍用、民用船只,在一周的時間裏成功撤離了33.6萬余人,其中英軍約21.5萬、法軍約9萬,比利時軍約3.3萬。另有英法聯軍4萬余被俘,2.8萬余人陣亡。

這次大撤退丟棄了全部重裝備,包括1200門大炮、750門高射炮、500門反坦克炮、6.3萬輛汽車、7.5萬輛摩托車、700輛坦克、2.1萬挺機槍、6400支反坦克槍以及50萬噸軍需物資,士兵僅帶著隨身的步槍和數百挺機槍回到英國,但卻爲後面的諾曼底登陸反攻保存了有生力量。以至于有曆史學家認爲,歐洲的光複和德國的失敗就是從敦刻爾克開始的。

跨越海峽的英法海底隧道

如今硝煙散盡,多佛爾海峽這處英法兩國最近的海峽,也成爲了英倫三島聯系歐洲大陸最近的地方。于是1987年英法兩國合作開鑿的海底隧道開工,這條跨越多佛爾海峽,連接英國多佛港與法國加萊港的隧道工程在7年後順利完工,進一步推動了當時歐洲一體化的進程。

額外一提的是,多佛爾海峽遍布的白垩層爲英法海底隧道提供了一個極佳的挖掘隧道的岩層。這條耗資約100億英鎊(約150億美元)的工程,還是當時世界上最大的由私人資本建造的工程,使法國往返英國的單程時間僅需要35分鍾。

當然英法海底隧道早在19世紀初的拿破侖時代就被提出過,之所以跌宕了近兩百年才建成,很大程度上跟英國放棄大陸均勢戰略,轉而擁抱推進歐洲一體化的歐共體有關。要知道英國是一個孤懸在歐洲大陸之外的島國,憑借大航海時代的港口便利獲得了先發優勢,而要保持這種優勢,就需要合理應對來自歐洲大陸的威脅。

畢竟多佛爾海峽雖然隔開了不列顛島與歐洲大陸,但是二者之間的距離也不過區區數十公裏,在航海技術突飛猛進的時代,渡海作戰並不是格外困難的事情。所以避免歐洲大陸出現唯一的強大霸主,使之永遠處于旗鼓相當的地位而陷入無休止的紛爭中,便可以保證英國在歐洲一直處于鶴立雞群的地位,如此便是最有利的狀態。

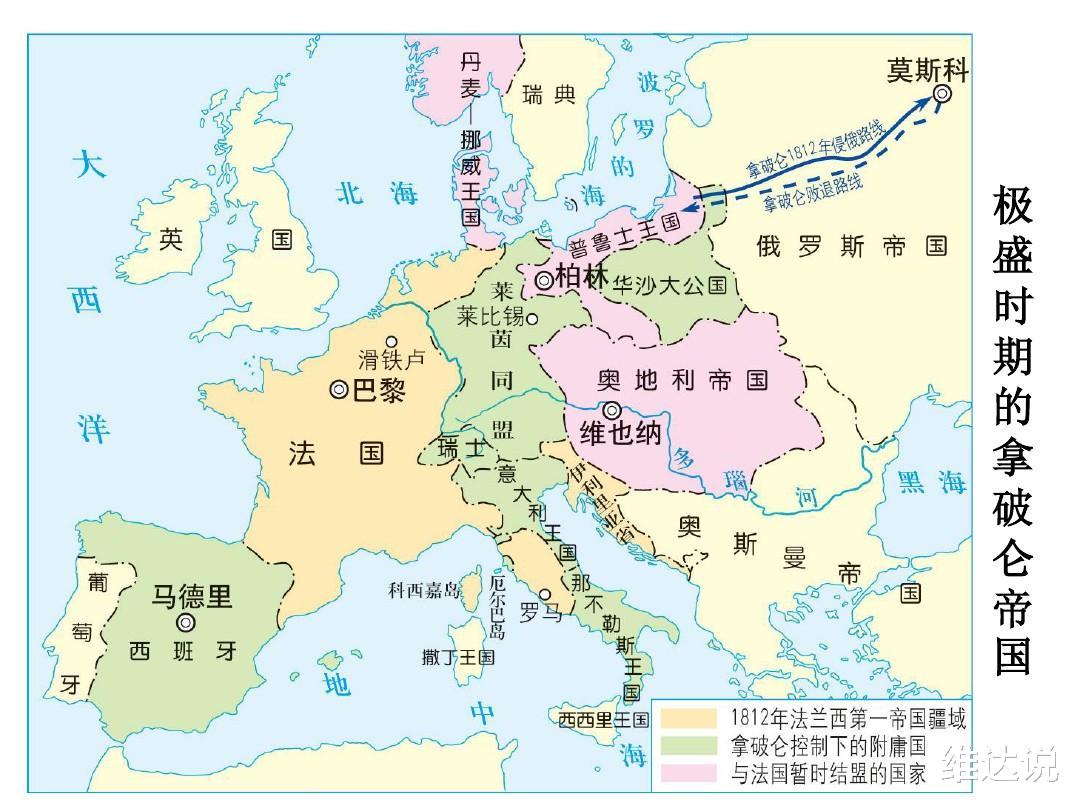

于是大陸均勢戰略應運而生,就像英國前首相丘吉爾在《第二次世界大戰回憶錄》中說:“英國四百年來的對外政策,就是反對大陸上出現最大、最富于侵略性和最霸道的國家”,英國總是“參加不那麽強大的一方,同它們聯合起來,打敗和挫敗大陸上的軍事霸主,不管他是誰,不管他所統治的那一個國家。”這段話是對英國均勢外交的最好概括。

從早期的組建七次反法聯盟以打掉拿破侖帝國的輝煌,到再聯合法國在克裏木戰爭中猛揍沙俄,再到一戰前組建英法俄三國協約對抗以德國爲首的三國同盟,以至于爲了防止法國在歐洲大陸獨大,又在巴黎和會上扶德抑法,再到二戰前的綏靖——縱德反蘇,其背後的政策邏輯無一不是在貫徹大陸均勢戰略。

直到二戰後,這次世界大戰造成的巨大人力與經濟損失,帶給歐洲極大的打擊,西歐諸國再也無法鞏固他們原有的列強地位,美國和蘇聯這兩個對立的超級強權控制了世界的主導權,再加上奧斯威辛集中營等大屠殺事件證明了戰爭與極端主義的可怕。

所以種種因素之下,歐洲的統一思潮不斷深化,于是1951年法國、聯邦德國、意大利、荷蘭、比利時和盧森堡6國簽訂了爲期50年的《歐洲煤鋼共同體條約》,邁出了聯合的第一步。1965年6國又再次簽署《布魯塞爾條約》,決定將歐洲煤鋼共同體 、歐洲原子能共同體和歐洲經濟共同體統一起來,統稱歐洲共同體,這便有了歐盟的雛形。

面對歐洲聯合的大勢所趨,英國堅持了400多年的大陸均勢政策再難有施展余地,于是便在1973年正式放棄均勢戰略,選擇融入這個歐洲大家庭,于是在這種背景下,方才有了跨越多佛爾海峽的英法海底隧道。而多佛爾海峽也不再成爲隔開英國與歐洲大陸的天塹。想到這裏,維達不僅期待跨越台灣海峽的福台海底隧道也能變成現實,讓天塹變通途!

上期回顧:英吉利海峽:世界上最繁忙的海峽,英國貫徹歐陸均勢戰略的關鍵

備注:本文是《世界海峽合集》的第42章原創作品,僅爲一家之言,轉發請注明【著作權歸原作者所有及出處】,嚴禁抄襲。另文中配圖部分引自網絡,如有版權私聯請刪。