譯自參考資料

S. C. M. Paine (2003). The Sino-Japanese War of 1894-1895: Perceptions, Power, and Primacy. Cambridge University Press

Paul A. Cohen (1997). History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience, and Myth. Columbia University Pres

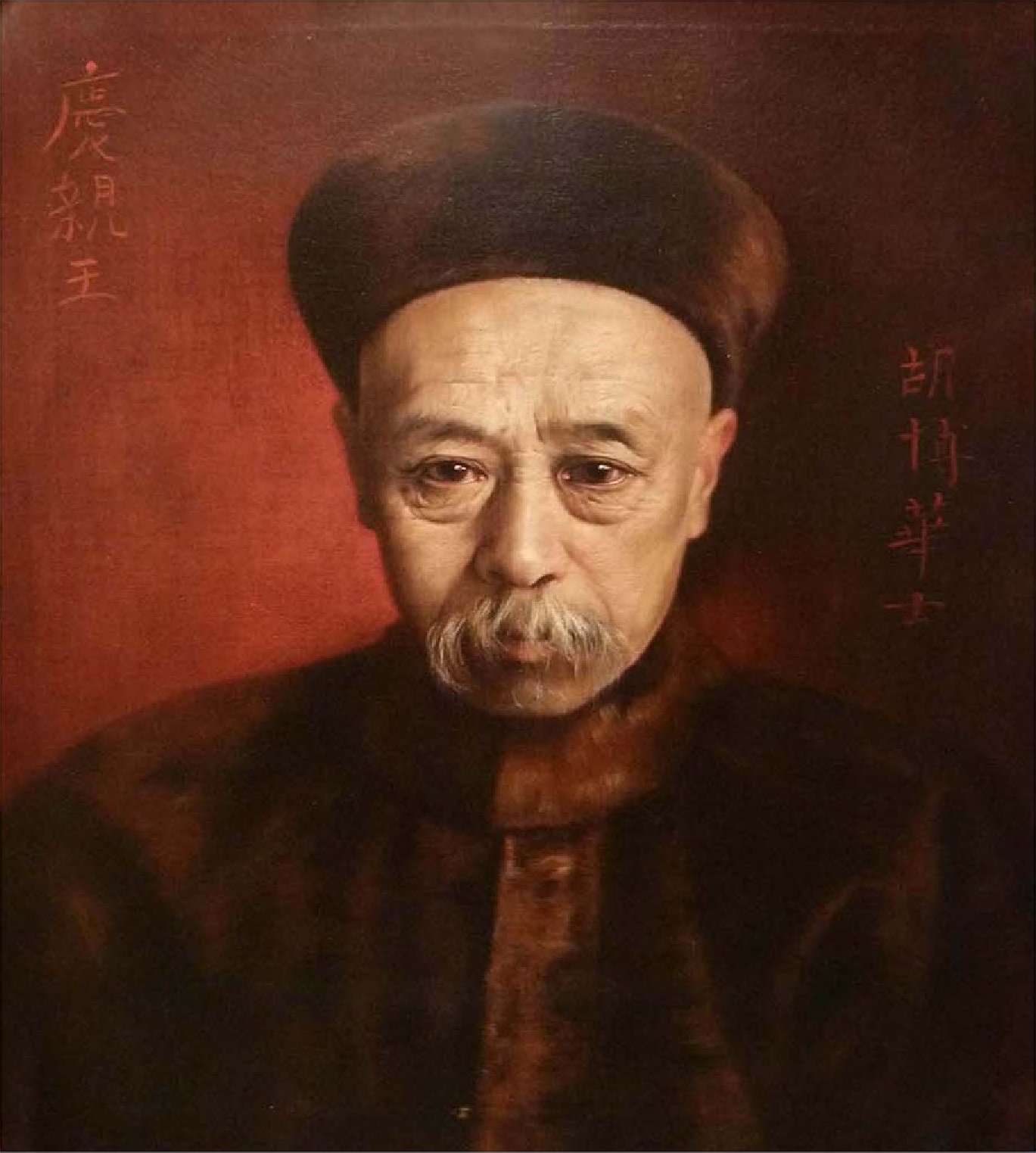

1884年3月,愛新覺羅·奕劻被任命負責總理各國事務衙門,晉封“慶郡王”。1885年9月,奉命輔佐醇親王奕譞管理海軍事務。甲午戰爭期間,慈禧太後六十大壽,下旨晉爵奕劻爲“慶親王”。

義和團運動期間,奕劻同情洋人,端郡王載漪則站在義和團一邊反對洋人。清廷內部形成了兩派:以奕劻爲首“溫和的”親外派和以載漪爲首的排外派。1900年6月,當八國聯軍(西摩爾遠征軍)從天津向北京進軍時,奕劻因其親外立場而受到冷遇,他的話語權被載漪取代,後者接管了總理各國事務衙門。

清朝軍隊和義和團在載漪的指揮下擊敗了西摩爾的第一次遠征。在此期間,奕劻甚至寫信給外國人,邀請他們在載漪部下圍攻使館期間到總理衙門避難。另一位親外大臣榮祿也提出,當載漪的士兵殺戮外國人時,他願意爲外國人提供保護。

1901 年八國聯軍占領北京後,奕劻受慈禧太後派遣,與李鴻章一起前往北京進行和談,簽署了《辛醜條約》。和談期間,奕劻名義上是主要談判代表,實際談判是由李鴻章進行的。奕劻以朝廷高級官員的身份回到北京後,我行我素,不僅受到維新派的鄙視,也受到朝廷溫和派的鄙視。

1901年6月,總理衙門改爲外務部,仍由奕劻主管。在朝廷關于東北的討論中,奕劻“比李鴻章更大膽地抵抗俄國人,盡管他最終軟弱無力,無法頂住壓力。”奕劻于1903年3月被任命爲軍機處成員,除了主管外交外,還負責財政和國防。

宣統皇帝溥儀即位,由其生父載沣攝政。1911年,載沣廢除軍機處,以“內閣”取而代之,任命奕劻爲內閣總理大臣(上圖)。1911年10月武昌起義爆發,奕劻辭去總理職務,將職務讓給袁世凱,並任命自己爲弼德院院長。後奕劻和袁世凱勸說隆裕太後代宣統皇帝退位,1912年2月,隆裕太後聽取了他們的建議。

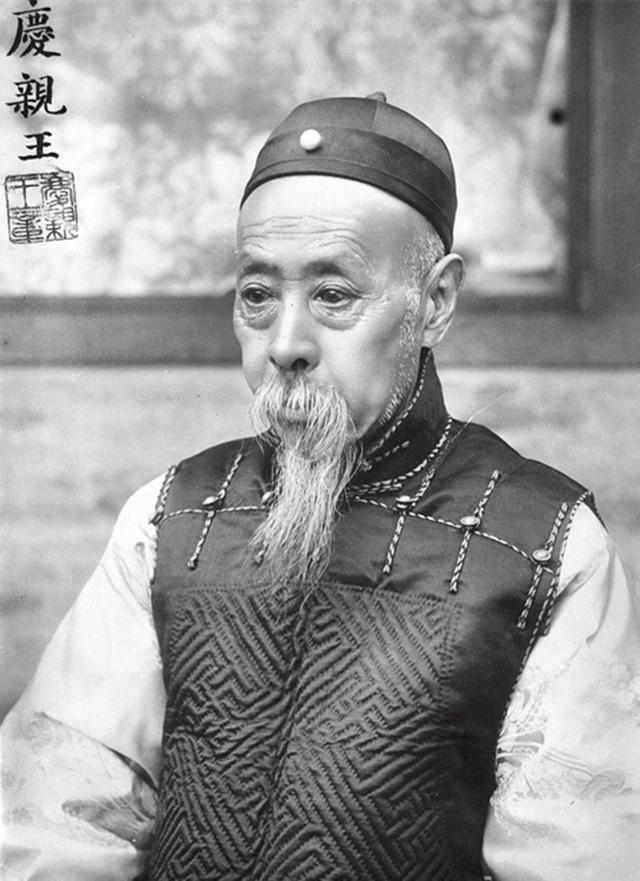

清朝滅亡後,奕劻和長子載振(下圖)聚斂了巨額財富,從北京搬到了天津英租界。隨後,他們又搬回了位于北京的慶親王府。1917年,奕劻病逝于寓所。 同年,大總統黎元洪准許載振繼承慶親王爵位。

油老鼠[得瑟][得瑟]