薩沙曆史上的今天。

作者:薩沙

本文章爲薩沙原創,謝絕任何媒體轉載

63萬清軍爲什麽打不過24萬日軍?1895年5月8日:中日甲午戰爭日本在俄國、德國、法國幹涉下將遼東半島還給清朝政府,改爲索取3000萬兩白銀賠款。《馬關條約》正式生效。

將遼東半島還給滿清,日本當然不是自願的,而是德國、俄國、法國逼迫的結果。

要知道,1895年的日本也不強大,列強對它不屑一顧。

當時的日本,還背負著列強強加的不平等條約。直到多年後的1911年,日本與美國和英國相繼簽訂了新的《通商航海條約》,廢除了不平等的低關稅稅率,收回了關稅自主權,這才基本廢除了所有不平等條約。

在1895年的日本,沒有同列強正面對抗的實力,只能忍氣吞聲以3000萬兩白銀的價格,將遼東半島還給中國。

對于日本來說,3000萬兩白銀不算什麽。

甲午戰爭期間,日本就花費了1億4000多萬兩白銀。在甲午戰爭之前的1893年,日本的財政盈余就有3000萬兩。

換句話說,日本得到一年財政盈余而放棄近3萬平方公裏的遼東半島,自然是覺得大虧特虧了。

其實,甲午戰爭中清軍兵力爲63萬,日軍僅爲24萬,雙方幾乎是3:1。

那麽,爲什麽在戰爭中,清軍無法獲得兵力的優勢呢?

我們研究近代中日曆次戰爭曆史,會發現一個現實:甲午戰爭中,中日兩軍的武器差距最小。

甲午戰爭期間,日本海軍相對北洋水師有一些武器優勢,但差距還是比較有限的。雖然日軍裝備了大量速度很快有大量速射炮的巡洋艦,北洋水師畢竟也有日軍沒有裝備的2艘鐵甲艦(戰列艦的前身)。

就陸軍武器上,清軍雖然裝備零亂,頗有些過時的火器,但總體性能上不弱于日軍。清軍有一些從西洋全新購買的陸軍武器,性能比日軍要強得多。

既然武器裝備差距有限,那麽清軍只要依靠絕對的兵力優勢碾壓,最低程度也能打個平手啊?

甲午戰爭中,我們會發現一個奇怪現象,一些戰役中的清軍沒有兵力優勢,同日軍的兵力大體相當。

以第一次大規模戰役平壤戰役爲例,清軍兵力爲1萬5000多人,日軍爲1萬6000多人,日軍反而多了一些。

隨後的鴨綠江江防之戰中,清軍只有2萬多人,日軍卻有3萬多人。

其他的戰役也大體如此,日軍兵力占據優勢。

如日本發動旅順大屠殺之前的旅順戰役,日軍有2萬多人,清軍防禦旅順部隊爲1萬多人。

那麽,爲什麽會出現這種古怪的情況呢?

說到底,還是清軍落後腐敗導致的。

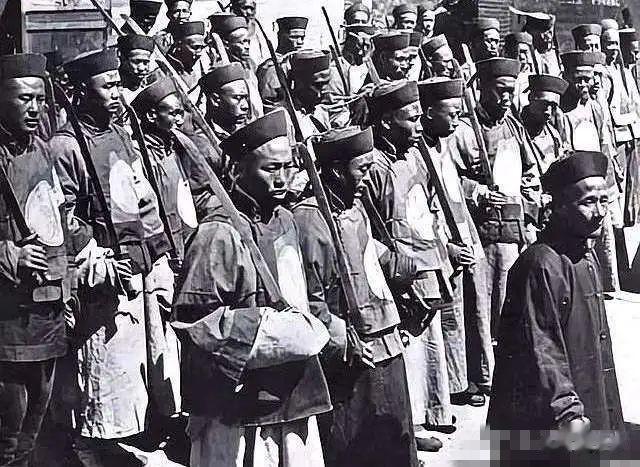

滿清名義上有60多萬規模的軍隊,主要的作用是用于對內鎮壓,分散駐紮在國內各地。

整個甲午戰爭期間,清軍實際參戰部隊僅有24萬人,日軍則是17萬。

這是爲啥?

清軍規模雖然龐大,主要用來對付本國民衆,很多部隊裝備低劣,訓練極差,根本就不能同日軍交手。

日軍殺入中國境內以後,曾擊潰了一些滿清地方軍隊,繳獲了很多諸如火繩槍、大刀長矛等武器。這些武器是幾百年前,日本戰國時代武士使用的武器,已經放入博物館了。

然而,這些清軍主要用于保境安民,對內防止人民造反,有大刀長矛和火繩槍就足夠了。

根據記載,甲午戰爭爆發時,山東地方清軍只有"後膛快槍"一千多支,很多都已損壞,只能拿出來嚇唬人,根本打不響。

山東巡撫李秉衡焦急的上報皇上:"軍械本屬無多,現經各營紛紛請領,幾無以應。且盡系舊式洋槍,難以及遠。後膛槍僅存千余杆,又次之次者,無以制敵。"

李鴻章認爲,全國的清軍最多只有35萬人可用,卻還分散在各地。

更要命的是,清軍高層准備不足,開戰前軍隊沒有向東北、山東戰場調集。

戰爭爆發時,清軍裝備較好且可以快速趕赴到戰場的軍隊,僅有4萬多人。

其中第一波能夠使用的清軍,僅有直隸的衛汝貴部盛軍爲骨幹的練勇各部11384人、直隸練軍葉志超、聶士成部10357人、奉軍左寶貴部3879人,總兵力大概2萬5000人。

就算是這些所謂精銳部隊,很多也是腐敗透頂的滿清軍官搞得樣子貨:旅順守軍12000人,其中9000人都是新兵。一些士兵參軍後根本沒訓練過幾天,連槍都不太會用。

史料這麽記載:"近來新募之兵,急于成軍,往往未暇精選類多募自近處,雜以市井之人, 窳惰性成,其拔隊起行之時,至有涕泣不願去者。"

即便如此垃圾的軍隊,也是名義上兵力多,能夠及時送到戰場的部隊卻很少。

先期開入朝鮮的清軍僅有葉志超2000人,後期平壤戰鬥城內清軍也不過1萬多人,比日軍還要少一些。

雙方兵力沒什麽差距,日軍火力和訓練還占優,清軍自然慘敗。

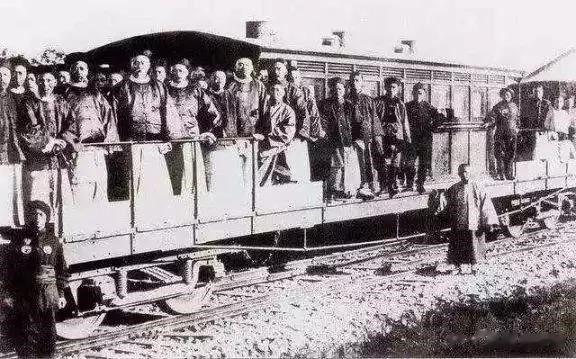

另外,滿清根本沒有及時建立,全國範圍的軍事戰略運輸線。

在幾十年前的南北戰爭時期,美國東部各州建起了比較密集的鐵路網,大量的士兵和武器辎重都采用火車運輸。鐵路運輸的效率,尤其是長距離運輸效率,遠遠高于傳統的馬車。

同時代的1855年克裏米亞戰爭中,英國人在巴拉克拉瓦港建立了一條通往塞瓦斯托波爾前線的鐵路線。這條長達約10公裏的鐵路,盡管建造的十分原始,仍然爲英軍的後勤作出了巨大的貢獻。當地的地形極爲複雜,到處都是水網、丘陵和沼澤,是馬車運輸的墳墓。

而火車一天的運載量,可以輕易達到700噸!如果采用傳統的運輸方式,牲畜和人力配合的話,這700噸的運載量將是一個不敢想象的數字。

當時的滿清,則根本沒有鐵路。

甲午戰爭爆發時,很多部隊分散各地,又不能使用鐵路長距離運輸,只能緩慢徒步行軍趕來。

以廣東提督唐仁廉部爲例,1895年12月16日從山海關出發,走了19天才到達沈陽。

在今天用綠皮車,這段路也就是幾個小時的事情。

這就造成了:全國即便有35萬清軍可用,卻無法及時趕赴戰場。

日軍進攻遼東的兵力不到5萬人,清軍調集的援軍先後有10多萬人。

如果清軍是一次性趕到10多萬人,即便戰鬥力較弱,也能夠同5萬日軍周旋一通。

但清軍分散各地,10多萬人是添油一樣逐步趕到,不能形成兵力優勢。

大規模軍事作戰,最忌諱的就是添油式的增援。

也就是今天增援一點,明天增援一點,不但對局勢不會有什麽作用,還會讓敵人輕松地各個擊破,白白刷了很多戰績。

1895年1月29日,日軍3萬多人從海上強渡山東榮成。

此時日軍兵力不多,只要山東有足夠的清軍,可以及時趕到榮成,就完全可以將日軍趕下海去。

當時山東省僅有清軍2萬人,前線只有1.2萬人,還分別駐守威海、煙台、登州等地。

爲了增援山東,清軍拼了老命,從南方調來的20營兵應急。

等到清軍占領山東沿海大部分時,其中5營清軍剛從江蘇徐州出發,有10營兵還未到江蘇淮安,有5營兵還未到江蘇鎮江,距離山東都還很遠,根本就沒用。

相比起來,日軍僅僅4天就完成登陸,以2.5萬泰山壓頂擊潰威海的數千清軍,北洋水師全軍覆沒。

僅僅通過兵力調動一項,就可以看出清軍的荒唐和腐敗。

在這場雙方出動30萬以上兵力的作戰中,面對裝備先進軍艦、西洋大炮、歐美先進輕武器的清軍,日軍海陸軍的戰鬥死亡人數僅有1132人。

後來日軍攻打旅順小小的203高地,就戰死高達5052人,日軍戰死的將校級軍官97人。

而清軍的作戰數據很是搞笑。以戰鬥最爲激烈的平壤戰役爲例,1萬2000清軍最終傷亡2000人左右,還有683人被俘,一共損失2000多人。

日軍戰死180人,受傷506人,總數僅有不到700人。

最關鍵的是,平壤清軍在正面戰鬥中的傷亡不多。絕大部分傷亡和被俘的清軍,都是在從平壤向北潰逃期間,被日軍攔阻和追擊所致,說通俗點就是日軍追上去補刀。

日軍僅僅死傷600多人,也就說明平壤戰役清軍根本就沒有堅決作戰。

說起來不稀奇,清軍形同雇傭軍,誰會爲了慈禧太後拼掉自己的性命!

甲午戰爭可以看到鐵路的重大作用,對于中國這樣的大陸國家,不惜代價也要完成國內鐵路線的修築。

民國期間,中國國內的有識之士都在盡力修造鐵路,孫中山先生就有20萬公裏鐵路的宏偉計劃。

國民政府在1928年完成北伐以後,雖然財政入不敷出,對內對外戰爭從沒停止,仍然知道鐵路的重要性。

1931年918事變日本侵華後,中日全面戰爭怕是難以避免,國民政府更是加快了鐵路的修建速度。短短10年內,國民政府以完成粵漢、隴海兩路爲重點,並在華東、華北地區在不依靠國外資金援助的情形下成功修建了浙贛、粵漢、同蒲、江南、淮南、蘇嘉等線。1927年至1937年間,國民政府共修鐵路3793公裏(未包括同時期東三省修築的4500公裏),全國鐵路裏程已達1.2萬公裏。8年抗戰期間,國民政府也在自己控制區建造了1500公裏鐵路。

對于地域遼闊的中國來說,1.2萬公裏鐵路遠遠不夠用,仍然起到了極爲重要的作用。

戰爭期間,敵我雙方的軍事物資和人員運輸,基本完全依賴于鐵路。抗戰的大部分戰役,均是圍繞著鐵路線進行,雙方盡全力破壞對方的鐵路。比如1940年發生的百團大戰一役中,爲截斷日軍的補給交通線,華北地區就有約470公裏的鐵路被破壞。

日軍因鐵路線被破壞,受到了非常慘重的損失,轉而大舉出兵掃蕩八路軍,借此報仇。而我們熟悉的“鐵道遊擊隊”,在抗戰中其實有很多股,作戰目的就是破壞日軍鐵路線。

一個國家的腐敗和落後,可以從任何地方看出來。

對于一支腐敗且主要用于對內鎮壓的軍隊來說,即便武器裝備再強大,面對外敵入侵也是沒有抵抗力的。

聲明:

本文參考

圖片來自網絡的圖片,如有侵權請通知刪除。