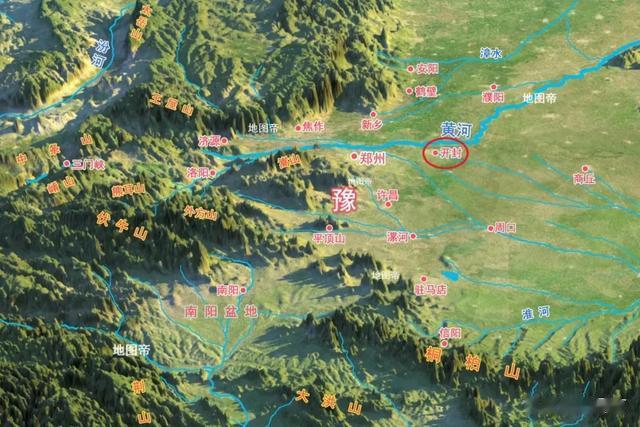

在北宋之前,長安和洛陽無疑是炙手可熱的城市,曆史上定都時間最長的都市,二者皆爲天下形勝之地,易守難攻。長安、洛陽、開封,大致處于同一緯度,開封卻在一馬平川的大平原上,北宋爲何不選擇長安或者洛陽,而是定都開封?

關中,西起寶雞,東至三門峽,南接秦嶺,北臨黃土高原,東西長達三百公裏。關中腹地爲渭河、泾河、北洛河三河形成的沖積平原,號稱“八百裏秦川”。三河及其支流縱橫分布,土地肥沃,灌溉便利,農業發達。

周公旦對關中的評價是:“被[pī]山帶河,沃野千裏,天下形勝,莫過于此。”

戰國時期,縱橫家蘇秦對秦惠文王評價關中:“秦,四塞之國,被山帶渭,以秦士民之衆,兵法之教,可以吞天下,稱帝而治。”

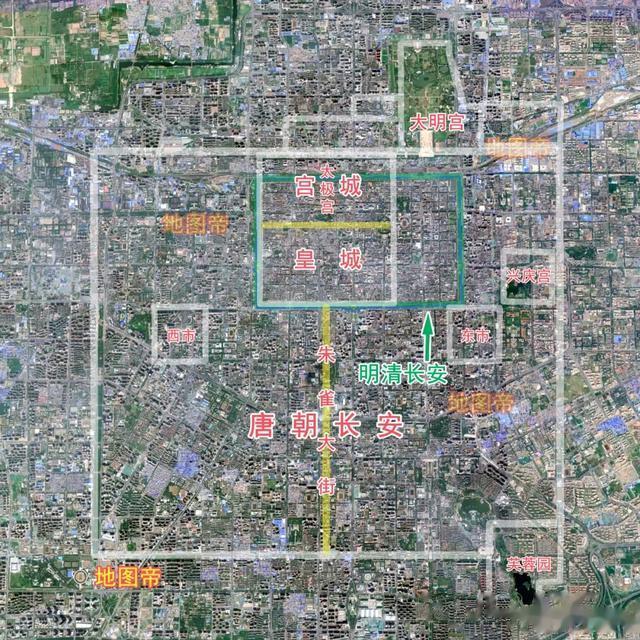

長安作爲都城的曆史從西周到唐朝,持續近兩千年,是我國建都朝代最多、曆時最長的地方,與開羅、雅典、羅馬並稱世界四大古都。

山河千裏國,城阙九重門。不睹皇居壯,安知天子尊。

洛陽地處秦嶺與華北平原之間的過渡帶,西有崤山,南有熊耳山、外方山,北有邙山,東有嵩山,黃河以北又是王屋山、太行山等險阻。洛陽是三川彙流的地方,包括洛水、伊水、黃河。可謂山河拱戴,形勢甲于天下。

洛陽爲天下之中,四戰之地,到處都是入口。東漢時洛陽有八關拱衛,分守洛陽四周八處險要,以保京師。洛陽八關按順時針方向依次是:小平津關、孟津關、虎牢關(大谷關)、大谷關、轘轅(huán yuán)關、廣成關、伊阙關、函谷關。可見洛陽居中而坐、縱橫捭阖的戰略態勢。

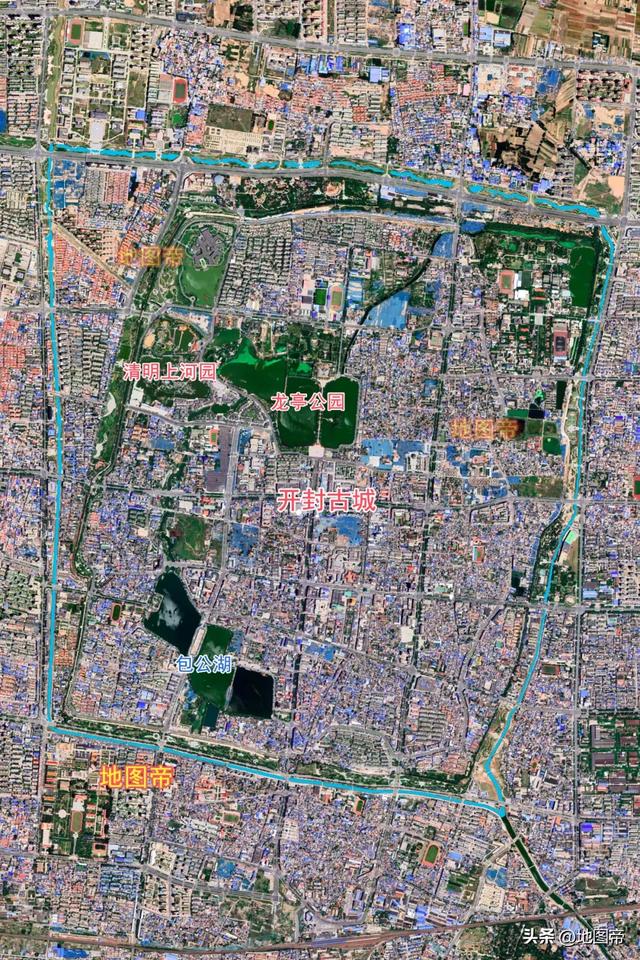

開封地處黃河下遊南岸、華北平原腹地,地勢平坦,除了黃河幾乎無險可守,黃河還時有決堤之憂。

北宋前面是五代十國,或者說北宋傳承自五代的後周,我們來看看五代十國的情況。

安史之亂後,唐朝國力衰落,疆域不斷縮水,已和後來的北宋極盛時區別不大了。到了晚唐,曾經萬邦來朝的唐朝早已分崩離析,皇帝形同木偶,號令不出長安,群雄割據,逐鹿天下。

五代十國,指唐朝滅亡到北宋建立之間幾十年間,北方出現五個疆域較大的稱帝政權,以及南方九個疆域較大的政權和北方的北漢。

後梁從907年至923年,立國十六年,建都開封十六年。

後唐從923年至937年,立國十四年,建都洛陽十四年。

後晉從937年至947年,立國十年,建都開封十年。

後漢從947年至951年,立國四年,建都開封四年。

後周從951年至959年,立國八年,建都開封八年。

可見五代除了後唐建都洛陽,其他四個都是建都開封,北宋承接後周,很自然定都開封。

五代第一個後梁,梁王朱溫封地就是以開封爲中心的,很自然建都開封。

當時長安、洛陽經過安史之亂、黃巢起兵、藩鎮混戰,不知失陷過多少次,每一次兵災對長安、洛陽來說,都是一場劫難,史載東西兩都“十焚六七”,因此朱溫並沒有遷都長安、洛陽。

北宋定都時,開封已經建都幾十年,加上便利的水運條件,得到空前的發展,不論是人口規模還是繁華程度,都已遠超過當時的洛陽。而長安對北宋來說已經靠近邊疆,不說契丹,就是西夏的威脅都不小。

宋太祖趙匡胤也看到定都開封的弊端,一度想遷都洛陽,欲據山河之勝,而去冗兵,循周、漢故事,以安天下也。只是他死的早,那時十國中的吳越、北漢都還在,北宋首要任務是南征北戰。

976年(北宋太祖開寶九年)冬十月癸醜深夜,四十九歲的宋太祖趙匡胤崩于萬歲殿,趙光義就在靈柩前即位,是爲宋太宗。

宋太宗是反對遷都洛陽的,他說:“東京(開封)有汴渠之漕,歲致江、淮米數百萬斛,都下兵數十萬人鹹仰給焉。且府庫重兵,皆在大梁(開封),根本安固已久,不可動搖。”