爲了因應戰爭形勢,中華民國國民政府于中國境內所規劃的軍事部署戰區劃分。以國民革命軍爲主體所劃分的各戰區,最初所轄範圍爲長城以南,以山西,河北、山東、江蘇爲主,後來視戰爭實際情況及日軍占領區域,分別于1938年、1939年與1944年做過三次相當大規模的更動。

第一戰區-胡宗南

中華民國陸軍一級上將,他先是在黃埔軍校學習,後來參加了北伐戰爭,率部參加了蔣介石發動的四一二反革命政變和“第二期北伐”,以及對紅軍的“圍剿”。全面抗戰爆發後,率部參加了淞滬八一三抗戰。隨後推行蔣介石消極抗日,積極反共的方針,屯兵西北,封鎖陝甘甯邊區,參與發動第一、第三次反共高潮。

曾任國民黨中央執行委員,國民黨軍第十七軍團軍團長,第三十四集團軍總司令,第八戰區副司令長官,第一戰區司令長官等職,他是蔣介石手下最有才幹的指揮官,

1949年,解放軍一路解放了西安、寶雞,他這個西北王隨即逃離了西北,最後逃到了西昌,從西昌坐飛機逃到了台灣,1962年2月6日胡宗南病情惡化在台北逝世。

第二戰區-閻錫山

晉系軍閥首領,中華民國陸軍一級上將。民國十六年(1927年)任國民革命軍北方總司令,次年任第三集團軍總司令。民國十九年(1930年)與馮玉祥、李宗仁等倒蔣,中原大戰失敗後逃往大連。民國二十一年(1932年)任太原綏靖公署主任,重新掌握山西軍政大權。“九一八事變”後支持蔣的不抵抗政策。抗日戰爭時期采取兩面政策。

1949年初,北平和平解放。人民解放軍攻克太原,閻錫山妹妹閻慧卿、省政府代主席梁化之及特種警憲指揮處40余人自殺。閻錫山在山西執掌38年之久的政權就這樣被解放軍消滅。

中華人民共和國成立後,閻錫山于12月8日帶領他的政府從成都飛往台灣。從此,國民政府在中國大陸的統治宣告結束。

1960年5月23日病逝,終年77歲。

第三戰區-馮玉祥

馮玉祥作爲民國時期曾經統治西北的最高軍政首腦,人稱“布衣將軍”,1924年十月,馮玉祥發動北京政變,推翻直系曹锟政府,“九一八”事變後出任察哈爾抗日同盟軍總司令,第三、第六戰區司令長官。馮玉祥積極促進抗日愛國力量的發展,參與“福建事變”,調停西安事變。盧溝橋事變發生後,馮玉祥以軍事委員會副委員長的身份,呼籲團結抗戰。

1948年7月31日,應中共中央邀請參加中國人民政治協商會議籌備工作,自美國乘“勝利”輪回國,在途經黑海時,船上失火,馮玉祥不幸遇難,終年66歲。

第四戰區-張發奎

張發奎在1912年考入廣東陸軍小學,參加中國同盟會。1925年冬任國民革命軍第四軍第十二師師長,次年參加北伐戰爭,在攻占汀泗橋、武昌城等作戰中,因有戰功升任被譽爲“鐵軍”的第四軍軍長。

抗日戰爭期間,先後任集團軍總司令、兵團總司令、戰區司令長官、方面軍司令官等職,率部參加過淞滬會戰、武漢會戰、昆侖關戰役、粵北戰役、桂柳會戰等戰役。1945年8月15日,日本宣布無條件投降,被指定爲華南戰區受降主官。1945年10月被授予國民革命軍陸軍二級上將。

1949年7月,辭職到香港定居,1980年3月10日,在香港病逝,終年85歲

第五戰區-李宗仁

國民革命軍陸軍一級上將,中國國民黨“桂系”首領,中華民國首任副總統、代總統。北伐前致力兩廣統一,奠定北伐的基礎,促成北伐。“九·一八”事變後,抗日戰爭爆發,李宗仁任第五戰區司令長官。1948年國民黨行憲,當選副總統。蔣介石下野後,一度任代總統,欲以和談挽救國民政府未果。之後出走美國,但最終攜夫人郭德潔于1965年7月經瑞士、中東回到北京,受到毛澤東及其他中共領導人歡迎。

1969年1月30日,因肺炎在北京逝世,享年78歲。

第六戰區-孫蔚如

原國民黨西北軍楊虎城部主要將領,陸軍二級上將,1933年,紅四方面軍進入四川時,不願打內戰的孫蔚如將軍同紅軍簽訂了“互不侵犯協定”,並爲補給紅軍建立了有名的川陝紅色交通線。

1945年7月,孫蔚如調任第六戰區司令長官,授上將軍銜,作爲中國政府洽降代表成員,飛抵湖南芷江,與日軍洽談投降事宜。日寇投降時,他作爲第六戰區受降主官。

解放戰爭開始後,他輾轉杭州、上海,毅然拒絕了蔣介石要他去台灣的要求,並加入了共産黨,1979年7月27日,孫蔚如將軍病逝于西安,享年85歲

第七戰區-劉湘

民國時期四川軍閥,國民革命軍陸軍一級上將,四川省主席,大名鼎鼎的“四川王”,重慶大學首任校長。1927年擁蔣反共,被委爲第五路軍總指揮。後發動川軍內戰,先後打敗楊森、袁祖銘、劉文輝等部,控制全川。1929年,重慶大學成立,其爲第一任校長。1933年任四川“剿總”總司令、四川省政府主席、川康綏靖公署主任,阻擊工農紅軍北上。盧溝橋事變爆發的第二天,劉湘即電呈蔣介石,同時通電全國,籲請全國總動員,一致抗日。

1937年10月15日,劉湘被任命爲第七戰區司令長官,兼任集團軍總司令,帶病率領川軍奔赴抗日前線。1938年1月20日,出師未捷身先死,劉湘在漢口去世,死前他訓話川軍將領,“抗戰到底,始終不渝,即敵軍一日不退出國境,川軍則一日誓不還鄉!”

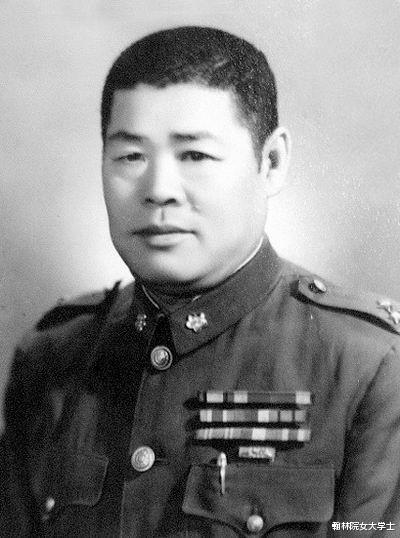

第八戰區-朱紹良

他是國民黨陸軍一級上將,1926年,任國民革命軍第10師參謀長,隨軍北伐,參加汀泗橋、賀勝橋之役。“七七”盧溝橋抗戰爆發後,率部參加淞滬會戰,任中央軍總司令兼第9集團軍總司令,1939年,任第八戰區司令長官,1963年12月25日病逝。

第九戰區-薛嶽

中華民國陸軍一級上將,國民革命軍著名將領,軍事家。曾獲得美國總統杜魯門頒授的總統自由勳章和國民政府授予的青天白日勳章,消滅日軍最多的中國將軍。

擔任過孫中山大總統警衛團第一營營長,北伐時任第一師師長,後任國民革命軍第四軍師長。

抗日戰爭時期,任第十九集團軍總司令,第三戰區前敵總指揮、第一戰區前敵總指揮、第九戰區代司令長官,參加淞滬抗戰、蘭封會戰、南浔作戰。

1939年,薛嶽在任第九戰區司令長官期間,他臨危受命就任湖南省主席。上任後,根據湖南的實際情況和抗戰需要,提出了“安、便、足”的施政方針。

1950年撤往台灣。任“總統府”戰略顧問、“行政院”政務委員,1998年5月3日在台灣逝世,享年102歲。

第十戰區-李品仙

國民革命軍陸軍二級上將,保定軍校畢業,在老同學唐生智手下從排長升到軍長,唐生智兵敗瓦解後投靠桂系,靠著和白崇禧的同學關系穩步上升。

1927年,李品仙縱容部下在武漢大批屠殺共産黨和工農群衆,制造白色恐怖。

1944年12月26日,李品仙被委任爲第十戰區司令長官。李品仙作爲統帥部任命的徐州、蚌埠地區受降主官,在蚌埠參加受降典禮。1949年12月逃往台北,1987年3月23日,李品仙在台北去世,享年97歲。

第十一戰區-孫連仲

孫連仲是國民革命軍陸軍二級上將,孫連仲在抗戰時期表現英勇,他率領的部隊在河北、山東等地與日軍進行了多次戰鬥,參與了包括台兒莊戰役在內的重大戰役。在台兒莊戰役中,孫連仲率領的第二集團軍在面對日軍主力進攻時堅守陣地,進行了激烈的抵抗,爲台兒莊戰役的勝利做出了重要貢獻。

1937年抗日戰爭爆發後,任國民革命軍第一軍團軍團長。10月任第二集團軍副總司令。曾指揮娘子關戰役。

1945年6月改任第十一戰區司令長官。抗日戰爭勝利後,負責主持平津地區日軍投降事宜。

1949年逃至台灣,1990年8月14日在台北病逝。

第十二戰區-傅作義

他參加了太原會戰和忻口戰役,並取得了中外聞名的“百靈廟大捷”。在抗日戰爭時期,他擔任了第七集團軍總司令、第八戰區副司令長官、第二戰區副司令長官等職務,爲抗日戰爭的勝利做出了重要貢獻。

1945年,傅作義接受蔣介石東進受降命令,即宣布就任第12戰區司令長官,成立12戰區“複員委員會”,自兼主任,下設綏蒙、天津、東北三個組。

他在解放戰爭時期擔任了華北“剿總”司令,但他的思想開始傾向于和平,最終促成北平和平解放。中華人民共和國成立後,傅作義曆任中央人民政府委員、中央人民政府人民革命軍事委員會委員、國防委員會副主席、水利部長等職。

1974年4月19日,傅作義因病在北京逝世,終年79歲。

十二戰區的司令長官,他們有些人深明大義,報效祖國,有的逃亡台灣,有的流亡海外,其實留給他們的路只有一條就是跟隨大潮流大趨勢,跟著共産黨走,才是唯一出路。

喜歡我,請“點贊”+“評論”哦,我們不見不散,歡迎來我主頁觀看更多精彩內容呀。

朱紹良的配圖是李濟深吧

怎麽把李濟深的相片放到朱紹良的位置?