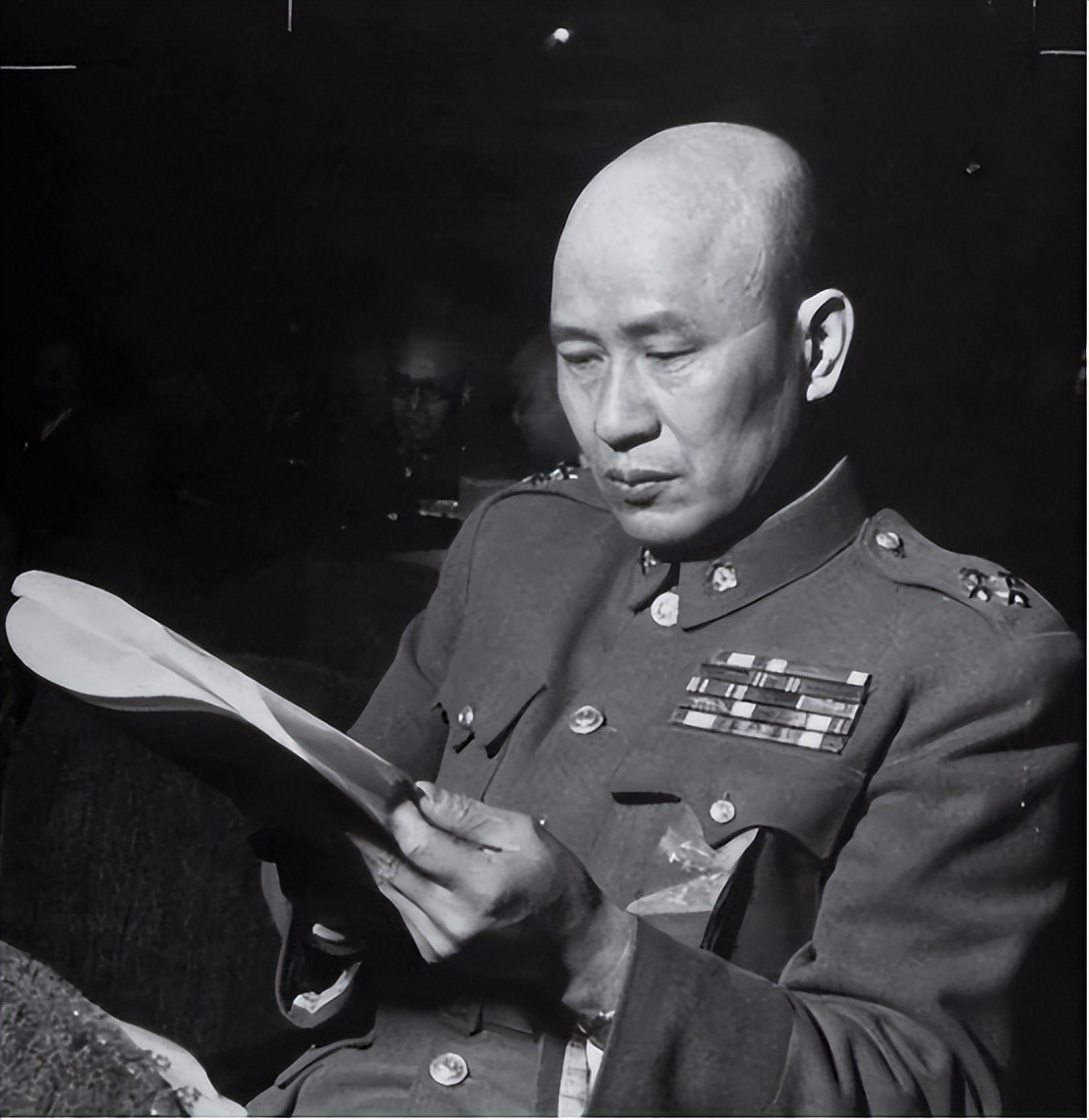

作爲新桂系的兩個首要人物,李宗仁和白崇禧都有著非常出色的才華。這一點,是不可否認的。

然而,白崇禧和李宗仁在政治上的敏銳度卻有著非常大的差異。這樣的差異,導致兩人最後的結局,完全不同……

毛主席:白崇禧是什麽態度1949年1月31日,東北野戰軍第4縱隊進入北平,接管防務,北平宣告和平解放,平津戰役結束。至此,中國共産黨控制了華北的主要城市及大片地區。

爲了慶祝北平和平解放的偉大勝利,顯示解放軍的強大力量,平津前線司令部決定,舉行一個盛大的入城式。

很快,中央軍委便批准了這個計劃。在批准這個計劃的時候,毛主席提出了一個特別的要求,即:解放軍的入城部隊一定要從東交民巷經過。

這是因爲,毛主席深知,在舊中國,東交民巷是帝國主義的天地,中國的軍警都不得進入。因此,爲了向世界宣誓主權,毛主席提出,解放軍入城部隊一定要從這裏昂首闊步通過,宣告那段恥辱的曆史,隨著解放軍的入城而徹底結束!

2月3日,解放軍舉行了盛大的入城儀式:兩支入城隊伍分別從西直門和永定門進入,從永定門入城的部隊經過東交民巷後,與從西直門入城的部隊會合,然後經過西四、西單、騾馬市等地,最後從廣安門出城。

此時,國民黨的精銳部隊基本上已經被消滅殆盡,幾乎沒有了和解放軍爭鋒的實力。

在這種情況下,在代總統李宗仁和白崇禧等桂系力量的策劃下,作出了希望通過和談的方式保住長江以南的“半壁江山”的策略,並主動向中共方面提出了和談的希望。

事實上,這也是美國那些外交家的意見。而之前蔣介石的下野,和李宗仁成爲國民政府的代總統,就是國外和國內共同作用的結果。其中,白崇禧的作用,也是非常大的。

因爲,在桂系當中,白崇禧絕對算得上是實力派人物。那時候,他的手裏掌握著桂系的絕大多數部隊,這也是桂系能夠與蔣介石相抗的底氣。對于這些情況,毛主席了如指掌。

3月,毛主席率領中共中央機關進駐北平,被安排在香山的雙清別墅內。在這裏,毛主席在腦海中不斷地思考著全國的解放戰爭戰略進程。

3月26日,中共中央通知南京政府,以毛主席1月14日發表的《關于時局的聲明》所提出的八項條件爲基礎,于4月1日在北平舉行和談。

從這個決策上也可以看出,此時的國民黨已經不再具備往日的實力。因爲,任何談判都有主場方面的優勢,而談判地點的選擇,就顯示出了談判雙方之間的地位。

這時候,北平已經成爲中共中央的駐地,也就是中共方面的政治中心。因此,國民黨方面將談判地點定在北平,本身就顯示出了國民黨的無奈。另一方面,這也可以折射出國民黨在這次談判中的目的,並不是單純的討價還價,而是要通過談判來達到一些其他的目的。

4月1日,南京政府派出由張治中、邵力子、劉斐、章士钊、黃紹竑、李蒸組成的和談代表團,准時抵達北平,其中張治中爲首席代表。

這樣的安排,是因爲張治中在曆史上從來沒有跟中國共産黨領導的軍隊發生過任何的正面沖突,甚至在毛主席前往重慶談判,爲毛主席提供了所有力所能及的方便。因此,派張治中爲首席代表,就是想要在中共面前獲得好感。

然而,此時的國民黨卻依然掌握在蔣介石的手裏,也就是說蔣介石雖然下野了,但卻仍然有著最後的決定權。

因此,在來北平之前,作爲首席談判代表的張治中,依然專門前往蔣介石的老家浙江溪口面見了蔣介石。這件事情,是無法瞞過所有人的眼睛的。

很快,以張治中爲首的國民黨和談代表團,便與中共代表團成員周恩來、林伯渠、葉劍英、林彪、李維漢,在談判桌上見了面,其中,中共方面的首席代表是周恩來。後來,中共方面又增加了聶榮臻爲代表。

在談判桌上,周恩來當面向張治中質問了他去溪口見蔣介石的事情,並指出這是蔣介石仍然在幕後操縱談判的一個事實。對此,張治中雖然作了一些解釋,但這些解釋都顯得蒼白無力。

在重慶談判後國民黨單方面撕毀了和平協定,發動了全面內戰後,蔣介石已經在中國共産黨和中國人民心中,徹底失去了信任。

因此,對于蔣介石在幕後操縱國共和談的事情,中共方面是非常反感的,甚至預感到了這次和談前景的渺茫。

4月3日,在北平六國飯店,周恩來單獨接見了桂系李宗仁和白崇禧的另一位代表黃啓漢。

會見中,周恩來向黃啓漢傳達了中共方面的立場。他說:

“一、和談期間,人民解放軍暫時不過江,但和談後,談成,解放軍要過江,談不成,解放軍也要過江;二、白崇禧在武漢只會的國民黨軍隊應該撤到花園口以西一線;三、希望白崇禧能讓出安慶;四、希望李宗仁在任何情況下都不要離開南京,考慮到他的安全,可以調桂系的一個師進行保護,萬一受到蔣軍的攻擊,只要堅持一天,人民解放軍就可以趕到。”

聽了周恩來的話,黃啓漢回答說:“周先生的意見,李代總統可能會默許,但白長官就不可能了。不過,我會盡力的。”

在會談的最後,周恩來強調說:“總之一句話,政治上,軍事上,我們都要過江。”

當天,黃啓漢便帶著周恩來的意見,乘飛機返回南京。

在聽了黃啓漢的彙報後,李宗仁十分重視,吩咐道:“你快去漢口,去見白長官,把周先生的意見轉達于他!”

隨後,李宗仁又親自起草了一封電報,發給在北平等待消息的張治中。在這封電報裏,李宗仁寫道:

“張長官文白兄請轉潤之先生有道:自宗仁主政以來……決定謀和,悱恻之忱,諒貴黨即各位民主人士所共亮察。今屆和談伊始,政府代表已遵邀莅平,協談問題,亦以采納貴方所提出八條爲基礎。宗仁懔于戰禍之殘酷,蒼生之惟悴,更鑒于人類曆史演成之錯誤 ,因之慮及和談困難之焦點。願禀已饑已溺之懷,更進一步之表示,凡所謂曆史錯誤是以妨礙和平如所謂戰犯也者,縱有湯镬之刑法,宗仁一身欣然受之而不辭。至立國大計,遵孫總理之不朽遺囑,與貴黨攜手,並與各民主人士共負努力,建設新中國……”

收到李宗仁從南京發來的電報後,張治中十分重視,認爲李宗仁的態度很好,便帶著這封電報,立即趕到香山與毛主席見面。

看完李宗仁的電報後,毛主席笑著說:“看來,德鄰先生還是識時務的。”對此,張治中沒有說話。

緊接著,毛主席又問:“白崇禧是什麽態度?”

對于毛主席的疑問,張治中也不能確定,便誠實地回答說:“那得等劉仲容回來後,才能知道。”

白崇禧:去台灣怎麽樣那天,從香山回來後,張治中的心裏忐忑不安,因爲他對白崇禧是了解的,此人一貫反動,雖然在和談這件事情上,他也曾表示支持,但卻並不想真的談判,而是想通過談判爭取時間,利用手中的部隊,抓緊部署,最終達到“劃江而治”的目的。

然而,就像周恩來說得那樣,不管這次談判的結果如何,解放軍是一定要過江的。

爲了過江解放全中國這個目的,解放軍一直不停地做著准備。在北平和談期間,粟裕便在指揮部裏召集了會議。

會上,粟裕開門見山地說:“我們召集大家討論和部署東集團渡江作戰,大家有什麽高明之見,要暢所欲言。”

粟裕說完後,大家相互看了看,誰也不願意第一個發言。這時,第三野戰軍參謀長張震提議說:“還是粟司令先講講吧。”

于是,粟裕便將自己心中的想法向大家說了出來。粟裕說完後,大家就粟裕的意見進行了熱烈的討論,最後一致同意粟裕的分析和部署,將戰役發起日期預定在4月15日。

很快,第三野戰軍便按照粟裕的意見著手,進行了准備。

4月10日,就在第三野戰軍緊鑼密鼓地部署戰役的時候,收到了中央軍委發來的一封溝通電報。在這封電報裏,粟裕看到:

“和南京代表團的談判已有緊張,可能簽訂一個全面和平協定,簽字時間大約在四月十五日左右。如果此項協定簽訂成功,則原先准備的戰鬥渡江,即改變爲和平渡江。因此,渡江時間勢必推遲半個月或一個月。關于江水情形究竟如何,推遲渡江時間有何不利,望即告,以便決策。”

的確,粟裕對于前線的情況比較了解,他也知道中央爲減少戰爭給國家和人民帶來的創傷非常重要,也很有決心,但還是對國民政府不敢抱有太大的希望。

于是,在考慮了一會兒後,粟裕對張震參謀長說:“咱們召集大家來討論一下吧。”

會上,粟裕將中央軍委發來的電報向大家作了傳達,並要求大將對長江下遊水情的實際情況發表各自的意見。

在大家各抒己見的時候,粟裕也就這個問題進行了思考,認爲和平談判的事情,關系到全局。對此,不能亂加幹擾。但想到如果延長一個月渡江,長江會因爲雨季漲水,渡江極爲不利。

聽了粟裕的想法,大家都表示贊同。

很快,粟裕便把大家的意見綜合在一起,向中央軍委和毛主席發了複電,提出了提前渡江的建議。

在粟裕的意見到達中央軍委的時候,第二野戰軍的意見也發到了中央。

在綜合了二野和三野的意見後,中央軍委表示同意,但還是決定將預定的4月15日渡江推後一個星期,即4月22日開始渡江。

然而,在粟裕看來,這個時候的天氣,每一天的變化都很大,能早一天渡江,就不要晚一天,並向中央提出了在4月20日渡江的意見。

對于粟裕的意見,中央表示同意,將渡江的日期定在4月20日。

4月12日,劉仲容乘坐飛機到達北平。

當天,毛主席便在香山會見了劉仲容。看著劉仲容一臉愁容,毛主席便知道了結果。果然,劉仲容對毛主席說:“白崇禧要劃江而治。”

事實上,白崇禧提出“劃江而治”的想法,已經不是一天兩天了。

1949年1月21日,蔣介石下野,李宗仁擔任了國民政府的代總統。不久後,劉仲容就派他北上和中共接洽和談的事情。也就是說,李宗仁主動伸出和平的橄榄枝,劉仲容就是其中的一只白鴿。

2月,在離開南京的時候,白崇禧便找劉仲容談了話。期間,白崇禧仗著自己手中的桂系部隊,提出了謀求國共兩黨“劃江而治”的設想。

3月下旬,劉仲容抵達北平。

在到北平的當天,毛主席和周恩來便會見了他。期間,毛主席當面向劉仲容指出了:“解放軍一定要渡過長江。”

4月2日晚上,毛主席再次找到劉仲容,請他回到南京區,向李宗仁和白崇禧再做做工作。這便是毛主席問張治中“白崇禧是什麽態度”時,張治中回答說“那得等劉仲容回來後,才能知道”的原因。

這次劉仲容說“白崇禧要劃江而治”的時候,白崇禧的這個思想已經不再是設想,而是變成他確定要走的路了。

聽了劉仲容的話,毛主席的心中已經有了決策,點了一支香煙,說:“這就不管他了!我黨中央已決定,解放軍一定要過江。對于李宗仁,我們希望在解放軍過江後,他不要離開南京。如果他認爲不安全,可以直飛北平,我們還可以談判。”

接著,毛主席抽了一口煙,繼續說:“至于白崇禧,還是那句話,只要他不在解放軍過江,我們就不會打他。湯恩伯也是如此,不過,我們對他是不抱什麽希望的!”

4月13日,在第一次正式談判時,中共方面提出了在八項條件原則基礎上,制定出來的《國內和平協定》草案。

按照談判的流程,在請國民黨談判代表看過草案後,周恩來對《國內和平協定》草案的各項條款,作了說明,並請雙方進行了討論。

4月15日,國共雙方舉行了第二次正式談判。在這次談判一開始,中共方面拿出了協定的修正案,並指出這是最終的定稿。

談判的最後,周恩來對國民黨談判代表說:“談判以4月20日爲限期,南京政府是否願意簽字,須在20日以前表態。”

4月16日,南京代表團派黃紹竑和屈武帶著《國內和平協定》修正案,乘飛機回到南京,向李宗仁和白崇禧請示,希望南京政府能夠接受這一協定。

面對這樣的協議,李宗仁陷入了沉思,他知道蔣介石是不會同意的。而白崇禧則堅持以長江爲界,組織聯合政府,實行南北分治,並說:“只要中共堅持渡江,便不能接納和議!”

即使這樣,裏再讓你還是將《國內和平協定》送給了蔣介石。看過《國內和平協定》後,蔣介石非常生氣,大聲說:“文白無能,喪權辱國!”

4月19日,李宗仁根據蔣介石的主張,與何應欽聯名簽署了一個發給張治中電文,讓張治中一方面拒絕接受《國內和平協定》中的一些條文,一方面要求延期簽字,並表示他們反對人民解放軍渡江。

接到這封電報後,張治中立即將複電抄送給了共産黨代表團。

4月20日,下午3點,周恩來來到雙清別墅,告訴毛主席國民黨政府還沒有在《國內和平協定》上簽字。聽了周恩來電話,毛主席心中已經認定國民黨是在借故拖延時間,根本不會簽字了。

于是,周恩來說:“他們不簽字,就按原來的意見辦,21日是最後期限。我們共産黨人曆來說了算數的。”

毛主席說:“就這麽辦!你做好具體准備,我起草《向全國進軍的命令》。”

當天晚上20時,粟裕麾下的第三野戰軍第7和第9兩個兵團組成的中突擊集團首先發起渡江戰役。22點,毛主席下定了最後的決心,說:“馬上發報,命令總前委午夜打響渡江戰役!”

渡江戰役發起後,粟裕率領的中突擊集團迅速突破了白崇禧防守的安慶一帶的防線。兩天後,國民黨的長江防線全線崩潰。

4月23日,解放軍便攻占了國民黨政府的首府南京。

5月,在解放軍的強大攻勢下,白崇禧離開武漢一路南逃。

6月,在李宗仁的行宮裏,由北平而來原桂系首領劉斐勸說李宗仁和白崇禧要認清形勢,投靠人民,不要一錯再錯。劉斐的話說完後,白崇禧望著窗外的白雲山不說話。

于是,李宗仁問白崇禧:“你手中還有槍杆子嗎?”白崇禧沉默了一會兒,說:“將來如果有必要,去台灣怎麽樣?”

然而,白崇禧的話剛說完,李宗仁便勃然大怒:“混蛋才去台灣呢!”

那時候,李宗仁便看出了白崇禧的小心思,多次勸說他不要去台灣。然而,白崇禧卻不聽李宗仁的勸告,在桂系部隊被消滅後,于12月28日飛往台北。此時,李宗仁也已經以看病的名義居住在了美國。

1965年,在經曆了多年的海外漂泊後,李宗仁最終回到了祖國的懷抱,受到了毛主席和周恩來等黨和國家領導人的歡迎。

然而,逃往台灣的白崇禧卻沒有這樣的好運,日子過得每況愈下。

1966年12月2日,73歲的白崇禧赤身裸體地躺在床上,已經失去了生命體征。其屍體周身發紫,身下的床單被撕得稀爛,床頭還有半杯沒有喝完的酒。而護士張小姐卻早已離開,不知去向。

白崇禧去世後的當天晚上,蔣介石在日記上寫道:“他能善終,是幸運的。”