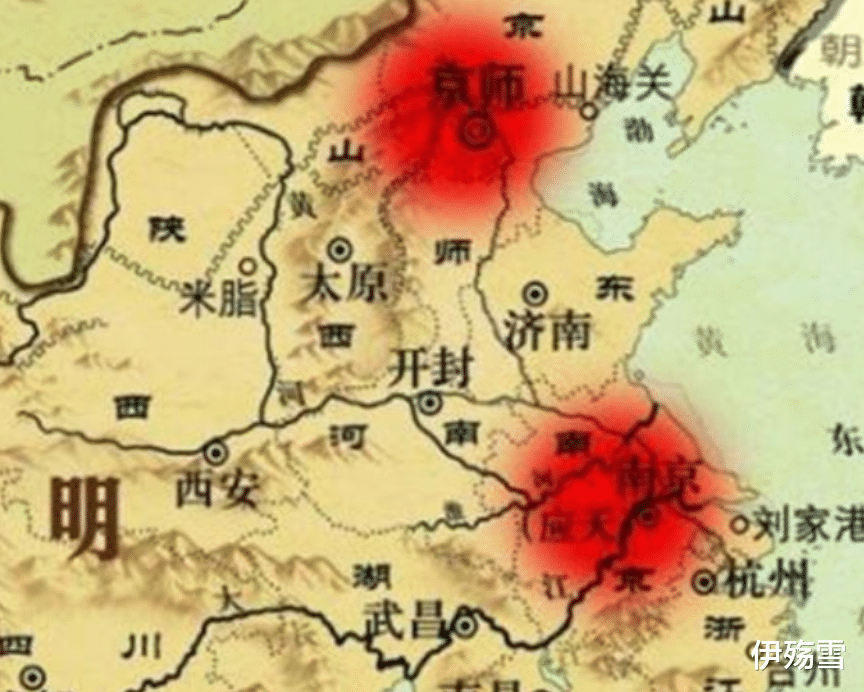

1644年的春天,我國曆史上發生一件震撼人心的事件,李自成率領的農民起義軍攻破北京城,標志著明朝近三百年的統治走向終結。

這場戰役不僅僅是一次軍事行動,還深刻地影響我國的社會結構和未來的曆史進程,未來不久清軍就會攻入山海關,漢人的江山被滿人所取代,當然這是後話。

北京城被攻破的同時不由得讓人思考,朱棣明明給子孫留了一條後路,可保大明江山無憂,爲何崇祯最後沒走呢?今天咱們就來聊一聊這個話題。

李自成攻入北京,崇祯皇帝甯死不降李自成原是明朝的一名驿卒,後成爲起義軍領袖,繼承高迎祥的闖王之位。他領導的農民起義軍,因勇猛和不屈不撓的戰鬥精神而聞名,還被稱爲“闖王軍”。

1644年,李自成的軍隊從陝西出發一路向北,最終在三月十九日攻破北京城,推翻明朝長達276年的統治。

李自成成功攻入北京,部分原因是因爲明朝內部的腐敗和弱勢,另一部分原因就是外部的壓力。

這一天明朝的最後一位皇帝崇祯,在絕望中選擇自缢,結束自己的生命。

崇祯皇帝的死亡是一個悲劇性的高潮,因爲在起義軍即將攻入北京城的前夕,他曾下令殺害自己的妻子和女兒,以免她們被敵人俘虜和侮辱。

這一決定反映當時社會對女性命運的悲觀看法,同時也體現崇祯帝對家族榮譽的極端保護,更反映了他對于大明皇權和個人尊嚴的堅持,以及對家族和國家命運的深深無奈。

李自成攻破北京後,宣布自己成爲皇帝,並建立大順政權。然而,他的統治並沒有持續多久,同年清軍趁虛而入,最終取代大順政權建立清朝。

李自成的命運也隨之陷入黑暗,在逃亡途中死去,具體情況至今仍是一個謎。此刻很多人會有一個疑問,清軍攻打明朝多年都沒有成功,爲何擊敗崇祯的李自成那麽不堪一擊呢?

只能說李自成的利益建立在個人基礎上,崇祯皇帝雖然是一位亡國皇帝,但面對著國家的覆滅卻選擇一條不屈的道路,尤其是在面對外來侵略上。

崇祯皇帝統治期間,明朝已經陷入了內憂外患的困境,即使如此他還試圖通過改革來挽救危局,奈何最終未能成功,死在李自成的起義軍下。

回首曆史北京城雖然被李自成攻下,後被滿清所占領,但南方的江山依舊巍然不動,“南明”還與多爾衮對峙多年,而在這其中南京的戰略條件尤爲優秀。

自古以來南京就是六朝古都,曆史悠久文化璀璨,明太祖朱元璋建立大明王朝後選擇南京作爲首都,可以說這裏見證大明王朝的興起與繁榮。

明朝初年,南京作爲首都承載大明王朝的榮耀與夢想,隨著朱棣即位大明的政治重心開始向北遷移。

朱棣遷都的決定是爲了更有效地管理和調動軍隊以抵禦北方的威脅,同時也是爲實現其父朱元璋的遺願,北京的地理位置使其成爲軍事指揮的有利地點。

盡管如此,南京並未因遷都而失去其重要性,仍舊保留了“留都”的地位,擁有一套完善的行政機構,包括六部、都察院、通政司、翰林院、國子監等官署。

這些機構的存在使南京在政治上仍然扮演著重要角色,更是大明王朝的象征,是對曆史傳統的尊重和維護。

南京的行政機構雖然在權力上不及北京,但它的運作卻是大明王朝政治體系中不可或缺的一部分。

南京的政府官員負責處理地方事務,同時也是連接地方與中央的橋梁,保證大明王朝政治體系的穩定與連續性,爲大明王朝的長遠發展提供了堅實的基礎。

北京作爲新的政治中心,承擔著國家的軍事防禦和政治決策的重任,南京則保留文化和曆史的傳承,繼續作爲學術、文化的中心,培養著國家的人才和文化精英。

單單一個長江天塹就足以抵抗滿清的騎兵,畢竟騎兵再怎麽厲害,也不可能是水軍的對手。此時不禁讓人狐疑:北京既然那麽危險,爲何崇祯不遷都南京呢?

爲何崇祯最後沒走關于這點有兩種說法,一種就是想走不能走,主要就是東林黨人的阻撓。明朝後期資本主義在南方快速發展,商人是社會上的主流,官商勾結更是明末時期的特色。

根據相關曆史的記載,崇祯皇帝也提過要遷都南京的想法,畢竟那裏所有的執政條件都具備,最後卻被東林黨人否決。

正所謂“天高皇帝遠”,崇祯皇帝若是遷都到南京,對當地的商人利益肯定會造成損害。

東林黨作爲商人在朝廷的靠山,自然不會讓朱由檢這麽做,最終遷都的想法胎死腹中。當然,還有一種說法就是“天子守國門,君王死社稷”,總結下來就一個字“硬”。

在明朝的曆史中,朱祁鎮的命運無疑是最爲跌宕起伏的,在位期間經曆了著名的土木堡之變。

1449年,明英宗朱祁鎮親征鞑靼,卻在土木堡遭遇慘敗並被俘虜,這一事件是明朝曆史上的重大轉折點。

朱祁鎮在被俘期間,面對敵人的威脅和誘惑,始終保持著皇帝的尊嚴和漢人的氣節誓死不降。

鞑靼也給與他相應的優待,但朱祁鎮並未因此放棄自己的立場,沒有選擇像其他被俘的君主那樣屈服或自殺,而是保持著一種內心的自由和尊嚴,這種精神難能可貴。

土木堡之變只能說朱祁鎮的軍事才華不行,但不能說他沒有繼承老朱家的傳統,面對外來民族的入侵沒有絲毫的膽怯,即使被俘虜也要堂堂正正死去。

作爲朱元璋的後代,崇祯皇帝生不逢時,但其身上的品質依舊延續著洪武皇帝的氣質,所以即使國內再怎麽混亂,鎮守山海關的鐵騎依然沒有調到國內,這才給了李自成可乘之機。

從某個角度來說,在崇祯皇帝眼裏外部危機要遠遠大于內部,所以他才死守北京。

只可惜,李自成沒有這樣的戰略眼光,于亂世中擊敗兩面受敵的崇祯,但卻不是清朝騎兵的一合之敵。

所以崇祯雖敗,但曆史對他的評價並不低,李自成雖勝,但勝的卻不那麽光榮,若不是他滿清鞑子也不會那麽輕易入關,對于此事你有什麽不同的看法呢?

臣子可以投降,哪有投降的天子啊!