中國書法蘭亭“終身成就獎”獲得者,著名書法家孫伯翔,于2024年4月16日在天津辭世,享年90歲!

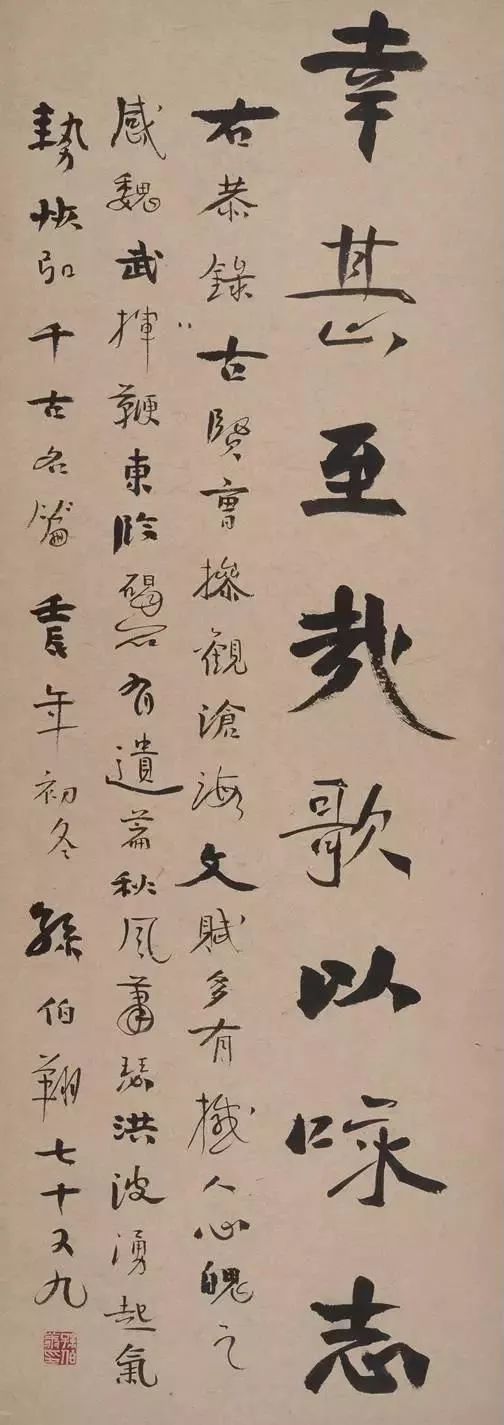

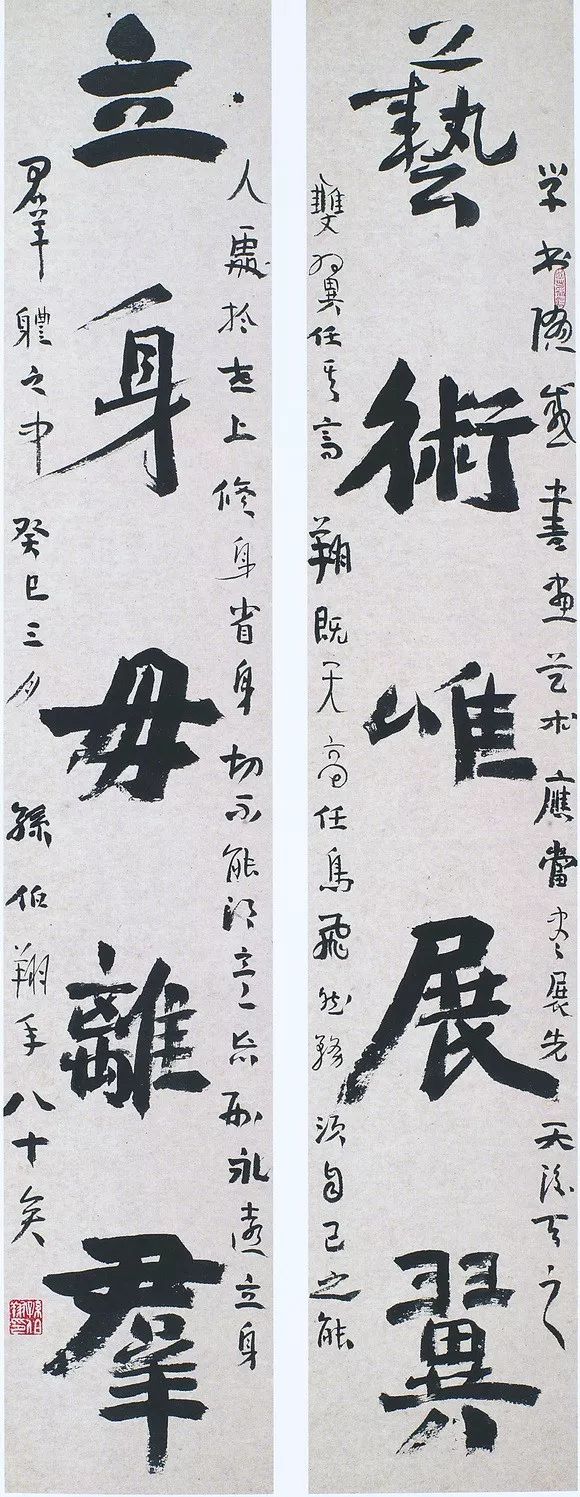

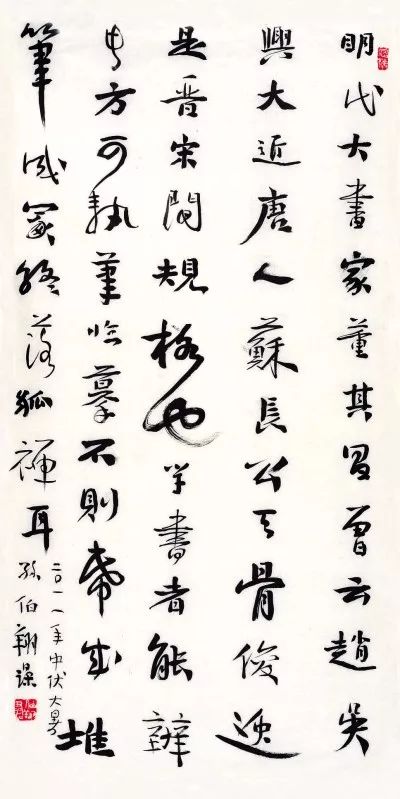

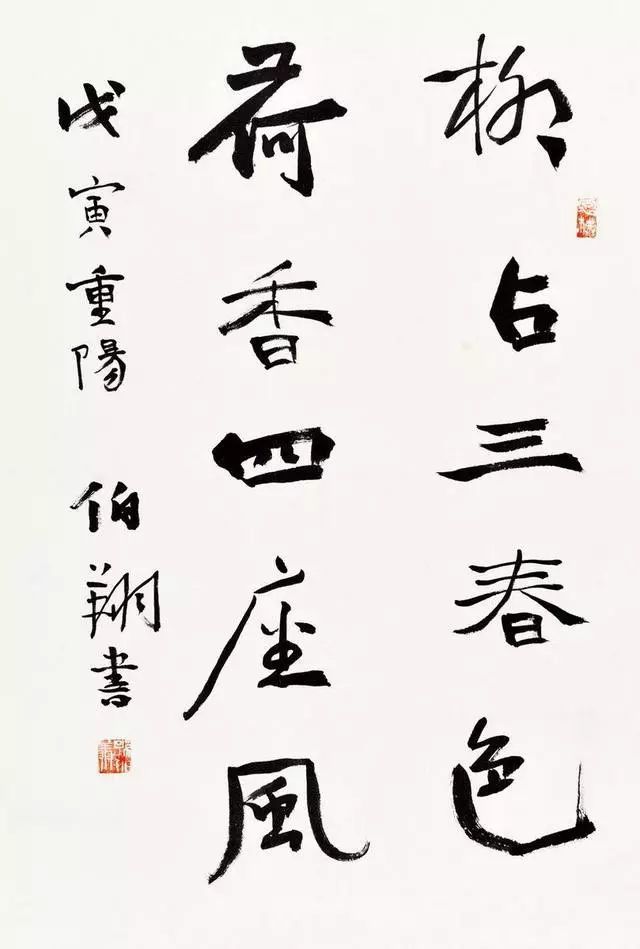

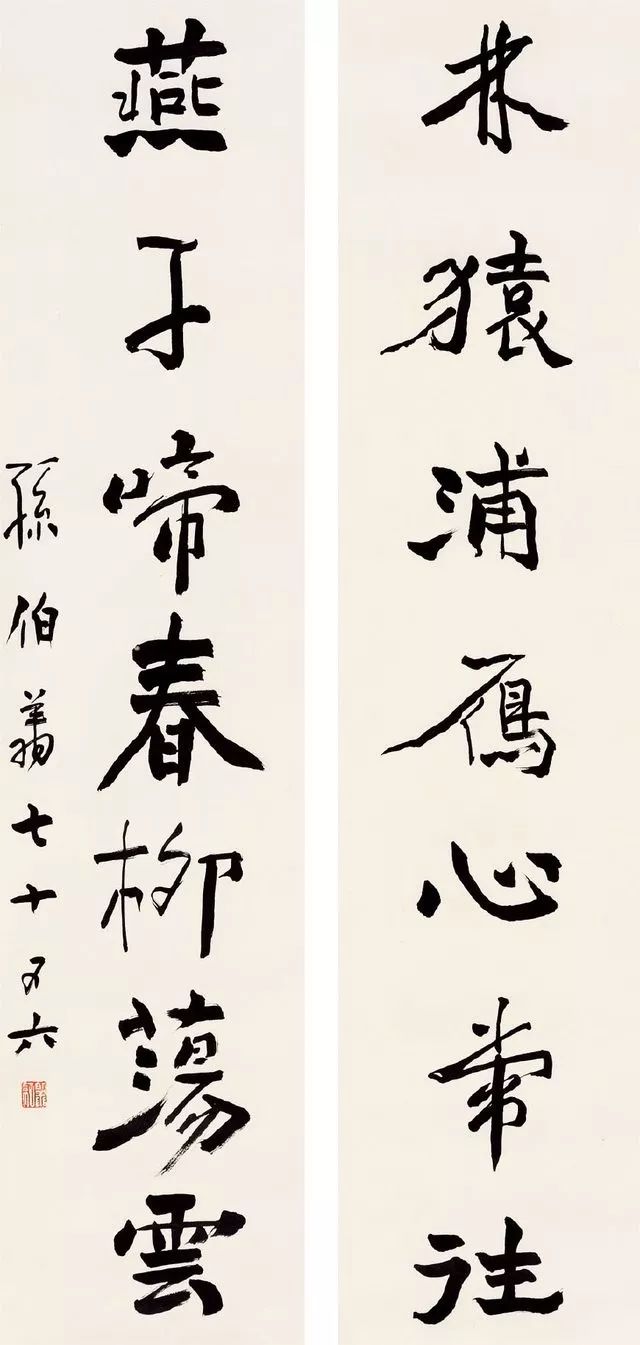

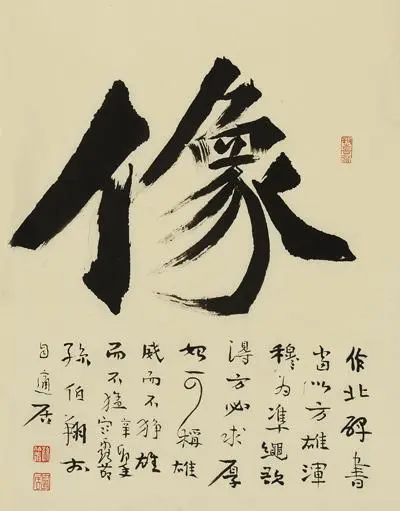

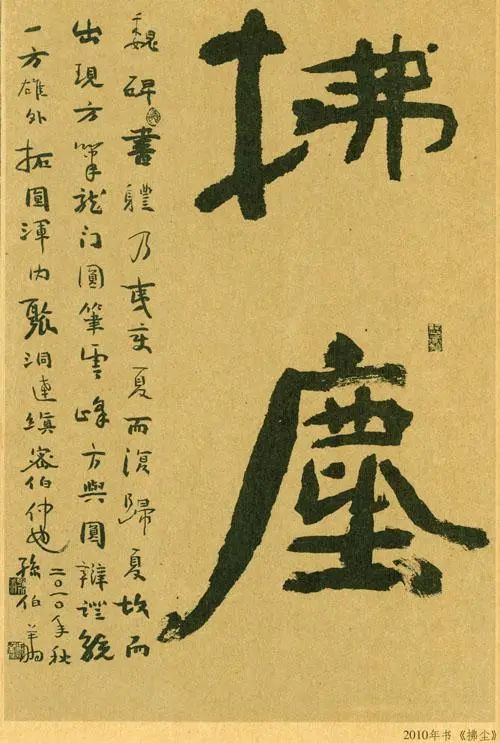

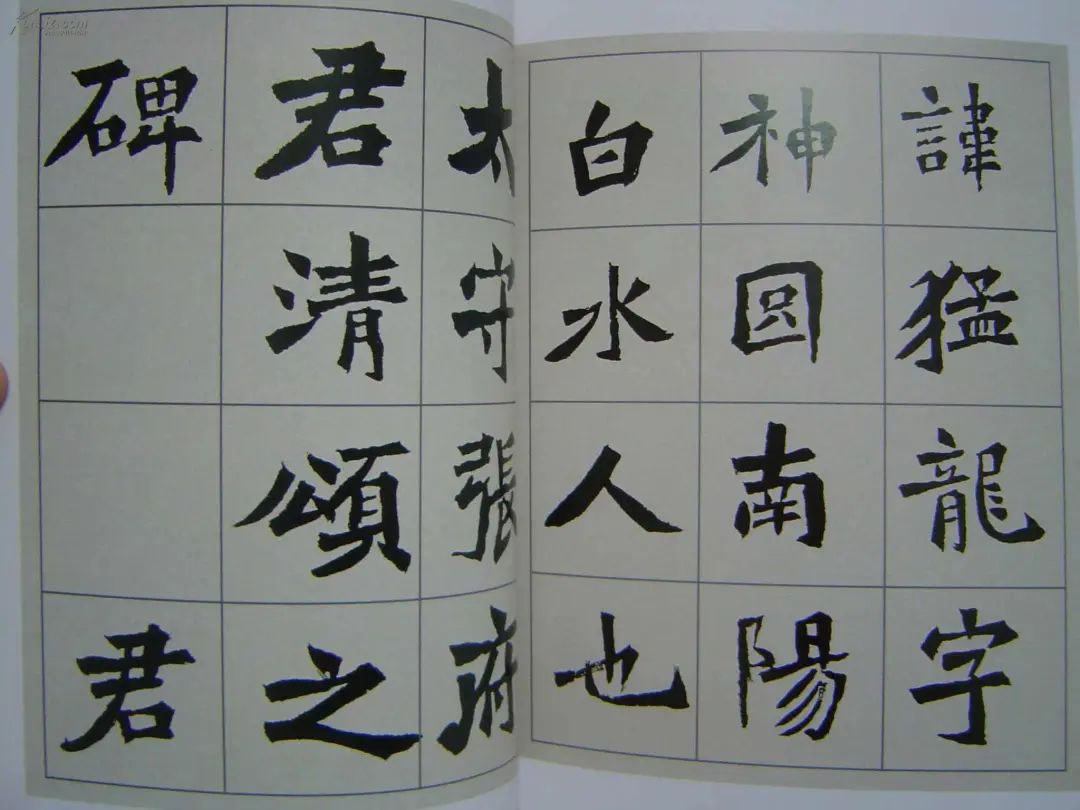

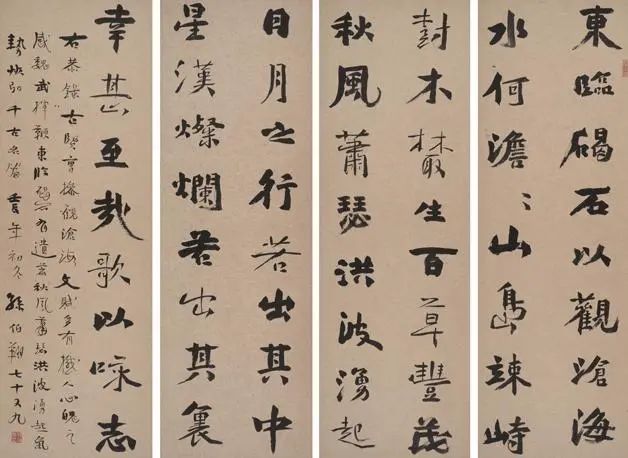

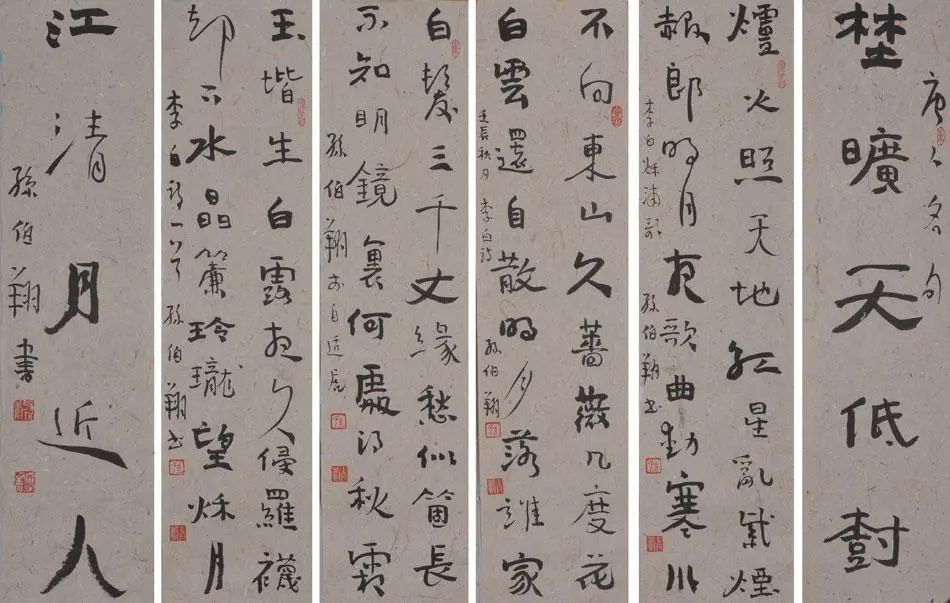

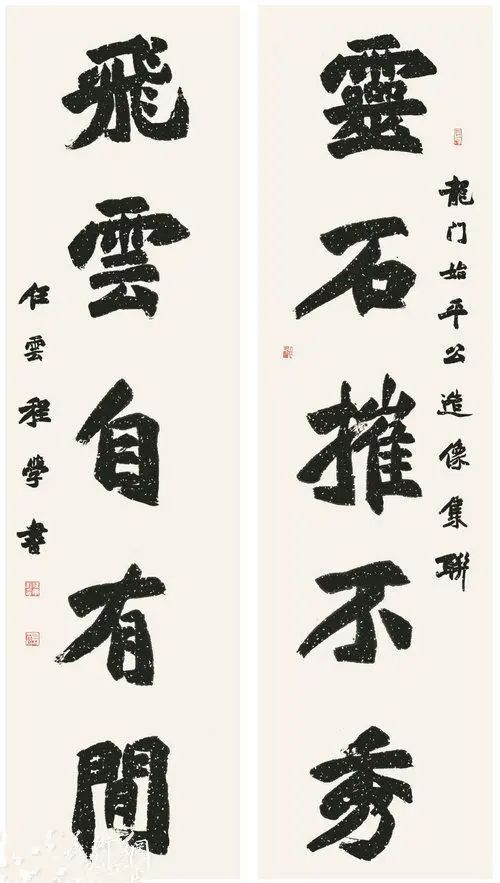

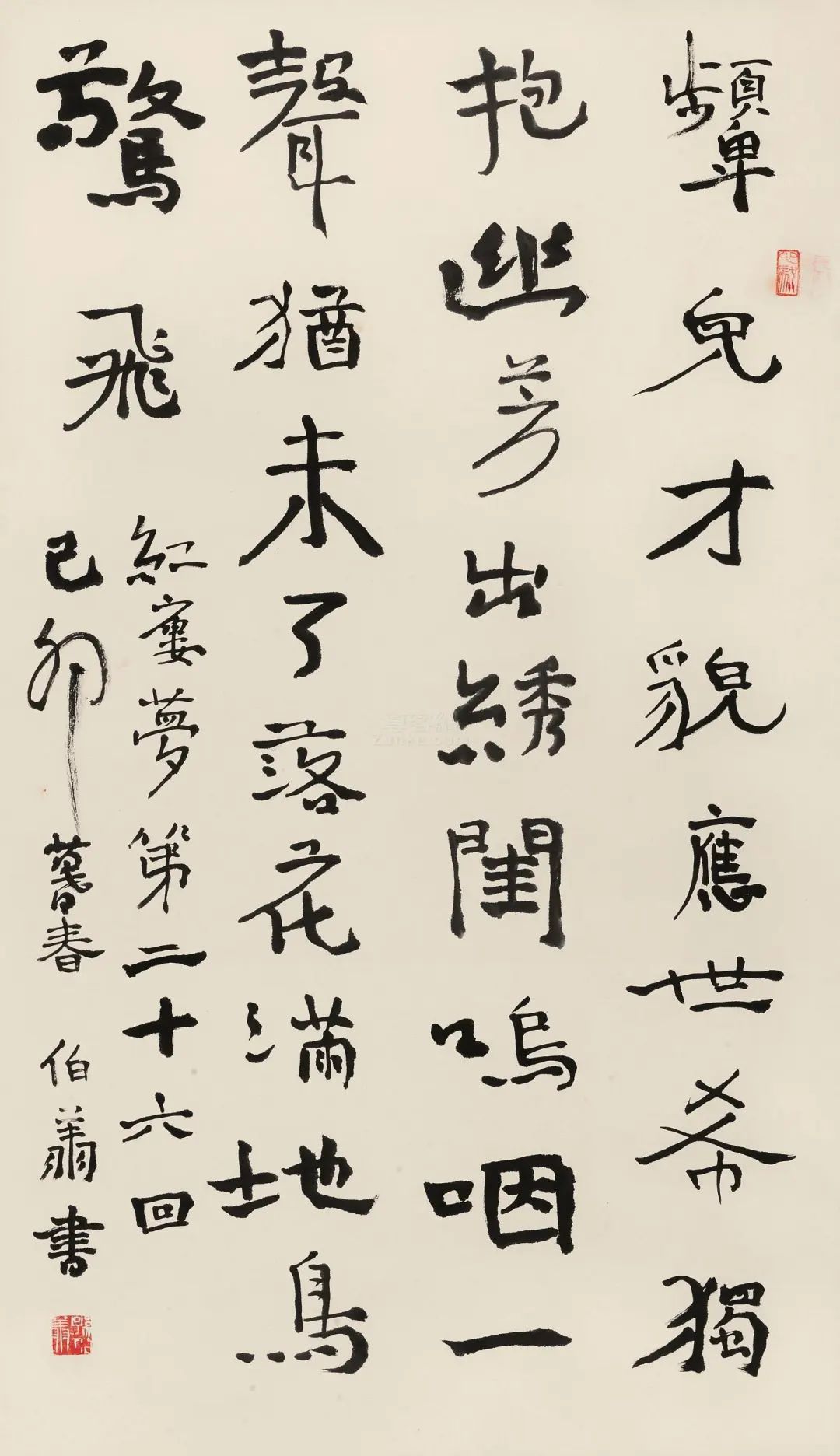

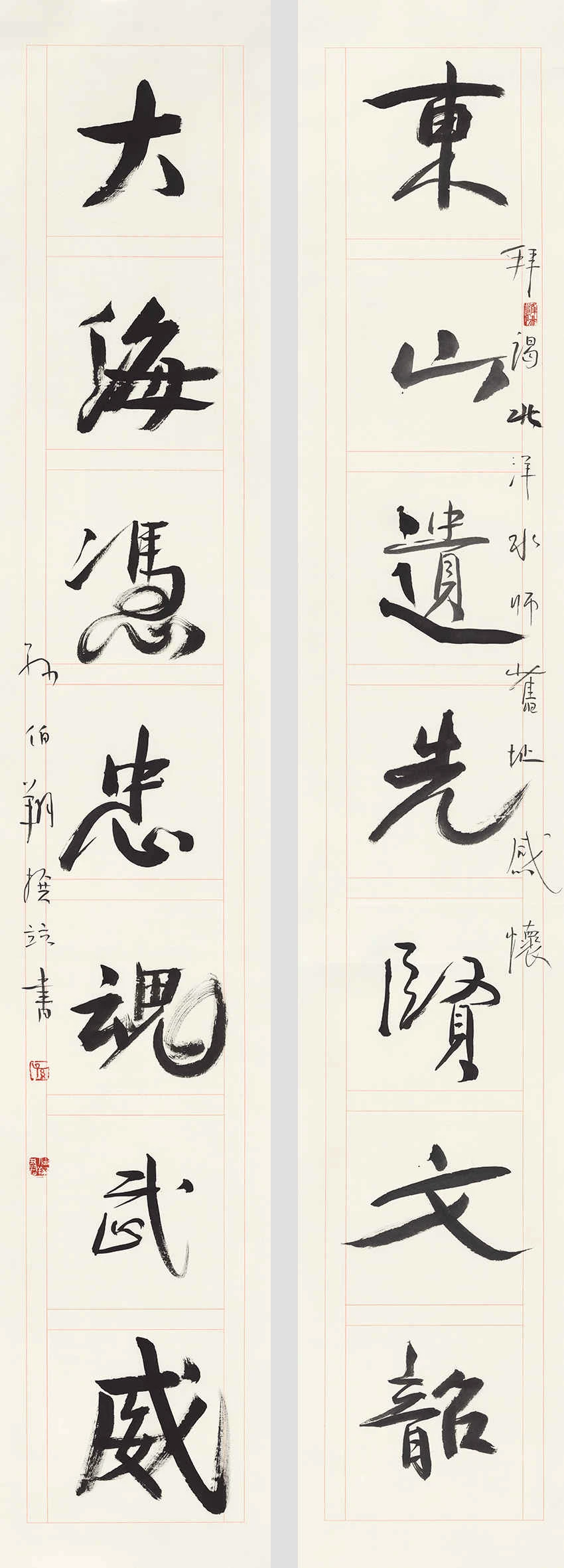

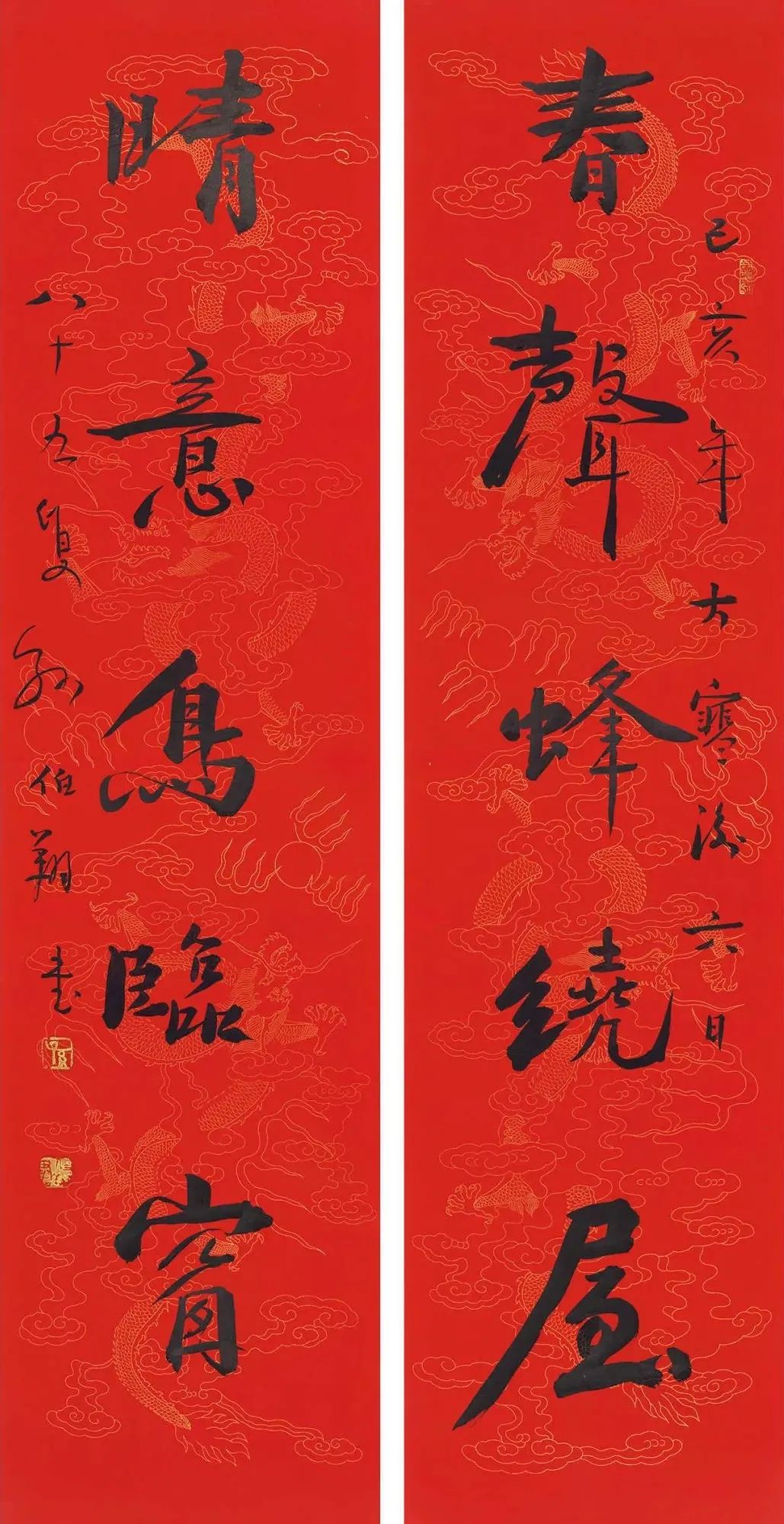

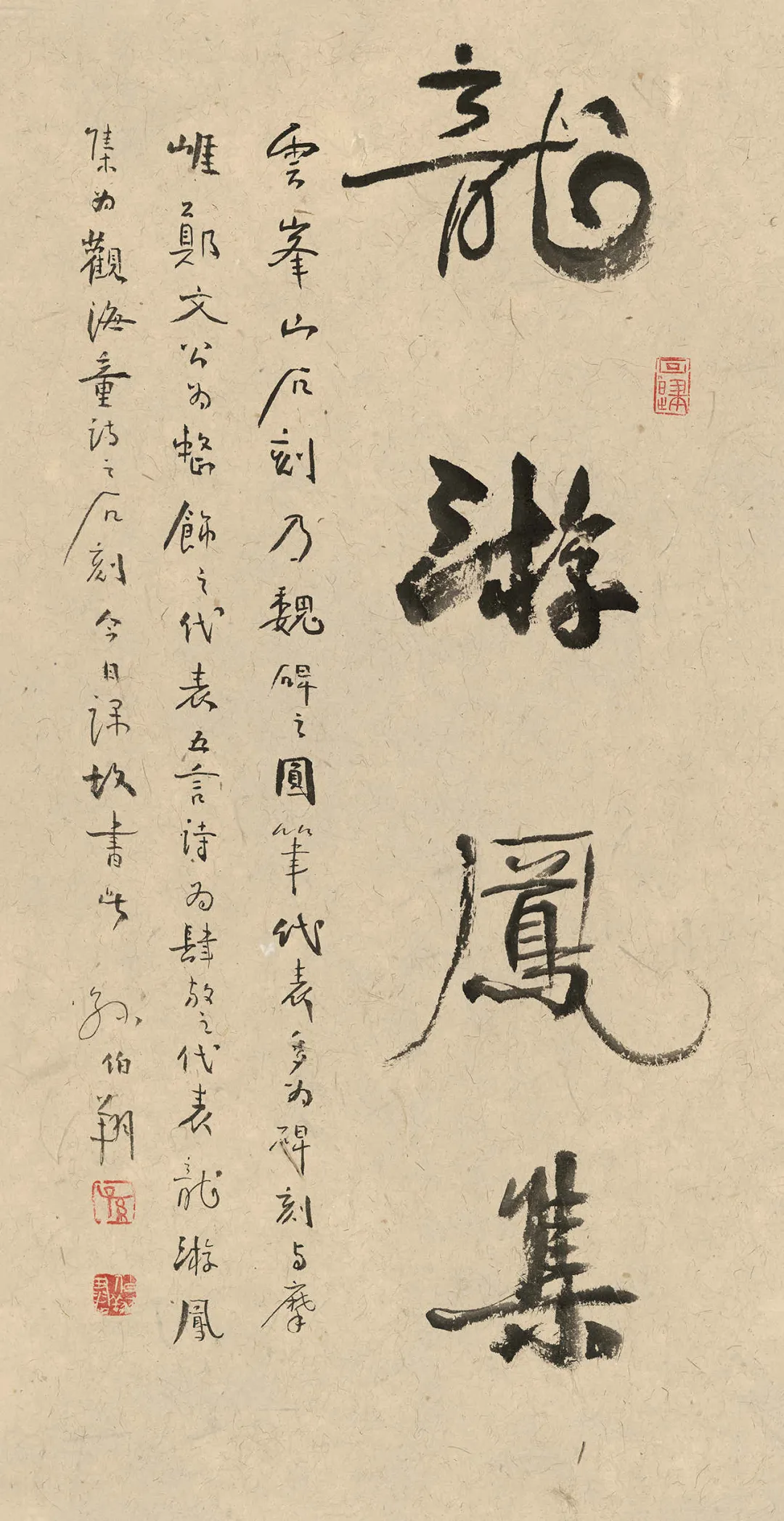

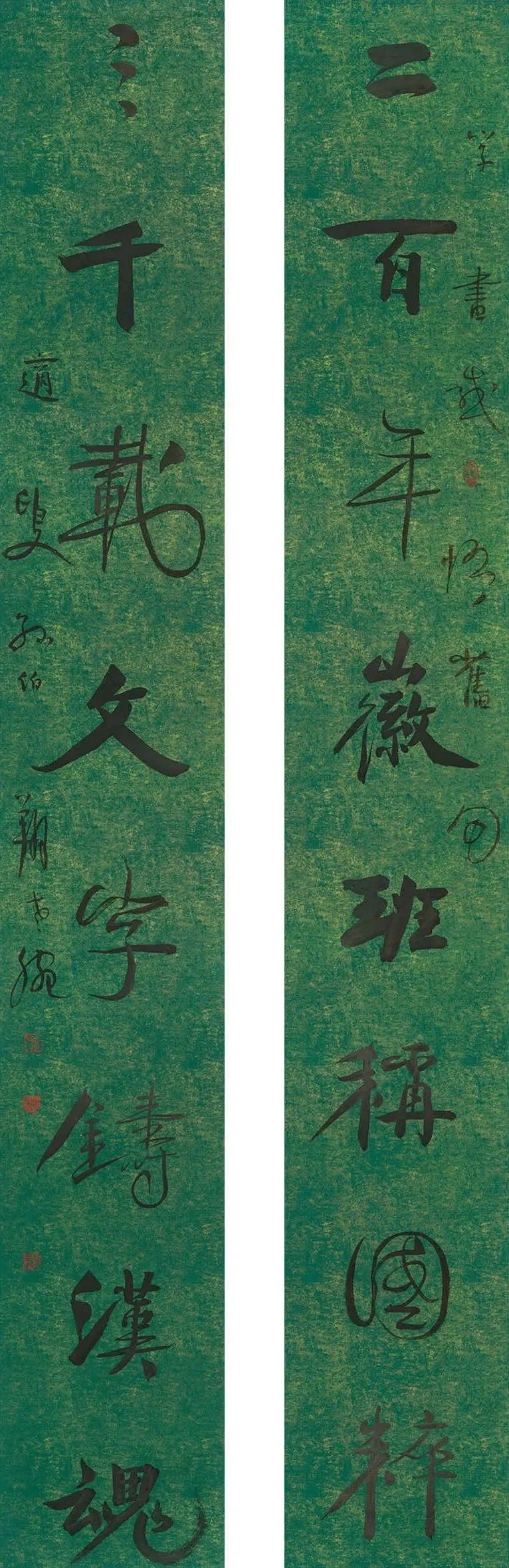

孫伯翔,1934年11月10日出生于河北武清,字振羽,別署師魏齋主、老孫頭,晚號“自適居”。獲中國文聯第11屆造型表演藝術成就獎造型藝術獎、第五屆中國書法蘭亭獎終身成就獎。曾任中國書協第二、三屆理事,中國書協第二、三屆創作評審委員會委員,中國書協書法培訓中心教授,《中國書法》刊授中心書法導師,天津市書協第二屆主席團副主席。現爲中國藝術研究院中國書法院顧問、天津市文聯第四屆榮譽委員、天津市書協第三屆顧問。師從王學仲、孫其峰先生。潛心翰墨至今七十年有余,曾習唐楷,後專師北魏石刻。早年書法築基于《龍門二十品》,六朝摩崖、墓志,其中尤鍾情于《始平公造像》《楊大眼造像》《魏靈藏造像》。取法高古,得其神髓,爲當代書壇所稱道。近年多有變法,碑中寓帖,方峻挺拔中含清新靈動。其用筆方中寓圓,剛柔相濟,中側兼施;結體開合有變,天然成趣,雄渾博大;通篇血脈暢達,精神飛揚。其書重法度,講情性,主革新。兼涉隸、篆、行、草,書作雄強古拙,形散神聚,氣質不凡,對當代書壇碑學一派影響巨大,並培養了大量的書法人才。

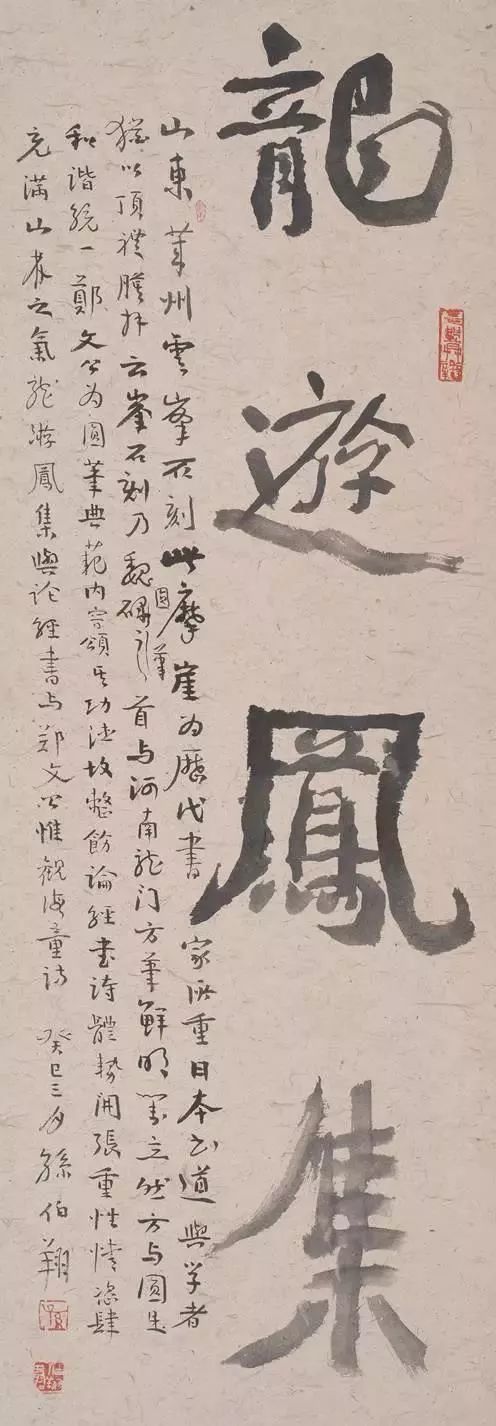

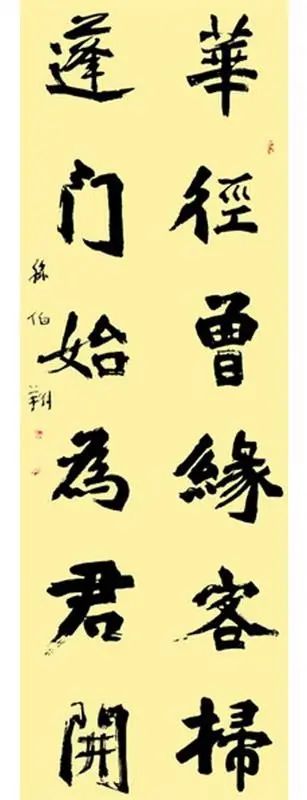

孫伯翔爲央視總台《尋古中國》題寫的片名

自20世紀80年代參加全國中青年書法家作品邀請展,後長期擔任全國書法展覽大賽評審委員。先後出版有《孫伯翔書法集》《孫伯翔書畫集》《孫伯翔書畫作品集》《孫伯翔書畫藝術》《孫伯翔書法作品精選》《孫伯翔臨始平公造像記》《孫伯翔臨張猛龍碑》《孫伯翔書千字文》《孫伯翔書杜甫長詩》等。有《中國書法全集:三國兩晉南北朝碑刻摩崖》(合作)、《怎樣寫魏碑》《書法臨習指導》《始平公造像記·名師指導》等專著,另有他人出版的《孫伯翔談藝錄》《孫伯翔論》《論孫伯翔書法藝術》等。2008年、2013年兩次在中國美術館由中國書協主辦書法大展,並在天津美術館、天津美術學院美術館、杭州西湖美術館,山東東營、淄博,山西大同、忻州等地舉辦個人書畫藝術展。2010年,天津市文聯、天津財經大學等單位聯合主辦孫伯翔書法學術研討會。2011年5月,中國書法家協會和天津市文聯共同主辦孫伯翔從藝70周年慶典活動。

孫伯翔老師的藝術生涯跨越了半個多世紀,他的書法藝術深受傳統文化熏陶,同時又富有創新精神。他的書法作品既有古人的傳統韻味,又有自己獨特的藝術風格,展現了他深厚的藝術造詣和高超的技藝。他對于書法的熱愛和追求,一直感染著身邊的每一個人。他的教學風格嚴謹而富有激情,培養了一批又一批優秀的書法人才,爲中國書法藝術的傳承和發展做出了巨大的貢獻。孫伯翔老師的離世,讓我們深感痛惜。然而,他的藝術精神和影響力將永遠留在我們的心中。

孫伯翔先生論書語錄

淺悟

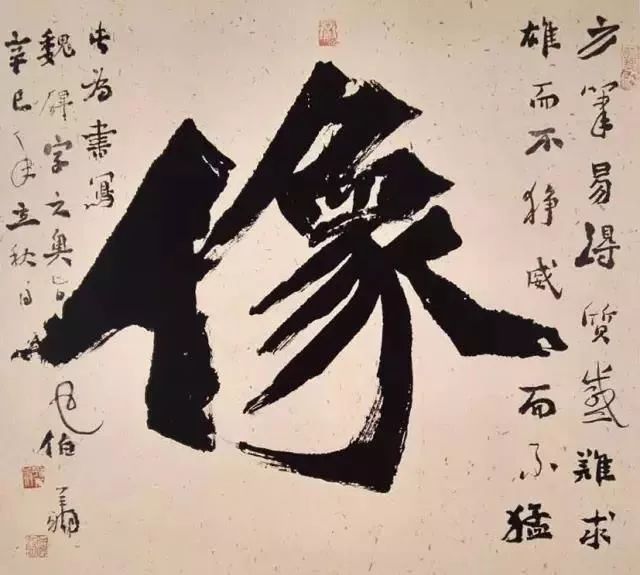

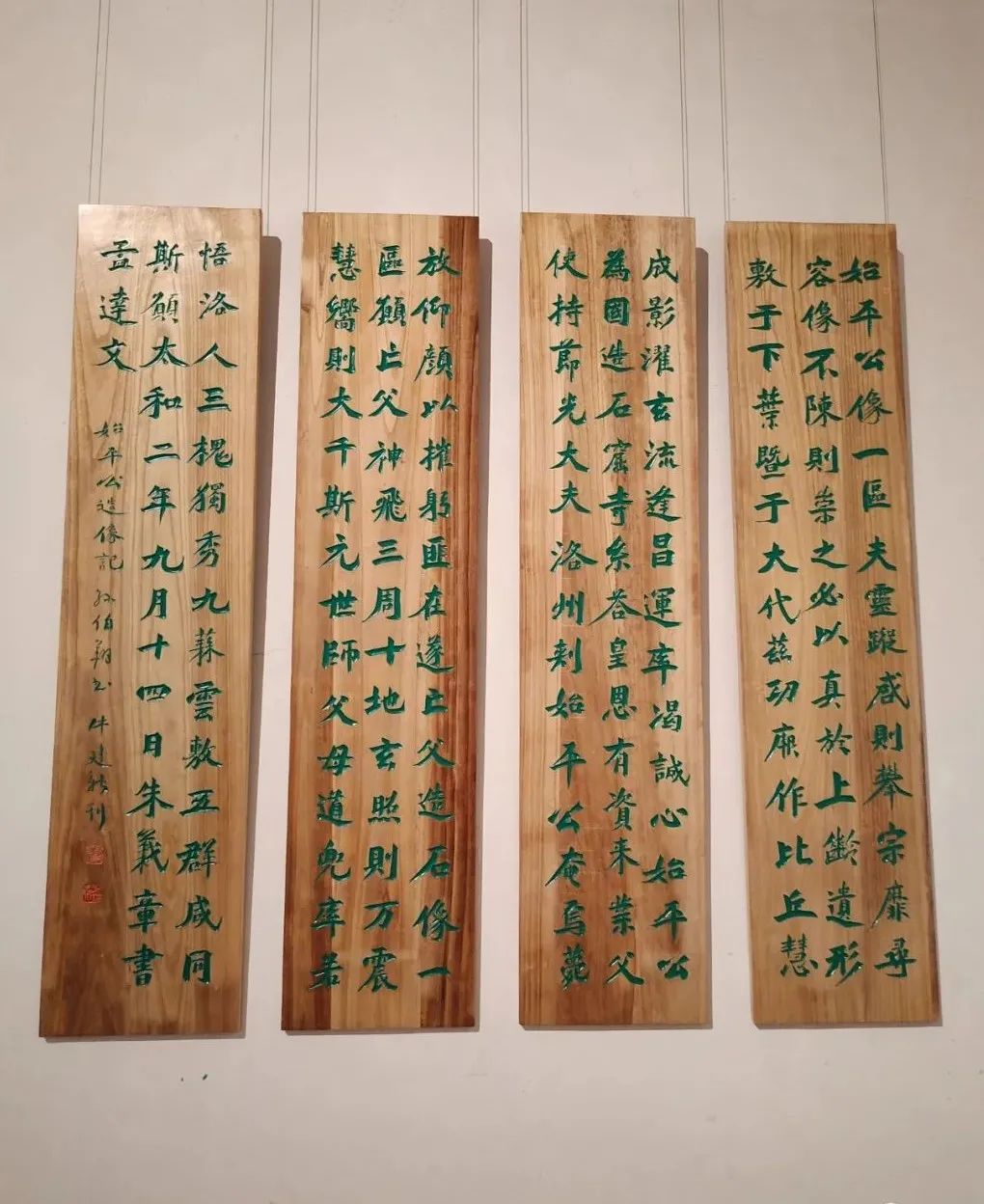

《始平公造像記》爲《龍門二十品》之首,定論無疑。而對其刀筆之說,至今未休。有雲刀筆各半,有雲刀筆之象純屬刻工所爲。余硯耕有年,臨習《始平公》略有淺悟。此造像銘文之方,有明顯镌刀祈刻成分,不可泯除。但其方雄寓渾穆,缤密透空靈,寬博有奇崛,乃書家朱義章之能,爲後人所景慕。雄而不猙,威而不猛,始平公之魂魄也。

膽識

魏碑由隸而始,入楷而終,按本位文化意識來說是不成熟的,但正是這”不成熟”,又恰如值土可爲陶,煉石可成器似的可貴,清人開采了,各立面目。我們潛心挖掘、陶冶,用科學的方法”化驗”、”提取”,提取出我們所需要的”新型的産品”,這就是我的膚淺悟想和思路,我也是這樣大膽涉足的,即使失敗也值得。

自然

魏碑結構的藝術特點,就是重動態,重自然,重意象。自然才會有奇逸之美,自然才會出興趣酣足的味道,自然才會有天成之趣。魏碑體無論是摩崖的擘窠大字或墓志徑寸小字,在結構上都突出了重自然、尚天趣的特點。

主見

就過程而言,我是先寫《張猛龍》,後寫《始平公》,之後再寫《雲峰山》。我的主見是:先由方圓,進而方雄,由方雄再轉入渾穆。找到自我,找到前人的精髓,才能融合它、駕馭它,才能有自我。在此之前,千萬千萬不要見異思遷。就如同這口井你挖了,挖的是沙土,不容易出水,但只要它不塌方,你就要一直挖下去,挖到它出水爲止。

傳統

對于書法藝術而言,所謂傳統,是曆代書家的延續,是曆代名作的連接。傳統是一條長長的鎖鏈,節節緊扣,環環發光。一部書法史,就是由曆代具有開拓精神和高超技藝的書家創造出來的代表性作品所構成的曆史。”下筆作千秋之想”,”出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,這些遠見卓識,直到今天,仍對我們具有啓迪和教益作用。

繼承

繼承與創作這句話似乎是老生常談了,應該清楚地認識到繼承絕不是泥古,繼承更不是寄生,繼承是提取經典爲我所用,需要的是對書法藝術的領悟與深思。

法道

書法是一種傳統藝術,必須取法古人,取法自然,方可以寫出自己的面目。

我主

書法是一種藝術創作活動。如何認識創作?所謂創作,就是反仆爲主,古仆我主,就是在吸取古人,古主我仆的基礎上寫出自己的面目。

規律

在藝術的道路上,沒有捷徑,沒有終點。社會的認可,衆人的稱贊只能說明自己暫時到達了一個釋站,後面的路還很長很長。不要被一時的”大獎”、”殊榮”所迷惑,必須不斷地反思、調整。要沿著”自有我在”的主梗,有意識地強化自己的張力,嘗試打破自己的”金殼”,不斷地否定自己,更新自己。”熟而後生”,這既是先哲的名訓,也是藝術發展的必然規律。

標准

還要努力,要達到和古人相抗衡的地步,達到叫人看了爲之一驚的地步。要做到既有古人,又有自己,最後還是自己,要做到粗糙、雄渾的地方有細微之處;似蘭、似竹、似山石,怎麽看怎麽都美。做到不僅讓內行人說好,而且讓外行人也要說好。美的標准只有一個,即有軌道可循,可以任意馳騁,但不能脫離軌道,更不能把輪胎摔爆了。

目標

寫楷書若能來自古人,又能不同于古人,且又獨具面目,于平實之中顯出靈性,那是難能可貴的,而且應成爲我們學書者的一個目標。

展望

在新的世紀,書法創作的主流將是碑與帖的結合。

和諧

書法這東西實在是太難太難了。寫字既要有標准照的模樣,要端莊;又要有生活照的姿態,要自然。一幅字當中,只有第一個字是已知數,其他都是未知數。要不斷地調整、變化,最後達到一個和諧。如果不和諧怎麽辦?只有撕掉重來。我總覺得,和諧是最重要的。夫妻和諧,兄弟和諧,姑嫂和諧,抽嫂和諧,天地和諧,國家和諧,一切都應該和諧,只有和諧了,才會美,才自然。

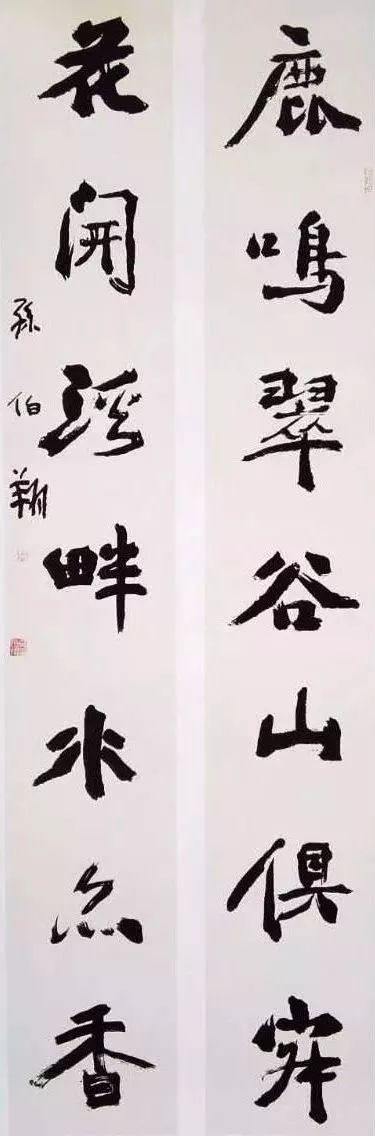

境界

我有一副對聯:”品酒醇酸迥異,學書碑帖無町。”現在我更趨向于寫得和諧、清涼,最後追求的是清涼之境。我有一首小詩:”平生樂書道,匆匆六十春。何嶺碑與帖,唯求清涼境。”所謂清涼之境,就是想讓人越看越舒服,越看越清涼,這是我的目標。

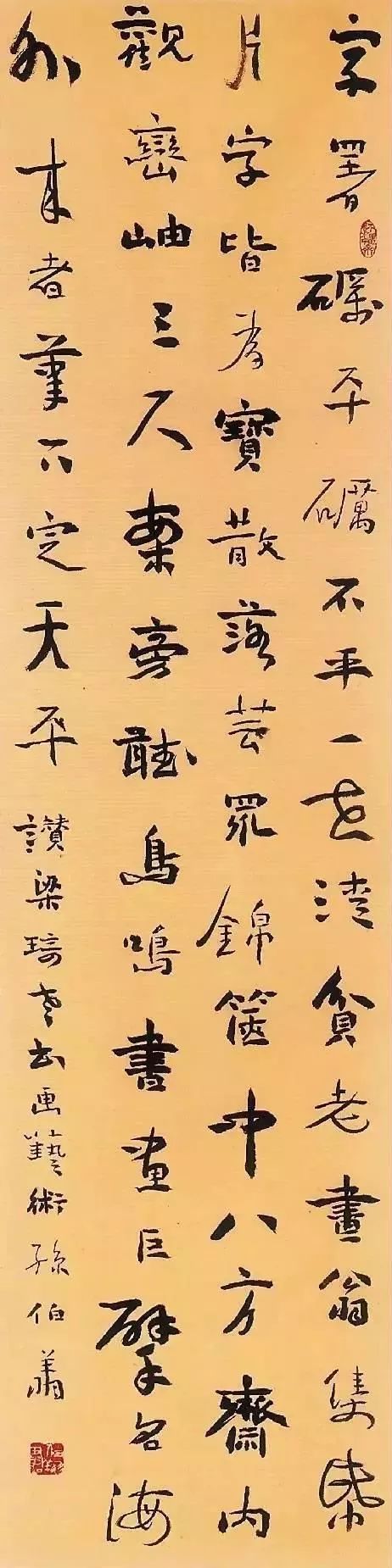

再掘

我喜愛六朝書風,尤其是北魏石刻,它給人以強烈的藝術感染。魏碑書體從它的新生、發展到成熟各個階段都煥發出古樸、雄強、新奇的神采。這一上承秦漢,下啓隋唐的過渡書體恰如一座蘊藏豐富的礦山,前人雖已著手開采,但仍需後人再開發、再冶煉,以求鑄成精美之器。

追求

我現在考慮最多的問題就是把傳統和性情結合在一起。再進一步說,就是盡量排除前人的影響,寫出自己的面目。

探索

搞現代書法的人們的探索精神很可貴,但成功非常不易,要比搞傳統書法難得多,一旦獲得人們的承認,就是了不起的成績。

書道

沒有承接,何談有新?沒有形質,何談性情?沒有法備,何談意工?書法藝術的最高境界是生資第一,性情爲上,寫天寫地寫中華民族。

內功

書法藝術的字內功很重要。”一畫之間變起伏于峰抄,一點之內殊妞挫于毫芒。”這是字內功極其精辟關鍵的總結。字內功一是來自傳統書法的繼承,二是強調個性的”自有我在”,三是本能的偏愛與抉擇道路的吻合。繼承要勤學不辍,臨、悟各半,博取兼收。個性的形成重在經年累月的硯耕不辍,也重在嫁接移植,反結異態不與前人雷同的主觀意識。偏愛是主觀的向往,要以靈性的實踐反映形質功力拙與妍的趨向,或擇其妍美之途,它們之間相互滋補,但不能本末倒置,無益徒勞。

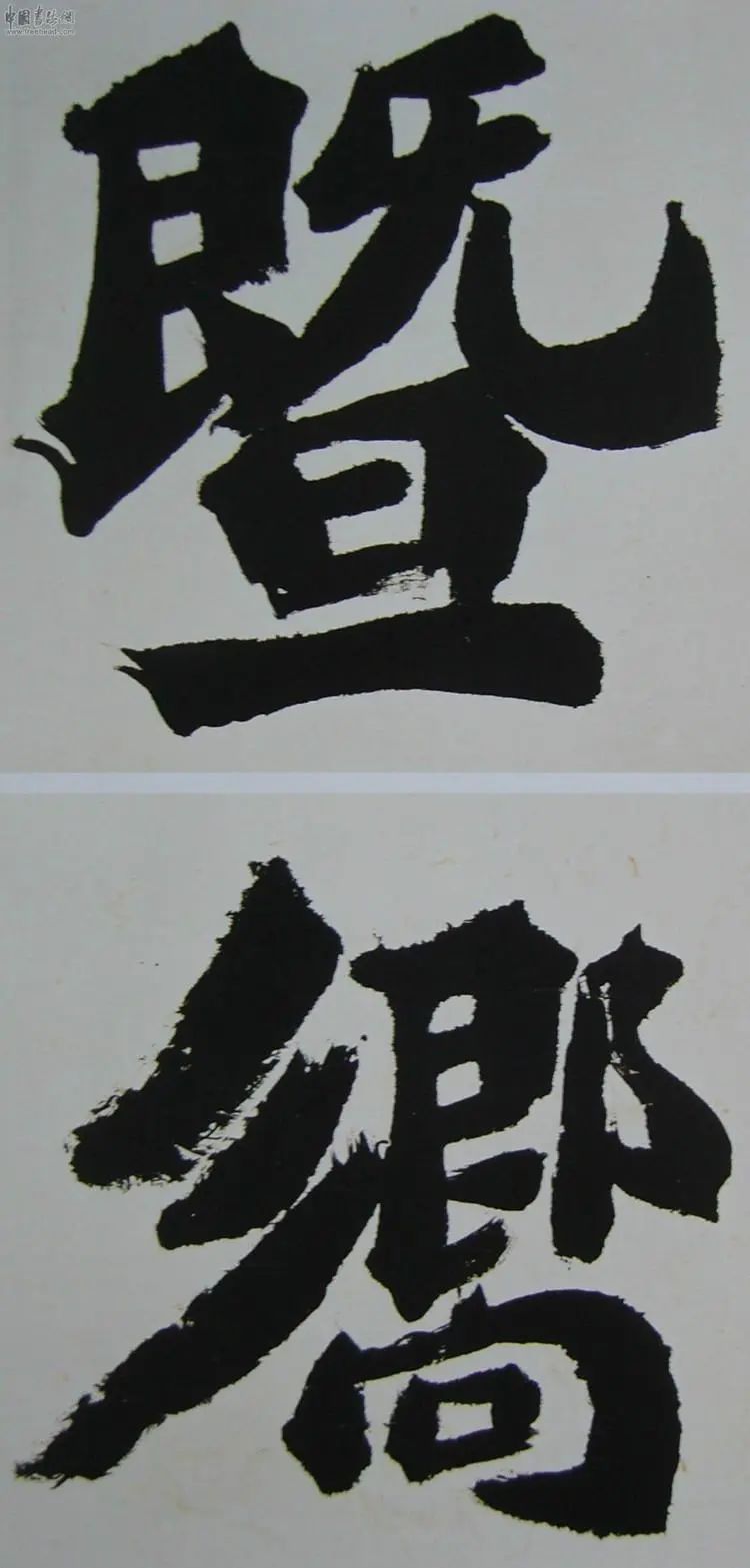

要旨

康南海雲:北碑方筆以《龍門二十品》爲極軌,而 “二十品”中又以《始平公》爲最。《始平公造像》爲陽文镌刻,頗爲罕見,實乃書法瑰寶。寫魏碑方研易,渾穆難。方筆易行,質感難求,雄而不猙,威而不猛,寫魏碑之要旨也。

意象

臨寫書法則是直取前人的碑帖,在臨習中加深領悟能力,久而久之,則可以領悟到書法藝術囊括著大自然萬殊意象之美,這種深奧的意象美在日後的創作之中更能感覺到它是書法創作的基石。

筆法

書法之妙,全在運筆,筆法當然是最主要的,特別是在具備了一定基礎之後,要提高水平就非講求筆法不可。

筆法、墨法、章法非常重要,我認爲尤爲重要的是筆法。筆法達不到位(即落筆成形),你再有字外的聰穎,再有多高的學識,你也不會寫出完美無瑕的佳作。

方圓

魏碑方筆重力度,魏碑圓筆則重內涵。

魏碑字的方筆、圓筆筆法是辯證的筆法關系,有它形態對立的一面。又有它相互依存的一面,不是異法的對應,是轉露爲藏,破方爲圓的變化關系。方筆主頓,頓中有提;圓筆主提,提中有頓。頓而不提則死,提而不頓則浮。

點線

長線(畫)運用要有節拍徐疾,要有長線的曲澀效果。”一畫之間變起伏于峰秒,一點之內殊蛆挫于毫芒”,先哲的話道破了筆法的巧妙運用。長線縮短是點,短點伸長是線,無論是點是線,它的自身都有生命力,有它自身的語言。

質感

寫字、畫畫最關鍵、最重要的是用筆,不論線條粗細,都應該有質感、有力度,不可草率。

形態易得,質感難求。

功夫

書家能否使每一根線都達到變化起伏的獨立完美,是書家是否具備功夫的關鍵所在,有多年修煉的功底,便能以自然的形式流露出來,即所謂”虛實相生”、 “動辄合度”,此時的點與畫既是法,也是情。

見筆

寫字,首先要見筆,然後再求變化,再追求不見筆,或是時隱時現。

不管一圓好畫壞,一定要見筆,要有質感。寫字也是這個道理,沒有質感,什麽都談不上。

用鋒

要學會八面用鋒,但行筆必須正。只有正才有起伏,只有正才有變化,只有正才有生命,只有正才有聲音,只有正才有節奏。

撚管

多年來對”撚管”問題爭論不休,結果是誰的權威大誰就算是正確,其實不然,當因人而異。撚管與執筆高低一個道理,要根據筆者自己來抉擇,不能絕對,更不能命令。以何爲依據,藝術效果好是最正確的答案。

生命

一筆一畫自成生命。

疏密

書法不應該寫簡化字,更不應該在書法創作中提倡寫簡化字來代替繁體字。因爲書法創作所要解決的一個主要矛盾就是疏密矛盾。正是由于對立統一,才構成了書法的具有豐富內涵的美。

動靜

在書法中,一個筆一圓就是一個完整的零件,多個零件組合起來就是一個完整的機械。楷書要做到動起來,行草要做到靜下來,這樣才稱得上是好作品。楷書切忌死板。在微妙處要察、要悟,要在微妙處見精神。

反結

這類少數反結安排的字,在《張猛龍》的主體結構中和以方爲扁的匠心經營中起著挑起矛盾又平和矛盾的作用,呈現一種個性美,這種個性美給共性美賦予了無窮的生命力。

入微

習書或創作關鍵在于微妙之處,越不著意處,越要著意。

妙理

《始平公》結體屬于方正一類,但是在方正之中又有細微的奇險變化,這就是”魏碑字有定法,而出之自在”的妙理。

知妙

現在我們的青年人腦子相當聰明,卻往往不注意書法的奧妙之處,但是書法中最寶貴的地方正是在它的微妙之處,古人說過”法備而書微,法簡而意工”,就是這個道理。你做不到這一點,不但你提不活,更難達到落筆成形。比如《暴龍顔碑》,它筆筆都是筆鋒起挺,那簡直是太高了。......在形似之後要找出它的最微妙的地方,包括筆法,也包括結體......然後再下筆親自去體會,這是最關鍵的地方。

精微

我不懂京劇,但是非常喜歡看,喜歡聽。其清音的多變化,其形態的多變化,特別是須臾間、細膩處的叫絕處,都與書法的微妙處息息相關,這是整體中的精髓,否則失去細致,敗于全局。

靈動

《始平公》筆畫那麽厚重,但你仔細觀察就會發現,每個字,每一筆都有一種飛動之勢,而且顯得非常靈動,一點兒都不顯得笨拙。寫字一定要抓住這個特點,把它寫得飛動起來,活起來。

靜氣

寫魏碑,要想法把《始平公》的雄渾、厚重和《張猛龍》的靈動、精到完美地結合在一起。在追求大氣的同時,還應該追求一種靜氣,要做到靜中有動。

知性

創作要由平日所積累,同時也要求寫自己的文章、詩句,我想這不是有意去表現自己的文才,因爲只有知其性,才能達其情。

風格

無論寫什麽,寫到極致就可以形成自己的風格。

賊膽

我經常講:做人要老實厚道,搞藝術則要有”賊心賊膽”。”偷”其實就是借鑒,爲我所用。

脆生

楷書不容易寫,要把序寫得動起來,一定不能死板。要脆生,像脆沙瓤的西瓜那樣,吃起來痛快。決不能像肉瓤子。

結構

結構首先要做到結實,然後再想法去破它、化它,不然永遠寫不出來。寫字既要有性情的東西,又不能失去法度,要在法度中體現出性情。

靜境

我覺得書法最重要的地方不是表面上表現出來的形,而是字裏行間所包含的”心”,是一種境界,這是一種”靜”的境界。

縱向取古,橫向取今

孫伯翔

——————————————————————

書藝之道,當以勤奮爲主,然勤奮以酷愛爲前提,沒有酷愛便沒有勤奮。“品酒醇醨迥異,學書碑帖無町。”名碑、名帖皆爲傳世之瑰寶,永取不竭。後學者可任其所愛擇而學之,循序漸進,由古而尋,千萬不要重碑而輕帖,也不要揚帖而抑碑。學書當學法,學法當從古入,這個道理似乎人人都承認是源流之理,毋庸置疑。我們講的從古入手是強調以名碑、名帖來作爲法則深學,不是任何一種都可作爲法源,比如無名的或以刀代筆的小墓志、小造像、刑徒磚以及竹簡、木簡、一般的寫經等等,只能取其意、悟其天趣,不能作法。學書有源流之分,我們當以學源爲主,先人的流可以兼取,但不能本末倒置。就碑學而論,清代中葉,碑學大興,造就了如鄧石如、張裕钊、趙之謙、康有爲等諸多巨匠,他們的成功同樣是從源頭而取,辟成自己的流派,各自成宗。我們也應該像他們那樣,從源頭起,有爲之士再辟新流。如果學魏碑只取趙之謙或康有爲,學隸書以鄧石如爲法,舍其源、其流,則不是上乘之見。

孫伯翔先生作品欣賞

孫伯翔先生千古!

當代魏碑宗師!緬懷!

先生千古,<<出碑入帖,龍遊鳳舞,大道乃自然。由古通今,金鈎鐵畫,絕藝有神趣。》