科幻電影裏總是有這樣的情節:穿越蟲洞,人類就可以到達宇宙的任意地方。這個夢幻場面很可能會實現。

2022年11月,科學家創建了人類曆史上第一個全息蟲洞,這是一次科學上的壯舉。實驗思路之精妙、過程之精巧,震動了整個物理界。全息蟲洞的意義到底是什麽?有人說:瞬間全宇宙,這一秒在宇宙的這頭,下一秒就出現在宇宙的那頭。其實,這只是蟲洞的應用場景,蟲洞的意義絕不止于遠距離傳送。蟲洞也許能夠讓我們窺探宇宙的本質,讓我們理解宇宙到底是什麽。

蟲洞這個概念是美國物理學家約翰·惠勒提出的。惠勒沒有得過諾貝爾獎,好像名氣也不大,其實不然。沒得諾獎並不代表不是大師。惠勒是物理界公認的大師,他是無冕之王,隱形的至尊,爲什麽這麽說?因爲惠勒提出來的觀點隨便一聽都會倒吸一口氣。他的觀點都是驚世駭俗的,都是讓人覺得顛覆世界觀的。可怕的是,這種世界級的奇思妙想,惠勒不只只有一個,而是有無數個。

1965年,物理學家費曼在接受諾貝爾獎講話的時候,講了一個小故事。他說他在普林斯頓讀博士的時候,有一天晚上,他的導師惠勒給他打了一個電話。惠勒在電話中說:“費曼,我知道爲什麽所有的電子都一模一樣。那是因爲在宇宙中只有一個電子。”惠勒這樣解釋:在宇宙的時間線上,一個電子在向前行駛,在某個時間點上,電子會被光子撞上,于是電子就回過頭向反方向走。如果又被光子撞上,電子還會再次改變方向。電子的行走軌迹就像是九曲黃河。如果截取一個平面,也就是觀察整個宇宙的任意時刻,就會認爲世界上有無數個電子。在我們所處的宇宙時刻裏,大概有10的80次方的電子。爲什麽宇宙裏有正電子呢?就是因爲有一半的電子在逆時間而行,表現爲宇稱相反,電荷相反。當正電子和電子相遇的時候,就會發生湮滅。

費曼聽後大爲贊賞,他馬上提問:“如果宇宙中只有一個電子在做折返跑,宇宙中的電子與正電子數量應該一樣多。可爲什麽我們的世界裏大部分是電子,正電子非常少呢?”對于這個問題,惠勒沒有想好,他只能說:“也許正電子都藏在了質子裏。”這就是費曼著名的單電子宇宙假說。

這個假說很難證實。今天也不能說惠勒的假說是錯的,但是今天的物理學家更傾向于認爲電子是電子場中的波。所以這種粒子性的電子假說並不流行。但是這個假說真的大開腦洞。按照惠勒的說法,人又是什麽呢?人就是時空中的粒子結節,是時空中的一團粒子毛線團。

下面再介紹惠勒的另一個奇思妙想。我們都知道雙縫幹涉實驗。制造兩條極窄的縫隙,一次只能允許一個光子通過。如果觀測光子的運動,光子就會以粒子的形態出現,一顆一顆打在背後的屏板上。如果不觀測光子,光子就會變成波,在屏板上出現幹涉條紋。這就是量子世界反常識的地方。它的最終形態是不確定的,而且與觀測者有關。但是惠勒想,有沒有可能在宏觀世界也觀測到這種反常的現象呢?恰好在1980年的時候,天文學家在宇宙中發現了引力透鏡現象。

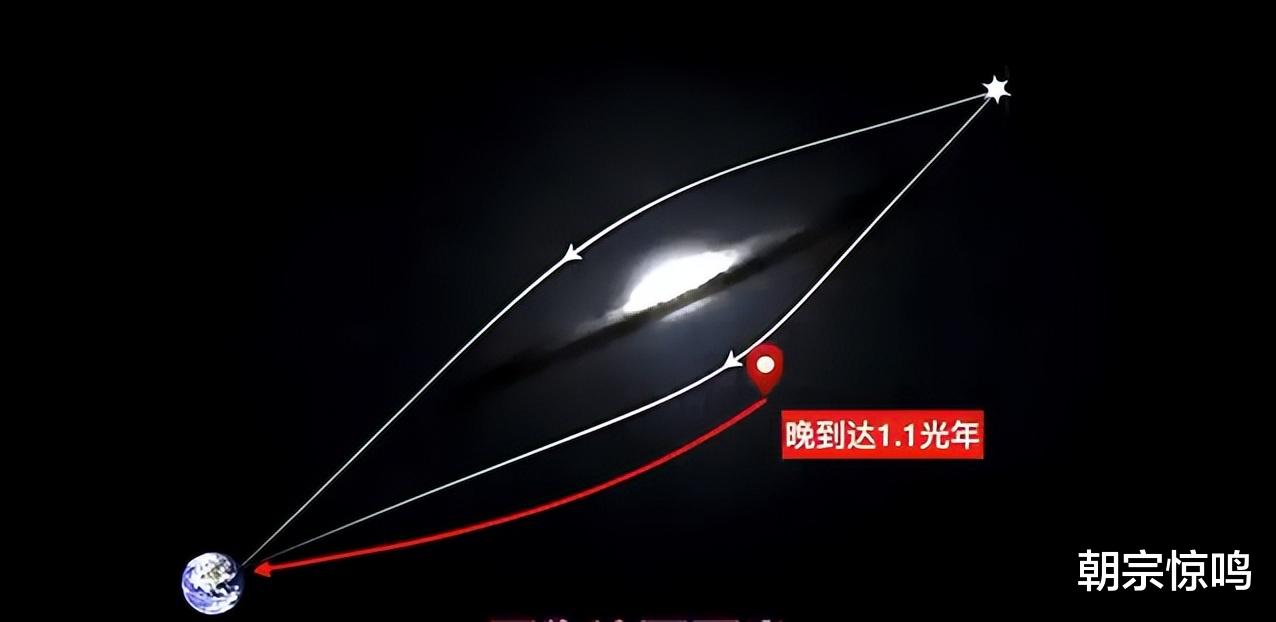

簡單地說,就是遠方的天體和地球之間正好隔著一個黑洞。黑洞就像是一個折射鏡片,遠方天體的光會被黑洞折射成兩個圖像,發射到地球。惠勒提出,如果用兩個串聯的望遠鏡將兩個圖像分別接收下來,就等同于雙縫幹涉實驗。如果有人觀察,就相當于有人觀測光子的運動。這個時候,兩個望遠鏡應該都有圖像。但是如果在沒人觀察的時候,一個望遠鏡裏出現了增強型的星系圖像,另一個沒有圖像,那就恐怖了。這說明兩個圖像産生了幹涉,就等于在巨大的宇宙尺度上也會形成波函數坍縮。那就說明宇宙是不確定的,宇宙是否存在取決于我們對宇宙的觀察。這是一個天才的設想。

最後這個實驗爲什麽沒有完成呢?是因爲黑洞折射成地球的兩團光不是同一個時間的光。其中第二團光走得更遠,到達地球晚了1.1光年。因爲這兩團光不屬于同一個光子團,所以就做不成這個實驗。這就是惠勒著名的宇宙雙縫延遲選擇實驗。

也幸虧這個實驗沒有做成。如果宇宙真的是虛幻的,我們人類的世界觀可能就崩潰了。惠勒之所以被物理界稱爲大師中的大師,就是因爲他的思想太活躍了,他其實是科學家裏的哲學家,總是試圖尋找宇宙的本質問題。

時間要回到1935年,愛因斯坦與同事內森·羅森共同發表了一篇論文,這篇文章就用他們的名字首字母來命名,稱爲ER。在論文中,他們認爲在兩個能夠封閉時空的天體之間有可能形成一座連接橋,稱爲愛因斯坦-羅森橋。惠勒說,所謂能夠封閉時空的天體,質量大到連光都逃不出去,這種天體應該叫做黑洞。愛因斯坦-羅森橋這個名字也不直觀,應該叫做蟲洞。

所以黑洞和蟲洞的名字都是惠勒發明的。這就是惠勒的能力,他能把複雜的科學用簡單直觀的概念表述出來。還是在1935年,愛因斯坦和羅森,再加上另一位同事波多爾斯基,還發表過另一篇論文,以他們三人首字母來命名,稱爲EPR。論文說,當兩個粒子相互作用時,就會産生糾纏,無論這兩個粒子相隔多遠,哪怕是在宇宙的兩端,他們也會相互聯系。愛因斯坦並不喜歡這個概念,他認爲如果量子糾纏真的存在的話,說明量子之間的作用是超光速的。他戲稱這種作用是“幽靈般的超距作用”。

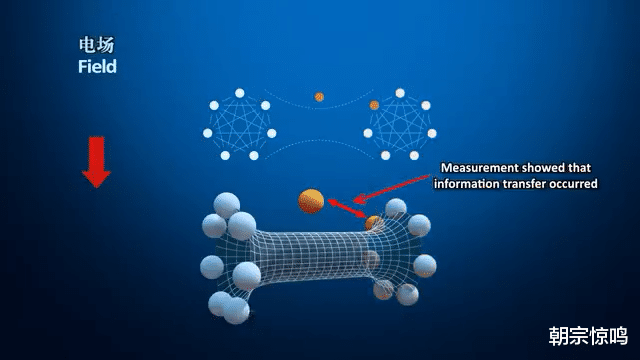

時間再到2013年,物理學家馬爾達塞納給他的朋友蘇斯金德寫了一封郵件,郵件裏只有短短的一行字:“ER=EPR”。蘇斯金德是世界著名的物理學家,他心領神會,兩個人立刻合作寫了一篇論文。他們認爲,本質上蟲洞與量子糾纏是一回事。咱們用最簡單的話來解釋,兩個遠距離的量子能夠及時地交換信息,那是因爲這兩個量子之間被我們還不能理解的蟲洞聯系起來。信息可以通過蟲洞在量子間傳遞。

在愛因斯坦發表蟲洞與量子糾纏論文的80多年後,科學家們提出了一個大膽的設想:蟲洞就是宏觀世界的量子糾纏,而量子糾纏就是微觀世界的蟲洞。蟲洞與量子糾纏是一件事。

在這個理論指導下,2020年,科學家們開始著手創建人類的第一個蟲洞。這並不是一個物理上真實存在的蟲洞,而是通過計算機創造的全息蟲洞。普通計算機無法完成這個工作,必須使用量子計算機。傳統計算機以比特爲基本單位,在同一時間只有零和一,只存在一種狀態。但是量子計算機的基本單位叫做量子比特,它可以同時是零或一兩種狀態同時存在。這種效果叫量子疊加。量子計算機天然可以創建一個模擬蟲洞。這個任務就交給了谷歌的量子計算機Sycamore。

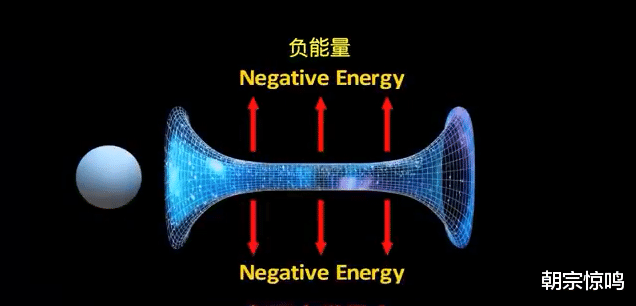

根據廣義相對論計算,如果有質量的物體通過蟲洞,它的引力會讓傳送裝置立刻關閉。爲了讓蟲洞保持開放,必須引入負能量或者負質量來抵抗蟲洞收縮的力。在現實世界中,制造反物質不是不可能,但是非常困難。然而,在量子系統中,這是輕而易舉的事。只要操縱電場改變量子的自旋方向,就可以模擬負能量,保持蟲洞開放。

理論上都沒問題了,第一步需要模擬兩個黑洞。這個工作就交給了麻省理工學院的天才程序員亞曆克斯·茲洛卡帕。一開始,茲洛卡帕創建了一個210個量子位的神經網絡用來模擬黑洞。但是問題來了,別說210位了,就是50位的神經網絡Sycamore也跑不動。這是一個不可能實現的任務。茲洛卡帕用了一年的時間成功地將210個量子位簡化到了七個量子。這可能是有史以來最小的黑洞。

原理是這樣的:第一組有七個糾纏的量子,充當蟲洞的入口;第二組七個糾纏量子,當蟲洞的出口。接下來再引入兩個完成了糾纏態的量子,一個稱爲探測者,另一個稱爲參考者。用探測者替換掉入口處的一個粒子,讓他與其他六個粒子形成新的糾纏;同理,用參考者替換掉出口處的一個粒子,讓他與其他六個粒子形成新的糾纏。再將電場倒轉産生負能量,以保持蟲洞的開放。

一切准備就緒,科學家們將信息送到了入口處,信息就均勻地分布在七個糾纏的量子之間。這就像把一滴墨水滴在水裏,墨水會慢慢地散開。當信息經過蟲洞後,被出口處的七個量子所接收,參考者發回了數據。這些信息居然又聚合到了一起,就像時光倒流一樣,分散了的墨水又重新合在了一起。實驗成功了,這是人類曆史上創建的第一個全息蟲洞。

其實這個實驗一點也不簡單,科學家們整整用了兩年的時間,經過了無數次的實驗,才最終得到了預想的結果。

時間要再回溯到1983年,還在普林斯頓大學任教的惠勒回憶起他與愛因斯坦的一段往事。他說,愛因斯坦在發表了EPR這篇論文後有很長的一段時間都非常沮喪。量子糾纏有可能意味著我們的世界是不確定的,它也許會因爲觀察者而改變。愛因斯坦曾經問過,如果我們不擡頭看月亮,是不是意味著月亮就不在天上?惠勒說,雖然愛因斯坦不相信世界可能是主觀的,但是世界很可能就是主觀的。這就是惠勒著名的理論-參與宇宙。

簡單地說就是一句話:如果沒有智慧,宇宙就不存在。舉個例子,科學家認爲地球上曾經出現過1080億個人類。存在過這麽多人,今天的人一共能夠記住幾個人?除了曆史書上有記載的,剩下的99.9999%的人類,我們根本不知道他們是誰。換一種說法,沒有被信息記錄過的東西,是不是可以認爲他們就從未存在過?

惠勒認爲宇宙的本質可能就是信息。有人說這不是胡說八道嗎?我們是有血有肉的實體,一頓飯吃好幾碗面,這都是看得見摸得著的。但你卻告訴我宇宙的本質是信息。其實我們得換種思路,吃面是爲了讓人活著,而活著的目的是爲了什麽呢?也許就是爲了保存信息。量子最基本的性質就是傳遞信息,糾纏的量子可以表現爲零與一之間的任意形態,所以可以保存海量的信息。由于量子糾纏超越了時空的性質,信息也可以突破時間與空間的限制。

這樣看來,量子天然就是信息的載體。因爲光速的限制,生命體可能無法穿越宇宙,但是信息就不一樣了。信息沒有質量,信息穿越黑洞的時候,蟲洞不會坍縮。通過第一個人造全息蟲洞實驗,我們有理由認爲平行宇宙之間可以通過蟲洞進行聯系。這絕對是一個了不起的實驗,意義非常重大。

科學家計算,光銀河系就有1億個黑洞。這些黑洞可能就是時空門,黑洞背後到底是什麽地方沒人知道。理論上,如果我們能開著飛船到黑洞附近,然後向黑洞發射無線電波,蟲洞的另一頭就會收聽到我們發出的信息。這樣看來,我們真的要感謝我們出生在這個時代,可以通過數字化-照片、錄音、視頻把我們保存下來。

惠勒的一生平淡卻不平凡。他曾與波爾合作,在1942年共同揭示了核裂變機制,這是原子能的基本原理。惠勒也是美國第一個氫彈的主要設計者。作爲一名教育家,爲了培養出幾代美國物理學家,他指導過的博士生多達50位,現在美國宇宙學和天體理論的權威人士很多都是惠勒的學生。終其一生,惠勒的名氣都遠不如他的合作者波爾,他的同事愛因斯坦,甚至遠不如他的學生費曼。

但是所有的科學家都認爲惠勒了不起,因爲惠勒是科學家裏的哲學家,同時也是預言者。他能夠通過現象去思考問題的本質。惠勒的故事告訴我們這樣一個道理:不單是能夠證明結果的人才偉大,能夠提出前瞻性科學假說的人同樣無愧于偉大的稱號。