當今社會,軍事力量對于一個國家來說是非常重要的,而軍隊中的領導者也是非常重要的,因爲這些軍隊的領導者不僅要有豐富的經驗,還要有高超的指揮能力和決策能力,這樣才能在戰爭中取得勝利。

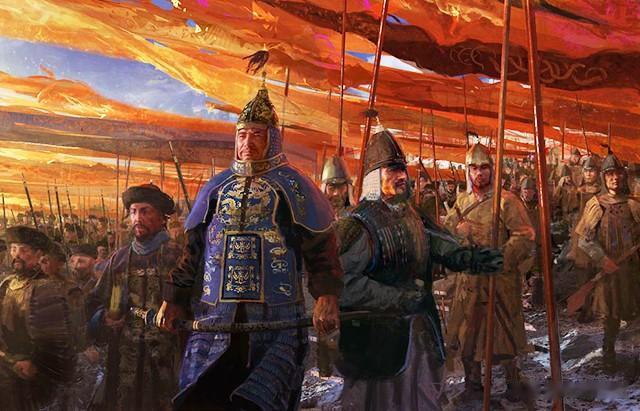

古代也有很多出色的軍事領導者,比如唐朝的名將蘇定方,他雖然在年輕的時候曾經曆過一段時間的挫折,但在多次戰爭中展現出非凡的軍事才能和高明的指揮決策能力,爲唐朝開疆拓土,鞏固唐朝在西域的統治,深得民心,被譽爲一代名將。

自古以來,中國的軍事力量都是非常強大的,而在這軍事力量中有許多出色的軍事領導者,他們通過自己的努力和不懈的奮鬥,爲國家立下了赫赫戰功,成爲軍中的翹楚。

而在這許多出色的軍事領導者中,又有一人的軍事才能和輝煌戰績更是令人欽佩,他就是唐朝的名將蘇定方,蘇定方在唐朝的時期,是一個出身于軍中的人,父親是唐朝時期的名將蘇威。

蘇定方自小就在軍中長大,對于軍事有著非常濃厚的興趣,因此在父親的影響下,蘇定方對于軍事有著精深的造詣,並且還有著非凡的軍事天賦,所以在他年紀很小的時候,就已經有著豐富的軍事經驗。

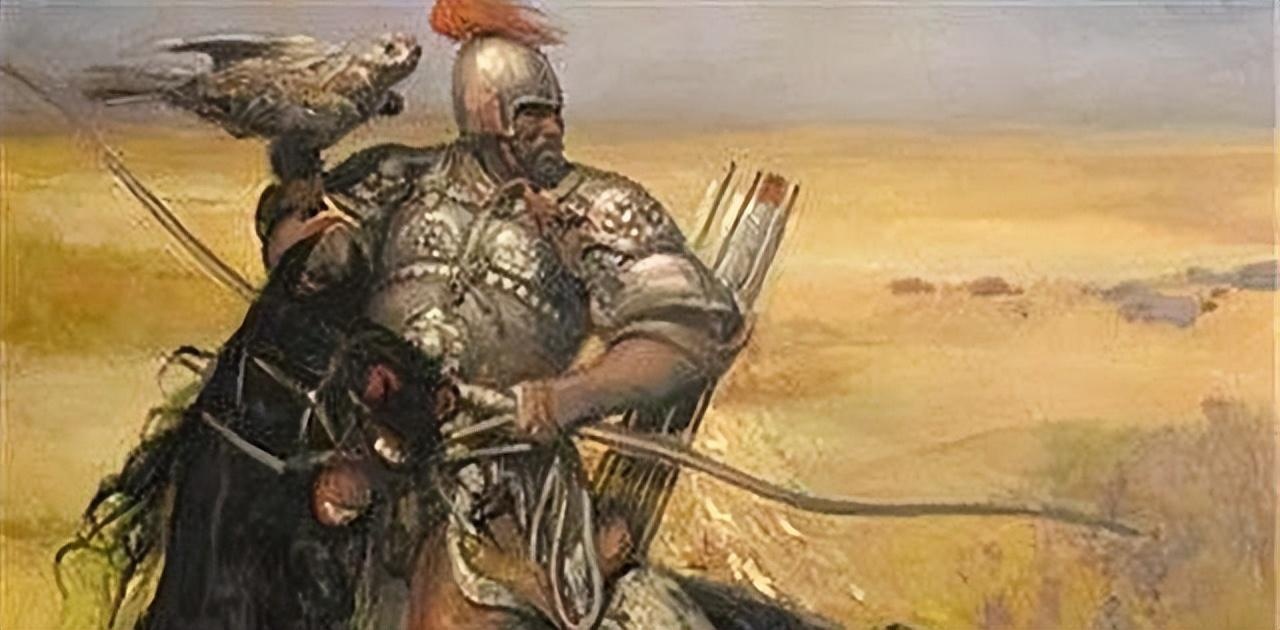

在唐高宗時期,西突厥的吐火羅王李俟利叛亂,唐朝的三軍統帥郭孝恪也不是李俟利的對手,因此唐高宗就委派蘇定方前去平叛,而蘇定方也帶領軍隊迅速的趕到李俟利的營地。

李俟利見到唐軍的到來,非常的恐慌,但他的兒子卻說唐軍的人數雖然多,但沒有自己李俟利的人數多,所以不用擔心,李俟利聽了兒子的話之後,就派出他的兒子率領軍隊前去攻打唐軍。

唐軍在看到敵人的軍隊到來之後,蘇定方派出一些人馬前去誘敵,而在這時,唐軍的伏兵也開始悄悄的出動,李俟利的兒子最終敗在了唐軍的伏兵之下,李俟利見到自己的兒子敗陣,非常的惱怒,就說唐軍的軍隊只有這點能力嗎?

于是李俟利便派出5000人的軍隊前去迎戰,而蘇定方見到敵軍的軍隊到來,就讓自己的軍隊散開,而在這個時候,天空中烏雲密布,李俟利的軍隊見此情景,就在心中驚慌,而蘇定方卻在此時下令進攻,唐軍在蘇定的帶領下,迅速的將敵軍打敗,李俟利見到自己的軍隊在唐軍的攻勢下,一個個的敗陣,于是就落荒而逃。

蘇定方見到李俟利落荒而逃之後,就派出人馬前去追擊,最終將李俟利活捉,此戰之後,唐軍的士氣大振,蘇定方也因此有了“破虜將軍”的稱號。

自此之後,蘇定方又在百濟戰役中取得了重大勝利,在這之後,蘇定方又在高句麗和群胡等戰役中取得了重大勝利,蘇定方的軍事才能和輝煌戰績,使得他的後人對于他的評價都非常的高,許多人都將蘇定方稱爲一代名將,還將他列爲七十二位名將之一。

蘇定方在許多戰爭中都取得了非常輝煌的戰績,而在這些戰爭中,蘇定方所展現出來的高明指揮和決策能力,爲後人留下了很多值得學習和借鑒的經驗。

首先蘇定方的隨機應變能力非常的強,他能根據敵軍的情況,隨機應變的進行指揮,因爲在戰爭中,情況是非常複雜的,所以只有在戰場上隨機應變,才能在戰爭中取得勝利。

而在蘇定方的指揮下,唐軍所采取的戰術也是非常靈活的,比如在平叛戰役中,蘇定方就采取了分兵的戰術,讓敵軍分兵,最終利用伏兵將敵軍打敗,而在百濟戰役中,蘇定方則采取了神勇突進的戰術,直接沖敵軍的主營,最終將敵軍打敗。

而在這些戰爭中,蘇定方的指揮能力都是非常的高明的,這也是因爲蘇定方有著超越時代的軍事眼光,所以能夠制定出這些戰術,這也對于當代的軍事戰略制定者有著借鑒意義。

蘇定方還有一個非常出色的軍事思想,就是他能夠做到兵不血刃的戰爭,而這也是古代軍事領導者所追求的,因爲在戰爭中,不僅要打贏,還要盡量的減少傷亡,對于百姓的生産也會有著好處。

而蘇定方正是做到了這一點,他在戰爭中除了將敵軍打敗之外,還盡量的減少傷亡,還會對于敵軍的百姓下手,這樣就能夠做到兵不血刃,而且還能夠最大限度的減少傷亡。

而且在蘇定方的領導下,他不僅能夠打贏,還能夠做到兵不血刃,這就是因爲蘇定方在戰爭中,不僅有著出色的指揮能力,還有著豐富的經驗,還有著隨機應變的能力,這樣就能夠做到兵不血刃。

蘇定方不僅在戰爭中表現出色,還深得民心,這就是因爲蘇定方在戰爭中很關心百姓的生活,所以在他平叛之後,就采取了一系列的措施,恢複百姓的生産。

另外還對于李俟利的百姓歸還被掠奪的財物,這樣就能夠淡化百姓的仇恨,緩解民怨,提升了百姓的生活質量,所以蘇定方在西域的地位也是非常的穩固的,而且還能夠收編西域的諸國,鞏固了唐朝在西域的統治。

蘇定方雖然在晚年才得以施展才能,但他的戰功卓著、名聲顯赫,這也表明人的潛力是無限的,只要有機會和平台,就能展現出非凡的才華。

蘇定方之所以能夠取得如此輝煌的戰績,不僅在于其出色的軍事才能,還在于他對民生的關懷和維護,這種關懷和回饋對于穩定統治和提升國家形象有著重要意義。