文|令狐伯光

五一檔已經過去很久了,國産電影除了《九龍城寨》其它都太糟糕,可能大家沒有注意到,2024年以來香港電影已經有四部電影爆發了,而且是集商業片和文藝片兩個賽道。分別是文藝片《白日之下》和《年少日記》,兩部電影豆瓣評分一部8.0,一部8.4。

這個商業片就是《周處除三害》和《九龍城寨》,一部評分8.0一部7.5,雖然兩部電影票房在國産電影裏面並不是那麽亮眼,但是懂的都懂。

可能有人有問了,前兩部文藝片其實是2023年的電影,只是2024年上映,這個確實是如此。另外《周處除三害》難道不是台灣電影嗎?答案是也是如此,但這電影導演是香港導演,因爲台灣電影壓根不擅長拍警匪動作片。

當然它確實也是台灣電影,但總的來說2024年開年以來港台電影暴殺,內地電影則非常暗淡。不是沒有電影上映,但不是票房差,相反票房很高,但質量和口碑真差了老鼻子遠了,這是電影人的勝利。

文藝片口碑好,商業片質量高?2024年香港電影“開挂了”

其實那兩部香港文藝片沒啥好分析的,因爲內地《乘船而去》也沒什麽人看,文藝片就是影迷圈內口嗨的,賈樟柯還有入圍戛納主競賽的《風流一代》呢,定檔五月的《走走停停》也不錯。

如果只是從《周處》和《九龍》兩部商業片和春節檔到五一檔內地商業片比較。

其實之前五一檔總結文章我也寫了,內地電影和兩部港台電影相比問題大概就是營銷大于口碑,噱頭大于質量,急功近利的商業行爲大于真正電影。雖然因爲上面的因素,它們的票房遠強于後兩部電影,但口碑上面就被抛棄了。

國內的現在電影環境幾乎全是短視頻營銷,但是這些靠著營銷的電影它們的質量真的好嗎?國內絕大部分觀影群體並不是熱愛電影的人,大多數都是把電影作爲消遣的一種方式。電影人拍電影也不是想拍電影,就是賺錢的娛樂商品。

這本質上無可厚非,誰拍電影都想賺錢,但本末倒置了。像春節檔大贏家《熱辣滾燙》的話它作爲商業類型片其實做的挺不錯的,因爲沒有什麽大的邏輯漏洞,劇情設計很多都能自圓其說,不尬不反感,只是還可以做的更好。

《飛馳人生2》也錯誤過度營銷夢想,感覺內核是在講一個人的堅持自己的內心和初心,只是電影帶了賽車的元素。《第二十條》感覺沒說的那麽好看,電影是意義大于實質,張藝謀作爲導演居然放棄了電影語言,完全像是小品電影。

但這已經是很好的了,五一檔四部內地電影營銷到達了一個巅峰。就跟去年《消失的她》一樣,這種營銷大于電影本身而且片子質量差的電影,真不敢想以後還能出什麽方式營銷。表面上它是短視頻的出現,我覺得更准確的應該是推薦算法的的出現。

算法本質上改變的是信息傳播的方式,短視頻包括在內。信息傳播方式改變,導致的宣發邏輯的改變,這對所有行業來說應該都算一種革命,短視頻的宣發,大體也和電影行業一樣被這種變化推著走。

當然推薦算法也是有好有壞,一方面它確實能高效分發信息,降低互聯網門檻,但是同時也限制了上線,困在固有的信息圈裏,這還導致了一個問題。

《周處》《九龍》憑啥大殺四方?都是同行的襯托

以2024年的國産電影來講,不講文藝片只是商業片《周處》《九龍》確實比多數內地商業片強(我覺得從商業電影角度講《飛馳人生2》《搖太陽》沒輸),但網絡評論裏總能看到一些人不懂裝懂,進行裝x,什麽還是香港電影強,內地電影如何如何。

所謂電影到處好在哪裏,就是《九龍》打得爽,文戲不行可以忽略。《周處》隱喻多,結果一個敢談電影內容好不好都沒有。《九龍》雖然觀衆認可,但普遍認爲文藝孱弱,本質上也沒有什麽突破,主要還是觀衆饑渴太久了,今年國産電影著實不得勁。

還有吹《周處》台灣電影吊打內地的,我直接問他們看過幾部台灣電影。

嚴格說來,《周處》這片雖然投資,故事,主角都是台灣的,但因爲導演團隊是香港的還是有濃重香港電影基因,台灣電影節奏都是很慢的,商業電影就擅長青春片,愛情片,這兩年也就拍拍同性片和恐怖片。

因爲他們沒經曆過內地觀衆那樣挑剔,這個又被他們吹成傳世經典了。

總之《周處》《九龍》確實在今年華語商業電影裏亮眼,但其實也沒有多麽超神,主要還是同行的襯托吧,觀衆認爲如今內地電影只有喜劇,主旋律,問題是世界主流商業片也是這個,指望恐怖片和漫改電影天天大殺四方嗎?

前者以前泰國做到過,後者日本倒是主流,但是全世界並不是那麽主流。很多人這邏輯就很奇怪,天天說電影不好看,但真正好的文藝片又不看,他們估計想看的是韓國那種政治敏感題材,還得商業化,最好還得是主旋律,餵到嘴裏的反賊作品,那確實是沒有。

問題是韓國電影講什麽顔色革命對于韓國語境來說就是主旋律,所以沒啥敢拍不敢拍的,像《殺人回憶》硬所有東西都推到舊時代的問題,很主旋律的一種做法,很多真算不上敢拍,韓國電影要是敢贊揚朝鮮那才是敢拍,可惜韓國電影可沒有尊重對手,這種所謂文人教育,那是毫不留情醜化對手。

2024年韓國電影又爆了部大的叫《破墓》,結果是裁縫中國文化加抗日主旋律,它難道就不是主旋律了?

口碑好的票房差,噱頭強的是王者?現在的電影“是真病了”

所以,電影好不好真不是題材的問題,但中國電影市場確實很怪。因爲談到《消失的她》《孤注一擲》《熱辣滾燙》票房高,再和《九龍》《周處》比較,我就又想起了《三大隊》。

這電影也是陳思誠團隊拍的,去年他的《消失的她》大賺特賺,這部只是小賺。

這電影有影評人說的好,就是一個墜落和失去的故事,體制內變爲囚犯那種失落無奈。爲啥現在港台導演電影票房很難過20億以上,除非你去拍主旋律,其它題材電影好像除了愛情片(他們也擅長),警匪片啥的都不行。

因爲他們根本把握不住,雖然甄子丹那部《怒火重案》也講的這個,但是真沒《三大隊》把握微妙情緒好,港台導演拍內地題材很喜歡套路,好不容易有幾個接地氣,還是讓人感覺有種高高在上,就像之前說的《第二十條》受害者和《毒舌律師》受害者比較。

《第二十條》是真受害者,《毒舌律師》給人感覺有種他們內部內鬥的感覺。

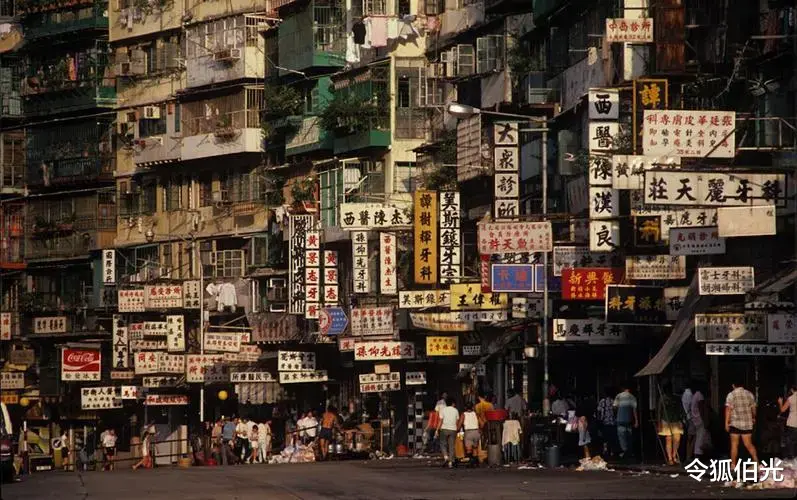

這樣人物拔高窮人代表實在無語,像《九龍城寨》的鄰裏情本身就過分拔高,要用公知的話來說這不就是歌頌苦難嘛,內地觀衆早就渡過了大雜院時代的生活,很難有共鳴,更何況很多港片並不真的塑造這些老百姓的生活,港片中産味過濃也是阻止和內地觀衆共鳴,更何況那種暗戳戳隱喻。

杜的銀河映像,尤其是杜拍的堪稱大陸刻板印象大集合,甚至很愛倒打一耙,對比周星馳經常用民樂,杜琪峰這類人動不動就日本歐美音樂,反倒是周星馳成龍以及《功夫》演員這類底層的有樸素情懷,不過八十年後洪金寶代表的的民俗片功夫片難以爲繼,取而代之是各種都市片。

到了杜琪峰演變成了一種黑色風格,更加後現代,也和內地觀衆審美更加隔閡了。最新一代港台導演,武俠故事和黑幫故事都不會寫了,真的就只會關注這一畝三分地了,如今古裝警匪都不太會寫了,《周處》還有點借雞生蛋的味道,《九龍》是重拾香港漫改動作片,其實也有點一枝獨秀的感覺。

大家港片情懷,還是有很多中華元素濃的港片構成的,失去這些真就比較麻煩,當然台灣也一樣,會做仙劍武俠的,會拍那些的老一代基本都來內地混,新一代映像和遊戲,基本都是他們都市自己的事,要不就是他們自己構建的曆史觀。

台灣本土影視作品其實很難在大陸有啥新高潮了,《周處》這電影本身也是港導拍的。

春節檔過後,五一檔又證明了?中國電影有點“大問題”

我們談到現在中國電影,可能有人說主旋律,流量明星,營銷什麽的。其實都不是主要原因,更不是現實主義題材少,這也是因果倒置了。因爲現實主義題材的電影更加受歡迎了,增加了曝光度和票房,不是以前沒有現實主義,很多優秀的現實主義電影以前上映以後根本沒人看也沒人討論,而且以前觀衆不愛看現實主義。

國內電影市場最重要的因素,它就是00後開始成爲觀影主流了,國內電影市場的下限明顯變高了,短視頻風靡後在小帥小美的努力下,國內觀衆整體觀影水平其實是提高的,所以好的電影更加不容易沒埋沒了。

但是上限依舊沒提高,而且當前社會環境因素導致觀影主力對于現實主義(噱頭),還有玩梗樂子(營銷),各種話題度有更高的興趣,短視頻好像又完全契合這種思潮趨勢。有觀影門檻的好電影不但票房一般,甚至評分都被拉低,同樣剛剛過及格線的電影卻會因爲營銷被吹捧,《消失的她》《孤注一擲》《熱辣滾燙》就是典型。

原點越大,口碑擴散得就越快。另外,絕大部分電影都沒有爆炸好的口碑,7分的電影比5分質量好,但也沒好到會催朋友去看的程度。這種情況下現實主義宣傳和明星噱頭就是最重要的了。

畢竟春節檔《第二十條》《飛馳人生2》《熱辣滾燙》一開始口碑真差不多。

爲啥後者票房一飛沖天能超越前兩部片子,原因大家都是心知肚明的對吧。

最後,其實《周處》《九龍》論質量也就還好,真正原因就是內地電影玩成商品,都不像電影了(雖然整體質量更高些),但著實無趣,而香港電影反而真誠些,借用年初內地電視劇那句話:觀衆是真餓了。