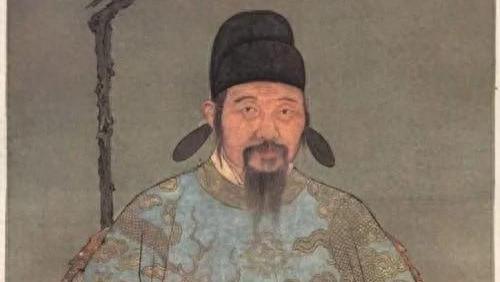

朱元璋,一個身世艱辛的少年,從乞討碗中看盡人情冷暖,終于步入了一片遼闊的政治舞台。

公元 1368 年,朱元璋登基成爲大明王朝的開國皇帝。他經曆了數次軍事鬥爭和政治漩渦,但都憑借著卓越的智慧和果斷的行動化解了危機。但是,最大的挑戰卻來自他自己最信任的太子朱標。

朱標,作爲太子,本應是朱元璋的得力助手和繼承人。可是,命運的捉弄常常超出人的掌控。在朱元璋精心布置的大明棋局中,朱標的地位無可替代,他是未來的棟梁之才,是大明江山的穩固支柱。

時間無情地流逝,命運的輪盤轉動,朱標卻在公元 1392 年病逝了。朱元璋失去了重要的棋子,整個局勢陷入了動蕩不安之中。

爲了維護大明王朝的穩定,朱元璋再次挺身而出,展開了一系列的政治改革和軍事行動。他開啓了“藍玉案”,對武貴功勳集團進行了毀滅性的打擊,力圖將政治局勢重新掌控在自己手中。

同時,朱元璋又需要重新考慮繼承人的問題。公元 1398 年,他將目光投向了年幼的皇孫朱允炆,將他扶持上皇位,以確保大明王朝的繼續傳承。

沒想到,朱元璋的布局最終還是被朱棣給打破了。在靖難之役中,朱棣以意想不到的勝利奪取了龍椅,成爲了新的皇帝。

當時朱元璋爲什麽實行分封制度?

可追溯到明朝建立初期,那時國家社會動蕩,內憂外患叢生。一方面,朱元璋剛剛從辛亥之變中崛起,雖然已經建立了一定的勢力,但對于統治整個國家,尤其是諸多地方勢力的整合,面臨著巨大挑戰。

另一方面,曆史上曾經多次出現的藩王割據現象,也給他提供了不少教訓。

在這種背景下,朱元璋不得不考慮如何穩固自己的統治,確保國家的穩定。因此,他實行了分封制度,將一些重要的地方勢力封爲藩王,以此來削弱他們的獨立性,同時也爲了更好地管理這些地區,以便統一全國。

但是,一些人認爲這是在開曆史倒車,認爲這會導致國家的分裂,給未來的統一帶來隱患。而事實上,這種擔憂也並非沒有根據,曆史上確實有不少因藩王割據而導致國家動蕩的例子。

漢文帝身爲代王,得知自己被選爲皇帝後,心中不免忐忑不安。他深知權力之爭的殘酷,特別是在京城內外,各方勢力交錯的危險局勢下,他感受到了自己的脆弱。

在這關鍵時刻,他依靠身邊的大臣宋昌進行局勢分析。宋昌指出,目前京城內外勢力錯綜複雜,劉姓諸王分封外地,這意味著大臣們不會輕易加害于他。大臣們實際上只是在競爭嫡子中的皇位繼承權,而並非直接威脅他的性命。

因此,大臣們傾向于迎立他爲皇帝,以此獲取功勞和政治地位。這種分析讓漢文帝松了一口氣,同時也明白了應該怎麽應對。

漢文帝並非唯一面臨這種困境的君主。回顧曆史,李淵建立大唐後,封王的嫡子們全都集中在長安,這導致了李世民發動玄武門之變,導致兄弟間的血腥爭鬥和動蕩局勢。爲了避免類似的悲劇重演,漢文帝必須謹慎行事。

朱元璋作爲明朝的開國皇帝,他的治國之道也充滿了智慧。他將諸子分封于外地,避免了兄弟之間的直接角逐。而在朱標去世後,朱元璋不僅沒有讓兒子們集中在京城,而且采取了一系列措施來確保朝綱穩固,如處置以藍玉爲首的功勳武貴,以排除內部矛盾的可能性。

當朱元璋將皇位傳給建文帝後,雖然兒子們心中或許不盡滿意,但他們也清楚,任何挑戰將會受到建文帝的強有力回應。朱元璋的智慧和謹慎,使得明朝在權力傳承上能夠避免許多不必要的內亂和混亂。

而在明朝的宮廷中,朱元璋謹慎地規劃著他的政治局面。他明白,要維護國家的穩定,就必須在自己的子嗣之間建立一套有效的制衡機制。于是,他將諸子分封到各地,但同時施加了嚴格的限制和監督。

對于未來可能出現的內亂,朱元璋早有預案。他給予了自己的兒子們四張底牌,這是一種應對不同情況的策略。

首先是以德懷之,即通過教育和感化來化解不滿。

其次是以禮制之,采取警告措施,削減藩地以示警告。

第三,如果仍無法解決問題,就會廢置其人,剝奪其一切待遇。

最後,如果情況變得極端,就只能徹底消滅對方。

這套方案被朱元璋認爲是最有效的。他相信,只有通過這種方式,才能確保自己的子嗣之間不會出現內讧,國家能夠保持穩定。然而,事情並沒有按照他的預期發展。

朱元璋去世後,他的繼承人朱允炆接過了皇位。但是,朱允炆並沒有按照父親的規劃執行,而是在面對叔叔們的不服時犯了錯。他未能按照正確的順序翻開那四張底牌,導致了後來的混亂局面。

面對挑戰,建文帝並沒有沿襲先輩的以德感懷、以理服人的策略。相反,他采取了更爲強硬的手段。《明史》記載,他下令對于言周王橚不法者加以懲戒,並將數位王族貶黜囚禁。其中,湘王柏甚至選擇自焚,以逃避這場政治風暴。

這種強硬的舉措激怒了朱棣等一衆有識之士。盡管朱棣最初曾選擇裝瘋自保,但建文帝的決策最終促使他們選擇了叛亂。朱棣逃至甯王處,但卻不得不與他合作,以求自保。這一曆史轉折清晰地反映了建文帝的錯誤判斷,以及他的政治策略與人性的沖突。

如果我們回顧曆史,可以發現朱棣曾多次表現出對于皇位的猶豫和不確定。然而,建文帝的過激舉措卻給了他造反的借口。更爲重要的是,這些事件表明,統治者的選擇和決策,對于整個政治局勢有著巨大的影響。

因此,朱棣的叛亂更多地是對于建文帝政策的反應,而非對朱元璋的不滿。建文帝的錯誤決策導致了朝堂的動蕩,最終引發了靖難之役。這段曆史充滿了戲劇性,也啓示了統治者在政治舞台上的角色與責任。

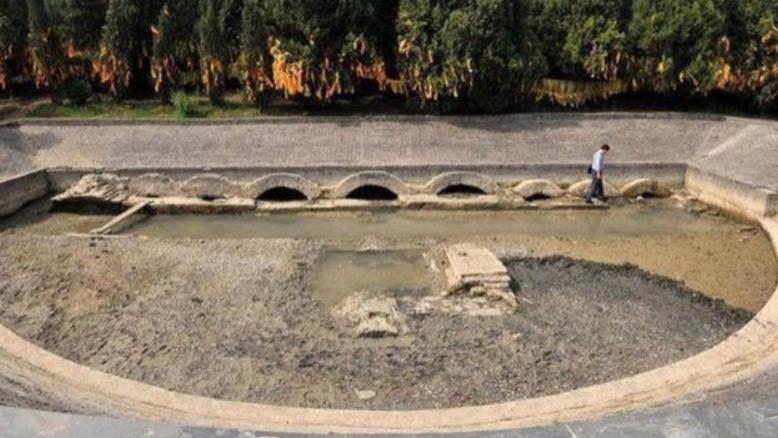

圖片來自網絡,如有侵權,聯系刪除!