爲追求技術上的差異擺脫內卷局面,固態電池的象征意義已經大于實際意義,存活于想象中的固態電池技術,在當下還只是一筆“風險投資”。

文丨智駕網 王欣

編輯|浪浪山上的小豬妖

固態電池一度被稱爲動力電池領域的聖杯,每隔一段時間則會出現一輪産業與資本的狂歡。

今天固態電池已不再是一個化學問題,在還沒作出確切的概念規範之前,甚至可以稱之一個哲學問題。

自3月25日,智己汽車聯席CEO劉濤宣布智己L6搭載的“准900V超快充固態電池”可以實現超過1000公裏的續航裏程之後,新一輪固態電池宣發大戰開啓。

锂電池初創企業太藍、廣汽昊鉑隨後發布了固態電池産品,其中廣汽更是在宣傳海報中標注了“全固態”字樣,並宣稱采用了第三代海綿硅負極和高面容量固態正極技術。

廣汽埃安電池研發負責人李進介紹,該款全固態電池能量密度能達到400Wh/kg以上,較當前量産液態锂離子電池,體積能量密度提升52%以上,質量能量密度提升50%以上,可輕松實現超1000公裏續航。

廣汽集團總經理馮興亞稱,全固態電池技術將于2026年實現量産搭載,率先應用于旗下的昊鉑車型。

這是當下第一家給出明確量産落地時間表的固態電池産品。

看起來,這一長期停留在概念階段裏的固態電池,迎來了突破期?

但智己的固態電池,一經提出就受到了質疑。該款電池的生産商清陶能源表示,該電池是半固態電池。

根據供應商清陶能源總經理李峥描述,該款“固態電池”中依舊需要液體成分潤濕極片、方便電子在極片間運動,只不過該“潤濕劑”的質量占比約爲電池整體的10%,而普通锂離子電池中該數據約爲15%。降低了5%的電解液含量。

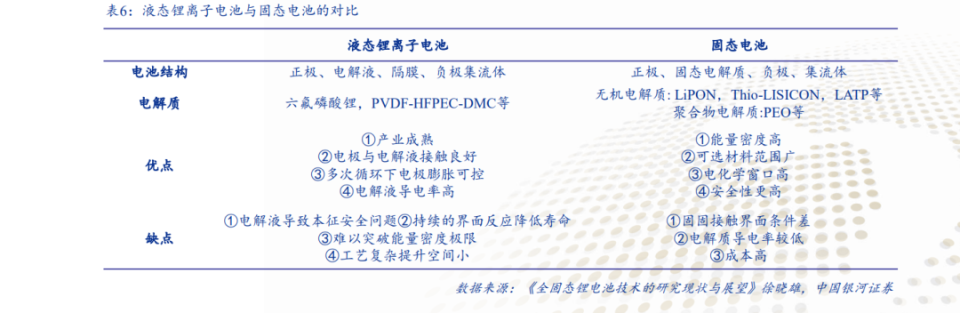

學術界根據電解質的不同,將電池分爲液態電池、半固態電池(電解液含量占比在5%-10%)、准固態電池(電解液含量占比小于5%)、全固態電池(不含電解液),目前行業內所謂的固態電池,確切的定義都是半固態電池。

況且,400Wh/kg的能量密度真值得叫好嗎?

一年前的上海車展,甯德時代發布了凝聚態電池,被甯德時代稱之爲首款用于航空領域的動力電池,其電池單體能量密度達到驚人的500Wh/kg(詳見《甯德時代今天完成對燃油車的致命一擊》),不過所謂凝聚態,依然是液態電池,並非固態。

相比之下,400Wh/kg的指標雖然比當下衆多量産的液態電池密度大,但並沒有突破液態電池的天花板。

對于固態電池是不是即將量産和終端消費者上市,智駕網咨詢甯德時代的工程師,其表示曾毓群不久前從側面指出固態電池目前存在的一些問題即是甯德時代當前對固態電池的真實看法:

“固態電池有3條技術路線,即氧化物路線、硫化物路線、及聚合物路線。目前還有很多基本的科學問題待解決,如大多數固態電解質中的離子擴散速率與液態電解質存在數量級差異、固固界面難以始終保持良好接觸等,在突破這些科技問題後,還會遇到産業化的問題。”

雖然甯德時代在固態電池研發上多年來保持著高投入,但一直沒有發布可能量産的時間表,而目前市面上宣稱已量産固態電池的企業已有孚能科技、贛鋒锂業、衛藍新能源與清陶能源等極少數企業,其中衛藍去年交付的半固態電池僅0.8GWh,所提供的産能相當有限。

從性能指標上看,現在量産裝車的半固態電池,不論蔚來的150KWh電池,還是智己L6的半固態電池,其電芯能量密度都在350Wh/KG左右,比現有最高水平的三元锂電池提升不到20%。

這當然是進步,但距離資本熱炒和産業期待的固態電池尚有不小的距離。

今天動力電池的討論恰如自動駕駛應該是走跨越式路線一步到位至L5,還是漸進式路線從L2發展到L5一樣。

不過就目前而言,真正的固態電池還無法實現。

01.

固態電池爲什麽會火?

不可否認,固態電池有望是下一代電池技術的制勝關鍵,並被各國推動了戰略産業的高度。

與現今普遍使用的锂離子電池和锂離子聚合物電池不同的是,固態電池是一種使用固體電極和固體電解質的電池。

由于科學界認爲锂離子電池已經到達極限,固態電池和石墨烯電池于近年被視爲可以繼承锂離子電池地位的電池。固態锂電池技術采用锂、鈉制成的玻璃化合物爲傳導物質,取代以往锂電池的電解液,大大提升锂電池的能量密度(詳見《固態電池的煙霧與戰爭》)。

尤其是安全問題上。

液態電池的安全性問題一直被大家诟病,在高溫或是劇烈沖擊情況下電解液極易燃燒,大電流下還會出現锂枝晶刺破薄膜導致短路,有時高溫下電解液還會發生副反應或分解。

液態電解質的熱穩定性只能保持到100°C,而氧化物固態電解質可達到800°C,硫化物和鹵化物也可達到400°C。固態氧化穩定性也高于液態,並且由于固態形態,抗沖擊能力遠高于液態。

太藍新能源合夥人馬欣向智駕網表示:“傳統的液態電池,其實從行業來看,應該接近天花板了。”

試想一下,在夏天的高溫天氣,或者當底盤遭到外力磕碰,動力電池的安全性就無法保證。

各家廠商也在電池芯層面做努力。

比如對電池包做一些處理,比如散熱,監測監控,在殼體上加一些手段防止它被外力刺穿。如果想在電池芯層面做出實質性突破,固態電池行業是普遍看好的落地方向。

目前固態電池還沒有實現超過液態電池的能量密度,但理論上講固態電池可以做到很高的能量密度。因爲固態電池不需要像液態電池那樣要把液體包裹起來防止漏電,而是可以像磚頭一樣疊起來串聯,這樣就省了很多的外殼、包裹膜、散熱材料等等,質量能量密度和體積能量密度都可以大大提升,並且單體模組層面同時提升。

固態電池的目標,是取消隔膜和液態電解質,最大的分歧點在于固態電解質的材料路線不同。

材料可分爲四類:氧化物、硫化物、聚合物、鹵化物。這四類電解質各自有不同的物理和化學特性,決定了研發、生産以及産業化的難度和未來市場地位。

而從液態到固態電池中間會經曆半固態電池的階段,這個階段最適用的是氧化物路徑,因爲離子電導率居中,有最好的電化學穩定性、力學穩定性及熱穩定性和成本優勢的原因,可以使半固態電池更快速的替代目前的液態電池,以逐步發揮固態電池的優勢和性價比,這一點是確定的。

02.

固態電池還存在于實驗室裏

全固態電池的生産工藝、成本和質量管控是最大的難題。

不久前,直播測試半固態電池的蔚來曾透露,僅是一塊150kWh的半固態電池價格就已接近30萬元。

實際上,全世界第一塊全固態電池早在上世紀90年代就誕生,但是它的生産成本比液態電池高出非常多。如果要做全固態電池,所有生産設備和工藝環節都和現在的液態電池不一樣,相當于整條産線都需要重新來過。

生産設備替換率大,全固態電池成本明顯高于現有液態電池。固態技術集成難度高、開發難度大,技術能力要求較高。因此目前産業化需要與液態锂離子電池體系與工藝相結合,推出半固態锂電池更適宜當前産業化,逐漸向准固態、全固態锂電池發展。

固態電池的高成本還主要體現在固態電解質和正負極。

固態電解質目前難以輕薄化,用到的部分稀有金屬原材料價格較高,氧化物電解質含锆、硫化物電解質含鍺,疊加爲高能量密度使用的高活性正負極材料尚未成熟,銅锂複合帶價格在1萬元/kg左右。

這讓各家企業直接放緩了固態電池的目標。

早在2018年,大衆就開始布局固態電池,斥資3億美元成爲QuantumScape最大股東。當時雙方簽署的協議是,QuantumScape在2025年爲大衆的電動車提供固態電池,這可以讓電動高爾夫的續航裏程增加一倍以上,達到750公裏。

但QuantumScape的CEO Jagdeep Singh表示,盡管公司之前交付的小批量固態電池通過了裝車驗收,但不代表它已經成功了,因爲量産的品控如何保證是一個難題,畢竟這不是批量生産一張桌子,電池若出現問題將是個大麻煩。

豐田幾乎每隔幾年就放出固態電池取得新進展的消息。不過它也在去年12月稱,因“技術開發受到挑戰”,量産時間將從原本的2027年推遲到2030年後。

日産汽車是首家宣布固態電池量産時間的車企,計劃在2030年前推出搭載固態電池的電動車。但即便已經研發出了固態電池,也要在2025年才開始小批量試産,最快也要到2028年上車。

各家企業都選擇保留少量的液態電解質,理由是,雖然相比全固態電池性能有所遜色,但半固態電池在能量密度和安全性上都較傳統液態電池有較大提升。

與此同時,投資者的熱情也沒有前幾年那麽積極,根據金融數據和軟件分析公司PitchBook的數據,2023年固態電池公司的全球風險投資交易額下降了72%,降至1.46億美元,是近5年來的最低值。

投資公司Ibex Investors合夥人傑夫·彼得斯(Jeff Peters)稱,“投資者對固態電池的興趣已經減弱,他們正在質疑固態電池的風險是否值得。”

真正的固態電池到底還有多遠?

請細品這段話——今年年初,征集企業意見的《锂電池行業規範條件(2024年本)》修訂草稿中新增了對固態電池的産品性能要求:固態單體電池能量密度≥300Wh/kg,電池組能量密度≥260Wh/kg,循環壽命≥1000次且容量保持率≥80%。

這並非對固態電池的定義,而是對其高性能提出要求。

歐陽明高在今年一場論壇上說過:“2030年左右全固態電池産業化突破的可能性極大,中國電池産業需要敲響警鍾。”

他還曾明確表示:“全固態電池是公認的下一代電池的首選方案之一,被列入中國、美國、歐盟、日韓等主要國家的發展戰略,也成爲下一代電池技術競爭的關鍵制高點。”

半固態到底是不是全固態?智駕網就此征詢了多位行業人士,發現大家的觀點都偏理性保守派:

國家863電動車重大專項動力電池測試中心原主任王子冬認爲,固態電池量産的時間在5年內的窗口實現是有難度的。

他表示,2026年前全固態電池量産的可能性非常小,如果能批量做出來能量密度實現400Wh/kg的指標就不算高水平,目前全固態電池還沒有真正做出來,現在就談成本下降35%,不太靠譜。

甯德時代一位研發工程師認爲,固態電池現在要突破的技術難點比較多,這個問題回答起來說來話長,電解質、負極材料、界面、生産工藝方面都亟待解決。目前也有很多學者專家都在研究這個問題,這些問題不可能在短時間裏得到解決。

03.

固態電池,國內車企真需要嗎?

但車企們的拉鋸戰,本質上也加速了固態電池的研發速度。

目前,國內以市場驅動爲主,尚未出台固態電池補貼政策,所以,短期仍大概率聚焦半固態電池技術,同時布局硫化物路線。

回顧中國的固態電池發展脈絡——2020年起,我國首次將固態電池列入行業重點發展對象並提出加快研發和産業化進程,首次實現裝車突破,但能量密度僅在260Wh/kg水平;2023年,提出進一步加強固態電池標准體系研究,同時在這一年實現360Wh/kg的能量密度和裝車發布,成爲産業化元年,2024年預計實現規模放量。

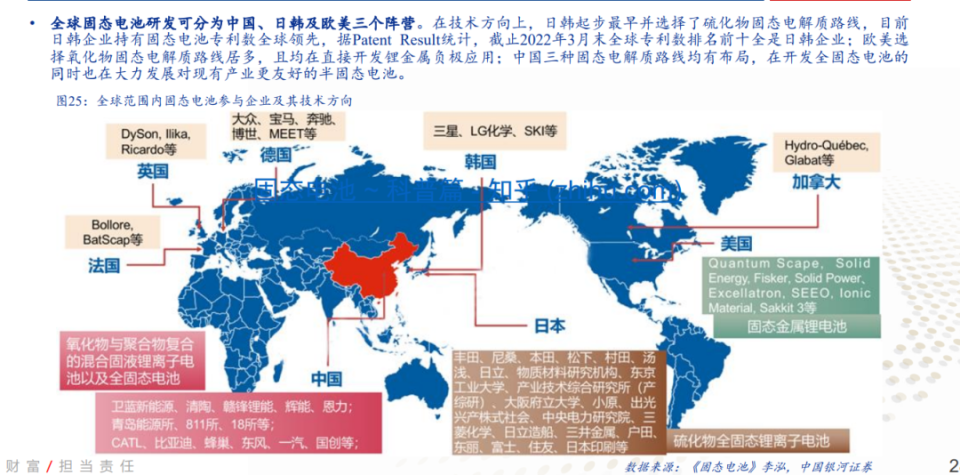

目前,包括衛藍新能源、清陶能源等廠商,也包括傳統锂電子電池企業如甯德時代、贛鋒锂業、比亞迪等,均在硫化物、氧化物和聚合物電解質路線上有布局。

據悉,國內車企正積極合作固態電池新秀,如蔚來合作衛藍新能源,北汽、上汽、廣汽投資清陶能源等。

此外,車企綁定電池廠共同研發成爲布局固態電池技術的一種主流方案,但現在處于領先地位的仍是海外車企。

其中日系車企布局較早,受政策驅動,與電池企業共同研發;歐美車企則通過投資初創企業進行布局。

海外整體布局領先一大原因,是因爲憑借大額補貼能搶先押注全固態電池技術。

比如日本車企和電池廠共同研發的體系支撐,當地政府資金扶持力度超2千億日元(約100億元人民幣),力爭 2030年實現全固態電池商業化,能量密度目標500Wh/kg。

韓國政府提供稅收抵免支持固態電池研發,疊加動力電池巨頭聯合推進,目標于2025-2028年開發出能量密度 400Wh/kg的商用技術,2030年完成裝車。

歐洲國家中德國研發布局投入最大。美國由能源部出資,初創公司主導研發,並與衆多車企達成合作,目標在 2030年達到能量密度500Wh/kg。

強大的性能誘惑之下,即便克服固態電池技術困難重重,但總會有人躬身入局啃硬骨頭。

所以,業內關注固態電池最新進展,還需要將眼光更多瞄向中日韓等國。

目前,電池仍占一輛新能源車成本的大頭部分,約爲30%左右,是車企們控制利潤率時的首要考量因素。

根據全球能源智庫RMI公司日前發布的一份研究報告,電池成本在未來幾年可能會大幅下降。這份報告稱,電池成本到到2030年可能會降至32美元/kWh~54美元/kWh。該公司還表示,頂級電池能量密度將達到600Wh/kg~800Wh/kg。

RMI公司在報告聲稱,由于電池能量密度提高、電池成本下降以及電池需求的指數增長,這一目標將會實現。自從锂離子電池在1991年推出以來,電池産量每增加一倍,電池價格就會下降19%。

RMI公司分析了包括消費電子産品在內的所有電池應用總需求,並觀察了自從1991年以來電池産量每增加一遍,其平均成本下降19%。隨著時間推移,電池成本將不斷下降。

如若固態電池有一天技術與成本達到“Scaling Law”時刻,性能得以大幅提高,那一定不會僅作爲高端車型的“享用品”,而是能搭載到更多中低端車型上做到技術平權。這也是車企們的期待,也是消費者的期待。

只是,各家車企們搭載的都是半固態電池,平均真實續航裏程在600km/h左右。即便如此,但已經有某幾家車企對外宣傳最高續航可達700km/h。

爲追求技術上的差異擺脫內卷局面,固態電池的象征意義已經大于實際意義,存活于想象中的固態電池技術,還只是一筆“風險投資”。