從1938年起,日軍先後集結50萬兵力,在華北地區發動了300余次上千人的大規模掃蕩。在當地,日本鬼子殺戮百姓,搶劫糧食,焚燒房舍,制造了無數起人間慘案,各地被屠殺的平民多達10萬人。

不過奇怪的是,當年山西祁縣的喬家那麽富有,爲何日軍卻沒有掃蕩喬家大院呢?這背後究竟隱藏了什麽秘密呢?今天,我們就來聊聊喬家大院的故事。

喬家人的商業帝國,起于喬家的第三代人喬貴發,興于第五代的喬致庸,在鼎盛時期,喬家的資産超過一千萬兩白銀,相當于一個不平等條約的賠款總額。

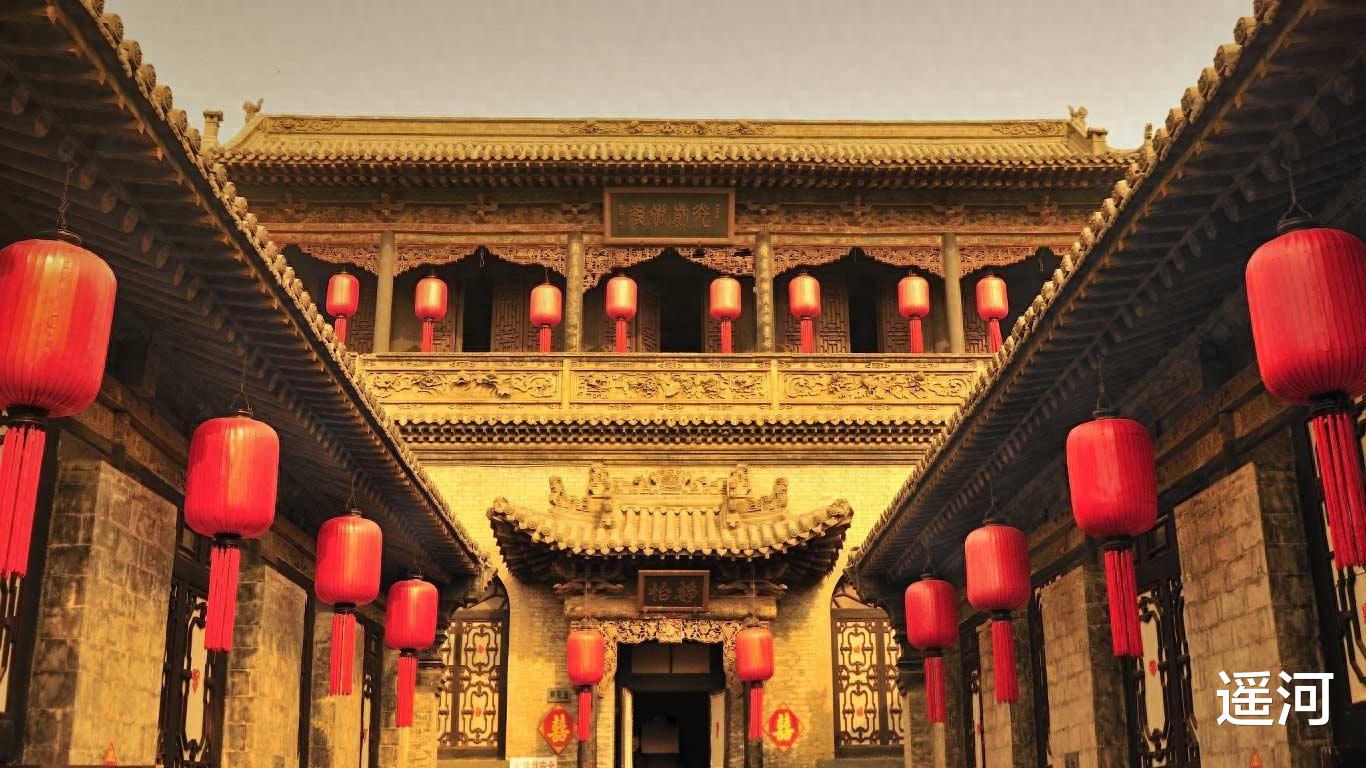

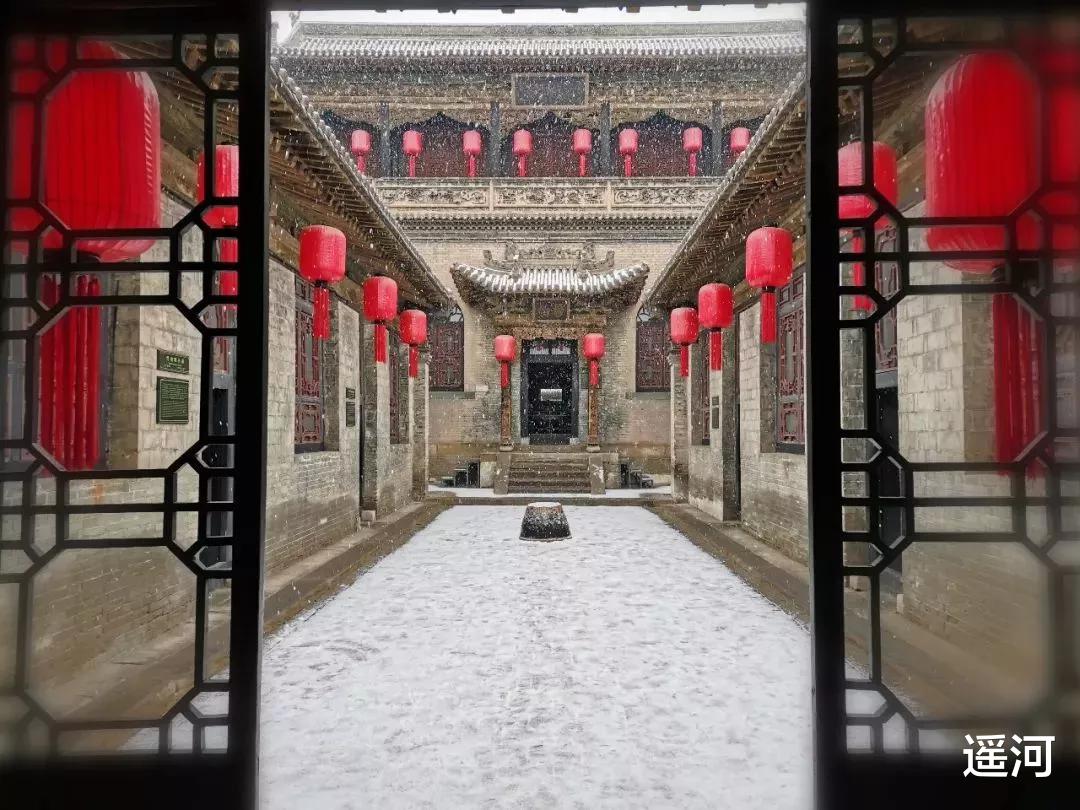

而喬家宅邸的整個建築面積達4175平方米,分爲6個大院,20個小院,313間房屋。當年慈禧西逃時,便在喬家大院住過,並賜予喬家人“福種琅嬛”四字題詞。

此外,喬家大院還是《大紅燈籠高高挂》、《誠忠堂》和《喬家大院》等上百部影視劇的拍攝地。在2002年,喬家大院被評爲國家4A級旅遊景區,12年後,又入選爲5A級旅遊景區。

可以說,不論是在舊社會還是在現在,喬家大院都是風光無兩的。不過很多人可能不知道,喬家基業的創立人喬貴發,他原本只是一個貧困的農民。

1736年(乾隆元年),喬貴發因生活所迫,只身一人背井離鄉,前往了內蒙古的薩拉齊廳,在當地一家當鋪做了夥計。後來,他在店中結交了一個姓秦的山西老鄉,兩人相談甚歡,便結爲了異姓兄弟。

就這樣過了十多年,喬、秦二人也攢下了一點積蓄,于是離開當鋪,轉到包頭賣起了草料,同時還經營起豆腐、燒餅、豆芽和一些雜貨。結果,兩人的生意一度虧本,喬貴發又重回到祁縣種地,而老秦則繼續留在包頭。

1755年(乾隆二十年),這一年,糧食大豐收,糧價下跌,秦某便買進大量黃豆,准備用來做豆腐。

正所謂三分天注定,有的時候,運氣也是成功的一部分。買進大豆後不久,北方忽然遭遇大旱,大豆的價格驟漲,于是老秦便開始以賣大豆爲主。見生意有所起色,老秦又親自到祁縣把喬貴發帶回包頭,同時挂出了“廣盛公”的商號牌子。

在包頭獲得了啓動資金後,喬貴發的商業頭腦就一點點打開了。從那以後,廣盛公生意日漸興榮,雖然兩人在中途又遭遇了一次破産危機,但最後成功化險爲夷,並將“廣盛公”的字號改爲“複盛公”,以表起死複生,永久興盛。這時已經到了嘉慶年間。

此後,複盛公的生意越做越大,經營的項目越來越廣,主要以油、糧、米、面的糧店爲主。

在這如日中天的生意面前,喬家子弟遵守祖訓,勤儉持家,而秦家卻剛好相反,吃喝嫖賭樣樣俱全,生活越發奢靡,結果就是坐吃山空,家業越來越小,最後複盛公就成了喬家一家的生意了。

喬家的鼎盛時期,是在清末的喬致庸這一代。喬致庸是喬貴發的孫子,他的父親是喬貴發的三子喬全美。

在喬致庸小的時候,他的父母相繼離世,少年時期,大哥又因病逝世,剛中秀才的喬致庸只能棄學從商,開始接管這偌大的家業。

在他執掌家業期間,喬家的生意越發旺盛,先是在“複盛公”的基業中派生出一衆子品牌,包括複盛西、複盛全、複盛菜園、複盛油坊、複盛客棧等商號,隨後又開設“恒隆光”茶葉行,和俄國人達成合作,成爲當時俄國最大的茶葉供應商之一,一年的銷售達30多萬擔。

此外,喬致庸還成立了票號“大德通”和“大德恒”,在當年接濟了慈禧太後和光緒帝之後,這兩大票號順勢名揚天下,開始遍布全國各地的商埠、碼頭,喬家的生意就此踏足金融業。

在喬家商業最鼎盛的時候,其商業網絡遍及北京、上海、南京、廣州、太原、哈爾濱等地,全部資産達到了一千萬兩白銀以上,要知道,當年《南京條約》的賠款是一千四百萬兩白銀,一個喬家的資産,就抵得過不平等條約的總額賠款,可見喬家的財力有多雄厚。

當時,以“複盛公”字號命名的鋪子,都是包頭的一等大買賣,因此還出現了“先有複盛公,後有包頭城”的民間諺語,而喬致庸本人也被稱之爲“亮財主”。

19世紀中期,因連年戰爭,清朝的統治走向衰敗,大量白銀流失。在這種社會背景下,喬致庸一改過去不治家宅的組訓,從1862年起購置大量地皮,建造了規模宏偉的宅院,這就是“喬家大院”。

到了光緒後期,地方治安越發不穩,喬家人爲了保護自家的安危,又花了不銀兩,買下附近街巷的使用權。之後,喬家把巷口封住,東面堵住街口,建成側院的大門,西面建成祠堂,北面又擴建了兩個外院,大院的四周則建起了高大的圍牆,這些圍牆高三丈有余,牆上還有掩體的女兒牆和探口,既安全穩固,又不失威嚴氣派。那時的喬家大院,與其說是居民宅邸,倒不如說是一座城堡。

清末民初時,喬家的人口大增,房屋已經不夠住了,于是又花錢買下地皮,往西面擴張。民國四年,喬家又在西南院建設了新的院子,直到這時,喬家大院的格局才基本定形了。

不過讓人感到奇怪的是,喬家大院擁有著200多年的曆史,爲何至今仍保存得如此完整呢?它當年是如何躲過日軍的?關于這其中的原由,我們還得從19世紀末說起。

19世紀末期,義和團運動爆發,他們打著“扶清滅洋”的口號,反抗外國侵略,打擊教會勢力,殺洋人,滅貪官。

1900年初,7個意大利修女從太原的天主教堂出走,一路逃到了祁縣的喬家。在當時,喬家衆人都反對收留這群修女,但年過八十的喬致庸卻決定幫助她們,將她們藏在一處隱秘的小院,這才躲過了劫難。

同年5月,八個國家組成聯軍鎮壓義和團,入侵清朝。就在八國聯軍打入北京之前,慈禧帶著光緒帝等人向西逃亡,隨後便有了慈禧和喬家大院的故事。

事後,意大利政府向喬家表達了感謝,此後的曆任天主教神父都和喬家建立了不錯的關系。除此之外,慈禧太後在喬家大院借住之後,也答應了喬致庸的請求,給喬家大院題了四個字“福種琅嬛”。就這樣,喬家同時獲得了兩塊保護牌。

到了抗日戰爭時期,喬家全家外逃,只剩下一座空院,和一小部分家人在看護。1938年春,日本鬼子掃蕩到了祁縣,而爲了保護家人和喬家大院,喬家家主喬星齋立即前往當地的天主教堂,找意大利的神父孟擇喜求助。

隨後,孟擇喜給了喬家一面意大利旗,讓喬星齋將其挂在門口,隨後又以意大利教會之名,寫下了“安民告示”。鬼子抵達喬家大院後,見到門前意大利盟友的旗幟,便沒有進院中大肆燒殺搶掠。

喬家大院雖然沒有在戰爭中被毀壞,但“複盛公”卻在亂世中衰敗了。

1926年,馮玉祥向西北撤退,軍隊所需的糧饷全都由包頭的商號湊備,在當時,全市損失了兩千多萬元,導致包頭現洋奇缺,物價飛漲,僅喬家的複盛公、複盛西和複盛全就損失了一百五十多萬現洋,以及五萬多石糧食,元氣損耗巨大。

此後的三年,依靠著皮毛生意,各個行業逐漸恢複了過來,市面又趨于繁榮,但複字號卻早已不比當年,往後更是平平無奇。進入到30年代,複盛全因經營不善,虧損巨大,其面鋪、糧店接連關閉,只剩下當鋪和估衣鋪,複盛西也逐步縮業。

日軍入侵後,西北的商路幾乎斷絕,市場蕭條,各行各業都受到了波及,複字號更是受到了毀滅性的打擊。1938年,日本人將複盛公、複盛西以及複盛全的當鋪、估衣鋪歸並,複盛公和複盛西的錢鋪也統統歸並,連帶著資金、貨物等全都交到了僞組織手中。

從這時起,喬家兩百多年的根基開始動搖,元氣大傷,再難以恢複昔日繁盛之景。到1953年春,複盛公、複盛西和複盛全已經徹底結束。

而喬家人從發迹到衰落,一共經曆了7代人。