音樂不能當飯吃!音樂不能當衣穿!音樂不能當錢花!那還要學音樂幹什麽呢?可能正是它的“無用”成就了它的“有用”,看一下諾比爾獎前十排行榜,這些國家無一例外的重視音樂教育!

培養富翁不難,可是培養一個精神上的貴族卻需要幾代人的努力,不難發現,像美德意志,日耳曼,奧匈,還有俄羅斯等等,這些諾貝爾高産的民族,他們都湧現出大量的音樂家。

盡管諾貝爾獎最初並未設立音樂獎項,但音樂與諾貝爾獎得主們的聯系卻不容忽視。許多諾貝爾獎得主都是音樂愛好者,他們通過音樂來尋求靈感,緩解壓力,甚至將音樂元素融入自己的研究中。此外,一些與音樂相關的領域,如聲學、心理學等,也曾獲得過諾貝爾獎的青睐,爲數不多的中國諾貝爾得主,像楊振甯先生,屠呦呦女士,他們都非常的熱愛鋼琴,難道這是巧合嗎?

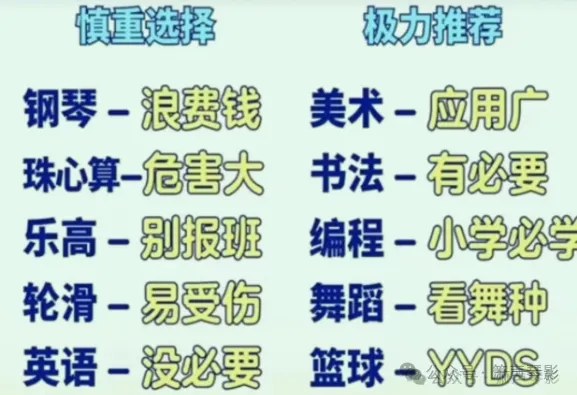

反觀咱們中國,這些無底線的韭菜販子,割韭菜式的音樂教育,即只注重短期效益,什麽“吉他三月通”,”24小時學好鋼琴“等等,忽視長期發展的教育模式,已經成爲制約我國音樂藝術發展的瓶頸。在這種教育模式下,學生們往往被要求機械地模仿和重複,缺乏獨立思考和創新能力。同時,過于功利化的教育目標也導致了許多學生對音樂失去了興趣,無法真正領略音樂的魅力,可憐的中國孩子連興趣愛好還要根據升學加分來選,請問這還叫”興趣愛好“嗎?

以人的大腦做比喻,科學代表左腦,藝術代表右腦,科學嚴謹,藝術抽象,科學需要大膽的設想和嚴謹的探索,正是音樂的流動性給了科學家無限的靈感,愛因斯坦說過“音樂賦予我無限的想象力”!貝多芬說“音樂使人類精神爆出火花,音樂比一切的智慧,一切的哲學有更高的啓示”!海頓說“當我坐在那家破舊的古鋼琴旁邊時,我對最幸福的國王也不羨慕”!

農村地區的才藝教育資源更是匮乏,音樂教育方面的投入更是捉襟見肘。這導致了音樂教室、樂器和音樂教材等基礎設施的嚴重缺乏,無法滿足學生的基本學習需求,再加上農村音樂教師隊伍普遍存在著數量不足、素質不高的問題。許多音樂教師並非音樂專業畢業,而是由其他學科教師兼任,這嚴重影響了音樂教學的質量。甚至在農村有家長看到彈吉他的學生,總是用異眼光看待並教育孩子這是“不學無術”“不學好樣”,還有的家長把吉他認作琵琶,把蕭認成笛子,把鋼琴叫成古筝,那種心情你們能理解嗎?

今天嘔心瀝血寫下此文,是我對咱國內音樂教育的看法,我相信很多人都深有體會,希望能給廣大家長們帶來一些幫助,千萬不要把孩子僅剩的一點興趣愛好扼殺在搖籃裏!麻煩點點贊+關注+轉發+收藏,謝謝。