文|青森

編輯|司徒夜

四個億萬富翁,竟然出自同一個農村家庭,流著同“一身血”。

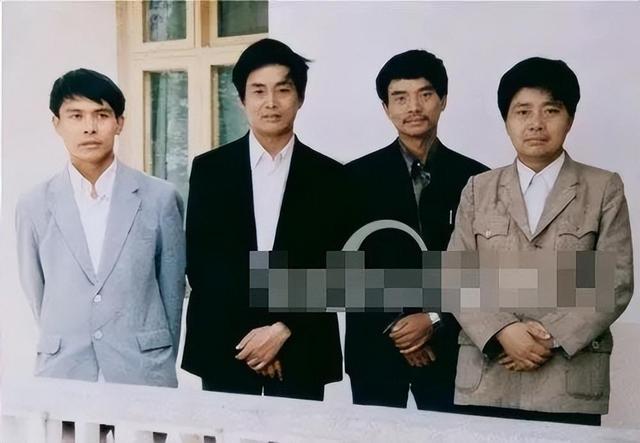

希望集團現在四個“鐵角”:

劉永言、劉永行、劉永美和劉永好四個兄弟。

小時候窮得只能喝稀飯、吃野菜。

在家裏連稀飯都沒得喝的時候還只能送給別人家送兩個去抱養。

這樣一貧如洗,簡直“連賊都不願意光顧”的家庭能出一個億萬富翁那就是祖墳冒青煙了。

沒想到,這一出竟然四個都給當上了!

家徒四壁只能送子

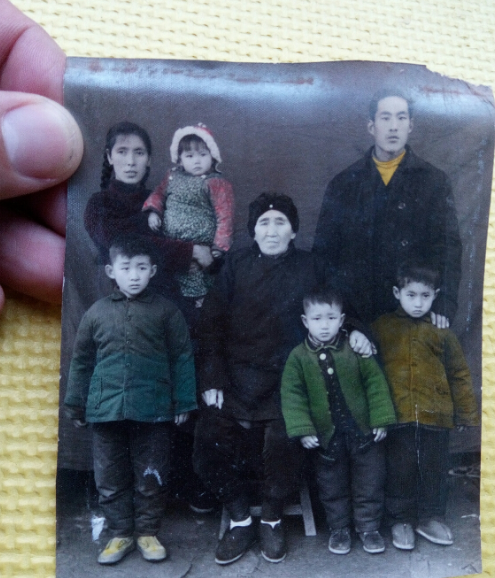

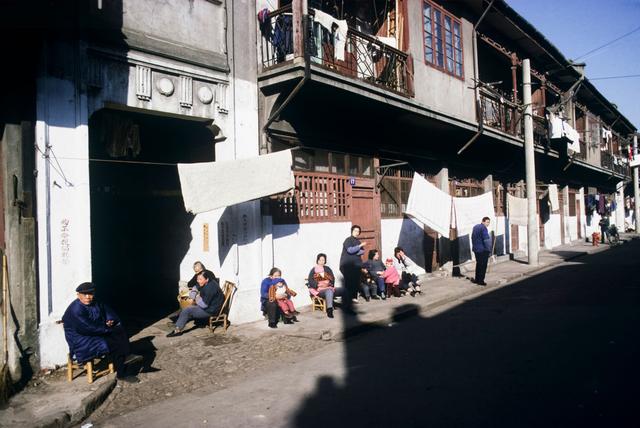

家徒四壁只能送子上世紀四五十年代,新中國的發展進程剛剛起步。

一切發展都相當稚嫩。

物質水平也不高。

在那個“吃不飽飯,衣不暖身”的年代,人們還是相信“多子多福”。

在四川新津縣下的一個小農村,有一對新中國成立前參與過革命的貧窮夫婦迎來了第一個孩子。

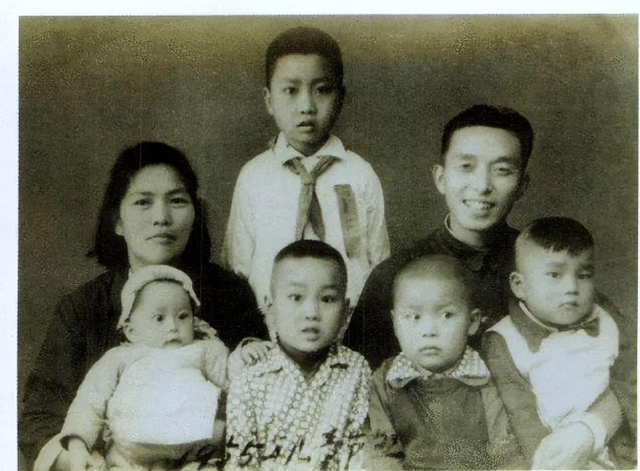

隨後更是連年“結果”,一共生下了五個孩子。

前四個全是男孩,最後一個女孩劉永紅。

一家七口人,全靠劉父當知識分子教書所有的微薄薪資養活。

冬天有時候實在沒什麽東西吃了,甚至還要向別人家借點糧食果腹。

等孩子們都大一些了,胃口和布料的需求也越來越大。

家裏本來脆弱的經濟線終于周轉不下去了。

劉父劉母很心痛地作出了要送出去一個的決定。

彼時還在泥土地裏玩或者幫忙拾柴火挑水的孩子還不知道父母的想法。

各個眼巴巴地看著爹媽。

手心手背都是肉啊,若不是真得走投無路爲人父母怎麽會走到這一步。

思索再三,劉家決定留下小女兒。

其他兒子則是用抓阄決定。

最終,命運把老二劉永行給向前推了一步。

他被送到了一個賣布的商人家裏。

認別人做了父親母親。

那家人比劉家經濟好點,所以衣食上也沒什麽太需要在意的。

如果不出意外,劉永行的成長曆程從此也要和自己的原生家庭劃上分界線了。

沒想到,還是出了意外。

有一次,年幼的劉永行不小心從高腳凳上摔了下來。

一下弄崴了腿。

本來就是圖省事的繼子,也沒什麽感情。

商人怕麻煩不想爲他醫治,更不想養一個可能會成爲瘸子的孩子。

就給他送回了家。

劉永行回家後,養父不疼。

親生父母卻是是含淚抱住他。

只怪自己,讓孩子徒遭這一罪的苦。

從此,盡管家裏經濟負擔再嚴重,也沒有動過送孩子出去的想法。

爭氣的四人

爭氣的四人雖然劉家父母沒有了這想法,但是緣分這種東西真的說不准。

老二是回來了。

老三劉永美在村裏玩的時候,偶爾會和路過的不認識的大人聊幾句沒頭沒尾的“孩子話”。

他活潑頑皮的個性被當時古家村裏一個陳姓工會主席看中了。

經過詳細的協商後,劉永美就被過繼在了陳家名下。

從此也改名“陳育新”。

雖然姓氏都被取代了,但老三卻並沒有和劉家徹底割裂開。

兩家挨得也不遠。

養父同意他和家裏兄弟一起玩,經常回家走動走動。

陳育新也是一個懂事的孩子,沒有怨恨父母也沒有薄情養父。

他們四個,情比金堅。

劉父劉母因爲是知識分子,所以也非常重視孩子教育這一塊兒。

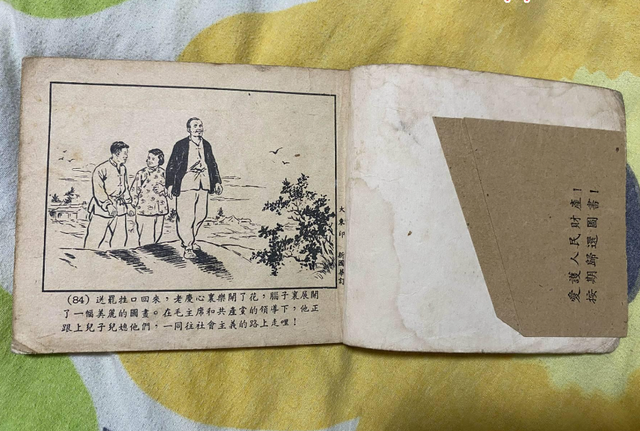

即使家裏再窮,也從來沒有斷過購買書籍。

像是《青年時報》《連環畫報》,這種故事或者人物的小人書都沒有缺過。

因此孩子們也養成了愛看書的好習慣。

看書多了,什麽東西對他好他自然也懂了。

所以四人在學習上也很努力。

劉永言是四人的老大哥,他上學的時候正逢十年浩劫。

高考被取消了。

中途辍學的他之後又輾轉到了附近的電機廠學習電工。

沒事的時候,自己琢磨琢磨技術和原理。

任職期間,通過他的一些小改造,也解決了電機廠遇到的個把難題。

但劉永言根本不滿足于此。

十年浩劫一結束,憑借自己之前累積的電子方面的經驗知識考上了電子科技大學。

老二劉永行因爲小時候的那場“災難”。

腿腳落下了根。

雖不影響正常行走,但是和正常人還是有點差別。

身體上已經注定比別人少了點什麽的他對待功課更是刻苦。

理科方面天賦奇高。

之後又考取了華西大學(四川農業機械學院)。

四子中的老三陳育新(劉永美)在成長方面就要比家裏其他兄弟順利幸福的多了。

他所在的陳姓人家家底比原來的劉家好。

從小的苦頭不能說沒吃過,但最起碼確實比其他兄弟強點。

有了前面兩位大哥做榜樣,老三也是在恢複高考後發憤圖強。

本來因爲時代變革無處可去只能當農民的他,用了8個月的時間自學完了全部高中課程。

還掙了三千多工分,最終去了農學院。

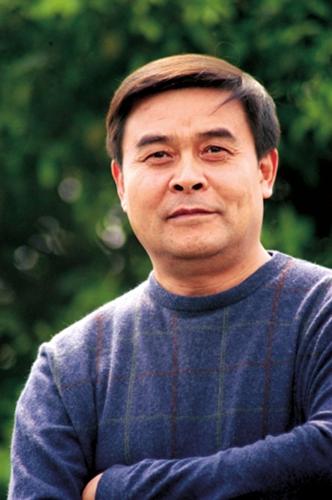

四個人中,最普通最不起眼的四子劉永好卻最務實。

他被當時的德陽機器制造學校(現四川工程職業技術學院)機器制造專業錄取。

盡管前期成就並不如哥哥們高,但是劉永好後期可以說是四人事業中的“中流砥柱”和“堅強後盾”。

在技術支持方面起著極其關鍵的作用。

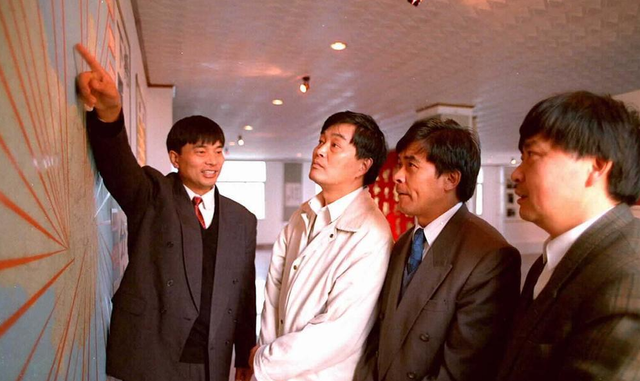

艱辛創業路

艱辛創業路這四個兄弟最後都上了學,不管是在七八十年代還是現在都是很罕見的事情。

老三陳育新畢業後當時還被分配到了家鄉的農業局工作。

吃著國家的飯,非常惹旁人羨慕。

但是他僅僅在工作六個月後,就毅然離開了這個“鐵飯碗”。

回家去當農民。

這可讓當時的人都大爲震驚。

原來,他是打算回去和家裏的弟兄們一起創業。

四人砸鍋賣鐵,能賣的都賣了湊夠了1000多塊錢。

這可惹得人連連嘲諷。

但是四兄弟毫不在意。

不過這裏面最先提出這個主意的可不是陳育新。

而是二哥劉永行。

他從學校出來後奔波了幾年,有了妻子和兒子。

但因爲腿的毛病,其實過得並不太好。

聽別人的意見,開始嘗試擺攤補貼家用。

沒想到只用了7天就賺了300多塊錢。

這才讓他萌生了創業想法。

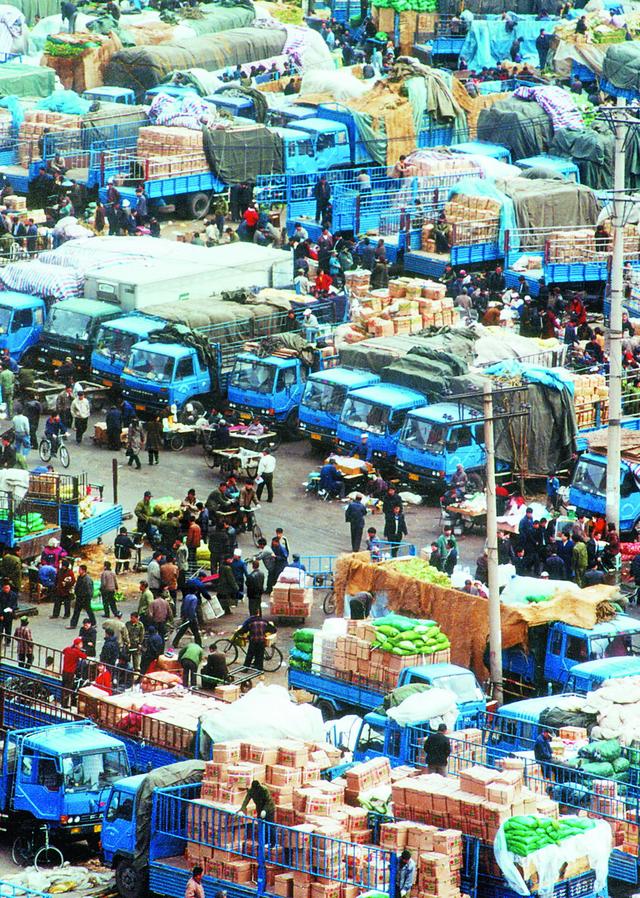

彼時改革開放的大潮席卷全國,四兄弟經過商量後決定做起了養殖肉雞的生意。

從場地的選址、修建,到“選種到成品”,那也是沒少下功夫。

四個人齊心協力,勁兒往一處使。

“育新良種場”那天也是隆重“開幕”。

本來順風順水,但好景不長。

有個外地的大客戶,預訂了10萬只小雞。

但提前只給了2萬只的訂金後卻因事故沒了下文。

當時2萬只小雞在運輸途中被悶死了一半,後又火災燒死了剩下的一半。

一番努力打了水漂。

兄弟四個加班加點繁育出的剩下8萬只雞一下沒了去處。

沒辦法,四個人只能咬著牙每天淩晨起來挑著擔子蹬自行車去往來回20公裏的縣城去擺攤賣。

硬生生地拖到這8萬只雞全都清出去。

同時沒有的,還有每個人身上十多斤的“肉”。

這麽一波折騰下來,四人的創業路不能說血本無歸但也元氣大傷。

後來,市面上又流行起了“鹌鹑熱”。

一個雞蛋只能賣一毛,而一個鹌鹑蛋值兩毛。

他們又重新投入鹌鹑飼養行業。

經過幾次討論後,幾個人又覺得那時鹌鹑品種的産量太低。

于是老三專門找人成立了一個“科研小組”。

培育出了産蛋量80%的優良鹌鹑。

老四則是運用自己機械化的知識研究怎麽節省人力成本。

一時間四兄弟各顯神通。

他們甚至還首次將電子計算機應用于飼料調配和育種選育上。

也成功讓他們在市場上收獲了一波知名度。

後來,養鹌鹑的大潮退卻。

他們又轉而研究飼料。

發現這不管是養雞養鴨,養豬養鹌鹑的養殖戶,對飼料的需求是一定的。

想要自己的貨品長得漂亮長得好,好的營養是缺不了的。

彼時外國的飼料在中國養殖行業大肆盛行。

不著痕迹地掙著中國人民的血汗錢。

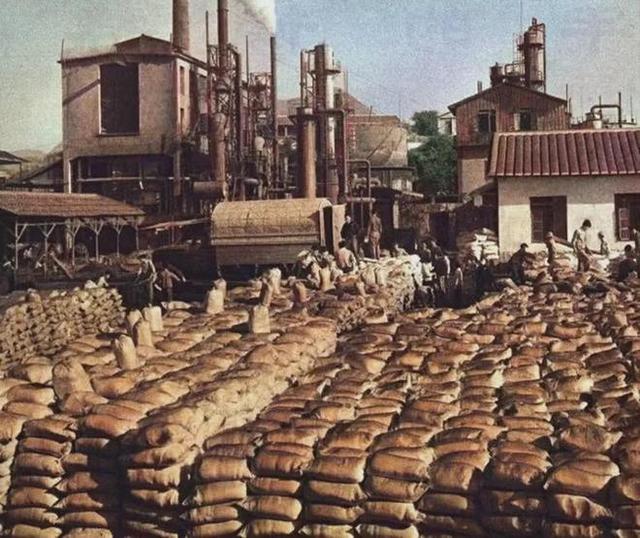

四兄弟又經過一輪研究,建起了一個有100多頭豬的試驗養殖場。

改善了現有的國産飼料配方,提高了效果還降低了成本。

一上市就大受歡迎。

這時候,他們也成立了自己的第一個“希望飼料公司”。

不同于其他企業,他們四個從小長到大親兄弟的關系非常穩固。

在重大事情的決策上有著絕對的一致性。

隨著時間的發展,“希望飼料”也變成了開在各處的“希望公司”。

此後,農業、重工業、銀行業都有他們的身影。

各個身價超過千億,集團位列“世界五百強”。

自己親朋好友和妹妹也早就跟著一起發達。

發展到現在下來,也不禁讓人感歎一句:

這祖墳哪裏是冒青煙了,簡直“著大火”了。

結語

結語這四兄弟的故事真是給人打了一劑“強力雞血”。

提醒了我們“雞湯”裏“努力就成功”的故事在現實裏並非沒有真實案例。

希望集團的“希望”之名也正是對應了他們無論在任何時候都沒有放棄,抱著一線曙光的“希望”。

但這些也終歸還是只能算鳳毛麟角。

固然他們足夠努力,但還得結合當時的時代背景、氣運、努力方向等多方面的元素。

真正達到了“天時、地利、人和”,才能一躍飛升。

這樣的概率比天上掉餡餅的概率還要小。

但不管怎麽說,他們能夠做到這些,也必不可少地需要“知識的力量”。

不管是在何種環境,學知識還是學技能。

他們都攢著一股勁兒認真轉化爲自己的東西。

這也爲他們後來的“成功之路”提供了足夠寬闊的思路以及奠定了足夠的基礎。

部分參考資料:

1.百度百科|劉永言、劉永行、陳育新、劉永好

2.西瓜視頻|生下4個孩子,因太窮送出兩個,誰知四個兒子後來都成億萬富豪2024-04-15