最近,有關AEB功能靠不靠譜的話題突然變得熱鬧了起來。

大家之所以覺得AEB功能不靠譜,是因爲它有時候不靈敏,有時候又太靈敏。最近發生的多起新能源車事故中,網絡輿論都把矛頭直指AEB故障:一台問界M7 Plus在AEB完全沒有介入的情況下,直接撞上道路養護車;前方明明沒有障礙物,理想L9的AEB卻莫名其妙地介入,導致車輛緊急刹車被追尾。

這些事件引起了網友關注,畢竟現在駕駛輔助系統在新能源車型上已經非常普遍,消費者都在關心這種看上去高大上的功能到底靠譜不靠譜。作爲一項主動安全配置,不靠譜的AEB是沒法讓大家接受的,那麽AEB究竟能不能變得靠譜起來呢?車企又是怎麽做的呢?

AEB不是新鮮技術,但能否精准制動存疑

去年,余承東與何小鵬之間曾因爲AEB掀起過一波爭論,讓AEB這一過去只停留在汽車行業內部的專業術語走入大衆視野。AEB 技術早在十多年前就已被嘗試應用在奔馳、沃爾沃等産品中,但少有像今天這樣被公衆熟知。

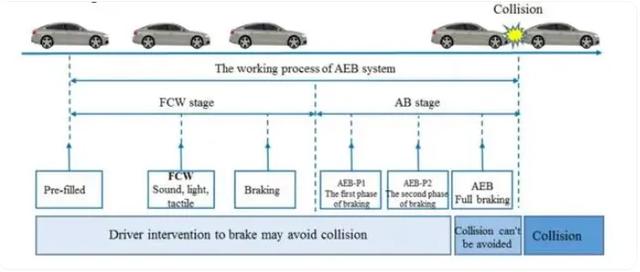

所謂 AEB(自動緊急刹車系統),是一種汽車主動安全技術。AEB 的設計初衷是在緊急情況下主動幫你踩刹車。假如車輛遇到突發危險,AEB會自動觸發汽車的刹車系統;如果司機已經踩下刹車,但要是系統判斷刹車力度不足以防止碰撞,AEB同樣可以幫忙增加制動力。

實際上,各國一直在推進普及AEB,截至目前,美國約90%在售新車都配裝AEB。國內雖然不要求AEB作爲乘用車的強制性配置,但車輛的AEB搭載率正在提升。據乘聯會最新數據顯示,2023年乘用車AEB功能裝車率達51.1%,同比提高3.1%。

但普及歸普及,受限于場景觸發邏輯的限制,有了AEB也並不意味著就能隔絕一切危險。因爲AEB的觸發條件主要是基于距離和時間的極限計算,可能會出現“漏識別”和“誤識別”。可以這樣說,AEB系統的觸發和自動制動不是技術難點,真正的挑戰是何時讓系統被激活。靈敏度太高,影響體驗;靈敏度太低,則可能導致漏報,發生事故。

其中,“幽靈刹車”就是飽受大家诟病的一點——當車輛高速行駛時,系統誤認爲車輛前方有障礙物,隨即做出立即刹停的操作。比如理想L系列就發生多起此類事件,由于車輛將廣告牌上的人物識別爲行人而觸發緊急刹車。此前,特斯拉也經常爆出類似的事故。

不止如此,隨手在網上一搜,有大量關于“車禍時AEB沒有啓動”和“日常開車AEB頻繁觸發不勝其擾”的問題。這些真實案例也說明,不管是誤識別還是漏識別,都有可能會造成碰撞事故,所以在誤識別和漏識別中找到平衡是一件非常考驗廠家技術水平的事情。

鼓吹高階智駕,AEB卻做不好?

時間如果倒回幾年,AEB功能的爭論很難引發這麽廣泛的關注。隨著高階智駕的滲透率快速提升,普通用戶對智能汽車的期待值也越來越高。雖然AEB和高階智駕並不是同一個東西,但對普通用戶而言,AEB的好壞似乎意味著智駕的好壞。

衆所周知,AEB功能的初衷是爲了保護人身安全,可眼下的情況卻事與願違。不僅無法在所有情況下都發揮作用,還創造了更多“新品類”的交通事故。據悉,在有關智能輔助系統的投訴中,AEB一直是是投訴率最高的一個。那些被冠以智能電動車之名的産品,連最基本的AEB都翻車,這真的說不過去。

不難看出,AEB功能失效和誤觸發問題是比較常見,甚至還關乎到用戶的生命安全,亟待車企在技術層面進行解決。一方面要加大硬件技術研發和不斷優化系統算法;另一方面要增加AEB裝車後的測試維度和路試裏程。

不僅如此,車企在宣傳時,也不要一味強調自己的自動駕駛硬件多強大,能否穩定持續地提供高准確率的體驗,才是高階智駕靠得住的關鍵。或者我們可以先從最基礎的AEB入手,讓AEB變得真正好用,才能讓大家信任AEB,甚至在未來信任智能駕駛。

對車企而言,AEB的存在是爲了給駕駛員的操作兜底,所以在實際使用中要准確識別危險,既能提供適時的幫助,也不帶來額外的麻煩。雖說目前AEB還有不完善的地方,但隨著技術創新與數據積累,AEB系統會不斷進步,所以在目前這個階段,我們還是需要時刻將方向盤握在自己手中。