在明朝200年間,有過朱棣的5次北伐、萬曆三大征、土木堡之變、闖軍之難、後金入關等危難時刻。論其中危難程度,土木堡之變和其之後的北京保衛戰,是與明朝覆滅相當的一次。

當時的皇帝,是著名的明英宗,他是朱棣的曾孫,明武宗的曾祖。在現在的網絡上,英宗的外號較多,不過大多是“黑粉”。

諸如“叫門天子”“瓦剌留學生”“明堡宗”,都是近些年出現在網上的英宗外號。

這位天子在位22年,期間因爲“土木之變”被瓦剌扣留1年,回朝後被軟禁7年。不過他最後居然複位,這是古代皇帝裏絕無僅有的一例。

英宗皇帝最大的失敗,就是在土木堡葬送了20萬大軍,讓明朝首都北京成爲孤城,瓦剌大軍距離北京一步之遙,宋朝的“靖康之變”仿佛就在眼前。

關鍵時刻,幸虧兵部尚書于謙組織了北京保衛戰,擊退瓦剌,保住了大明。

後世對北京保衛戰提得不多,但這的確是明朝200多年最危險的時刻之一。

此戰是敗軍之際的無奈一搏,當時京營精銳20萬人裏,7萬人戰死在土木堡,10萬殘軍逃回,辎重、器械、武器被抛棄。

北京缺糧草、武器、戰馬,諸臣商議遷都南京,照抄南宋的劇本。

此時,孫太後主持朝廷,讓英宗弟弟朱祁钰監國,號召天下勤王,而瓦剌大軍則帶著英宗在邊境巡行。

正統十四年十月,瓦剌太師也先率領大軍南下北京。在朝堂上,于謙堅決反對遷都,要背水一戰。明軍出城接戰,力戰5天擊退瓦剌20萬大軍,保住了北京。

正統十四年,距離朱棣追亡逐北,掃蕩北元不過才20多年,明朝居然險些被蒙古“斬首”,實在讓人感慨。

那麽在土木堡之變後,北京城內是什麽情況?北京城保衛戰打得有多激烈?瓦剌爲什麽拿不下北京,而明朝爲什麽能先敗後勝?

明朝宣德年間,蒙古高原上的“瓦剌”部開始崛起,在大汗脫脫不花和太師脫歡的帶領下,瓦剌苦戰多年,攻滅東蒙古,後者即俗稱的“鞑靼”。

鞑靼部原本自稱北元正統,長期被明朝和瓦剌夾擊。直到明朝宣德九年,鞑靼阿岱汗被殺,瓦剌統一蒙古高原。

在瓦剌早期,瓦剌人也曾受到明朝的冊封,但當他們一統高原後,瓦剌野心膨脹,意圖南下,成爲明朝新的敵人。

當時,脫歡在遼西、大同、河套、河西、哈密等地用兵,擴大地盤,大有當年“黃金家族”開疆拓土之勢。

明朝對瓦剌的態度是又恨又忌,因爲瓦剌已經不是明初時松散,孱弱的高原遊牧部落,而是統一的草原帝國。

正統中期,也先擁兵20萬,人馬壯盛,但明朝在軍事壓力下采取“以財帛止幹戈”的傳統方式,允許瓦剌入朝供奉,然後賞賜大量的回饋,換取瓦剌的忠心。

瓦剌送來的都是草原上的土産,沒什麽價值,而明朝賜給的都是真金白銀——绫羅綢緞,茶葉香料,都是草原上稀缺的。

明朝按朝貢團的人頭給回饋,瓦剌貴族們擠破頭去北京朝貢,最後朝貢團年年膨脹,居然增加到幾千人。

因爲朝貢的人太多,明朝每年的賞賜都成了天文數字,幾乎和宋朝對遼金的“歲幣”一樣多,朝內議論紛紛。

最終在正統十四年,朝內議論之下,不再縱容瓦剌,只給了朝貢團少量賞賜。結果瓦剌太師也先大怒,帶兵10萬南下攻明,明朝長城一線處處被破。

也先分兵幾路,對遼東、大同、宣府、河西等地同時進攻。離奇的是,明朝邊軍多路戰敗,丟盔棄甲,他們已然不是洪武、永樂時期的強大軍隊了。

隨著明軍多路戰敗,大同陷落,總督宋瑛戰死沙場,也先長驅直入。

戰爭打成這樣,其實是長期“邊政懈怠”的結果,明軍不複當年之勇,眼下應該以穩爲主,發揮主場優勢,打防守反擊。

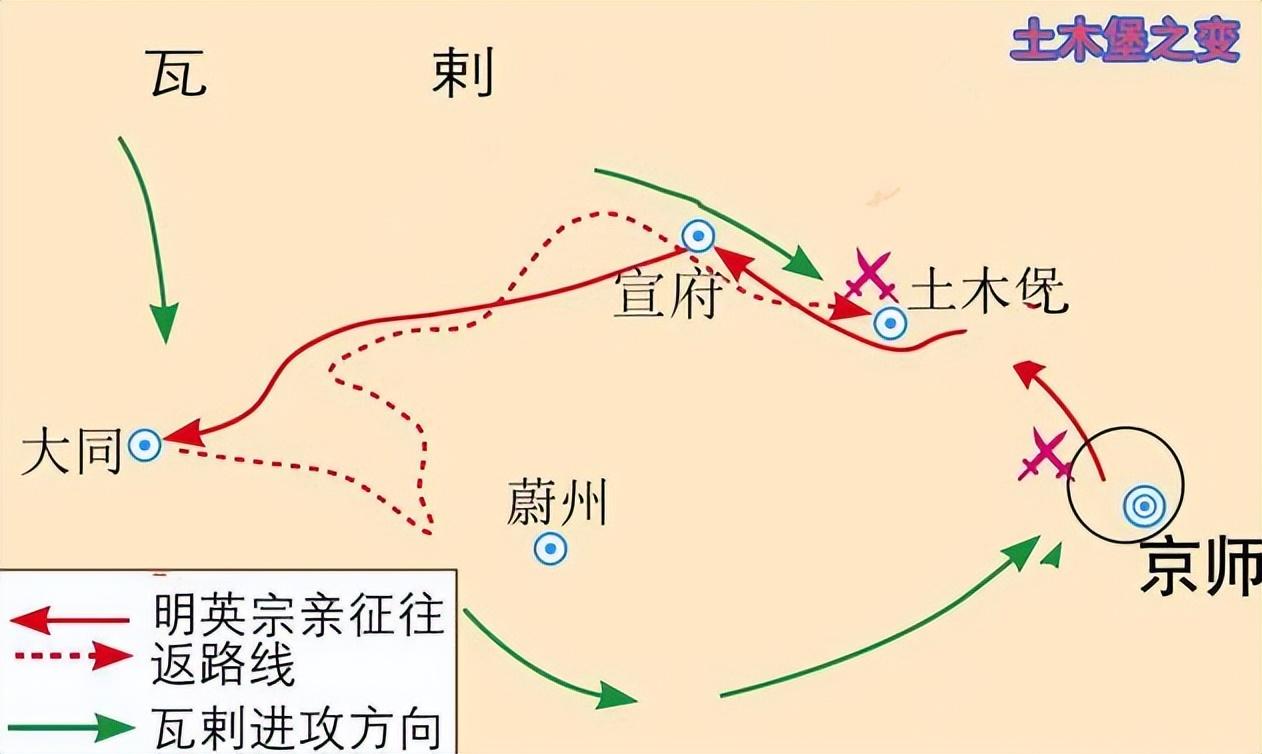

但年僅22歲的明英宗卻胸有大志,在親信太監王振的鼓勵下禦駕親征,他帶北京京營20萬人,勳貴大臣數十人出關,前往大同解圍。

後來的事衆所周知,也先發揮騎兵靈活性,早早逃遁,明英宗大軍找不到敵人,只能班師。

在回程路上,因天降大雨,以及改變路線耽誤了時間,明軍在長城內居庸關外的“懷來”被埋伏。明軍行至懷來旁的土木堡,被也向騎兵包圍,彼時大軍缺水,軍心大亂。

《明史.瓦剌傳》:“次日,至土木。諸臣議入保懷來,振顧辎重遽止,也先遂追及......明日,敵見大軍止不行,僞退,振遽令移營而南。軍方動,也先集騎四面沖之,士卒爭先走,行列大亂。敵跳陣而入,六軍大潰,死傷數十萬。”

也先假意和談,騙明軍移營,明軍爭相取水,自相踐踏。正當時,也先指揮4萬騎兵進攻,明軍大亂,死傷10萬人,丟棄辎重盔甲無數。

此戰,英國公張輔、成國公朱勇以下50多名勳貴、大臣戰死,太監王振也被殺,英宗皇帝朱祁鎮被俘虜。

土木堡的戰敗,其實看起來非常離譜,明軍有人數優勢、武器優勢,還背靠大營,依然被瓦剌騎兵砍瓜切菜般全殲,僅僅一日便崩潰。

明英宗被俘虜後,連也先自己都不敢相信抓到了中原皇帝,上次被關外政權俘虜的中原皇帝,還是宋徽宗、宋欽宗父子。

英宗被俘後,瓦剌人將其奉爲上賓,留著和南方的明朝討價還價。而土木之變的消息傳回北京,英宗生死未蔔,大明朝廷方寸大亂。

當瓦剌送來消息說英宗被俘時,朝內馬上有人建議應該遷都南京,放棄北京。彼時北京作爲首都的時間並不長,雖然明成祖時期就移居北京,但北京一直是“行在”,不是首都。

直到明英宗時期,北京才正式變成都城,這讓很多文官斷了南遷的夢。

實際上,當時朝堂文官以南方人爲多,他們對定都北方頗有怨言。

原來,自古以來,中原王朝的首都,最北也就是長安,除了蒙古人、金人,沒人想把都城放在寒冷幹燥,又強敵環伺的北京。

英宗被俘虜後,南方官員又驚又喜,朝堂上有人說“北京無龍氣”“帝星南移”,認爲是這個地方不對勁,應該遷都南京。畢竟皇帝都沒了,這座城市也就不能叫“京”。

混亂之際,孫太後到台前主持大局,讓朱祁鎮的弟弟——同父異母的郕王朱祁钰監國,提拔兵部左侍郎于謙擔任尚書,統籌北京防務。

于謙是反遷都的帶頭人,他認爲一旦遷都,就是南宋的下場——丟掉中原,一輩子被北朝壓著打,最後窩囊覆滅。正是在于謙的堅持下,“南明”沒有提前誕生。

有現任皇帝在手,也先覺得自己也能“挾天子以令諸侯”,從明朝換取巨大的利益。

彼時明朝內曾籌備一批金銀去贖人,也先不許,他把英宗皇帝當成自己的擋箭牌,讓騎兵帶著這位皇帝去長城邊關叫門。

這段曆史是《明史》明文記載的,英宗在正統十四年八月十七日,由蒙古騎兵護衛,來到宣府外叫門,守軍認出來是皇帝,但不開門。

三天後,英宗又來到大同城外,守將郭登也不開門,最終英宗要了大量財寶後跟也先出塞。

《明史》:“八月,也先擁帝北去,經大同,使袁彬入城索金幣......以金二萬余及宋瑛、朱冕、內臣郭敬家資進帝,以賜也先等。”

也先得到了利益,野心更加膨脹,他已經得到了鞑靼的元朝玉玺,心裏居然想著靠英宗朱祁鎮來進攻北京,恢複元朝的舊都,自己當皇帝。

可是現實給了也先重重一拳,就在正統十四年九月,明朝擁立郕王朱祁钰爲皇帝,改元景泰,“北狩”的朱祁鎮變成了太上皇,等于被明朝抛棄了。

這一舉動客觀來說比較危險,因爲也先發現英宗朱祁鎮失去價值,可能將其殺害。但朝堂上下以大局爲重,國不可一日無主,只能如此。

而也先聽說明朝另立皇帝後,立刻帶著大軍兵分兩路殺向北京。

瓦剌大軍傾巢出動,20萬人兵分兩路,從草原上的“哈拉和林”誓師出征。爲了師出有名,也先帶著朱祁鎮去打仗,號稱是要“問罪”,因爲明朝大臣擅自廢立君主。

瓦剌大軍兵分兩路,分別從大同、宣府入關,主力從大同繞道紫荊關,包抄北京城後,另一支部隊進入居庸關,進攻北京正面。

然而,在土木堡大敗後,北京城內的群臣清點城防,城內只有不到10萬的守城部隊,還有少量逃回來的敗軍,靠他們守城不太可能。

于是,于謙請朱祁钰下令,調集中原和南京的駐防部隊北上,甚至把北方沿海的水軍都調來北京。朱祁钰被推到前台,隨即下令四方調兵勤王,並把北京軍事指揮權給了于謙。

最終,當瓦剌騎兵扣關後,邊疆的急報傳到北京,兵部尚書于謙組織城防,他已經成竹在胸,因爲于謙手上已經有了20多萬軍隊,還有一年的積糧。

同時,朝廷下令河北各地往京城運糧,主要把通州城糧食送往北京,起碼要足夠全城半年消耗。

孫太後讓內廷開皇帝“內帑”犒軍,給武將和京營、勤王軍賞賜,工部開軍械庫整備盔甲、火器,還派出騎兵出關去土木堡尋找丟棄的辎重。

當也先在十月進入長城內時,北京城的22萬大軍已經在城外駐紮。

但在戰前,明軍圍繞“守城”還是“迎戰”吵得不可開交,于謙堅決要求軍隊在城外決戰,不能示弱。

在十月初九,也先大軍攻破紫荊關,明軍准備應戰。于謙把北京城九門分給具體的武將,自己和猛將石亨鎮守德勝門。

于謙下令:大軍列陣城外後,城門關閉,北京城內不許留“帶甲之士”,否則處死。

守城軍也得到命令,若隊長畏縮不前,上司可以將其斬殺;士兵畏縮不前,後隊殺前隊。殺敵者按人頭論賞,最高者能連升三級。

十月十一日,也先先鋒部隊到達北京城外,蒙古人馬上被北京的城防震驚了——明軍營帳、堡壘遍布城郊,旌旗蔽日,炮聲震天,步兵列隊迎戰,喊聲如雷。

也先本以爲明朝現在是驚弓之鳥,北京城可以一鼓而下,沒想到明軍軍容雄壯,這讓他很後悔輕易入關。

也先趕緊轉變口徑,派人去報信,說自己“前來還太上皇”。蒙古使者告訴于謙,朱祁鎮就在也先的大營,希望派人來接。

不過,明朝方面只派了兩個人去看朱祁鎮,也先不滿,覺得應該讓一品大員或者皇族來,但明朝沒反應。

《明史》:“初,也先深入,視京城可旦夕下。及見官軍嚴陣待,意稍沮。叛閹喜甯嗾使邀大臣迎駕,索金帛以萬萬計,複邀謙及王直、胡濙等出議。帝不許,也先氣益沮。”

當日,瓦剌軍試探性襲擊城外的彰義門,被明軍殺敗。也先再請明朝來接朱祁鎮,但城內無回應。

十三日,也先決意攻城,明時的北京城爲方形,只有九門,城東、南多河道、沼澤,北部幹燥平坦,所以明軍當時的主要陣地布置在北部。

也先經過研究,下令騎兵北移,隨後全力進攻德勝門。

于謙早就料到也先要打德勝門,所以讓石亨在門外民房和金、元舊城牆之間埋伏,以火器襲擊蒙古騎兵。

最終,瓦剌騎兵前鋒萬人,被石亨部隊以火器埋伏,傷亡慘重,也先的弟弟孛羅戰死。

見前軍大敗,也先大驚,爲了防止明軍反攻,他把英宗朱祁鎮安排在德勝門外的一間房子裏,派軍隊看守。

隨後,也先下令大軍繞道南下進攻西直門。在這裏,明軍孫镗部力戰瓦剌騎兵,雙方騎兵幾次沖殺,于謙趕緊派兵援助,明軍又擊退瓦剌。

兩次進攻失敗,瓦剌士兵士氣低落,也先心情沮喪。十四日,瓦剌軍再戰彰義門,明軍武將武興戰死,但明軍和民兵共同禦敵,瓦剌再次戰敗。

也先查看戰場,他發現在明軍結陣後,自己的鐵騎並不占優勢。。

其實,瓦剌軍隊以騎兵爲主,在平原野戰中罕逢敵手,幾次全殲明朝邊軍。但說起攻城拔寨,騎兵幾乎毫無戰鬥力。

明軍則靠戰車、壕溝、火器來防守反擊,神機營的火繩槍能射百步而穿甲,還有火箭、大炮助陣。蒙古騎兵沖不進陣地,撤退時反被明軍騎兵掩殺。

至于攻城,對瓦剌人來說更是天方夜譚。最終瓦剌大軍野戰失敗,圍不了北京城牆,連居庸關的援軍也被明軍擋住。

十五日,在保定等地劫掠的瓦剌軍隊來報告,南方的明軍正在北上,且明朝政府堅壁清野,做長期打算,搶劫活動收獲不多。

也先思來想去,放棄北京回到草原才是唯一的選擇,否則紫荊關被占,自己的10萬人可能被困在中原。

但也先覺得走也不能空手,于是他派精銳在北京城下對峙,牽制于謙的部隊,讓自己的親信帶其余部隊劫掠北京周圍。

十五日開始,瓦剌騎兵拔營西撤,一路燒殺搶掠。

也先帶著英宗皇帝緊隨其後,于十七日撤出紫荊關,殘部還是在河北、陝西等地劫掠。

《明史》:“也先詭稱奉上皇還,由大同、陽和抵紫荊關,攻入之,直前犯京師......也先邀大臣出迎上皇,未果。亨等與戰,數敗之。也先夜走,自良鄉至紫荊,大掠而出。”

到十一月,瓦剌軍隊徹底離開中原。

綜合來看,北京保衛戰是標准的“雷聲大雨點小”,無論明軍還是瓦剌軍,都沒有全面沖突,40萬人沒有大規模接觸,雙方的傷亡都在幾千人上下。

不過,因爲也先全師而退,隨時有可能卷土重來,明朝政府不敢有松懈,北京的嚴防死守持續了幾個月。

景泰元年正月,瓦剌進攻甯夏、大同,又被明軍擊敗,也先開始求和,北京城的寒冬至此結束。

正統十四年,北京城頂住了明朝建國以來最大的危機,明軍在景泰帝和于謙的帶領下抵禦了敵人,本來占據主動權的瓦剌,現在落到了一個尴尬的境地。

此時,明英宗朱祁鎮還在瓦剌之中,也先還想用這個“太上皇”做點事,曾打算從西部進攻中原,然後在長安或者其他大城立朱祁鎮爲皇帝,分裂明朝。

可此時,瓦剌騎兵發現自己打不進長城了,仿佛明朝軍隊在正統十四年冬天後突然變強,能和草原騎兵野戰。

其實,不是明軍“突然變強”了,而是明軍本來就不弱,起碼邊軍不是農夫,是職業軍人。

也先覺得明軍弱,是土木堡之戰前後給他的錯覺,此戰明軍一觸即潰,打得十分難看。但這背後原因很複雜,除了英宗瞎指揮外,其實北方精銳也大都不在長城一帶。

正統年間,因爲仁宗、宣宗時期放松邊政留下的禍患,中國北方的蒙古、西南方向的諸夷、雲南外的麓川國、東南的福建都有軍事問題。

後世總是诟病明英宗無能,但明英宗在邊政上其實很努力,東南西北都在用兵。

英宗曾大力進攻西南麓川王國,即今天的緬甸地區,前前後後用兵十幾年,消滅了這個中南地區的崛起政權。

麓川國在明初就存在,曾被雲南沐王府鎮壓,但後來複興,反噬雲南邊境。王振支持明英宗用麓川立功勳,明朝北部邊鎮部隊、西南土司兵前後有百萬人都在雲南作戰。

到了正統九年,東南的福建又爆發了“葉宗留、鄧茂七起義”,也叫“東南礦工起義”,該起義規模很大,在閩浙贛三省活動,明朝鎮壓多年都無法徹底解決。

正統十四年,英宗皇帝派名將陳亨之子,靖難名將陳懋帶京營、甯夏邊軍、河北鞑騎(歸明蒙古騎兵)南下平叛,所以也先在北方縱橫時,明朝精銳,尤其是野戰部隊很多不在崗位。

最終,當京營的20萬大軍被英宗帶出關後,英宗少年意氣,剛愎自用,不聽臣下的勸谏,才導致全軍覆沒,也先撿到了大便宜。

但隨後,南方精銳部隊漸漸北上,明朝也加大對邊軍的犒賞,讓邊軍士氣高昂,也先部隊再要入關南下就不容易了。

景泰以後,朝廷重視軍務,朝堂上認識到“仁宣時期”只管中央安穩,爲省錢省事放棄邊政的行爲是不妥的,“三楊”和宣宗放棄邊關的行爲更是遺禍後世。

從此,明朝重新整頓軍備,清點衛所士兵,修軍械,築長城,文官也不敢再隨便議論。

景泰元年秋天,看到明朝邊境如鐵桶一般,也先也感覺耗下去不是辦法,畢竟草原上的物資還需要從明朝交換,冬天快來了,這樣下去草原上可能鬧饑荒。

于是也先再次提出歸還英宗,兩次派人來北京求和。

明朝派人去談判,英宗皇帝歸國的意思很明確,甚至提出去看守皇陵,不入京城。

當年八月初六,也先送朱祁鎮南下,送行幾十裏。英宗皇帝到達北京後,朝廷准備了簡單的儀式,景泰帝也在皇宮迎接了英宗,隨後將其送往南宮居住。

瓦剌送回英宗皇帝,隨後雙方的朝貢貿易繼續,可見正統十四年到景泰元年的戰爭,並未根本上改變兩邊的關系。

值得一提的是,景泰二年開始,瓦剌大亂,大汗脫脫不花和太師也先內戰,脫脫不花很快兵敗被殺。景泰四年,也先稱帝,自稱大元皇帝,但並未得到明朝承認。

次年,瓦剌再次發生內亂,阿剌知院和也先內戰,也先被殺,瓦剌盛極而衰,至此分裂。

巧合的是,瓦剌內戰時,明朝宮廷內也暗流湧動。

當時,景泰帝朱祁钰郁郁寡歡,因爲他害怕哥哥複位。而朱祁钰膝下無子,後來濫用補藥,身體不好,于景泰六年開始生病。

景泰七年底,朱祁钰病危,八年正月,因爲儲君之位未穩,太監曹吉祥和大將石亨、禦史徐有貞扶持幽禁的朱祁鎮複位,史稱“奪門之變”。

《明史.英宗本紀》:“丙戌,诏赦天下,改景泰八年爲天順元年。論奪門迎複功,封石亨忠國公,張軏太平侯,張輗文安伯,楊善興濟伯,曹吉祥嗣子欽都督同知。丁亥,殺于謙、王文,籍其家。”

朱祁鎮順勢而爲,在正月十六宣布複位,隨後下令處死于謙等擁立景泰帝的核心人物。

景泰八年二月,朱祁钰神秘去世,于謙等人被殺,英宗改元天順,開始了第二階段八年的統治。

然而,英宗複位後殺救國忠臣于謙,這是他在位期間最大的汙點之一。史書記載,英宗本不想殺于謙,但被勸說:“不殺于謙,此舉無名。”英宗這才下定決心。

《明史.于謙傳》:“奏上,英宗尚猶豫曰:"于謙實有功。"有貞進曰:"不殺于謙,此舉爲無名。"帝意遂決。”

所謂“名”,就是英宗複位的由頭——于謙弄權,擅立皇帝,英宗和擁護者是撥亂反正。所以在古代的君臣關系、道德環境下,于謙必死,否則英宗複位就是“無名之舉”。

于謙死後,天下人人喊冤,朝內、內廷,也都知道于謙的功績。

直到英宗去世後,兒子朱見深繼位,才下令恢複了于謙的名譽,赦免于謙充軍的兒子于冕。

明孝宗繼位後,再次追悼于謙,在太子少保的頭銜上加太子少傅、上柱國,修建祠堂祭拜。

後世明朝皇帝都對于謙評價很高,但這也很難挽回此舉對文官系統,和天下人心造成的影響。一直到清朝,“英宗殺于謙”都被視爲反面教材,足見其影響之深。

參考資料:

1.《明史》

2.《明朝時期的北京保衛戰》黃樸民;白立超;熊劍平

3.《一代名臣于謙被害原因及曆史地位評述》王帥

注意,所謂的北京保衛戰,並不是守城!並不是守城,並不是守城,是在北京城郊外組織新兵所謂的北京保衛戰!