4月25日,因爲衆所周知的原因,與大家暫別了4年的北京車展,終于是如期回歸。

各路媒體近期可謂忙到爆炸,而屏幕前各位的社交媒體,相信也被車展的各種「車企大佬直播互動」、新車亮相、車型上市信息沖刷了一遍。

最近幾天恰逢五一假期,不知道北京的各位朋友,有沒有到車展現場走一走,看看這場闊別了四年之久的「中國第一車展」。

講回車展本身,其實回看近年來國內舉辦的大型車展,「自主品牌&新能源」必然會是每一場車展的主旋律。

本次北京車展,伴隨著近期國內市場,新能源乘用車零售滲透率首次突破 50%,這一極具象征意義的利好因素,以及中國品牌展台上越來越多的外國面孔。

我們是能切切實實地感受到,中國汽車品牌在新能源賽道上所取得的階段性領先成果。

然而,就在北京車展開幕前夕,央視新聞卻發布了一條,有關中國品牌新能源汽車出口的調查類新聞欄目,讓我們看到在國內市場高歌猛進的背後,複雜的國際市場鬥爭。

汽車版「中國威脅論」

4月 23日夜間,距離北京車展開幕不到 2天的時間,央視新聞在微博、B站等一衆平台,發布了一條名爲《美國炒作“中國電動汽車威脅論”分幾步?》的調查類新聞視頻。

正在准備北京車展相關報道資料的我,本能地就點開了這條視頻,認真地觀看了起來。

在起初我還認爲,這或許只是單純配合近期輿論宣傳的「組合拳」。

然而當看到視頻內詳實的數據收集,以及具有較強邏輯性和關聯性的信息排列分析後,我發現那股「熟悉而又霸道」的論調又來了。

下面我就當一回「搬運工」,給大家簡要介紹一下,央視新聞這條視頻的主要內容。

今年年初,美國政府以構成「國家潛在安全風險爲由」,宣布將開展對中國智能電動汽車的調查,這不僅引發了中國新能源汽車出口增速的實質性放緩,也讓不少當地消費者對于中國電動汽車的信息安全産生了疑問。

而央視新聞透過「大模型」輿情分析,梳理出了這輪“中國電動智能汽車威脅”,一步一步形成的關鍵時間節點:

1、2023年 7月,關于「中國電動車」與「美國國家安全」相關的負面輿情,數量出現了第一次顯著增長。

而與之相匹配的線下事件是,2023年 7月,四名美國國會議員,給美國商務部部長和交通部部長致信。指出中國企業在美國人口最多的加洲開展自動駕駛測試,其背後的真實目的,是爲了竊取美國的敏感數據。

其中,中國知名自動駕駛技術企業——「小馬智行」被作爲竊取數據的典型,在信中被單獨點名。

然而當央視記者查詢當地車輛登記數據時發現,事實上,早在一年前的 2022年 5月,小馬智行已經「被迫離開」了加州。

雖說信中關于中國企業竊取數據的「控訴」並不成立,但這依然成爲了美國調查中國汽車的起點。

2、2023年 11月,14名國會議員繼續對上面提及的信件進行討論,並將討論的對象由「中國自動駕駛汽車」、「中國聯網汽車」模糊泛化爲「中國智能汽車」。

這一次擴大討論,讓輿論關注度激增,72小時內搜索量達到了 1,700萬次。

3、2024年 1月,美國商務部部長 雷蒙多,在美國智庫大西洋理事會的討論會上表示:電動和自動駕駛汽車會收集駕駛員、車輛位置和車輛周圍環境的大量信息,中國制造的電動汽車對美國構成「重大國家安全風險」。

此次討論的再擴大,討論的目標再次由「中國智能汽車」泛化爲「中國電動汽車」。

至此,原本引發爭議的「中國自動駕駛汽車」逐漸淡出了討論,留下的只有「中國電動汽車」。

拿著放大鏡,不斷審視、批判「中國電動汽車」的信息安全不靠譜,進而對美國國家安全構成威脅。

那究竟有多少中國電動車被出口到美國,在美國普通消費者手中使用呢?

中國汽車工業協會常務副會長 付炳鋒表示:乘用車幾乎爲 0,沒聽說那個企業賣到美國。因爲美國爲了限制我們電動化技術出口,已經調整了政策。”

既然中國電動汽車,在美國乘用車市場幾乎沒有銷量,更不存在任何市場占有率,爲何還要如此大張旗鼓地宣揚「中國電動車威脅論」呢?

央視新聞在片中,列舉出了今年以來美國商務部部長 雷蒙多和總統候選人 特朗普的相關言論,發現他們均有提及「對以比亞迪爲首的中國車企,在墨西哥建廠造車,並可能出口到美國市場」的擔憂和應對措施。

綜上所述,央視新聞在片中得出了最終的結論:

中國車企在墨西哥建廠造車,在美國看來,就意味著有可能讓中國汽車從墨西哥出口到美國市場,從而成爲對當前美國嚴防死守的一種破解。

這讓美國不惜混淆概念,引導公衆對數據安全的擔憂,防止中國電動汽車進入美國市場。

而這樣的手段,不僅僅用于中國電動汽車企業,此前,振華重工、TikTok、華爲等中國企業,以及法國阿爾斯通、日本東芝等等外國企業,都有類似的經曆。

節目在最後呼籲:電動汽車是高度全球化的産業,只有公平競爭才能技術進步;只有開放合作才能互利共贏。

「環保」的歐洲

無獨有偶,其實在亞歐大陸的另一端,歐盟面對中國動力電池與電動汽車的崛起,也有密切的關注與積極的行動。

根據一組數據顯示,中國動力電池在歐洲的裝機占比已經連續 4年上漲,在 2023年中旬,占比已經達到了 34%。

不過,與美國比較「簡單直接」的拒止不同,歐盟的做法,則要「道貌岸然」一些。

在 2023年 6月 14日,歐洲全體議會以 587票贊成,9票反對,20票棄權,投票通過了「歐盟新電池法規」,以下簡稱爲「新電池法」。

「新電池法」涵蓋的範圍相當廣泛,我們生活中可見的幾乎所有電池都被包含在內。

電動汽車裏的「動力電池」自然也名列其中,要受到該法案的監管與影響。

關于這個「新電池法」,主要有三大核心內容:

1、提供電池碳足迹聲明和標簽

要求企業根據相關標准,收集並計算向歐盟出售的電池在每一個生命周期階段的碳排放數據。

(碳足迹:個體、組織、産品或國家在一定時間內直接或間接導致的二氧化碳排放量。碳足迹的計算涵蓋了産品或服務從生産、運輸、最終使用到廢棄處理的整個生命周期的排放。)

2、設定最低回收率及材料回收目標

確定關于廢棄電池最終有多少可以進行回收的百分比。

3、提供「電池護照」

動力電池被明確要求具有電子記錄,只有擁有電池護照的動力電池,才能進入歐洲市場。

「電池護照」大體上可以簡化理解爲:記錄電池全生命周期所有數據的工具。其中主要包括:電池基本信息、價值鏈主體信息、循環信息、耐久性信息。

「電池護照」及相關認定規則,可能成爲後續産品生産、銷售的准入門檻。

而總結起來,歐盟「新電池法」給中國電池制造商和車企,帶來的主要挑戰有以下幾點:

1、中國動力電池制造企業生産,並在歐盟售賣的動力電池,碳足迹要向歐盟彙報,並且要根據歐盟的計算法則計算碳足迹。

但相比歐盟,中國電池産業碳足迹工作是近兩年才起步,數據基礎相對薄弱,對産業鏈中碳排放熱點認知較晚,導致對産業鏈的碳足迹追蹤較爲困難。

畢竟「新電池法」要求追蹤的碳足迹,是電池産品「全生命周期」的碳排放。

也就意味著,歐盟不單止要求提供在動力電池制造商這一塊的數據,還要求提供包括上遊原材料、産品生産、運輸、報廢和回收的所有數據。

而動力電池的産業鏈又是非常龐大且複雜,不僅涉及的上下遊企業數量繁多,並且供應鏈上的各家企業要使碳排放達標,並收集和提供這些數據,在現階段還是具有一定的技術難度。

需要滿足這些需求,一方面需要整條産業鏈進行技術升級改造,另一方面産業鏈也需要時間建立較爲完善的數據收集和管理體系。

這必然會導致經濟成本和時間成本的增加。

2、「新電池法」規定了廢舊電池回收的目標,並要求達到一定的回收率和材料利用率。

同時,「新電池法」中明確,電池回收的責任主體,既可以是電池制造企業,也可以是把電池投放到歐盟的進口商或汽車主機廠。

這就意味著,如果中國電池制造企業或汽車主機廠選擇在歐盟投資建廠,那麽實現碳足迹追蹤和電池護照辦理,必然就會比在國內生産再出口到歐盟更加“容易、便捷”。

但這會導致中國動力電池企業和汽車主機廠,制造成本的持續上升,並最終反饋到整車價格上。這樣一來,想用價格優勢打開歐盟市場的難度,也會出現明顯的增加。

所以在網絡上,不少人會將「新電池法」視爲歐盟的「綠色貿易壁壘」。

其目的是爲了保護歐盟自身的汽車工業,減少由于中國新能源汽車當前階段性領先,所造成的沖擊。

中國品牌的「大後方」

在我們自己的輿論場,在論述雙邊或多邊關系時,總會出現“相互尊重、合作共贏”這樣的表述。

我想,大概是因爲在我們的骨子裏一直堅信:成爲夥伴朋友,總比成爲敵人好;彼此成就,總比惡性競爭強。

可縱使我們的初心始終充滿善意、願景始終堅信美好,但外部大環境的變化,卻並不會單純以我們單方面的意志爲轉移。因爲這是物質世界本身所固有的變化與規律。

所以這就決定了,我們既要充滿樂觀與善意,來期待事物會往好的方向發展;又要做好另一手准備,「修煉好內功」以備迎接最壞的變化。

而回歸到我們目前暫處領先地位的新能源汽車本身,尤其是純電動汽車,面對逆全球化陰影下的各種貿易壁壘,我們的「內功」又是什麽呢?

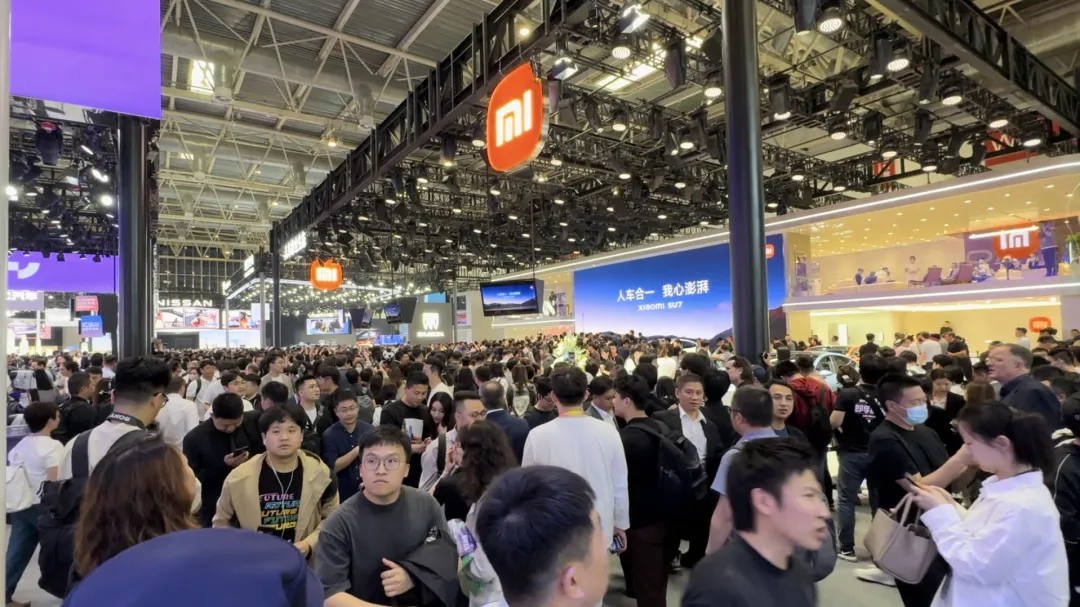

透過這次,時隔四年再回歸度的「北京車展」作爲一個觀察窗口,其實我們不難發現,在産品端,當下的中國新能源汽車的平台架構、動力電池性能、駕控表現、智能座艙水平、智能駕駛能力、充電補能效率、補能網絡布局……

這些對産品體驗具有關鍵影響的方面,均具備了跻身世界第一梯隊的能力,甚至是擁有著絕對領先的優勢。

並且,從此前乘用車市場新能源零售滲透率突破 50%,這個具有重要裏程碑意義的數據可以看出,新能源汽車 ,特別是中國品牌的新能源汽車,正在被越來越多國內消費者所認同與接受。

2023年,國內市場新能源汽車銷量達到 829.2萬輛,占全球銷量的 56.6%。預計 2024年的國內年銷量將突破千萬大關。

有了國內市場這個「千萬級別」的巨大基本盤,中國新能源汽車「走出去」,尤其是走到相當複雜多變歐美市場,其自身的抗沖擊能力、博弈能力必然會更強。

這就有點像是一場競技遊戲,當對手發現用連續蠻橫的進攻,依然打不動你的「血槽」時,或許他們就會願意回到桌前,用更理性的方式來解決分歧與爭議。

結合最近一個熱門論述:“新時代,也要有大後方的概念。”

那我認爲,當下國內千萬級的新能源市場,正正就是中國新能源汽車走出去競爭時,最堅實、可靠的「大後方」。