《歌手2024》節目的啓動,在華語音樂界激起了廣泛討論的波瀾。通過直播的形式,歌手們的現場演繹實力一展無遺,同時也映射出與國際歌手間的差異,引發了對本土與海外藝人表現對比的熱議。節目排名中,外國歌手占據前兩名,而如那英這樣的樂壇資深歌手僅居第三,汪蘇泷、楊丞琳、海來阿木及二手玫瑰等則成爲了網絡輿論的焦點,遭受衆多批評。

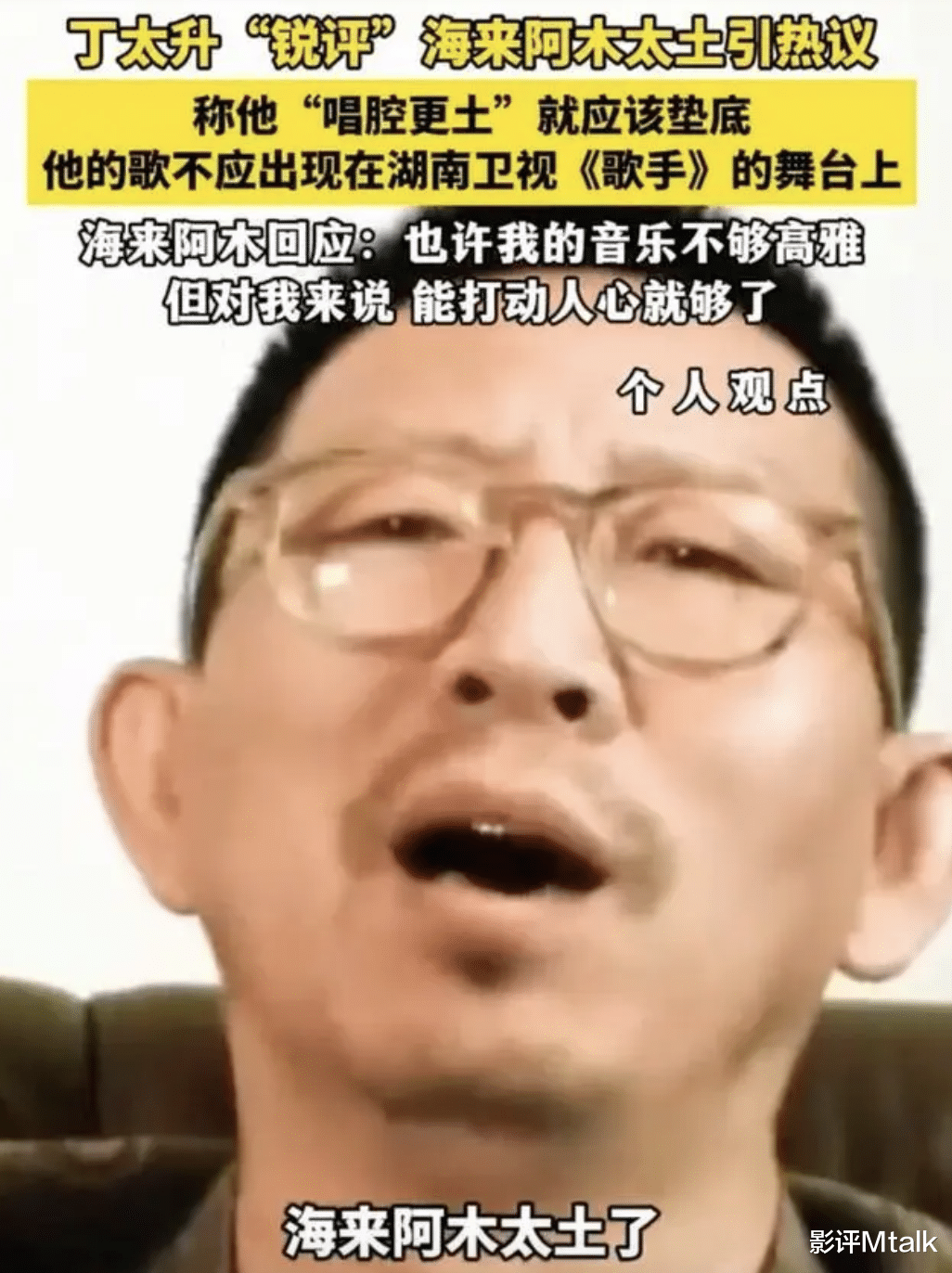

網絡空間裏,觀衆的點評犀利且直白,同時也在一些實力派歌手的評論區發出了合作的邀請。其中,二手玫瑰與海來阿木承受了最多的負面評價,音樂評論人丁太升更是公開視頻,言辭激烈地批評海來阿木的風格“過于鄉土”,甚至將其與張傑相比,評價更低。

對此,海來阿木坦誠回應,承認自己的音樂或許不夠高端,但也正因這份質樸贏得了衆多粉絲的心。盡管他作爲網絡出身的歌手,缺乏傳統意義上的明星光環,但其觀衆基礎不容小觑,其參與的時段收視率即爲證明。值得注意的是,撇開風格爭議,海來阿木的現場演唱實則穩健,高音處理得當,展現了一定的專業水平,未現緊張失態,與某些經驗豐富的歌手如楊丞琳在壓力下的表現形成對比。

更有甚者,節目中那些勇于挑戰自我,走上“大舞台”直面直播考驗的歌手,其勇氣本身就值得尊敬。他們深知自己的音樂定位與受衆,選擇參與正是爲了突破自我,而非不知所措。比如汪蘇泷,主動調整行程請求參與,反遭婉拒,最後才作爲替補登場,這背後的故事鮮爲人知。

真正的音樂不應該局限于競技和比較,而是包容與尊重。正如《歌手》節目所傳達的:“勝利僅是歌手旅程的一部分,迎接挑戰才是音樂的真谛。”華語音樂的繁榮需要多樣性的融合,而非單一標准的比拼。丁太升的批評,無意間傷害了不僅是海來阿木,還有支持和喜愛他音樂的廣大聽衆。鄉土、草根不應成爲貶義詞,它們是音樂多元性的重要組成部分。

回想刀郎在華語樂壇的崛起與遭遇,他的音樂曾廣受歡迎,卻同樣受到業內部分人士的質疑與排斥。如今,刀郎的作品再次獲得認可,揭示了音樂評價中的偏見與短視。支持海來阿木,並非否定那英等天後的成就,而是強調音樂領域應允許多樣化並存。

音樂綜藝的競爭環節往往難以體現真正的藝術審美,而公衆的反應也時常自相矛盾。黃霄雲、張傑等歌手從被批評爲“技術流”到如今受到推崇,說明了音樂環境的不穩定性。音樂的未來在于接納不同風格,而非無休止的內部爭鬥。張學友曾被邀請參與同類節目,其拒絕的理由恰好反映了對評審標准的質疑。

華語音樂圈對參與競技歌手的苛責,可能正是本土音樂在某些方面落後于國際水平的原因之一。無論海來阿木、汪蘇泷還是楊丞琳,他們作爲創作型歌手,更多聚焦于作品的原創性而非單純的演唱技巧,他們的成功證明了市場對于創新與個性的渴望。然而,在《歌手2024》的舞台上,他們卻遭遇了不公正的貶低與比較,仿佛創作價值被完全忽視。

若節目轉而重視創作導向,是否意味著黃霄雲、韓紅等技巧型歌手又將面臨“缺乏情感”的指責?一個健康的音樂生態系統,應當爲技巧型、情感流、草根以及創作型歌手提供平等的舞台與尊重,鼓勵風格間的交流與融合,如同歐美音樂界的黴黴等巨星,憑借綜合的音樂素養和流派融合,推動了流行音樂的全球化傳播。

綜上所述,《歌手2024》的熱議不僅是一場關于音樂實力的辯論,更是對華語音樂包容性與多元發展道路的深刻反思。音樂之美,在于其無限可能,而非狹隘的競爭框架。期待未來的音樂舞台,能夠真正實現雅俗共賞,各流派並駕齊驅,共同書寫華語音樂的新篇章。

用土來評價音樂,過于不專業,不聽歌都能評,國內的土,外國的洋,樂評人真好當。