想你

🐟

有時候和武漢土著進行一些跨文化交流,會有意想不到的收獲。比如說來武漢這麽久了,我知道了武昌魚、喜頭魚,但“剝皮魚”還是頭一次聽說,我和我的小夥伴們都非常驚訝。“這不是很家常的菜嗎?我從小吃到大。”武昌的朋朋告訴我,這魚沒有刺,老人小孩都愛吃,和帶魚一樣高國民度。不好意思,帶魚我從小吃,你剝皮魚最多也就算個湖北省省菜吧?

硚口伢寬子也惦記這一口,“以前我屋裏三天兩頭吃”,不過,不記得從什麽時候起,剝皮魚淡出了餐桌。好奇心驅使我去探求有關剝皮魚的一切,原來它真是武漢人曾經的日常,如今卻藏身于犄角旮旯;本以爲它跌落了神壇,沒想到是高攀不起;花名無數的它還擁有平行宇宙,被做成刺身、下到火鍋裏……

之前我在楊妹生燙店裏點單,被老板胡子哥按頭安利了一道「燒剝皮魚」,“來我這必點的招牌菜,武漢別處幾乎吃不到。”喔?這麽稀奇?見我一臉懵,胡子哥不由分說地去廚房燒魚,差不多一刻鍾魚上桌了,魚頭處是個斜口的空缺,有些詭異。濃油赤醬裹著五條巴掌大小的魚身,白芝麻鋪滿整盤,幹辣椒段點綴在紅油裏。

武昌的朋朋愛剝皮魚,很多武漢伢也是如此,從小到大嘴被慣壞,只認准餐桌上老特做的那一大盤糖醋剝皮魚。“所以,你上一次吃剝皮魚是什麽時候?”我問朋朋。“大概……兩年前?”他也記不太清楚了,他覺得外頭的剝皮魚都不如家裏好吃,但自從奶奶生病沒再下廚,剝皮魚無聲無息地從餐桌消失,如果不是我提起,他也就忘了。

一些更年長的武漢人,主動選擇忘記剝皮魚。“最早才幾毛錢一斤,現在倒變成貴價海鮮了。”有拐子不服氣地在網上吐槽。那是上世紀七八十年代,作爲內陸最常見的海魚品種之一,剝皮魚算不上什麽好料,有的武漢人甚至把它當成飼料,買回家餵貓子、餵鴿子。80後阿諾透露,小時候家裏人覺得肉貴,就經常買剝皮魚、帶魚、鳝魚、小龍蝦……好家夥,原來武漢人那麽早就實現了海鮮自由?現如今,在武漢的館子裏點燒剝皮魚,一份沒有七八十元下不來。就算自己去菜場裏買,碰上五十一斤也算你走了好運。“寶豐路菜場,我看了,七十五一斤。”有嫂子一時興起想嘗嘗從前的味道,被價格直接勸退。

還不止,據說過年期間直接破百呢。你嚇我。有的姐妹實在忍不住:“十幾年沒吃了。”把她媽說得眼淚都要出來了,狠心買了三條回來。過完瘾她又後悔:“以後別買了,都是冷凍的,還不如吃鲈魚。”嫌剝皮魚貴,換就是了,“鳝魚蝦球哪個不比它香”,道理人都懂,但是貓不懂,朋友姑姑家的貓,吃的第一口寶寶輔食就是剝皮魚,到現在四歲多了,除了剝皮魚其他魚一概不吃,姑姑也只能負重前行。1990年代中期,剝皮魚的産量還不少,不過每況愈下,如今漁民近海捕撈的收獲越來越低,就連從前沒人吃的皮皮蝦、花蓋蟹都開始變得搶手了,剝皮魚更是少見,自然身價飙升。

「老四大排檔」與楊妹生燙一路之隔,同樣以燒剝皮魚爲招牌,老四告訴我,這道菜他從三十歲做到六十二歲,1993年時定價三十塊錢一盤,足足七條小魚,後來隔幾年要漲一次價,五十、六十、七十五……老四打開廚房的冰櫃給我看,裏面凍著一大袋剝皮魚,“這一袋八百多塊錢。”魚由一直合作的本地市場供應。武漢人常吃的剝皮魚有大、中、小三種個頭,老四只要體型最小的魚,每條十三塊錢,“大魚最便宜,但是不容易入味,口感不好。”

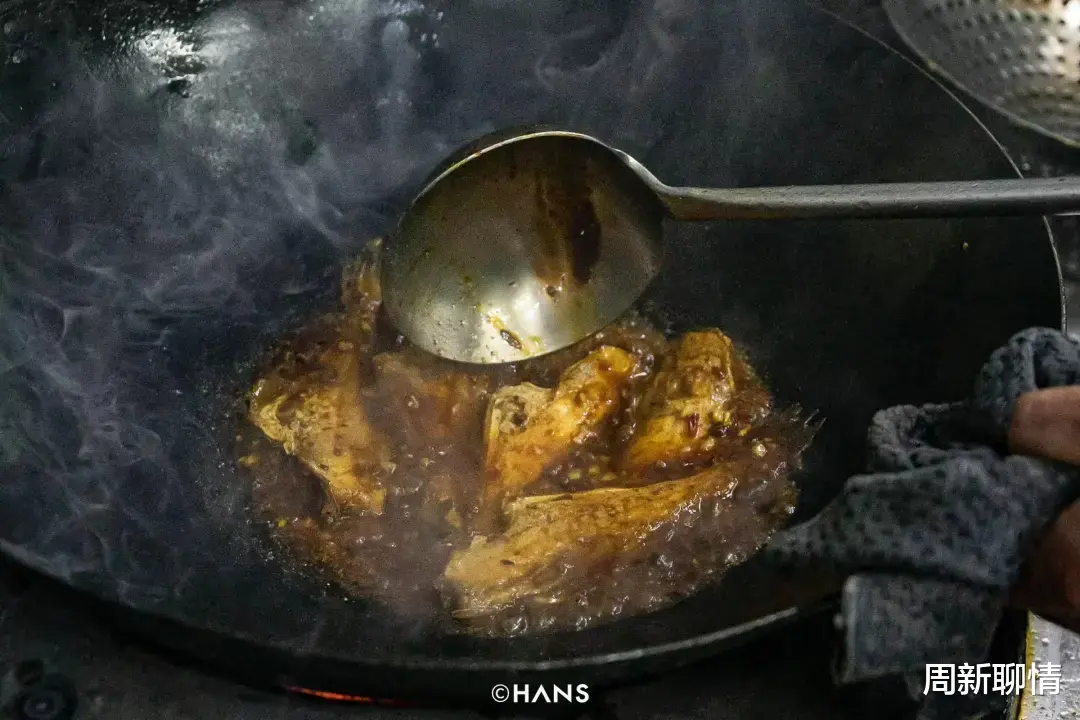

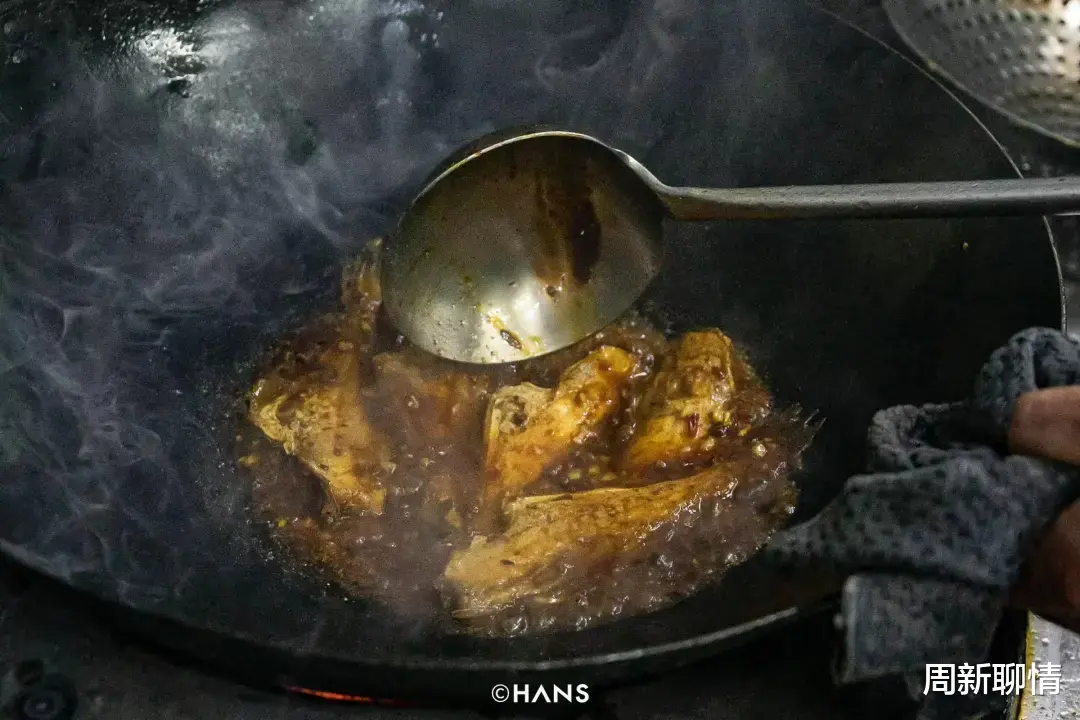

在老四看來,剝皮魚明明還很受歡迎,他每天能賣100-300條小魚。看來即使漲價,也不會阻止一部分武漢人吃剝皮魚的熱情。夏天臨近,老四的大排檔生意更加紅火,他會提前煎好一批剝皮魚備在竈爐旁邊,等客人下單,就可以就直接下鍋。“燒剝皮魚火候很關鍵,一般人在家做不出這個味道。”老四控火的段位確實高,剝皮魚下鍋後先加水,大火焖一會兒換小火繼續焖,十幾分鍾後再開大火,加入糖醋佐料,用辣椒壓壓腥味。到了收尾階段老四開始炫技,換鍋猛炒,火苗躥得老高,鍋裏也會冒出一團火。

同行的攝影師小路見如此熱火朝天,急得直嘟哝“糊了糊了”,不過老四穩得很,剝皮魚裝盤後色香味俱全,醬汁滲入魚肉的肌理中。襄陽人小路也是第一次吃燒剝皮魚,其實她在武漢的館子看到過這菜,但從沒想過吃,理由是“名字不好聽”,這回她一口氣炫了兩條。朋朋對老四的評價卻一般,他執著于奶奶做的味道,雖然武漢家常做法都是紅燒、糖醋,但朋朋覺得“就是哪裏不一樣”。

等吃到「二食堂」的糖醋剝皮魚時,朋朋覺得這味兒對了,二食堂是藏在街道口一棟居民樓裏的蒼蠅館子,不是資深老饕還真找不到。二食堂十一點半開,我們趕在中午十一點到,怕搶不到每天限量供應的剝皮魚。去的時候兩位嫂子在屋裏備菜,點完單後就喊我們去樓下等:“旁邊有個陵園先逛逛。”你還別說,這店真有個性。老板更有個性,一位滿臉寫著生人勿近的武漢老杆,拒絕回答關于剝皮魚的一切問題,也不讓圍觀燒菜。聽說是有人議論他的剝皮魚賣得貴,他聽了不樂意。

他家的剝皮魚是我目前吃到體型最大的,仔細數似乎有整兩條,切成塊堆在盤裏,份量十足。魚肉非常飽滿,也不像傳說中那樣不好入味,反而每一塊都鎖住了湯汁,肉質比小魚鮮嫩,大口吃非常過瘾。魚肉上淋著糖醋醬汁,佐以蔥花、蒜末、小米辣,看著平平無奇,卻是朋朋心心念念的家常味道。我分析了一下,也許是魚肉現煎,魚塊大,以及更甜口等因素,對應了武漢人習慣的家常味道,不少食客都表示“像吃到了我老特/姆媽做的菜”。

朋朋吃了二十多年剝皮魚,不識廬山真面目,我放出剝皮魚的全身照,他花容失色,“一鵝,這麽醜?”原來剝皮魚是妥妥的“蝦系男友”,據說潮汕小孩的噩夢從看見一條活著的剝皮魚開始,本來開開心心和爸媽下館子吃海鮮,在水族箱前尋找海洋館的體驗,冷不防看見一條長著馬臉的怪魚……所以剝皮魚學名馬面魚,第一個吃它的人得多有勇氣。

武漢人見到的剝皮魚都是去頭、去皮、去肝的“三無”産品,剝皮魚對水溫和環境要求極高,上岸之後很快會狗帶,所以在發配內陸前要趕緊加工好。頭那麽嚇人又不能吃,必須砍掉,節約運輸成本;沒有魚鱗,僅一張磨砂質感的魚皮包裹全身,食用前要剝除;至于魚肝那就很寶貴了,實打實的脂肪肝,有“海中鵝肝”之稱,一般都拿去做刺身了,所以你們吃不到。

這是剝皮魚正主

朋友桃子前幾天甚至買到了山寨剝皮魚,“在家樓下菜場買的,五條十五塊錢。”咱就是說,剝皮魚已經稀缺金貴到這種程度了?連高仿都有了?桃子買的高仿叫“茶魚”,也是去頭腌制過的,不仔細看還真會混淆,不過尾巴暴露了一切——茶魚的尾巴是白色分叉的,而剝皮魚的尾巴是黑色或藍色,不分叉。

想吃剝皮魚了,就整點茶魚平替,蠻好。“反正外觀差不多,吃起來也沒啥區別”,桃子說。不知道是不是在逞強。“你怎麽突然想起吃這個了?”我問他。他發了張照片過來,和他哥倆人圍著一桌菜坐著,邊上還有瓶啤酒,“就是想到我媽了,以前她總給我們做。”看來忘不掉的不是剝皮魚,而是關于家的回憶。

///

對剝皮魚一頓功課後,我發現它不僅有“孿生兄弟”,還有一整個平行宇宙呢,在廣東它叫“迪仔魚”,在重慶它叫“耗兒魚”,在江浙滬閩一帶稱“橡皮魚”,在北方被叫做“面包魚”。看到耗兒魚才想起來,原來我吃過耗兒魚火鍋,只不過它換了個馬甲就不認得了。我對剝皮魚沒有什麽老武漢情結,比起燒剝皮魚,更愛烤剝皮魚。積玉橋萬達soho樓下,有家「舒氏燒烤」,人送外號“武漢電烤top3”,小剝皮魚烤得極嫩,打破了我對它又幹又柴的初印象。

提前解凍腌制好的剝皮魚送入電烤爐,中途翻個面再接著烤,出爐後刷上秘制醬料和辣椒粉,用筷子輕碰魚肉就能脫骨,咬的時候感覺有濃郁的汁水在嘴裏飙,辣中帶著回甜。我覺得比烤小黃魚好吃多了。其實剝皮魚並不難找,武漢的大排檔、燒烤攤裏還是有剝皮魚的蹤迹。前兩天小路去小店吃涼面,坐下點單時突然發現菜單上有烤剝皮魚,二十五一小條,她毫不猶豫點了兩條。

之前買不到菜才吃,二毛一斤。現在難以想象。