作者|沈天香

編輯|李國政

出品|幫甯工作室(gbngzs)

2024年4月2日,一位在北京市某機關工作的朋友在微信聊天群裏發了一張照片,說:“單位新進了幾輛公務用車,聽說是北汽的,但沒見過是什麽車。”

照片裏一共有5輛車,除了一輛是平日裏不多見的BJ30,另外4輛應該分別是ARCFOX(極狐)阿爾法T和阿爾法S——SUV和轎車各兩輛。

他說:“聽說過這個品牌,但是沒有關注過,平時見的也少。”

自2020年10月24日在京西首鋼園上市首款車型阿爾法T開始,到現在已3年半,極狐的市場認知度似乎還不是太高。從銷量上看,極狐品牌2023年全年銷量僅3萬輛,顯然尚未在市場上完全站穩。

極狐品牌的發展情況,折射出北汽新能源在現階段的艱難。

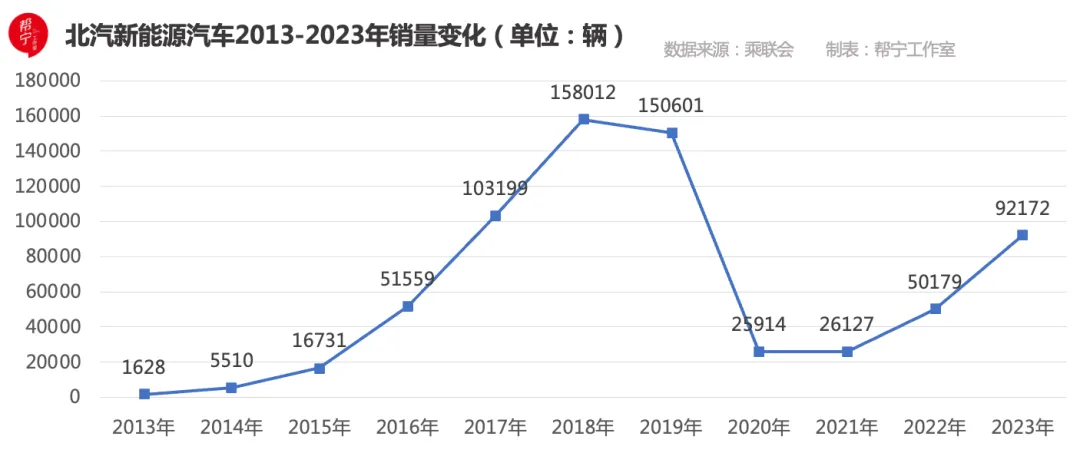

然而,當人們談論新汽車十年時,絕對不應該繞過北汽新能源。2013-2019年,這家車企曾連續7年保持國內純電動汽車銷冠,其中,2017年銷量甚至超過特斯拉。

北汽新能源是國內首家股份制且首家登錄A股的新能源汽車公司。盡管現在被比亞迪等中國新能源汽車品牌遠遠甩在後面,但北汽新能源爲後來的新造車企業,以及傳統車企的新能源事業發展,帶來了諸多示範和啓迪。這家車企的曆史價值,是不應被忘卻的紀念。

兩次重大體制變革

2014年3月21日,北京新能源汽車股份有限公司(簡稱北汽新能源)在北京經濟技術開發區挂牌成立,第十五屆中央政治局常委、國務院原副總理李岚清等出席挂牌儀式。

“你們是在真幹,而且幹出了成績。”李岚清曾盛贊。

這是北汽新能源的一次重大改革——其新能源業務從北汽股份剝離出來,從有限公司轉變爲股份公司,由此成爲國內首家股份制新能源汽車公司。

時間回到2009年。當年,北汽集團響應國家多部委聯合啓動的“十城千輛”試點示範項目,全資成立了北汽新能源。它最初生産的産品,主要TO B,尤其是抓住了以北京爲主的城市出租車更換電動車的市場機會。彼時,北京爲了支持北汽新能源,專門在大興采育經濟開發區建設了新能源汽車産業園區,那裏開始陸續集聚一批整車、零部件和物流企業。如今小米汽車落戶北京經濟技術開發區,與此地龐大的産業鏈集群密不可分。

資料顯示,北汽新能源公司注冊資本20億元人民幣,由北汽集團聯合北京工業發展投資管理有限公司、北京國有資本經營管理中心和北京電子控股有限責任公司等共同出資組建,北汽集團以60%的股權控股。

那時,北汽已有近3000輛電動産品在出租、政府公務、租賃、私人用車等領域應用,2013年銷售1628輛電動車,位居全國首位。當年6月,北汽E150電動車開始面向私人銷售。

“好風憑借力,送我上青雲。”從2014年開始,北汽新能源駛入發展快車道。

“好風”之一是政策。當時,國家決定從2014年擴大城市範圍,繼續實施購車補助,補助的對象從過去以公共交通爲主擴展到了私人用戶。那年,北京開始對購買純電動車的個人采取單獨搖號的鼓勵措施。這爲北汽新能源打開私人市場創造了良好條件。

EV150是北汽第一款自主純電轎車,綜合續航裏程爲150公裏,指導價22.08萬元~23.08萬元,當時補貼9.5萬元,市場成交價格爲12.58萬~13.58萬元。

2014年6月,北汽新能源啓動“衛·藍先鋒”行動計劃,面向北京市民征召500名環保先鋒車主,分享北汽新能源提供的總價爲2550萬元的環保購車基金。7月13日,北汽新能源在北京采育工廠,向“衛藍先鋒行動”首批200名純電動車主交付北汽EV150。這是中國新能源汽車行業最早的優秀營銷案例之一。

“好風”之二,即更多銷量其實還是來自B端市場,那時北京市要求出租車更新,讓北汽新能源幾年內都不需爲訂單發愁。

2015年,北汽新能源開拓了分時租賃市場,與綠狗租車、寶駕租車合作,打開了新能源汽車租賃市場。後來幾年,全國也掀起新能源汽車租賃風潮。

針對出租車運營需求,北汽新能源還探索換電模式,是國內最早推廣換電模式的車企。

從有限公司轉變爲股份公司,歸根結底,北汽新能源是爲上市做准備。

這並不容易。受限于政策對于公司盈利能力的要求,北汽新能源只能籌劃由S*ST前鋒收購北京新能源相關資産來借殼上市,這項計劃一直到2018年才完成。

2018年9月27日上午,北汽藍谷重組更名暨上市儀式在上交所舉行,S*ST前鋒更名爲北汽藍谷。這意味著北汽新能源與前鋒的重大資産重組事項全部完成,北汽新能源登陸A股市場,成爲“中國新能源汽車第一股”。

期間,北汽新能源充當“混改先鋒”的角色。2016年,北汽新能源成爲北京市第一家啓動混合所有制改革的國企,共吸引22家非國有資本進入,持股達到37.5%。至此,北汽新能源完成了30.72億的A輪融資,渤海活塞、國軒高科等上市公司成爲股東,股東增至26家,由國有股份制公司轉變爲混合所有制公司。

新能源汽車在最初是政策催生的産物,嚴重依賴補貼生存,資産有限,難免束手束腳,但汽車行業具有規模經濟效益型特征,資金投入巨大。如能上市,無論是對車企的資金支持、組織運作、品牌效應等,都有很大幫助。

北汽新能源的創新,對後來的車企起到了示範作用,蔚小理(蔚來、小鵬、理想)等新造車勢力就是通過上市融資才獲得發展。同時,東風公司、廣汽集團、上汽集團、奇瑞汽車等也都獨立出新能源汽車品牌,而且謀求在適當時機上市。

在A股上市之後,北汽新能源規劃了兩個品牌,其一爲新BEIJING品牌,其二即爲高端品牌極狐。

新BEIJING品牌,由北汽集團整合旗下北汽新能源和北京汽車的産品與技術資源而全力打造,于2019年10月15日發布。當天,還首發新品牌旗下首款純電動車EU7,續航爲451公裏~550公裏,補貼後售價15.99萬~17.59萬元。

高端品牌極狐則于2019年3月5日在日內瓦車展全球首發,首款産品阿爾法T于2020年10月24日在北京上市,續航最高達653公裏,售價爲24.19萬~31.99萬元。

極狐阿爾法T還是首款采用華爲HI模式打造的新能源車,然而市場表現不好。現在,華爲和極狐舍棄了HI模式,采用更深入的鴻蒙智行模式合作,首款新車享界S9于2024年4月25日開幕的北京車展上亮相。

尤記得,在阿爾法T發布前的一場試駕會上,極狐方面表示初期目標是做到“純電第三”,僅次于蔚來和小鵬,但這個目標一直落空。並且,那時極狐方面對“純電前三”的預測也不准確,跟錯了對象。

苦果埋在高速增長期

盡管在體制機制和開放合作上的步子邁得很大,但北汽新能源在高速增長的過程中,留下了很多隱患,後來者很快超越了它。

根據公告資料,北汽藍谷預計2023年度歸母淨利潤虧損52億元至57億元,上年同期歸母淨利潤虧損約54.65億元。數據顯示,2020-2023年,其淨利潤累計虧損超過200多億元。

對此,北汽藍谷表示,在技術研發、品牌渠道建設等核心能力上持續投入,對公司短期業績産生一定影響;公司産品銷量仍處于提升期,規模效應暫未顯現,導致産品成本階段性偏高。

前文中說到,2013-2019年,北汽連續7年保持國內純電動汽車銷冠。轉折點在2020年,北汽新能源那年從年銷15.1萬輛,驟然滑落至約2.6萬輛。這是一個巨大的落差。那一年,比亞迪的新能源汽車銷量爲17.9萬輛。

業界普遍認爲,北汽新能源下滑嚴重,主要原因是過度依賴B端市場。以2019年爲例,其銷量占比中,約70%爲B端大客戶,剩余30%爲私人。據上險數據,2019年北汽新能源對公上險量高于54%的行業水平。

工信部原部長苗圩曾評論:“北汽新能源最早一批嘗到了TO B的甜頭,遺憾的是,在向TO C服務轉換過程中掉了隊。”

還有一種說法是,此前北汽新能源有部分銷量來自變相的庫存,這對後續銷售造成了不好的影響,處理起來很棘手。

同時,也正因那段高速發展時期,過度關注銷量增長、沉溺在B端市場的甜頭中,北汽新能源忽視了提高産品品質和品牌影響力。

品質是個大問題,其最早一批産品——EV150給市場留下了體驗較差的印象,比如電池嚴重衰減,部分車輛大幅降低續航,充(放)電量驟降等。那時坐出租車,經常聽到司機的抱怨。

最核心的問題,是技術和産品更新。2019年下半年補貼退坡,越來越高的補貼門檻,倒逼企業要不斷提高産品品質。然而,彼時北汽新能源的中高端産品——極狐品牌尚來不及大展身手,低中端BEIJING品牌的競爭力也不足。

時間來到2020年,新能源汽車市場的競爭開始激烈。根據乘聯會公布的全年數據,當年新能源汽車銷量排行第一的是特斯拉Model 3;造車新勢力中,理想ONE、蔚來ES6位列前十。

還有一個巨大的變化。那時,北汽新能源的銷量主力是純電車,但從2020年開始,直至2024年,混合動力汽車産品越來越受市場關注。尤其是這幾年間,比亞迪、長城汽車等中國品牌在插混技術上取得突破,增程式電動車大行其道、大獲成功。

但北汽新能源缺席了這一盛宴。它顯然對混合動力汽車市場的把握不夠,在開發混合動力汽車整車和相應的發動機上缺少核心技術,最終丟失了這塊市場。這個市場非常龐大,要知道,比亞迪在2023年賣出143.81萬輛插混車,約占總銷量的一半之多。

“北汽新能源在一段時間內依靠A級、A0級低端車走量,現正依靠極狐變革和華爲支持而想努力走出困境。同時,還急需有更加完善的産品布局和科學的中長期發展規劃,需要更加努力奮鬥和脫胎換骨的改造,時不我待。”中國汽車工業咨詢委員會主任、原北汽控股公司董事長安慶衡評論道。

它還有機會嗎?或許有,但很難。

以動力技術爲例。今年來,長安汽車和東風公司接連發布新的混合動力技術,表明動力模式已不僅限于單純的插混、純電或增程,發動機熱效率紀錄也在被不斷刷新。

這應該給所有車企帶來警示——如果核心技術一成不變,或者落後于頭部企業,就很難可持續發展。有時候,大起大落之間,只有短短一兩年,哪怕曾經強如北汽新能源。

去年,北汽新能源銷量有所回升,全年銷售新車約9.2萬輛,同比增長84%。其中,極狐銷量約3萬輛,同比增長138%。不過,與市場整體相比,9.2萬輛的體量並不大。廣汽集團旗下埃安全年銷量爲48萬輛,是其前輩——北汽新能源——的5倍左右。

不過,需要注意到,與曾經的北汽新能源相似,埃安的銷量主力在網約車市場。有觀點認爲,埃安同樣要警惕網約車銷量占比陷阱,切勿再踩北汽新能源經過的坑。

現在,北汽新能源值得期待的,似乎是與華爲合作的鴻蒙智行項目。這方面也有令人擔憂的地方——它會不會淪爲第二個賽力斯,成爲華爲的代工廠,最終失去獨立行走的能力?這裏說的獨立能力,指自身的品牌發展,如賽力斯推出藍電品牌,卻基本上被市場忽視。

以2014年爲始,在新汽車發展的10年間,有很多汽車品牌淪爲時代的眼淚。

此中根本原因,是在電動化和智能化的轉型過程中,它們缺乏核心技術自研能力、智能網聯技術人才儲備,以及落後于市場的組織結構、垂直整合能力和新營銷能力等。

現在,北汽新能源還在苦苦尋找新的突破口。10年來,它跌宕起伏的腳印,爲中國新能源汽車産業提供了一個既能學習又要規避的案例。

參考資料①《換道賽車:新能源汽車的中國道路》,中國工信出版集團·人民郵電出版社,2023年12月。②《安慶衡:北汽自主品牌發展之路及思考》,作者安慶衡,刊于“幫甯工作室”,2023年3月9日。