前段時間,周潤發談港片的衰敗,把其中一個原因歸結爲審核機制。雖然,不是很贊同他的說法,但不得不承認,論“敢拍”,早年的香港電影確實“敢”多了。有天馬行空的腦洞,也有幾近真實的改編,我們不妨來看看。

這部《毒舌大狀》,堪稱近年來港影的奇迹,在香港上映後不斷刷新票房,在內地雖然不算叫座,但看過的人普遍叫好。它在豆瓣獲得了7.6的高分,這個分數超過了同期熱搜榜頻頻亮相的《無名》、《滿江紅》等。

這部片子的成功,除了演員的出色演技外,還有兩個更爲重要的原因:

1、案件的真實性

2、案件背後關于法律面前人人平等,還是三六九等的討論

《毒舌大狀》改編自“香港奇案”之一的“彭楚盈案”,這個案子還有一個稱呼叫——“豔骨案”。

故事發生在1999年,失蹤4年的知名模特彭楚盈在一個居民樓單位被發現。此時的她,周身布滿屍蟲,軀體橫陳在睡床旁邊的地面上,頭骨則跌落在床邊一個垃圾桶裏,可謂“身首異處”。不僅如此,屋內一片狼藉,同時被發現的還有避孕套、男裝泳褲、大量藥物,以及少量海洛因。

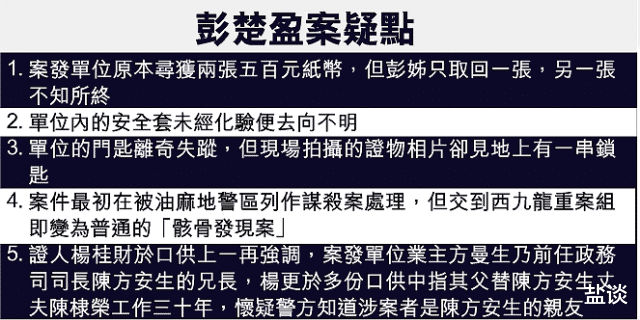

當時,油麻地警方將這件案子列爲“謀殺案”,很快,我們熟悉的西九龍重案組介入。但奇怪的是,西九龍重案組調查後,把案件由“謀殺案”轉變爲普通的骸骨發現案,認爲案件無可疑之處,按“死因不明”處理。而死因裁判官又以涉案人員方曼生身份敏感爲由,決定不對事件進行死因聆訊,整個案件被視作機密,不對外公開。

那麽問題來了?

方曼生究竟是何人?他爲何涉案?他的身份又爲何敏感到涉案而不對外公開。

方曼生,1940年出生,正是彭楚盈骸骨發現單位的業主;而他還有一個身份,是彭楚盈的“男朋友”。沒錯,就是大家想象的那樣。1983年,年僅18歲的彭楚盈邂逅43歲的方曼生,隨即相戀,進而用“偷來的時光”同居。但方曼生此時有妻有子,說到底,不過是一段“不倫戀”。

彭楚盈失蹤後,她的家人曾聯系過方曼生,但對方沒有透露女方的下落。而從彭楚盈失蹤的1995年,到骸骨被發現的1999年間,方曼生被目睹多次出入涉案單位,他的嫌疑不能不說不大。

一個疑點重重的案件,爲何最後不了了之;一個重大嫌疑人,爲何最後全身而退。

這就得說說方曼生的另一重身份。

方曼生本人就是個專業律師,他的家族更加厲害。父親是紡織品商人方心诰,母親是國畫大師方召麟,叔父是著名骨科醫生方心讓,弟弟也是骨科醫生,妹夫是香港輔助警察隊總監陳棣榮,堂妹是香港社會服務聯會行政總裁。他的親妹妹最爲有名,是前政務司司長陳方安生,也是著名的“禍港四人幫”之一。

這樣的家族,橫跨香港政商界、文藝界、司法、警務,權勢之大、人脈之廣,是真正的豪門,真正的權貴。

什麽是豪門,什麽是權貴,在“彭楚盈案”中體現地淋漓盡致。

幾年前,前保安局局長葉劉淑儀在《阿太主場》談及此次事件,她說:“方曼生女友在家中倒斃,連頭部也脫落的案件,非常轟動。當時我正擔任局長,但我可以說,我一點也不知道。當時警方沒有向我通報,可能他們認爲只是普通的死因不明個案,也可能是合理的,爲了保障私隱,這些牽涉高官的事,希望也能夠保密。”

《毒舌大狀》中有個爲了正義舌戰群雄的律師叫林涼水,“彭楚盈案”中的那個律師則叫翁靜晶。

翁靜晶本身就是一個傳奇,她有多重身份。

她做演員,合作張國榮,出演小龍女;她轉行做保險經紀,做到了全球TOP10;她讀法律,讀到博士學位,有自己的律所。她嫁過武師,育有兩女;她現在是“賭王家族”的豪門闊太,但在婚禮上說,計劃捐贈全部財産,不會留給下一代。

2005年,香港警方重啓“彭楚盈案”,但聆訊的過程卻異常艱難。

有40多位證人出庭作證,有多位疑似“前男友”指出彭楚盈嗑藥、情緒失控、負債累累、抑郁輕生。而這些“前男友們”卻說不出彭楚盈家中冰箱的位置。警方無法提供有效的案件資料,連照片都是模糊到需要放大鏡才能勉強辨認。最初的證物卻不翼而飛,關鍵的避孕套不見了,彭楚盈的日記多處被撕毀。

最令人難以理解的還是方曼生。情婦4年聯系不上,難道不會去自己的房子看看?多次被目睹去過現場的方曼生,難道發現不了自己單位成了案發現場?

《毒舌大狀》中,罪犯伏法、小人得報,司法終究公正,真正大快人心!但現實中的“彭楚盈案”最終因爲證據不足,疑點利益歸于被告,以彭楚盈“死于不幸或意外”告終。

現實一定不是爽文,但至少因爲有林涼水、有翁靜晶這樣的人,揭開那些所謂的“權貴”的遮羞布,看到裏面的烏漆嘛黑。權貴們都要臉,但這些事的存在,往往最打他們的臉,公道自在人心,在法網之外,群衆的眼睛還是能看到,到底誰最不要臉!

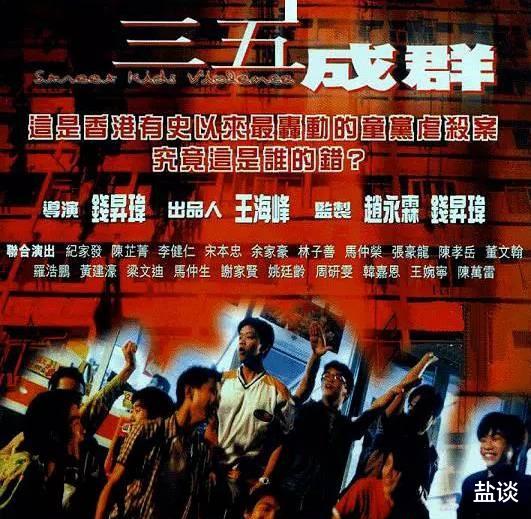

這已經是一部20多年前的電影了,放在現在重看,依然覺得十分震撼。

這部電影,其實不像一部電影,它平鋪直敘,用最直白的語言講述了“秀茂坪童黨案”發生的起因、經過、結果。劇中,沒有過多的情節設計,沒有演技精湛的演員,沒有好的運鏡、攝影、配樂、妝造……它甚至可以稱爲一部紀實片,連旁白和解說都不需要的“粗制濫造”。

1997年,香港九龍區秀茂坪邨某單元屋內發生一起惡性虐打至死案,“凶手”多達14位,而這14位凶手全部未成年,最小的只有14歲。

他們爲什麽要“殺人”?

因爲他們不覺得自己在殺人。他們只是懲罰叛徒,他們只是在玩兒。他們想看看漫畫中,一腳把人踢飛,能不能在現實中實現;他們在玩“人肉打樁機”的遊戲;他們甚至想出了新玩法,誰能背一句詩,誰就有資格玩上一輪。

“出來混,最重要的是講義氣!”這句影視劇中的台詞,被他們奉爲臯臬。所以,叛徒最可恥,要受最重的懲罰。漫畫裏,那些人打人也沒事,那些人很威啊,一腳能把人踢飛。影視劇、漫畫成了他們的“聖經”。

十六七歲的未成年,應該在學校受正規教育,應該由父母做榜樣,好好引導。可是他們沒有。這些人的家庭,大多是“混血之家”,港産父親、外籍母親,在外被人看不起,對內吵吵嚷嚷,吵架、動手都是日常。有些是重組家庭,雞仔說:“是你老婆嘛,不是我媽!”有些更慘,爹不疼、娘不愛,一個北上找小三,一個去澳門找“何先生”,就算兒子進了警察局,都推诿著,嫌兒子給自己找麻煩。

這些人不是缺乏管教,可以說是無人管教。

無人管教怎麽辦?他們只能自己管自己。爹媽靠不住,只能靠自己的拳頭。大王小時候被人欺負,斷了兩根肋骨,從此猛打沙包練拳,自己會來那麽幾手,才能從弱小的“阿俊”變成同齡人口中的“大王”。

可是“大王”又怎麽樣?碰到真正的B社會,他只能弱弱地說一句:“我叫阿俊”。阿B最有頭腦,他對大王說:“不如我們收幾個小弟,不一定要打,至少要在氣勢上贏過他們。”所以,大王將番薯收歸麾下,本來不過是三人的小團體,逐漸擴大,三五成群,變成了後來的“童黨”。

結黨自然是爲了營私。以前,番薯不聽話的時候,他母親還能威嚇他:“你敢動手,我立刻找你舅舅過來。”可自從跟了大王,番薯不用在害怕他的舅舅,有這麽多兄弟在,還用怕一個泰國壯漢嗎?

片中,花了很重的筆墨描繪了這群“童黨”從個體發展成小團體的過程。

羅馬不是一天建成的。同樣,惡的累積也並非一蹴而就。從自衛到立威,他們能在學校裏搶到一張乒乓球台,公開和女導師開黃腔。從立威到揚威,他們沖破家庭的束縛,建成了自以爲是的“小社會”。他們把影視劇和漫畫當聖經,他們用自己“小社會”的價值體系,審判自以爲是的對或者錯。

所以,懲罰雞仔,不過是在執行家規。當一群人圍著一個人毆打的時候,他們腦子裏從沒想過,他們的“家規”外,還有個叫做“法律”的東西。最終釀成大禍。

雞仔死了。慌了神的大王又變回了阿俊,他向他的大哥求助,卻沒人真正當他是一回事。一群未成年人能有什麽主意,不過是玩遊戲不小心打破了家裏的花瓶,把碎片藏起來就好了。這群人,最終不過是孩子,他們對惡的認知淺薄到讓人好氣又好笑。哪怕是最後被帶進警察局,他們中的很多人,還是堅守著“江湖義氣”,不言不語。

最有頭腦的阿B是最初的突破口,讀書,在這個時候發揮了作用。自首、轉做汙點證人,作爲個體的阿B是理智的,清醒的。若不是有那樣的父母,他或許原本有個不錯的前途,成績優異、會獨立思考、做事懂得分輕重。縱觀全片,你會發現,每次遇到事情,最理智的永遠是他。可即便理智如他,在虐打雞仔的過程中,也顯得毫不手軟。爲什麽呢?《烏合之衆》中說:“人在群體中會變得失智。”《三體》告訴我們:“在瘋狂面前,理智是軟弱無力的。”阿B就是最好的例子。

這起慘案,我們該全怪那些孩子嗎?不應該吧。他們本就是一群缺乏關愛、缺乏管教的孩子。該怪那些家長嗎?有一部分責任。但大王的母親爲了養活他要打三份工,雞仔的繼母爲了兩個不是自己親生的孩子,硬是熬出病來。

該怪這個社會嗎?或許吧!畢竟,當一群孩子陸續或自首、或被傳喚的時候,那群警察甚至覺得厭煩。怎麽這麽多人?搞得我們都忙不過來!即便慘案已經到了震驚到瞳孔地震的地步,這群本應除暴安良的紀律部隊,似乎還沒意識過來,他們面對的不僅僅是一群惹是生非的孩子,而是一個初見雛形的犯罪團體。

家庭教育、社會責任,這是發生在香港的“秀茂坪童黨案”折射出來的社會問題,這是20多年前。但即便時代進步至今,“河北四少年案”、“甘肅八人毆打案”,卻發生在並不遙遠的中國大陸。問題一直存在,或許我們無法避免,但至少在可能的範圍內,在我們力所能及的地方,跟著百年前的魯迅先生喊一句:“救救孩子!”

《踏雪尋梅》改編自2008年轟動香港的“援交少女碎屍案”,影片極大程度地還原了援交、碎屍等衆多充滿獵奇色彩,奪人眼球的真實情節。卻又以電影的方式,將故事主題升華。就像郭富城主演的臧警官一樣,打出了一個大大的“爲什麽”?

王佳梅,一個湖南姑娘,自小父母離異,寄人籬下。14歲,才開始獲准入港,和母親、姐姐團聚。

以爲到了香港就能實現夢想了嗎?並不是。

逼仄、陰暗的住房條件,一天到晚要打工賺錢、脾氣暴躁的母親,又老又病只能躺在床上的繼父,經常被針對、被誤解的學習環境……

她不過是從一個寄人籬下的困境,到了另一個格格不入的環境。女孩兒大了,她有自己的夢想,她想獨立、想飛~

爲了實現夢想,她去模特公司應征,可條件不夠,只能在公司做文職,美其名曰:“星探”。其實呢,就是路邊拉人頭、發傳單的。烈日下,穿著高跟鞋,跑跑來、跑跑去。爲了獨立,她在麥當勞兼職,聽著其他女孩兒追星的夢想,還要被人嘲笑粵語發音不准,一身鄉土氣。

夢想受挫,獨立無門,年輕的姑娘怎麽才能來錢快?于是,她選擇了援助交際。

丁子聰,一個又胖又醜的貨車司機。6歲的時候遭遇車禍,母親去世,父親殘疾,靠著自己在社會底層打拼。工作時,要看人臉色,遭“老板”嫌棄,身邊所能交到的也是今天不知明天事的混混。他倒是有過一個女朋友,年輕漂亮,但是沒過多久,就跑去跟了有錢人。這件事,仿佛也沒給丁子聰什麽重大打擊,年輕姑娘放棄矮窮矬,選擇傍大款,這種故事隨處可見。丁子聰,只是正好親身經曆。

王佳梅也遇到過愛情,一個面容姣好,有錢、有趣的“客人”。他們在一起,可以聊生活、玩兒遊戲,打打鬧鬧。

男人說:“我不想你再做這行了。”

王佳梅:“我已經不收你錢了,再不做其他人生意,我吃什麽。”

言猶在耳。

可是在正牌女友面前,王佳梅不過是一個追都沒必要追的“垃圾”。悉心打扮,不做別人生意,開開心心赴約的王佳梅,在擦幹眼淚後,立刻撥通了被她拒絕的客人的電話。“多給500,我可以呆到明天早上再走,我可以像女朋友一樣對你……”

虛幻的愛情,畢竟抵不過現實;露水姻緣,太陽一出來就會散的。

現實的世界冷漠又殘酷,兩個孤獨的靈魂在網絡中相遇。他們聊著彼此的心事,聊生死,居然相談甚歡,他們在現實中失望,卻在網絡中看到了希望。所以兩人約著見面,想見一見相似的靈魂。

丁子聰說,他喜歡上了王佳梅。而王佳梅則在半夢半醒中,坐到丁子聰家的門檻上,翹起雙腿,說那個姿勢最舒服(那是王佳梅和那個客人在一起時的姿勢)。丁子聰把對王佳梅的喜歡踐行到了實際行動中。王佳梅說她想死,丁子聰就幫著她走向死亡;丁子聰甚至幫她肢解、剝皮,因爲不想她來世爲人,因爲做人很無聊的,他討厭人,他不希望王佳梅是人。

臧警官花白頭發,胡子拉碴,妻離子散,一看就知道是那種爲了事業,顧不上家庭工作狂警察。

可當這件驚天大案發生的時候,當他以爲能一展身手的時候,凶手主動來自首了,連作案細節都交代的清清楚楚。臧警官一直想知道事情的真相,但真相卻是如此簡單,一個想死,一個幫忙。不過是兩個孤獨的靈魂,以自己的方式對抗他們不喜歡的現世。他能做的,不過是嘗試理解當事人的心態,然後,更加珍愛自己的女兒。

王佳梅說:“我很想堅強,但是會累,特別是一個人的時候。”

她在鍵盤上敲擊出這段文字,眼含熱淚,硬是目視別處,不讓眼淚掉下來。

《天水圍的夜與霧》(日與夜)許鞍華是香港最會拍市井和人情味的導演之一。2004年-2007年期間,香港天水圍發生多起倫理慘案,一時間震動全港,天水圍也成了“悲情城市”的代名詞。

許鞍華在深入了解後,決定拍攝天水圍系列電視劇,後又聽從了王晶的建議,改拍電影。基調、風格、故事都做了修正,迎來了她人生中的又一代表作——《天水圍的日與夜》。這部電影在橫掃各大頒獎禮後,許鞍華又掀開埋藏在溫情的“日與夜”之後的幕布,再次掌鏡,瞄准此系列的初衷,《天水圍的夜與霧》誕生了。

中年香港阿伯李森,娶了年輕貌美的湖南妻子曉玲。

老夫少妻,最容易出現感情問題,何況妻子還那麽貌美。所以,李森整天疑神疑鬼。明明自己失業,靠綜援過活,卻不讓妻子去打工。一來,擔心妻子有工作會導致他失去領綜援的資格;二來,擔心妻子在外面勾三搭四,惹出外遇。一個窮得拿綜援的中年阿伯,卻喜歡“想當年”,在兒子面前炫耀自己的“威風史”,吹完牛,還不忘跟兒子拿錢。領了8000塊的綜援,卻只給妻子2000塊的家用,稍不順心就拿妻子出氣,挑剔她衣服的顔色,抱怨她做菜的口味。

懶惰、自私、暴虐,這是真實意義上的李森。

可外人面前的李森是另一張臉。鄰居說他有禮貌,見了人笑著打招呼。丈母娘勸女兒不要離開他,因爲他最有本事,能給老家蓋房子,能把兩個女兒接到繁華都市深圳、香港。曉玲也確實過了一段開心的日子。還有工作,能北上尋歡作樂的李森,給曉玲買衣服,洗頭、哄得她開開心心。

有的人就是這麽奇怪,在身處順境的時候,是個有責任、有擔當的大丈夫;一旦遭逢逆境,就變得自私、暴躁、不可理喻。對著外人,她們能維持著“紳士”的形象,點頭哈腰做個好好先生,卻把戾氣都撒給了最親的人。對外不敢多半句嘴,只敢欺負比他更弱小,本需要他保護的家人。

第一次被家暴趕出家門。

曉玲被鄰居帶著去見區議員,但是這個區議員似乎非常忙碌,講不了兩句,就被叫走了。曉玲說想自食其力、解決眼前的問題,區議員則感歎“綜援政策”的合理性。這真是“掃天下,不肯掃一屋”,塞了500塊,把曉玲扔給社工了事。社工真的能像區議員說得那樣“什麽都能解決”嗎?不是的。社工的處事原則是:“維持家庭完整性”。

沒人在意曉玲是怎麽想的,沒人關心這個被家暴的女子,她實際的需求是什麽?大家不過是按章辦事,工作而已,曉玲不過是個普通的case。

第二次被家暴出門。

曉玲直接被送進了醫院,然後,又回到了婦女庇護中心。滿地玻璃,受傷的腳,這次匆忙地連兩個女兒都來不及帶走,而這成了曉玲致命的原因。因爲善良,曉玲不願宿友相陪;因爲恐懼,曉玲再次報警。警察說,那是你們夫妻“耍花腔”,打發了事,針不紮到自己身上,不知道疼。只有同病相憐的宿友,各個擔心曉玲,堅持陪伴她。

曉玲最終死于家暴,一家人齊赴黃泉。

社工、議員有責任嗎?說不清,他們辦事了嗎?辦了,仿佛又沒辦。警察有責任嗎?他們錯,或許只錯在時候推卸責任,可家庭暴力和家庭糾紛,本就難以界定。曉玲自己有責任嗎?也不能說沒有,早早知道這個男人的劣根性,卻一直忍受,從懷孕到女兒六歲,從湖南老家到香港天水圍,始終下不了決心,不願從泥淖中抽身。

家暴,只有0次和N次;家暴,真的會死人。

寫在最後這些沉重的現實,如果真的如實搬上熒幕,或許都做不到“叫好又叫座”。《毒舌大狀》必須是正義伸張、平民逆襲,才能讓人叫一聲“爽”。投資更大的《天水圍的夜與霧》最終敗北,人們更願意看貧窮、困苦下的脈脈溫情,而選擇性忽略隱藏在夜與霧中的迷茫和黑暗。

我很明白,人都喜歡看到希望,這樣才能在平凡和逆境中好好活著,靠這些熒幕中的故事,安慰自己,告訴自己要堅強。

但我們在向陽的時候,千萬要記得,這世界同樣有黑暗,千萬記得,要懂得自律和自保。